Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

14

giugno 2014

L’intervista/ Francesca Molteni Il progetto visto da dentro

Personaggi

In tempi di sbornia architettonica e di fundamentals, ha fatto la sua comparsa anche l’altra metà del cielo: case, usi e costumi degli architetti. Là dove vive, insomma, chi le case (e non solo) le costruisce per gli altri. Francesca Molteni racconta ad Exibart questa esperienza. Ragionando anche sul passato (che giustamente non passa) dell’architettura

di Lucia Bosso

Francesca Molteni ha avuto la fortuna di assorbire direttamente dalla propria famiglia brani e protagonisti della cultura creativa italiana. La sua scelta di vita è stata però opposta, e con una tesi in filosofia dell’immagine, fugge e si specializza alla Film Production di New York; poi lavora a lungo a Roma, in redazioni Rai.

Quando ritorna Milano, torna alle origini e fonda Muse con cui esplora, attraverso progetti video, la trama fitta del nostro territorio produttivo e progettuale. Nei suoi lavori mantiene lo sguardo concentrato sugli autori che sono o che hanno lasciato tracce nella cultura progettuale, unendo in senso circolare la nostra storia al nostro futuro, perché «Si deve avere il coraggio di restituire le nostre radici in modo nuovo».

Con il suo ultimo lavoro, Dove vivono gli architetti, ha incontrato otto archistar nei propri interni domestici, anche per «ritrovare la dimensione più intima della progettazione», spiega. E qui ci racconta la storia di questa nuova impresa.

La mostra ha avuto un gran successo, la preparazione è stata parecchio impegnativa?

«Sì. il primo progetto risale a maggio dell’anno scorso, un anno di lavoro intenso e avendo poi a che fare con questi personaggi…».

Immagino. Eppure si percepisce chiaramente la tua attrazione verso chi crea. Cosa aggiunge alla comprensione delle opere il racconto personale?

«In realtà quello di cui ci siamo resi conto è che facendoli parlare, non del loro lavoro, ma della loro casa, del loro concetto di abitare, emergono ritratti molto umani, sinceri e spontanei. E questa è senz’altro una chiave, una specie di grimaldello per entrare nella versione meno ufficiale dell’archistar, ma più personale».

La sensazione è quella di comprendere meglio le loro architetture, che è poi la vecchia storia per cui quanto più conosci un autore, tanto più comprendi quello che fa.

«Il punto è che l’architettura è una materia molto ostica e una mostra di architettura è un oggetto scientifico. Allora credo che il personaggio, che poi diventa persona, permetta di avvicinare l’architettura a mondi e persone che altrimenti non ne troverebbero nessuna ragione di interesse».

La Biennale di Architettura di Rem Koolhaas “Fundamentals” sembra distogliere l’attenzione dalle archistar per porla sull’architettura e i suoi elementi, sui “fondamentali” appunto.

«La Biennale è un luogo per addetti e specialisti, o dove comunque va chi è motivato da interesse professionale o personale molto forte, e che oltretutto riesce a nutrirsi della spettacolarità di luoghi meravigliosi, come i Giardini e l’Arsenale. Il nostro problema, o se vuoi la cosa interessante, è che con Dove vivono gli architetti eravamo in una fiera di design, che per quanto la più prestigiosa al mondo, è pur sempre un luogo dove non si va a vedere una mostra. E far capire attraverso la testimonianza di otto protagonisti che la casa è un tema che ci riguarda tutti da vicino, e far prendere consapevolezza di come e di dove si vive, dell’importanza dei materiali, della luce eccetera, è stato un modo per fare una mostra di architettura che non fosse solo una mostra di architettura».

Qui si collega bene la problematica non risolta di come comunicare l’architettura. Mi sembra che spesso manchi il retro del racconto, ovvero come evolve un’architettura, e come la vive chi la abita. In qualche modo tu lo hai affrontato nel tuo recente progetto Vivere alla Ponti del 2012.

«Sì. Questo è un lavoro sulle case che la famiglia Ponti ha vissuto nel corso degli anni. E sarebbe stato sicuramente bellissimo poter andare a vedere – ci ho anche provato, ma i proprietari sono stati restii ad aprirci le porte – come un interno domestico pensato da Ponti negli anni ‘50 continui a vivere oggi: dove è invecchiato e dove invece è ancora molto vivo e funzionale alla vita attuale. Mi piacerebbe approfondire questo aspetto, la trovo una sfida molto interessante».

Anche il lavoro che fai sul prodotto industriale italiano, si concentra su un meticoloso lavoro d’archivio, passando sempre da un ritratto degli autori : penso a Ponti, ma anche a Marco Zanuso, o Peggy Guggenheim. Non pensi mai di mitizzare il passato?

«No, affatto. Anzi, mi sembra che il nostro passato abbia sempre bisogno di essere raccontato. La storia del passato non è mai uguale, ogni volta che la si affronta dal proprio punto di vista e con gli occhi di della propria generazione, è diversa perché ci comunica cose diverse. Credo che abbiamo bisogno di andare a cercare sempre di più lì dentro le nostre radici perché a volte ci dimentichiamo che se siamo arrivati fin qua è anche grazie a questa eredità preziosa che è il nostro patrimonio forte, molto più forte rispetto ad altri Paesi e altre realtà emergenti».

Anch’io lo vedo come un atto di riconoscenza dovuto verso la nostra storia.

«Sì, ripeto : la storia si scrive e si riscrive, non è mai scritta tutta in una volta e credo ci sia bisogno di riguardarla con gli occhi di oggi. E se pensi a quando gli archivi, fino a pochi anni fa non li filava nessuno, come fossero cosa morta. Il punto allora è come farli rivivere oggi, come oggi andare a cercare qualcosa che non li faccia essere documenti passati. Anche perché il design e l’architettura non sono quella cosa lì, non è letteratura. Il progetto di Ponti che ho seguito con Molteni&C. (la realizzazione in esclusiva di arredi inediti di Giò Ponti, ndr) non è semplicemente stato un progetto di riedizione, ma siamo andati a recuperare progetti mai realizzati, o mai in modo industriale, rimasti sulla carta. Anche perché Ponti era molto avanti e certe cose non si potevano fare all’epoca. E ti assicuro che la vitalità che c’è là dentro è straordinaria».

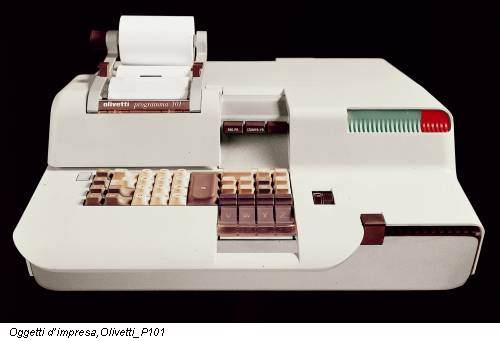

Anche con l’iniziativa “Oggetti di impresa” a partecipazione aperta, studi il nostro patrimonio e delinei una mappatura di storie aziendali italiane, giusto?

«Sì, il progetto nasce con Museimpresa, e con l’idea di raccontare oggetti presenti nei musei legati alle aziende, che è un altro bacino fantastico della nostra cultura. Io mi rivolgo in primo luogo a chi ha già un archivio o museo, o comunque una raccolta organizzata, per fare il punto sulla nostra storia industriale. Poi ricevo cose anche molto bizzarre, le persone si incuriosiscono e mandano le cose più diverse. Cerco di fare una selezione perché il mio punto di vista rimane quello degli oggetti d’impresa, ovvero ciò che ha avuto una produzione in serie, cioè quegli oggetti che diventano di uso comune e acquistabili. Che è poi il senso del design, che è diverso dall’artigianato, per quanto questo possa essere colto e nobile: un oggetto industriale assume un altro significato, ha un’altra vita».

Racconti la cultura industriale in modo cosi intenso, sono i tuoi natali ad averti portato a questa professione? Però tu hai una formazione diversa, ci racconti questa “andata e ritorno”?

«Inizialmente ho avuto il totale rifiuto. Ho studiato Filosofia alla Statale di Milano, ma l’idea di fare la giornalista già mi piaceva. Poi un po’ per caso ho seguito un corso di video giornalismo che mi ha portato per mia grande fortuna, presso la redazione del programma Rai “L’Elmo di Scipio” di Enrico Deaglio, dove ho imparato ad usare il video in modo comunicativo, e come arrivare a tutti con temi non sempre semplicissimi: riuscire a rendere la complessità con linguaggio semplice, che è quello che cerco di applicare ai miei progetti ancora adesso».

Perché scegli il video per raccontare la progettazione?

«La progettazione è fatta di oggetti che sono statici, che possono finire in un limbo se non sei in grado di raccontare una storia intorno. E se riesci a portare il pubblico dentro la storia, allora parli in tutte le lingue del mondo senza bisogno di traduzioni, in modo molto efficace, che ti consente di avere più prospettive sullo stesso soggetto, raccontando dalla nascita del progetto, al processo creativo, all’autore che lo ha pensato. Diverse facce che possono convivere solo in un video. Tutto quello che c’è dietro, e oltre e prima e magari dopo, una fotografia non può raccontarlo».

Tornando all’attualità, che sensazione hai di Milano in attesa dell’Expo?

«Mah, sono piuttosto confusa, se potessi scapperei da un’altra parte. Non so, mi sembra ci siano tante cose, ma quali veramente serie non ho ancora capito».

Senza dubbio tanti cantieri.

«Però il tema davvero difficile saranno i contenuti: costruiamo padiglioni, e autostrade e metropolitane, ma se poi tutto si riduce ad una grande fiera di paese dove mangiare porchetta.. Il rischio che questo tema del cibo, per quanto importante, possa avere una deriva di questo tipo, mi fa un po’temere. Ecco, la mia paura è questa, anche se poi io sono ottimista di natura e credo che con un colpo d’ali riusciremo a fare comunque qualcosa di interessante e coinvolgente».

Allora pensiamo positivo.

«Eh sì!».