Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

-

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

-

“Leviathan” è un progetto dell’artista Shezad Dawood e diventerà un film in dieci episodi nel 2020, costruito attraverso il flusso di coscienza di dieci personaggi, uno per ciascun episodio. In coincidenza con la Biennale Arte 2017, Leviathan è anche il titolo della mostra site specific a cura di Alfredo Cramerotti, – prodotta fra gli altri da Timothy Taylor Gallery e promossa da Fondazione Querini, Ismar e Fortuny, – ospitata negli spazi del villino Canonica lungo la riva dei Sette Martiri, sede del CNR dismessa in parte negli anni settanta, chiusa al pubblico dagli anni novanta, appena restaurata e aperta per la prima volta come sede espositiva. In sé il luogo è la rappresentazione estetica della storia dell’Italia post-unitaria.

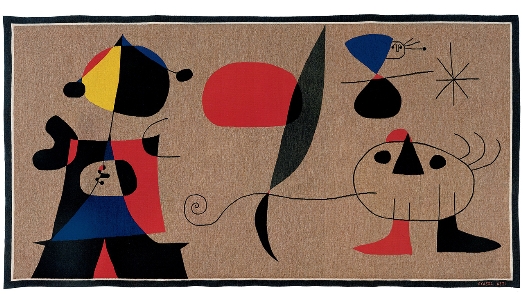

La mostra presenta i primi tre episodi del ciclo, mettendo in scena una pratica di ricerca artistica. Sculture di resina che sembrano vetro o creta, ingrandimenti di oggetti molto piccoli, miniature realizzate a partire dalla collisione di immagini smisurate e enormi, dipinti serigrafati su tessuti preziosi, montaggi di un repertorio in cui la distinzione fra illusione e realtà è definitivamente salutata come superflua. L’osservatore è coinvolto direttamente in una estetica giocata sullo slittamento e l’illusione, sulla delusione e sulla speranza, sul crinale sottile fra comprensione e credenza, fra il leggibile e il visibile. Shezad Dawood, con il curatore Alfredo Cramerotti, mette in gioco la sintesi dei significati di diverse discipline, dalla ricerca scientifica alla filosofia politica, dalla cronaca alla psicologia. Cramerotti ha raccontato di avere letteralmente capovolto il modo solito di lavorare di un curatore. In genere si arriva con un format, in luoghi già noti di cui si controlla il funzionamento. Per Leviathan, invece, si parte dal luogo e dalle sue tensioni, si accumula conoscenza lasciandosi attraversare da tutte le tensioni che genera la collisione di una idea con un luogo e la narrazione nasce dalla sintesi e dalla necessità di orientarsi fra le contraddizioni. Si costruisce una mostra per ogni luogo specifico e poi si riparte, senza creare legami stabili con nessuno dei luoghi esplorati, non in termini produttivi, tantomeno in termini di luoghi espositivi, che non sono mai musei o gallerie. In questo caso specifico i luoghi sono uno virtuale, il sito www.leviathan-cycle.com e lo spazio del Villino Canonica, preso in tutta la sua stratificazione, svelato a partire dal Giardino, luogo privilegiato di relazione. La scelta del curatore è stata di non trasformare in galleria il luogo, per esaltare il lavoro di setting dell’artista.

Abbiamo chiesto all’autore di raccontarci la sua pratica artistica.

C’è un tuo lavoro precedente strettamente connesso a questo?

«Prima di iniziare con il “Leviathan Cycle”, ho lavorato per una mostra a Brooklyn, nel 2015. Era un progetto espositivo che si chiamava There was a time, when there was a time, era un progetto collaborativo con un insieme di undici sopravvissuti all’uragano Sandy, ma duramente colpiti dal suo passaggio. Si trattava di lavorare con un paesaggio metropolitano e naturalistico, quasi il contrario dal modo in cui di solito si immagina New York, ero interessato alla sua relazione con l’acqua. Abbiamo lavorato come se fossimo gli ultimi e soli abitanti sopravvissuti a una catastrofe. Abbiamo costituito una comunità, vissuto insieme per un mese intero, abbiamo girato un film sperimentale, anche i supporti erano quelli utili in una reale inondazione totale, alla fine del mondo, come super 8 e camere subacquee, era un diario della nostra vita quotidiana. La location era l’acquario di Coney Island. L’acquario era distrutto, ma prima del restauro erano rimasti alcuni pesci che ancora nuotavano nelle rovine. Questi esseri viventi erano così abituati a vivere osservati da esseri umani che non scappavano, vivendo là dentro era nata fra noi e loro una forma di simbiosi. Fra noi e gli animali era nata una comunicazione non linguistica. Con questo esperimento di convivenza fra noi e loro, ho provato cosa si sente quando si sopravvive a una catastrofe, e ho iniziato a pensare a tutte le divisioni, stato, nazione, città, quartieri, individui, fino alla schizofrenia. Tutte queste divisioni, se non sei già matto, ti renderanno folle. Mi sono incuriosito e ho iniziato a fare domande a neuropsichiatri, a specialisti nel recupero post-traumatico, a naturalisti, e mi sono reso conto che la crisi ambientale, che culmina nella questione dell’emigrazione, non riguarda solo i migranti, ma riguarda anche noi. In un ecosistema nulla è fermo e nulla è isolato, si innescano sempre catene di processi ricorsivi».

Come sei arrivato alla sintesi di Leviathan?

«Nel mio lavoro cerco sempre di passare dalla conoscenza scientifica alla poesia, di unire questi due domini. A volte si tratta di fare un lungo viaggio per trovare l’espressione adeguata per ciascuna idea. Film, video, pittura, scultura, i diversi media diventano un metodo per mappare una conversazione inclusiva fra domini diversi di conoscenze. Lo scopo è arrivare a nuovi punti di incontro fra saperi diversi. In questo caso specifico, le discipline sono l’ecologia del mare, la questione politica delle migrazioni e le difficoltà psicologiche date dal trauma della perdita di persone care; tutti questi temi sono osservati in genere da punti di vista specifici e disciplinari. Confesso che il punto di vista specifico mi interessa molto meno della sintesi, in cui tutti questi temi si incrociano, che è poetica. Credo che unire discipline differenti possa aprire delle porte nella mente delle persone, renderci più consapevoli di quello che facciamo come società. Ci sono esperimenti scientifici che dimostrano come dopo soli cinque dati, la mente non sia più in grado di elaborare direttamente informazioni. Non è nostro compito cambiare la realtà. Il ruolo dell’artista nella conoscenza è essere capace di inventare un discorso inclusivo. Per questo motivo lavoro molto con metafore, allegorie, in questo caso quella del Leviatano. Ogni volta lavoro con progetti strettamente legati a situazioni specifiche, ma contemporaneamente mantengo un piano generale, in cui i progetti minori spesso sono il ponte fra una ricerca e l’altra. Credo che un film sia lo specchio esatto delle nostre regole di convivenza. Io chiamo i miei film “specchi morali in movimento”. C’è sempre una componente morale rispetto alla quale ci identifichiamo o prendiamo le distanze da un personaggio, e questo meccanismo mi ha sempre interessato. Nel mio primo film non c’erano attori e non c’era nemmeno una distinzione fra operatori e attori. Con questo progetto ho fatto un passo avanti, per la prima volta ho scritto una fiction, ho inventato dei personaggi, ho utilizzato una vera troupe con dei veri attori. In più è la prima volta che affronto l’idea di un format seriale, il che implica lavorare con il tempo, sia in termini di attualità e cronaca, sia in termini di capacità di interpretazione della realtà. Il significato del mio lavoro non è il singolo oggetto, ma è nella relazione che ogni volta si genera fra le opere e il contesto, nello sguardo di chi osserva».

Irene Guida

_523x300.jpg)

.jpg)