-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

Alien: Romulus, l’omaggio di Alvarez alla saga e una riflessione sull’alterità

Film e serie tv

Fuori alle sale del multicinema di Fuorigrotta, Napoli, c’è un’intera parete dedicata a foto di backstage dei film del regista Stanley Kubrick. Alex di Arancia Meccanica nella scena del “dolce su e giù”, Kirk Douglas con il bracciale di lamiere e il gladio in Spartacus, il celebre desk de Il Dottor Stranamore su cui si decidono le sorti del mondo, i corridoi dell’Overlook Hotel. Immagini ormai iconiche. Ci sono anche alcune citazioni del Maestro. «Il fatto più terrificante dell’universo non è che sia ostile, ma che sia indifferente». E mentre si attraversa la gigantografia dell’astronauta David Bowman intento a “spegnere” l’IA HAL9000 dell’astronave Discovery nella scena cult di 2001: Odissea nello Spazio, entriamo nella Sala 5 per vedere Alien: Romulus, settimo capitolo dell’omonima saga nata nel lontanissimo 1979.

Diretto dal regista Fede Alvarez (La Casa, Millennium, Man in the Dark) il film si presenta come un grande omaggio a tutto l’universo creato dal regista Ridley Scott (I Duellanti, Blade Runner, Il Gladiatore, Thelma & Louise) che oltre 40 anni fa immaginò l’incontro tra un gruppo di astronauti e lo xenomorfo, la celebre creatura aliena immaginata dall’artista H. R. Giger.

Dotata di esoscheletro bio-meccanico, artigli affilati, mandibola retrattile e “acido al posto del sangue”, lo xenomorfo era qualcosa che veniva dallo spazio profondo ma, a differenza di quanto detto da Kubrick, si è dimostrato tutt’altro che indifferente a noi, anzi. Senza il corpo degli astronauti, senza le carni, muscoli e sangue a fare da incubatrici, la sua esistenza rimane un guscio vuoto, freddo, dormiente. Insomma per il regista di South Shields, qualcuno o qualcosa lì fuori c’è e, soprattutto, aspetta noi per diventare, per essere qualcosa.

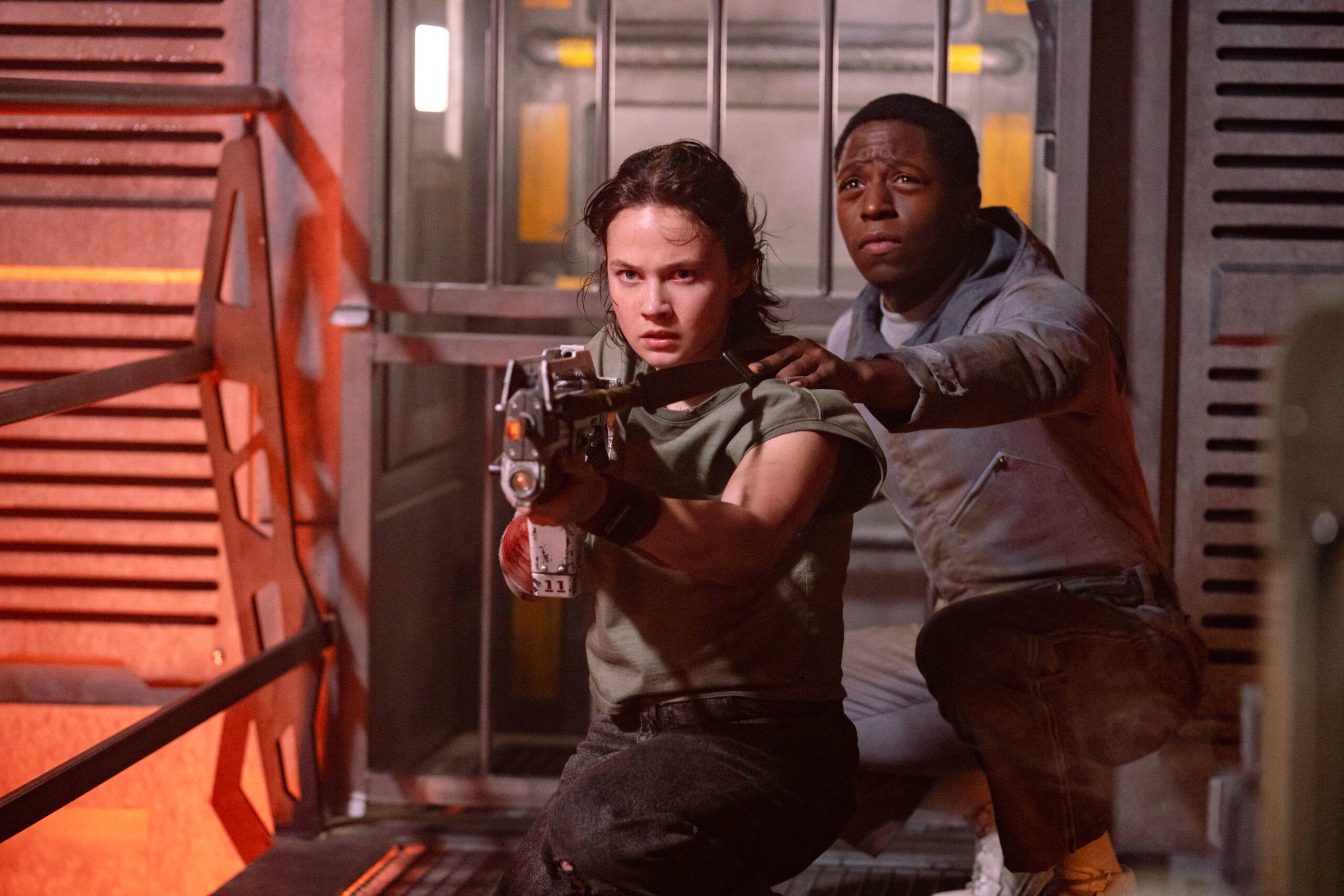

Su questa interdipendenza e simbiosi, incontro e scontro tra uomo e xenomorfo si gioca tutto il lavoro simbolico della saga. E non fa eccezione l’ultimo film di Alvarez, che cronologicamente si svolge tra il primo e secondo capitolo della saga (Alien e Aliens – Scontro finale, del 1986) e che narra la storia di cinque ragazzi, Rain, Tyler, Kay, Navarro e Byorn e di Andy, un droide, un sintetico, una «Persona artificiale», come egli si autodefinisce. Intendono abbandonare il pianeta LV-410, inquinato da smog di raffinerie e polveri di miniera, per raggiungere Yvaga, paradiso terrestre in grado di accogliere numerosi coloni.

L’occasione arriva quando intorno all’orbita del pianeta compare una grande stazione alla deriva, così grande da avere sicuramente a bordo delle capsule di stasi criogenica, necessarie per ibernare i passeggeri per i lunghi viaggi interspaziali. Ma la scelta si rivelerà suicida, perché la Renaissance, la doppia stazione spaziale di ricerca appartiene alla spietata Weyland-Yutani – la celebre “Compagnia” – con a bordo un carico prezioso e letale allo stesso tempo. I facehugger, i ragni che iniettano la larva di xenomorfo nel torace dell’organismo ospite – di uno dei ragazzi – e numerosi xenomorfi.

Nonostante un budget non altissimo di 75 milioni di dollari e la lavorazione ai limiti dell’artigianale, in stile Scott – che per Alien riuscì a spendere soltanto 8 milioni di dollari -, per Romulus Fede Alvarez ha imbastito un’operazione cinematografica di alto livello. Non era scontato infatti che riuscisse a tenerci incollati alle poltrona del multisala per due ore, senza nessuna idea davvero originale e sfruttando semplicemente appieno le caratteristiche base del franchise: buio dello spazio, astronavi abbandonate, alieni in agguato, terrore e uccisioni, fughe e grandi combattimenti. E rispettando in pieno le regole del cinema blockbuster popolare. Una trama semplice semplice, “videoludica” per alcuni commentatori (trovare degli oggetti per sconfiggere il mostro e fuggire).

Un comparto tecnico di altissimo livello, con tutta la vecchia squadra del compianto creatore di effetti speciali Stan Winston (La Cosa, Predator, Terminator, Edward mani di forbici, Jurassic Park) a giostrare le scene con gli xenomorfi, animati non dalla CGI in post-produzione ma dai practical effect (costumi, animatronics, burattini, tute), in grado quindi di ricreare effetti visivi e dinamici sbalorditivi. In più una scenografia magnifica, con la riproduzione di panorami, ambientazioni e astronavi in perfetto stile retrofuturista: turbo-condutture, torri radio, dock di carico, silos, mezzi pesanti, cave e gallerie. E poi tanta, tanta terra, che sporca le tute e gli ambienti, che ossida porte, oblò e manopole e che avvelena i polmoni e lo spirito.

E infine, Alvarez, conscio dell’importanza dei fandom odierni (Star Wars e Marvel Universe in primis), che regala tonnellate di citazioni dei vecchi film: i giganteschi processori atmosferici già presenti in Aliens e le linee della stazione Renaissance che imitano quelle della USS Sulaco disegnata dal compianto Syd Mead; il design e il sonoro dei term scanner e dei fucili a impulsi M41 dei film precedenti; le semiotiche standard, le insegne, delle macchinette del caffè, le lattine di birra Aspen della vecchia Nostromo, per non parlare delle continue frasi dei vecchi attori – «Game over, man!», «Questo posto mi dà i brividi», «Toglile le mani di dosso, maledetta!».

Insomma all’apparenza un comfort movie zeppo di easter eggs con l’intento di accalappiare il vecchio pubblico e attirare le nuove generazioni (i protagonisti Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux hanno tutti meno di 30 anni) per una saga nata 45 anni fa. Ma Alien è molto altro. L’Alien del ‘79 non era un semplice horror, così come Aliens dell‘86 non era solo un action war movie.

Lo xenomorfo ha sempre rappresentato l’idea di alterità totale, di forma noumenica, dotata di una natura extramondo invincibile quanto indecifrabile. Se le fattezze animalesche del primo xenomorfo di Alien (le forza bruta, la fame perenne, lo sbranamento come esito inevitabile, l’agire nel buio profondo) ci riconduceva verso paure ancestrali, primitive, nel secondo film emerge la struttura alveare, eusociale della specie aliena, con una regina che depone uova e guida empaticamente gli altri esemplari. In Aliens – Scontro finale (1986) le creature immaginate da James Cameron (Terminator 2, Titanic, Avatar) arrivano poi a confrontarsi non più con il singolo astronauta ma con strutture umane e sociali ben più forti e organizzate: la forza militare dei colonial marines americani e, attraverso gli ordini e le azioni degli androidi della Weyland-Yutani (la Compagnia, che ricorda gli zaibatsu dei racconti cyberpunk), l’interesse della razionalità tecno-scientifica, spietato nel tentativo di mettere le mani sui segreti delle caratteristiche biotecnologiche degli xenomorfi. Uno scontro finale appunto.

Se la ratio parassitaria dell’alieno, la sua capacità di insinuarsi, di sfruttare fino a scarnificare un corpo umano per riprodursi ricorda in fondo il nostro ruolo predatorio sul pianeta Terra (che nel franchise appare solo due volte ed è considerato pianeta di scarto) è nella sua dimensione di mutaforma, di adattamento, che lo xenomorfo si avvicina al nostro codice sorgente, fino ad assomigliarci in maniera inaspettata.

Gli anni ‘30 con i film King Kong e con il programma radiofonico La Guerra dei Mondi di Orson Welles dichiaravano un’alterità assoluta e frontale, animalesca o aliena, dirompente e visibilissima. Nemici esterni, fuori dal Sistema. Le cose iniziano a mutare con gli zombie di George Romero (Dawn of Dead, 1978), famelici e bestiali, che tutto mangiano (perfino la carne umana) nei giganteschi mall americani, espressione di un consumismo cannibalistico tipico degli anni ’70 e ‘80, ovvero non più industriale, seriale ma semioticamente introiettato. Con lo xenomorfo siamo dunque, a metà degli anni ‘80, alle porte di un’altra tipologia di controllo: postindustriale, mutevole e customizzato. Soma d’acciaio, potenza biomeccanica, biopotere fatto di carne e di mutazione. In grado dunque di innestarsi e crescere dentro “il ventre molle dell’immaginario collettivo”, dove per immaginario intendiamo tutto il potere speculativo e creativo del biocapitalismo di ultima generazione.

L’alieno così arriva a essere più evoluto perfino del Neo di Matrix, «Residuo non compensato nel bilanciamento delle equazioni», come ricorda l’Architetto in Matrix II. Che rimaneva un errore sistemico, dunque irrisolvibile. Lo xenomorfo rappresenta, al contrario, l’esterno mostruoso ma funzionale, dunque, fondamentale per l’interesse e la necessità economica della Compagnia. Per essa c’è sempre e comunque bisogno di un fuori dove trasbordare, dove porre nuovi obiettivi e dove tracciare punti di fuga e di sfogo. Così l’alieno diviene l’orizzonte in cui muoversi e articolare ogni gioco di potere e di potenza.

«A lei non importa un accidente di me né di chiunque altro. Lei vuole solo portarsi via l’alieno. Queste creature hanno acido al posto del sangue, voialtri denaro. Non ci vedo molta differenza». È il tenente Ellen Ripley (Sigourney Weaver) a parlare, figura centrale dei primi quattro film del franchise (oltre ai già citati Alien 3 del 1992 e Alien: la Clonazione del 1997). Competente, ingegnosa, combattiva ma anche «Cocciuta, arrabbiata, maleducata e senza trucco» (John Scanzi), Ellen Ripley è il primo prototipo di eroina in un film action.

Come lei, l’umanità di Rain di Cailee Speany di Alien: Romulus rimane l’ultima speranza, l’ultima ridotta contro la Natura dell’Alien e contro la Logica del Potere. Ma vi è una sostanziale distanza tra le due eroine. Rain e i suoi amici tenteranno la fuga via dal basso, dalla miniera, dalla cava perché la salvezza è soltanto in alto, nel cielo, nello spazio, lontano dalla polvere come dalla povertà, dalla terra come dallo sfruttamento fisico. Ripley non ha bisogno di scappare, lei è già in alto. È già un primo ufficiale di una grande astronave cargo-raffineria, la Nostromo. È parte del Sistema, pur non accettandolo. È, insomma, il punto di rottura tra queste due generazioni. La prima, quella degli anni ’80-‘90, piena di possibilità e di futuribilità. E questa, costretta alla fuga, all’esodo perché ormai il sistema è saturo, bloccato, già fallito.

Entrambe però hanno in comune l’orrore delle sfide che le attendono: la «Mancanza di forma, l’estrema fluidità», dei mostri che le attendono. Qualcosa che, come suggerisce Renato Giovannoli, provava anche lo scrittore dei mostri per eccellenza, H. P. Lovecraft.

Testimone dei grandissimi passi in avanti della scienza di inizio ‘900, dalla biologia, dalla chimica all’ingegneria fino alla meccanica industriale, Lovecraft dava forma con le sue creature al senso di insignificanza e di impotenza degli uomini del suo tempo, costretti a vivere in un universo sempre più disumanizzato.

Ed è per questo che Alvarez, con l’ultima creatura, l’Offspring, il neomorfo – intepretato magistralmente dal giocatore di basket NBA Robert Bobroczkyi – che ricorda i muscoli plastinati di Gunther von Hagens, gli esemplari in formaldeide di Damien Hirst e i corpi elettrificati di Shin’ya Tsukamoto (Tetsuo: The Iron Man, 1989) riporta il rischio di un vero oltre uomo. L’uomo delle stelle – o della Compagnia-, un progetto-androide nato per vivere in condizioni ambientali insostenibili, resistente alla materia e all’energia oscura dello spazio, dunque alla distruzione del nostro ambiente terrestre. Mostruoso e perfetto, questo oltre uomo torna paradossalmente a essere figura bestiale, senza scelta e senza libertà. È questo il futuro che la Compagnia prospetta per tutti noi?