Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

25

maggio 2013

L’America in copertina

Progetti e iniziative

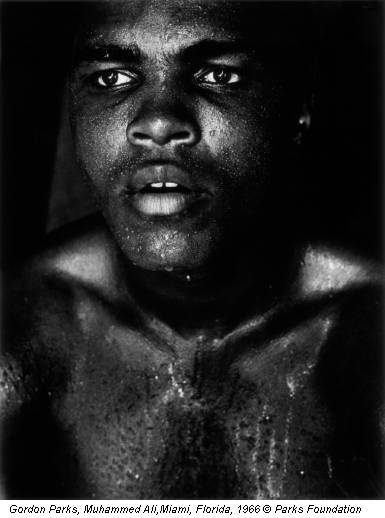

È un viaggio fotografico che attraversa tre decenni di storia americana quello di Gordon Parks, in mostra alla Fondazione Forma di Milano. Una storia che a tratti si fa stratificata, densa di miti e contraddizioni. Scura, non solo come il colore della pelle che racconta, ma anche verso un Paese che resta un enigma siderale. Pieno di ingiustizie e umanità. E di una vita documentata attraverso una serie di immagini toccanti

Entrare nelle immagini di Gordon Parks è molto più di un’esperienza estetica. Significa entrare nella sociologia, nella storia, nell’esperienza dell’uomo per combattere ingiustizie, ottusità e crimini contro l’umanità spesso non dichiarati. Ed è un tuffo nella storia dell’arte, in citazioni che hanno a che fare con le luci dei grandi classici del passato, con le immagini del cinema e di un’America tanto vera da far paura. Per questo la mostra alla Fondazione Forma, in collaborazione con la Parks Foundation di New York, è un’esposizione assolutamente da non perdere. Attraverso il suo obiettivo Parks, nato nel 1912 in Kansas e una carriera che si divide tra l’esperienza ventennale di fotoreporter per Life, l’attività di regista, compositore, attivista politico e anche scrittore e giornalista, solca quasi trent’anni di storia degli Stati Uniti, in un paesaggio iconografico composto da stratificazioni, generi sovrapposti e complessità mai riducibili.

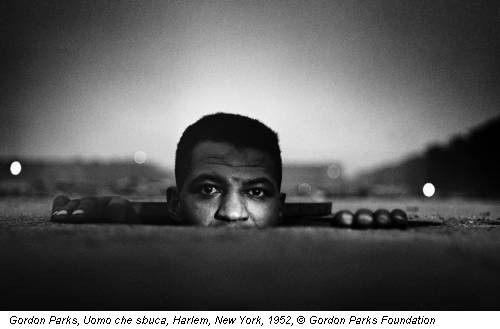

Si comincia con le bellissime immagini in bianco e nero scattate verso la fine degli anni ’40, un po’ a Fort Scott – suo paese d’origine – un po’ a New York, dove si era trasferito, ad Harlem, nel 1944.

«Il Kansas era un luogo benedetto da Dio, regno dell’abbondanza e dell’intolleranza, dove la discriminazione era ovunque e poggiava saldamente sui pilastri delle scuole, delle chiese e anche dei cimiteri», ricordava Parks, mentre dalla Grande Mela, irriconoscibile, arrivano ancora oggi nitidissimi i volti delle vite piegate dalla criminalità, dal disagio, dalle lotte interne tra gang nel quartiere oltre la 125esima strada, lontano anni luce dal presente. Per Life – dove era entrato nel 1948, dopo un passaggio a Vogue – Parks raccontava la stupidità di ammazzarsi tra simili, documentava le morti degli amici, le scene borderline in cui incappava quotidianamente. In una maniera che non era cruda – e forse talvolta anche compiaciuta rispetto all’esclusiva del delitto, come negli scatti di Weegee – ma più legata all’arte, ad una costruzione dell’immagine che in alcuni punti sembra uscire direttamente dal pulviscolo della luce barocca: i casi più emblematici, superbi, sono riconducibili alla serie “Harlem Leader Gang”: qui, tra le altre, un ragazzo di colore lava un pavimento, e le gocce dell’acqua solcano la sua mano con una perfezione caravaggesca, e gli schizzi dello straccio che cadono a terra formano un tracciato perfetto di movimento che quasi ricorda Muybridge.

Da qui si scivola alla vita “esterna”, nell’esistenza dei suoi protagonisti, come caso del gruppo di Invisible Man, ispirato all’omonimo romanzo di Ralph Waldo Ellison, dove contrariamente alle parole dello scrittore, Parks rende visibili i suoi personaggi, con una dignità che sfiora quasi il martirio, dove i lavoratori pendolari sul traghetto da Staten Island per Manhattan, tutti fotografati di schiena e col medesimo cappello, o gli operai di un’acciaieria nella discesa al lavoro attraverso una piattaforma industriale, hanno qualcosa che ricorda i deportati che appena qualche stagione prima avevano attraversato l’Europa verso la tragedia del Nazismo.

Lo sguardo di Parks trascende dal puro documentario, specie quando racconta il suo personale American Gothic, con il ritratto di Ella Wattson. La fotografia è ispirata all’omonimo quadro di Grant Wood del 1942, che ritrae una coppia di contadini americani del sud dai visi contratti – su un modello che sembra far capo alle caricature del Dada tedesco di Grosz o Scholz – raffigurati con un forcone, simbolo del loro misero potere e della loro condizione. Qui Parks ritrae l’emblema della problematica “nera” nelle grandi metropoli statunitensi della metà del secolo scorso. Ella Wattson è una inserviente vittima della violenza, che ha visto sterminata la sua famiglia d’origine e anche quella che si era creata da adulta, con due nipoti a carico e un salario che all’epoca bastava per mezza persona. Tragico scatto di un’attualità che sembra tornare, e dove la gloriosa bandiera con 52 stelle appesa sullo sfondo non ricorda altro che un cencio per pavimenti.

È un pugno allo stomaco “Una storia americana”, e lo rivela decisamente con gli scatti della serie “Segregation in the south”, realizzati nel 1956, in Alabama. Travolgenti nel loro essere veri e taglienti, negli occhi della nonna di Ondria Tanner che guarda la piccola nipote intenta ad osservare una vetrina zeppa di vestiti per bambine, indossati da manichini rigorosamente bianchi. Parks ferma le due figure dall’altro lato del vetro, quasi fosse bianco a sua volta; un bianco consapevole della diffamazione, della discriminazione, dell’ignoranza che portava ad affiggere fuori dai grandi magazzini neon colorati che riportavano, con una freccia, “Coloured entrance”, una targa ricorrente anche ai fast food o nei distributori d’acqua.

Il grande passo della democrazia americana, che Warhol descriveva raccontando la magia “omologante” della Coca-Cola, la bibita che ha il pregio di rendere tutti uguali, poveri e ricchi, regine e star, Presidenti e fattorini, qui non è la stessa per tutti.

Anche perché, dall’altra parte della sala, in scena ci sono i miti: Marilyn, che nello stesso anno girava il suo Niagara, Alexander Calder, quel genio di Glenn Gould, Duke Ellington, Paul Newman, Alberto Giacometti, Sydney Poitier e Muhammed Ali. Anche in questo caso il bianco e il nero sono diversi, ma la frattura sociale è meno visibile di fronte al successo, negli sguardi pensosi dei jazzisti al pianoforte o della più grande diva di tutti i tempi, velato come sempre di inquietudine.

L’umanità, negli scatti di Parks, fa parte del paesaggio. E appare come il contrappunto di una società spaccata, omertosa, pacificata con se stessa e destinata a restare immobile per anni e anni di fronte alle violenze perpetrate “per legge” che il fotografo racconta senza sangue, ma con gli interni delle abitazioni, lo sguardo fermo e talvolta disperato di interi nuclei umani, come The Fontanelle Family, presi in vari momenti di una vita di stenti, di nuovo ad Harlem, all’inizio degli anni ’60.

Prima di Shaft, il lungometraggio del 1971 che raccontava della vita del detective nero John Shaft, considerato l’emblema del cinema “blaxploitation” (quel genere rivolto prettamente ad un pubblico afroamericano e che aveva il compito di riscrivere i “black” agli occhi della società statunitense come buoni), Parks attraversa quella che potrebbe essere definita la sua estate calda, anche come “coloured”. Segue infatti le vicende delle Pantere Nere, fotografandone Malcolm X, il capo supremo e, allo stesso tempo, le frange più pacifiche dei movimenti di liberazione, capitanati da Marthin Luther King, di cui immortalerà la marcia su Washington, il 28 agosto 1963.

Esattamente un anno prima era morta Marilyn, pochi mesi dopo verrà assassinato John Fitzgerald Kennedy. A pochi chilometri imperversavano Pop e New Dada, con Lichtenstein, Wesselmann, Rauschenberger. Che sui loro stessi passi incontravano i tossici degli scatti di “Crime”, i disperati di Harlem, mentre si dava alle stampe Sulla Strada di Kerouac e, solo nel 1968, tutte le forme di segregazione furono dichiarate incostituzionali dalla Corte Suprema degli Stati Uniti.

Un po’ poliziesca, un po’ da The Warriors, un po’ sulla trama de Il colore viola, Gordon Parks ci restituisce una faccia dell’America simultaneamente limpida e sporca, lontanissima dal paradiso, in uno sterminato groviglio di declinazioni che il pubblico milanese sembra apprezzare e non poco, riempiendo gli spazi di Forma come durante le sue inaugurazioni. Un passo avanti per la fotografia a Milano, e un passo avanti verso la conoscenza di un’epoca, e di un mondo, che non deve essere dimenticato.

.jpg)

.jpg)

.jpg)