Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

08

novembre 2016

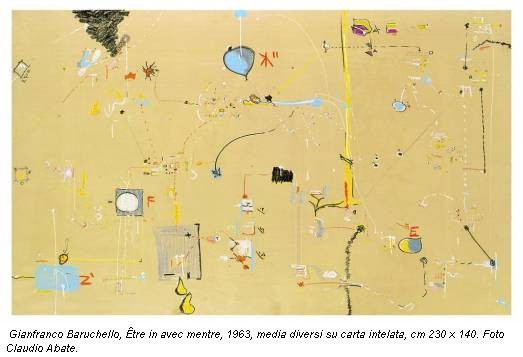

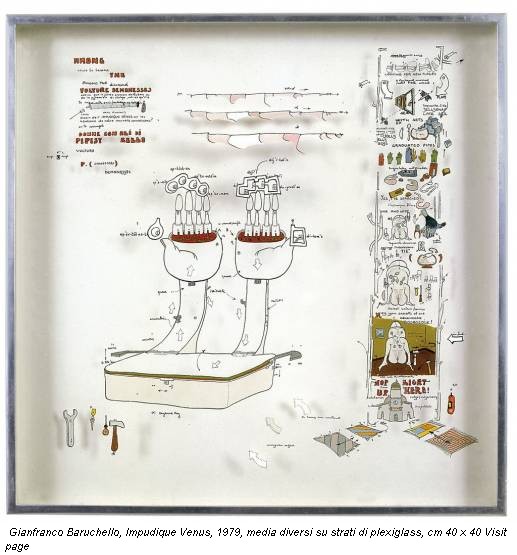

Baruchello si racconta

Personaggi

Con la “produzione del possibile” l’artista apre un nuovo spazio a Roma, senza chiudere la Fondazione nel Parco di Veio. E ripercorre una lunga, articolata e densa vita nell’arte

Stasera, mercoledì 9 novembre, apre a Roma una nuova sede della Fondazione Baruchello. L’abbiamo visitata in anteprima, facendoci raccontare come sarà. «Quattro start up per la produzione del possibile», risponde il grande Baruch insieme a Carla Subrizi, impegnata, come sempre, nella nuova avventura. Quattro uffici per trovare “pastori” – più che sostenitori, compagni di strada attivi – che condividano le posizioni dell’artista, “prendendosi cura” di cento pecore in legno dislocate nell’ultima sala. Prima di questa si incontra l’ufficio dell’ “oggetto anomalo”: disegni, idee che non celano un eventuale errore, ma anzi lo rilanciano, secondo l’idea euristica dell’errore, cara a Baruchello da molto tempo. A sinistra, invece, ecco l’ “ufficio dello scambio”: tre casse di terra del peso di una tonnellata ciascuna, dove la terra del prato della Fondazione Baruchello nel parco di Veio, vicino Roma, viene scambiata con quella proveniente da altri luoghi. Nel piano inferiore, si trova invece l’ “ufficio per la produzione di utopie”, il luogo dove dalle emozioni nascono le idee, i suggerimenti preziosi per la vita di noi tutti. “Quattro start up per la produzione del possibile” che compongono una mostra, a cura di Maria Alicata, che sarà visibile fino ad aprile.

Qui di seguito riportiamo una lunga conversazione fatta con Baruchello.

A parte l’iniziale avvicinamento al Nouveau Réalisme hai sempre lavorato in autonomia non aderendo a gruppi o movimenti preordinati. Una scelta dettata da indole artistica solitaria o da insoddisfazione per le teorie artistiche che via via sono venute determinandosi?

«I movimenti quando nascono diventano un’entità che ingloba gli artisti del momento. Anche io mi sono trovato inglobato, nonostante non amassi essere classificato all’interno di un movimento. Dopo la sua nascita ad opera di Pierre Restany, il movimento viene inghiottito, negli Stati Uniti, dall’asse New Dada-Pop Art che ha attratto tutti gli artisti della mia generazione, così come alcuni della generazione più giovane. È lì che, nel 1962, insieme a Schifano, Festa, Baj, Rotella e a qualche artista americano, ho partecipato alla mia prima mostra collettiva, “The New Realists”, a cura di Restany, alla Sidney Janis Gallery di New York. In quella mostra non si parlava di Europa o di Stati Uniti, non c’era alcun emblema nazionalistico. C’era anche Andy Warhol. Duchamp, che io avevo conosciuto tre mesi prima in Italia, mi chiese chi fosse quel giovanotto. Si sapeva molto poco di lui. Qualche tempo dopo Warhol fece un’intervista visiva a Duchamp seduto davanti ad un mio quadro (quel film io l’ho visto vent’anni dopo a Venezia). Warhol è divenuto celebre più tardi, quando tutto il mondo americano ha tifato per lui. Io intanto avevo già conosciuto Leo Castelli e Ileana Sonnabend, che aveva una sua galleria a Parigi. Loro stavano agendo benissimo con gli artisti del loro entourage, primo su tutti Jasper Johns. Così ho conosciuto gli artisti americani e mi sono trovato a lavorare nel loro ambiente. Per i nouveaux réalistes l’Europa non ha fatto niente. Dopo la mostra americana ognuno ha percorso la propria strada. La Pop Art ha letteralmente masticato tutti gli artisti del periodo, compreso Baruchello. Eppure io non c’entravo nulla con Warhol, con Duchamp invece sì».

Oggi si parla di una tua riscoperta. Ma in questo tuo agire in solitaria vi è il rammarico per la solitudine o solo l’orgoglio dell’autonomia?

«Credo sinceramente che la cultura non abbia paese e che ognuno è libero di fare la propria strada. Tutti nell’arte hanno avuto una storia individuale. Lo stesso Argan, che pure animava i gruppi, era prigioniero del mondo della programmazione. Il mondo del Nouveau Réalisme e della Pop Art lo entusiasmavano poco. All’inizio degli anni Sessanta lui venne a trovarmi perché sapeva che ero un italiano che faceva una mostra in America, niente di più. Io lo sapevo e mi guardai bene dal chiedergli un testo. Forse fu villano da parte mia, ma cosa avrebbe scritto? Nonostante questo siamo rimasti amici, con lui e con Palma Buccarelli, anche se la mia personale alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma è stata organizzata solo cinque anni fa. Ma non ho rammarichi né provo astio per qualcuno. Non ritengo di essere stato ostacolato o dimenticato. Io ho fatto la mia parte partecipando alle Biennali, pubblicando libri, allestendo mostre sia in Europa che in America. Sono sempre stato lì aspettando che passasse il turno. È arrivato quasi a novant’anni, quando si sono accorti di me e della mia ricerca. Tutti hanno improvvisamente scoperto il passato».

Nel 1968 realizzi Costretto a scomparire. Si tratta di un lavoro autobiografico?

«Non gli darei un significato così personale. Era il tacchino che scompariva. Più che un discorso personale vi era un’identificazione con il sacrificio della carne, un sacrificio sia commerciale che spirituale. Il tacchino era l’aiuto che gli americani mandavano in Italia. Quel lavoro rappresentava una specie di risata amara di fronte al modo con cui gli americani stavano affrontando il problema dell’Italia. È stato quello il momento in cui ho iniziato a sentire la politica, tema che poi è diventato centrale nel mio lavoro».

Tu sei un artista poliedrico. Ti esprimi in pittura, cinema, fotografia, installazione, scrittura, ecc. In particolare come è avvenuto l’avvicinamento al cinema?

«In realtà tutta la mia infanzia è legata alla poesia. Ho scritto migliaia di versi, ma ne ho pubblicati pochi. Poi è arrivata la pittura e ancora più tardi la pellicola, utilizzata prima in maniera dilettantesca, poi in modo professionale, realizzando film che hanno avuto anche un certo successo. Io sono stato il primo in Italia che aveva comprato un registratore Sony che pesava più di quaranta chili. Poi mi sono munito di una telecamera fissa da appartamento e con quella ho eseguito le mie prime riprese. Ma era impossibile andare in giro con quella strumentazione. Poi c’è stata la riduzione del volume e oggi poniamo le telecamere in tasca».

Hai una fitta esperienza espositiva in ambito internazionale, in particolare in Francia e USA. Ma quali sono le differenze per la cultura dell’arte in questi due Paesi e l’Italia?

«La differenza è tutta sul piano storico e politico. L’Europa ha una storia, l’America ne ha un’altra, ma molto più contenuta. Gli Stati Uniti sono un Paese bellissimo in cui c’è una radice selvaggia, quella del far west, che poi è diventato un fatto culturale molto importante. Cultura e politica si sono intrecciate disegnando uno scenario assolutamente particolare. Ancora diversa era la situazione della Francia, Paese chiuso agli stranieri. Una volta io ero in Germania e dovevo tenere una mostra in Francia. Nel tragitto la polizia di frontiera mi ha bloccato obbligandomi a riportare le opere a Monaco e sono dovuto andare a Parigi con le fotocopie delle opere lasciate in Germania. Questa era la Francia, un Paese in cui non si entrava. Eppure lì è iniziata la mia vita. Negli anni Cinquanta ho comprato una casa che ho tuttora. Dal punto di vista culturale Parigi era una città eccezionale, lo era meno dal punto di vista politico».

Hai partecipato a molte Biennali dell’ultimo quarantennio. Ne ricordi una in particolare alla quale sei più legato o della quale eri maggiormente convinto? Tra quelle alle quali non hai partecipato ce n’è una alla quale avresti voluto essere invitato?

«Non ho rammarichi. Laddove ho potuto parteciparvi l’ho sempre fatto con piacere, anche perché erano i curatori ad invitarmi. Se proprio devo esprimere un giudizio personale ho un ottimo ricordo delle Biennali di Giovanni Carandente, uomo aperto ed internazionale. Dopo di lui mi hanno invitato molti altri curatori, ultimo in ordine di tempo Massimiliano Gioni nel 2013».

Hai dichiarato che Achille Bonito Oliva considera il tuo lavoro una versione italiana di Fluxus. Ma qual è la tua posizione rispetto a quel vasto movimento di idee e azioni?

«Non ho mai fatto mostre con Fluxus, sono stati loro che spesso nelle loro mostre hanno inserito delle mie opere. Achille sa tutto di queste vicende perché è stato presente in molte di quelle situazioni. Io ho conosciuto Achille da ragazzo, quando si presentava al Gruppo 63. È quello il punto d’incontro con personaggi appartenuti alla storia: Luciano Anceschi, Nanni Balestrini, Edoardo Sanguineti, Umberto Eco. Proprio Eco ha scritto un testo sul mio lavoro Verifica incerta, un testo che può essere considerato quasi una postfazione al suo celebre In nome della rosa. Un’opera che io avevo presentato per conto mio al Gruppo 63. Io ero con Alberto Grifi e l’opera fu presentata da Eco e poi anche da Marcel Duchamp a Parigi».

In Verifica incerta realizzata nel 1964, opera che molti considerano di culto, sembri applicare al video il gusto per l’object trouvé duchampiano. Ma qual è l’idea di fondo che sottende quel lavoro?

«Il frammento. Il frammento è una porta attraverso cui si penetra l’idea, la materia, l’immagine. Attraverso questa penetrazione succede il possibile, che sta tra il reale e l’irreale. Frammentare le cose e metterle in contrasto significa capirne il senso. Questo è uno dei concetti più recenti accettati dall’arte, desunto dalla filosofia. Il frammento è un elemento poetico. Questo aspetto mi ha sempre affascinato e frammentare la realtà è quanto ho cercato di fare nel mio lavoro, non solo nel cinema ma anche in pittura».

Agli inizi degli anni Settanta lavori sul concetto di “perdita di qualità”. Mi spieghi meglio questo tuo interesse? A cosa ti riferisci con precisione?

«La perdita di qualità rende autonomo il significato del frammento. La qualità evidentemente condanna un certo tipo di classificazione delle cose: il banale serve tanto quanto il significante. Spesso adoperiamo anche cose che non servono a nulla e il risultato ci sorprende. In Verifica incerta ad esempio ho montato spezzoni che non servivano, praticamente spazzatura del cinema, eppure il lavoro è piaciuto a molti, a cominciare da Duchamp».

.jpg)

Tra gli anni Ottanta e Novanta hai dedicato molto del tuo lavoro ai temi del giardino e del bosco. Che significati e che valore assumono nei tuoi lavori questi luoghi?

«È stata l’idea di affrontare il mondo vegetale in parallelo al mio interesse per il mondo animale. In realtà la mia passione per il giardino è nata anche prima, quando ho comprato una casa in campagna e intorno tutto era selvaggio, ma diviso in lotti che io ho progressivamente acquistato per coltivarli. E questa è stata la base del mio successivo lavoro sul vegetale durato anni».

Nel tuo lavoro è possibile riscoprire il fascino del minimo e la monumentalità dell’instabile. Ma dietro questa tua attenzione per l’archiviazione, la catalogazione cosa si nasconde? È ansia di conoscenza, esaltazione della differenza, volontà di recupero o altro?

«Spesso l’arte nasce dalla confusione ma altrettanto spesso, su questa via, sfocia nel comico. Credo che tutte le cose, compresa l’arte, vadano praticate con ordine. Di questo mio ordine giova ora la Fondazione che io e mia moglie Carla abbiamo costituito negli anni Novanta a difesa della nostra linea di ricerca. La Fondazione a me intitolata ora è diventata un punto d’incontro per molti studiosi».

.jpg)

Di recente in un’intervista su Il Giornale Fernando Botero ha dichiarato “La pittura italiana è stata la più importante al mondo fino a Tiepolo. Poi sono arrivati i francesi, quindi gli americani. A parte De Chirico e pochi altri, l’Italia ha smesso di offrire grandi nomi. Non è più il centro della creatività”. Cosa risponderesti a questa affermazione?

«Botero ha fatto un gran lavoro commerciale, ha trovato la formula giusta e la ripete. Ma l’arte non è una marca. Anche un quadro di Baruchello si riconosce, ma la mia linea è ben diversa dalla sua. Per quanto riguarda la sua affermazione credo che non si debba parlare male di una nazione. L’arte e il pensiero in Italia esistono e ancora oggi ci sono grandi personaggi nel nostro Paese. Non mi piace l’attacco fine a se stesso. È questo il vero provincialismo!».

Carmelo Cipriani

artista geniale…