-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

Cosa ci aspetta dopo l’Ancien Régime

Extra pART

Andare per grazia e trovare

giustizia. Da alcuni giorni vedo affiorare questo proverbio in forme sempre

diverse. Una frase sintatticamente ben organizzata, con un ritmo completo e una

solida struttura di significato che riesce a compendiare un certo afflato

biblico verso l’ineluttabilità del destino e le velleità letterarie del

citazionismo kafkiano in materia di paradossi giuridici. Soprattutto, appaga a

livello fisico, perché riempie la voce di fonemi e articolazioni, quelle R e

quelle Z che ritornano così armonicamente lungo tutto il coordinato saliscendi

dell’emissione d’aria.

Mentre ripenso a tutte le

occasioni in cui avrei potuto fare affidamento su questo proverbio per chiosare

a un discorso, in particolare di ambito calcistico, vengo distratto dalle note

sinuose di un tango. Nella funicolare che porta a piazza Amedeo, a pochi passi

da via dei Mille e da Riviera di Chiaia, c’è un signore dai tratti nomadi che

suona la fisarmonica, se dovessi descriverlo mi piacerebbe riprendere

l’aggettivo “azzimato”, non per questione di ricercatezza linguistica ma per

l’incredibile precisione con la quale definisce l’insieme delle fattezze e dell’atteggiamento

dell’uomo. Nell’instabile paesaggio del trasporto pubblico, nel caos delle mode

che si avvicendano da un vagone all’altro, nel lancinante arcobaleno dei loghi da

mezza stagione, si pone come una presenza fissa, tranquillizzante come una

struttura architettonica solida, un balcone al centesimo piano o un ponte tra

Lisbona e Washington. La riga laterale definita con precisione sui capelli duri

e nerissimi, la morbida modulazione della voce, le guance spaziose, sbarbate di

fresco, fanno parte di un’estetica coordinata nei minimi particolari che

assolve sapientemente alla sua funzione. L’uomo riesce ad attirare l’attenzione

del pubblico che dà cenni di aver gradito l’esibizione dei tre pezzi di Astor

Piazzolla, da che ho memoria sempre gli stessi ed eseguiti con la giusta misura

di pathos, calibrando l’andamento delle spalle con quello dello strumento, le

tonalità delle note con gli scossoni del vagone. Un’unica volta l’ho visto

fuori dall’orario di lavoro, era di pomeriggio tardi, a piazza Bellini, quindi

ben al di là dalla zona della funicolare, insieme ad altri suoi amici che,

sebbene ugualmente provvisti di fisarmonica ed evidentemente fautori

dell’identica cifra visiva e stilistica, non riuscivano a imitarne la

perfezione, risultando, al più, dei discreti manieristi. «È

bravo ma ci vorrebbe anche un napoletano che suona la tarantella»,

commenta un signore anziano, la sua voce viene fuori da un pesante cappotto

scuro, una canuta solennità rivolta a nessuno in particolare. «Ci

sta, ci sta. Alla fermata a Piscinola», rassicura un venditore ambulante di

calzini e scaldacollo che, appena salito sul vagone, ha scambiato un cenno con

il musicista, un fugace ma denso saluto che sa tanto di Entente Cordial, il

patto stipulato tra Francia e Gran Bretagna nel 1904 per il reciproco

riconoscimento delle sfere d’influenza coloniale, in particolare sul Marocco e

sull’Egitto.

Arrivo finalmente a Villa

Pignatelli, il rumore del traffico di Riviera di Chiaia è chiuso da lievi

folate di vento, sibilanti tra gli arbusti del parco che circonda l’edificio

neoclassico. Qui l’aria si carica di particelle opposte, dell’umidità del prato

all’inglese e della salsedine del mare. La villa monumentale fu costruita a

partire dal 1826, per volere del baronetto Sir Ferdinand Richard Acton, figlio

del ben più noto Sir John Francis Edward Acton che, durante il regno di

Ferdinando IV, prima fu ministro della Marina e della Guerra, poi segretario di

Stato e, durante, amico molto particolare di Maria Carolina D’Asburgo, moglie

del Re. Al declino degli Acton, fu venduta al banchiere tedesco Carl Mayer von

Rothschild che, nel 1821, aveva stabilito una filiale a Napoli. Dopo i

Rotschild, per un breve periodo, venne usata come oratorio dalla comunità

ebraica, quindi venduta al principe Diego Aragona Pignatelli Cortes e, infine,

nel 1952, ceduta allo Stato, per volere della principessa Rosina. Dagli anni ’80,

l’edificio è stato sede di diverse operazioni d’arte contemporanea, come il Concerto per piano in memoria di Giovanni

Morra, di Hermann Nitsch,

diventando punto di riferimento, in particolare, per la fotografia, alla quale

è dedicato tutto il primo piano, con mostre, tra gli altri, di Mimmo Jodice, Wim Wenders e Paolo Gioli.

La villa è un tripudio di paraste ioniche e porticati dorici, ampie scalinate

in marmo, salotti e salottini, sale da bigliardo e da ballo, toelette

semicircolari, stucchi e grisailles, damascati rossi, consolle neobarocche,

candelabri francesi, scenette mitologiche. Insomma, il completo dizionario

simbolico sfogliato dall’alta aristocrazia per saturare gli spazi con il

proprio ideale di autorappresentazione, escludendo ogni confronto con la realtà

che, al di là dei tentativi di Restaurazione e delle monarchie illuminate

guidate dalla provvidenza, doveva fatalmente prevalere. Bisogna ammettere,

però, che noi contemporanei siamo facilmente tentati dall’interpretare tale tensione

alla pienezza e alla pesantezza come ombra lunga di un presentimento di

decadenza, l’estrema volontà di aggrapparsi a un sistema dei valori diventato

improvvisamente sfuggente, non più comunicabile, rappresentabile. In fondo,

forse, al tramonto del 2016, ci sentiamo molto più vicini alla tipologia di

crisi che caratterizzava quel periodo, mentre l’angoscia del secolo breve

l’abbiamo già razionalizzata e sembra risalire a 100 anni fa.

In ogni caso, va detto che, dopo

gli importanti restauri conclusi giusto un anno fa, fortemente voluti da Denise

Pagano, direttore della casa-museo, e da Mariella Utili, in quel periodo

direttore del Polo Museale, il pavimento è tirato a lucido, i marmi splendono,

sulle sontuose suppellettili non c’è un velo di polvere, l’edificio sembra

pronto per un esclusivissimo ricevimento regale, se non fosse per i cartellini

e le didascalie dei pezzi custoditi nelle bacheche che, con discrezione e

severità, dichiarano la destinazione museale, di pubblica fruizione. Soprattutto, «tutte le luci di tutti i

lampadari sono accese, una situazione di manutenzione e cura molto al di sopra

della media italiana», dice Philippe

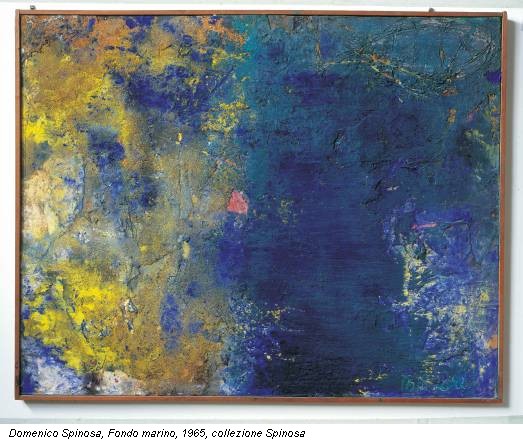

Daverio, invitato alla conferenza di presentazione della mostra su Domenico

Spinosa, notando, con la consueta piacevolezza vocale, lo stato di grazia del

complesso. E qualcosa in me già inizia a incrinarsi. Mi trovo a una

retrospettiva su uno dei maestri napoletani più conosciuti, per gli studi e le

esperienze posso leggere uno stile preciso nelle sue opere, l’immediata

tensione all’astrazione dopo la Seconda Guerra Mondiale, cogliervi i rapporti

con l’ambiente del tempo e seguirne le influenze. Tutto storicizzato e ben

saldo nei libri, una conoscenza tranquillizzante, quindi, una consapevolezza. Questo

era tutto ciò che sapevo e che mi aspettavo di trovare, prima di ascoltare le

parole di Daverio e Nicola Spinosa,

storico soprintendente del Polo Museale Napoletano, dal 1984 al 2009.

Daverio continua ad aprire il

varco, riferendosi strategicamente a un contesto di incertezze e debolezze

generali che la pratica e la teoria dell’arte si trovano ad affrontare, «c’era

una volta la favola dell’Europa», transitando su alcune derivazioni

dalla questione, «per quale motivo il mercato in Italia non riesce a portare avanti

i suoi maestri?», sfiorando infine il nucleo della questione, «questo delle

nostre tracce storiche è un problema gravissimo, perché indica un sistema

incapace di riconoscere le energie creative. Eppure, a Napoli vedo un’isola di

resistenza». Non posso non sentirmi chiamato direttamente in causa, anche solo

per le evidenti ragioni anagrafiche che, se mi mettono a distanza di sicurezza

dalla storia dell’astrazione del secondo dopoguerra, pure mi scaraventano nella

mischia di questo nuovo tipo di incertezza che è e, di fatto, continuerà a

essere, il paradigma percettivo di una intera generazione. Non malinconia da

Ancien Regime o aspirazione all’Avanguardia, non sentimento di qualcosa di

nuovo pronto a sostituire il passato, insomma, non l’instabilità, che

presuppone un punto fisso in relazione al quale sviluppare momenti di altro. Si

riesce a procedere solo per negazioni, per quanto ci si sforzi con i sinonimi e

con le figure retoriche è ancora impossibile trovare una definizione per tale condizione

generazionale, che chiamiamo incertezza ma in via orientativa, unicamente per

la sua comoda accezione indeterminata. Entrati in un campo indicibile, non

trovando un termine più adatto, ci accontentiamo.

Il riferimento di Daverio, invece, è inequivocabile

e mi chiama in causa non solo come generazione ma come abitante di una precisa latitudine.

Napoli come un’isola di resistenza. Qui, alla periferia della periferia di un

impero ormai sgretolato, nelle regioni provinciali del pensiero globale,

possono nascere nuove idee, nuove concezioni. Molto bello e stimolante,

l’identica immagine che dovevano avere presente Domenico Spinosa, Renato Barisani, Tatafiore che, con le strade invase dalle jeep degli Alleati, tra i

muri sbriciolati, «trovavano in questa città la forza di dialogare, di aprirsi

al mondo, per trasformare il Vesuvio in qualcosa d’altro, di nuovo», tuona

Nicola Spinosa. «Ma questa città dimentica continuamente se stessa, guarda solo

davanti e non ricorda il passato», continua con la voce abituata dalle

sigarette e dai decibel, da decenni di duro, durissimo, lavoro sul campo, a

stretto contatto operativo con artisti, critici, storici dell’arte. Spinosa si

riferisce alla città agli ultimi posti delle classifiche sulla vivibilità e

amata da tutti gli artisti del mondo, da chiunque abbia quel minimo di

sensibilità necessaria per attraversare la strada senza farsi investire e per

emozionarsi di fronte ai panorami, la città raccontata dalle tarantelle di

piazza e dai post del Saviano di turno, un luogo in cui l’esperienza quotidiana

deve sempre essere intrisa di una qualità eccezionale, bellezza faticosa come

una vetta difficile da raggiungere, altrimenti non è comunicabile. Gli

operatori estetici, come andava di moda chiamare, alcuni anni fa, chi si

occupava di queste cose, nella migliore delle ipotesi si trovano senza mezzi

per fronteggiare una struttura di racconto così imponente, puntellata su

piattaforme del calibro di Mondadori e Sky. Nella peggiore, è la città stessa

che continua ad alimentare la sua oleografia, la cartolina è sicuramente più

vendibile e tranquillizzante della cartografia, ci si arrangia come si può, in

attesa che passi la nottata. A parte quelle di livello altissimo, che seguono

meccanismi completamente diversi, le strutture intermedie, che dovrebbero

supportare la sperimentazione e la ricerca, non riescono a resistere per un periodo

abbastanza lungo, tale da intervenire con efficacia non tanto sul territorio ma

sulla formulazione di un’idea di territorio, codici estetici per esprimere

nuovi modelli di narrazione.

Così, chi non riesce ad accedere ai

rimasugli, è costretto a caricare armi e bagagli per andare da qualunque altra

parte, affidando alle bacheche dei social network tutti i rimpianti per il

clima mite, per la pizza sottile e per un certo modo di fare le cose che avrà

anche dato belle soddisfazioni ma non è riuscito a produrre altro, rispetto a

un breve momento preparatorio. E questo fatto così localistico, vicino al

folclore tribale, seguendo le meravigliose circonferenze del pensiero, torna alla

sua forma di problema generale. Se la città non è in grado di riconoscere le

sue energie creative, allora, tutto l’organismo potrebbe risentire dello stesso

problema. Forse, è successo che il sistema di riferimento è diventato obsoleto

rispetto alla produzione, non è un caso, infatti, che i nuovi, numerosissimi

fuoriusciti siano stati accolti con piacere e profitto da altri ambiti,

diventati incredibilmente affini all’arte, dalla grafica pubblicitaria ai

videogiochi e alle serie tv, non proprio arte tout court – se vogliamo essere pedanti

sulla terminologia – ma ormai ci siamo quasi.

Magari, una chiave di lettura potrebbe

iniziare a formarsi allargando il campo non alla superficie degli altri

linguaggi ma agli utenti che li parlano, tensione che sembra essersi persa,

considerandoli non come nuovi fruitori o soggetti di studi antropologici ma

potenziali artefici, pars costruens del senso e dell’estetica. Una cosa che è

già successa molte volte nel corso della storia, con le tendenze visive le cui

opere erano effetto e causa di un avvicendamento nelle modalità di fruizione,

conseguenza di mondi e società emergenti che volevano svilupparsi, anche

aprendo nuovi spazi in un’economia stabilizzata. Questa responsabilità investe

un’intera generazione, che ha tutti gli strumenti per conoscere perfettamente

le opere del passato, i movimenti artistici e le idee che esprimevano ma non sa

più con chi parlare del proprio presente, quale alfabeto usare.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)