-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

Decolonizzare il patrimonio, istruzioni per l’uso

Libri ed editoria

Un cliché piuttosto diffuso vuole lo studio dell’archeologia classica o trincerato tra libri polverosi o in scavi avventurosi a caccia di reperti, come il buon Indiana Jones ci ha insegnato. In entrambi i casi, immaginiamo l’archeologə impegnatə a catalogare manufatti di epoche lontane, tenendosi alla larga dalle spinose questioni contemporanee. A Maria Pia Guermandi, archeologa classica di formazione, bastano poco più di duecento pagine per smontare questo pregiudizio, e dimostrare le profonde evoluzioni della disciplina, attenta alle problematiche dell’attualità. Decolonizzare il patrimonio è l’ultimo libro dell’autrice, edito da Castelvecchi Editore per la collana Antipatrimonio, da lei curata in combo con Tomaso Montanari.

Il patrimonio come bene collettivo e sociale

Si tratta di un testo illuminante, che invita a guardare al patrimonio non nei termini di dispositivo di meraviglia – come nelle narrazioni mainstream – ma come bene collettivo e sociale da cui effettivamente trarre beneficio per la costruzione di un nuovo concetto di cittadinanza. Guermandi riconosce le implicazioni politiche del patrimonio, e la strumentalizzazione che ne è stata fatta nel corso della storia. Un’arma a doppio taglio, che da un lato ha contribuito alla costruzione delle identità culturali delle nazioni, e dall’altro ha permesso legittimazioni di operazioni cruente come è stata la terribile esperienza del colonialismo.

Se è vero (ed è vero) che del patrimonio se ne è fatto un uso marginalizzante ed escludente, con una forte impronta razzista, è anche vero che maturare queste consapevolezze ci permette di attivare un processo di decolonizzazione in grado di rendere i beni culturali strumenti di emancipazione individuale e collettiva. Il libro di Guermandi si propone come un prezioso vademecum per orientarsi nel tutt’altro che semplice percorso di decostruzione che ci aspetta.

Decolonizzare il patrimonio strappa via il velo di Maya dal presunto universalismo dei valori culturali occidentali, facendone emergere i limiti e le ambiguità. Con una selezione molto ricca di esempi e un linguaggio accessibile anche a chi non è addettə ai lavori, Maria Pia Guermandi parla, tra le cose, delle collezioni etnografiche, di UNESCO e dei limiti della sua World Heritage List, di repatriation (noi ne parlavamo nel nostro podcast, qui), di cancel culture e di turismo culturale – inteso come sottile forma di neocolonialismo. Un’analisi lucida e pungente, su cui si innesta un messaggio propositivo, che immagina i musei contemporanei come piattaforme (e non “istituzioni”) realmente accessibili, anche a comunità finora escluse dalle narrazioni egemoni, spazi di rappresentazioni inclusive e multivocali.

Il tutto con un’efficace infarinatura di cultural studies, post-colonial studies e new museology, con un ricchissimo repertorio di fonti. Studi indispensabili per avvicinarsi alla materia e che, intrecciati tra loro in un’ottica multidisciplinare, consentono di approcciare persino allo spinoso tema dell’abbattimento delle statue con un occhio critico e consapevole, che ne riconosce la complessità.

Decolonizzare il patrimonio: intervista all’autrice

Per approfondire alcuni dei temi affrontati all’interno del volume, abbiamo fatto qualche domanda a Maria Pia Guermandi. Guermandi è Membro del Consiglio di amministrazione della Pinacoteca di Bologna e del Comitato scientifico del Parco archeologico dell’Appia Antica, nonché coordinatrice di Emergenza Cultura.

Il processo di decolonizzazione costituisce uno dei temi incandescenti del dibattito contemporaneo in ambito culturale. Ma cosa significa esattamente “decolonizzare il patrimonio”? E, domanda ancora più complessa, come si fa?

«Significa, sinteticamente, ripensare in maniera critica a cosa significa patrimonio culturale in un mondo post e neocoloniale al tempo stesso, quale è quello attuale. “Decolonizzare” è stata la parola d’ordine in ambito museale almeno da un paio di decenni, ma i risultati, soprattutto in Europa, sono, complessivamente, piuttosto modesti. Penso che l’unica strada per una decolonizzazione non di pura facciata o semplicemente “cosmetica”, sia quella di affidarla ai colonizzati, di oggi e di un tempo. Il che significa non un semplice coinvolgimento di comunità o studiosi extraeuropei, che finisce per non essere quasi mai paritario, ma una gestione a pieno titolo – anche se non esclusiva – di tali operazioni. Al contrario, come è accaduto spesso negli ultimi anni in molti musei europei, le attività di decolonizzazione continuano a essere progettate dagli stessi curatori o da studiosi eredi di tradizioni museali “coloniali”. Non basta attivare qualche consulenza o commissionare opere d’arte ad artisti originari di paesi postcoloniali per decolonizzare un museo, come testimonia il fallimento di riallestimenti anche costosissimi come quello del Musée du Quai Branly o dell’Africa Museum a Tervuren».

È interessante la lettura che si dà del patrimonio, non come un oggetto di passiva contemplazione estetica, ma come strumento sociale e politico. Nel testo si parla chiaramente della strumentalizzazione del patrimonio attuata in alcune epoche storiche, per esempio nelle rivendicazioni del supposto primato occidentale sulle altre culture. Oggi che uso facciamo del nostro patrimonio?

«L’uso politico del patrimonio c’è sempre stato e ci sarà sempre. Da Ramsete II (e anzi, ancor prima) in poi, il potere ha sempre “usato” il patrimonio culturale (monumenti, opere d’arte, luoghi) per consolidarsi e accreditarsi. Durante il colonialismo, specialmente a partire dall’ultima fase, dall’Ottocento in poi, il patrimonio culturale ha funzionato come un’arma potente (dai siti archeologici ai musei etnografici) nelle mani dei colonizzatori, per riaffermare la presunta superiorità culturale occidentale su altre culture e quindi giustificare sottomissione e sfruttamento di popoli e risorse. Ma allo spesso tempo il patrimonio culturale è stato, nei secoli, anche l’espressione della resistenza a tali poteri, strumento di costruzione dell’identità di comunità minoritarie o comunque oppresse (dai gruppi etnici minoranze di più ampie comunità nazionali ai popoli colonizzati). Da questo punto di vista il mondo contemporaneo usa il patrimonio esattamente come millenni fa: l’uso del Colosseo o della Fontana di Trevi come scenografie privilegiate e di certo non neutre del teatro del potere durante i recenti G20 ne è l’ennesima testimonianza».

…E che uso se ne potrebbe fare?

«Come cerco di spiegare in “Decolonizzare il patrimonio”, soprattutto i critical heritage studies hanno sottolineato e interpretato il patrimonio come strumento politico per eccellenza, nel senso di attinente ai temi della polis come comunità, diverso e non necessariamente sovrapponibile all’insieme delle opere e dei luoghi a valenza storico-artistica. “Politico” non significa sbagliato: anche quando, come accade in molti musei o luoghi di cultura del mondo, il patrimonio culturale viene usato come strumento di inclusione e di riconoscimento di minoranze o gruppi oppressi (i migranti, le popolazioni native delle ex-colonie di insediamento), se ne fa un uso politico. E anche quando, come sarebbe auspicabile, il nostro patrimonio viene usato come mezzo di educazione civile, si scopre inevitabilmente che le storie che racconta sono storie “di parte” che vanno riconosciute come tali. Il patrimonio va usato proprio per far emergere la molteplicità delle storie e dei punti di vista possibili, spesso non conciliabili».

Una delle questioni più spinose degli ultimi anni è la restituzione – o meglio dire repatriation – dei beni culturali sottratti alle comunità di appartenenza e ora esposti (o conservati nei depositi) nei grandi musei, come il British Museum. Il dibattito si divide tra chi ritiene imprescindibile il ritorno di questi oggetti nel luogo di produzione e chi invece teme uno svuotamento dei musei occidentali, che invece hanno l’occasione di esporre gli oggetti e la loro storia problematica, offrendo l’occasione a chi visita di conoscere da vicino il dramma e le colpe del colonialismo. Come ci possiamo muovere tra questi due poli opposti?

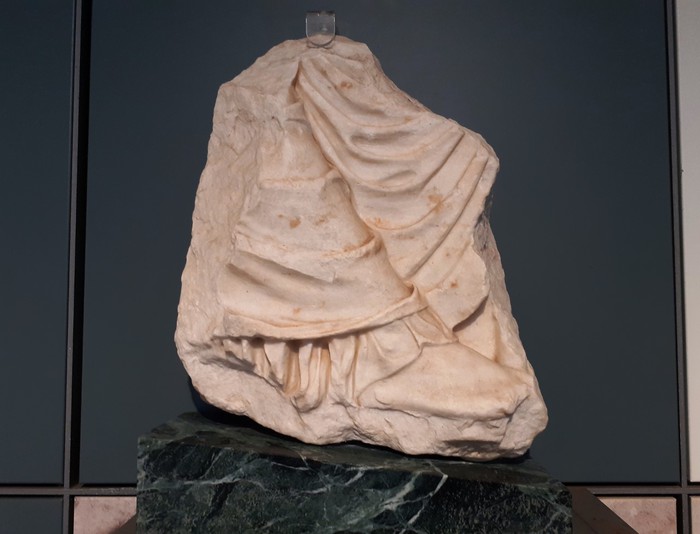

«Il così detto “svuotamento dei musei” è uno spauracchio agitato da decenni ad opera e vantaggio soprattutto di alcuni dei principali musei occidentali, le cui collezioni derivano in percentuale diversa, ma spesso considerevole, dalle acquisizioni – spesso veri e propri saccheggi – di epoca coloniale. In realtà, come dimostra anche la cronaca contemporanea, le operazioni di restituzione sono ad oggi pochissime e lentissime. E spesso più pubblicizzate che reali. La recentissima “restituzione” della lastra del fregio delle Panatenee da parte del Museo Salinas di Palermo al Museo dell’Acropoli di Atene è in realtà un prestito a lungo termine: il museo palermitano – che rimane proprietario della lastra – riceverà in cambio opere di grande importanza e soprattutto ne trarrà, come sta accadendo, un aumento di visibilità esponenziale.

Le operazioni di repatriation sono evidentemente complesse – sul piano giuridico e non solo – e si scontrano con una legislazione nazionale e internazionale a dir poco lacunosa sul tema delle restituzioni alle ex-colonie, ma questo giustifica solo in parte le inerzie e i ritardi di cui sono responsabili molti musei e governi occidentali che solo recentissimamente, come si evidenzia nel volume, hanno iniziato a raccontare, e ancora con troppe reticenze, il dramma e le colpe del colonialismo. Ma non solo: alcuni musei occidentali, invece di procedere con decisione nelle operazioni di restituzione, stanno adottando una politica neocoloniale nei confronti di musei e istituzioni culturali extraeuropee, in particolare africane, ottenendo, in cambio della ”carota” di future restituzioni, materiali e documentazione preziosa sulle loro collezioni o addirittura, come nel caso del British Museum, il coinvolgimento nella realizzazione di alcuni nuovi grandi musei, quale appunto l’EMOWAA (il Museo Edo sull’arte dell’Africa Occidentale a Benin City).

Tali atteggiamenti, oggi riconosciuti anche da parte degli studiosi occidentali, come pure di alcuni governi, stridono ancor più se pensiamo alle visioni più aggiornate sul ruolo del museo nella società contemporanea che ne fanno non più solo la sede della conservazione e fruizione di oggetti e documenti, ma un luogo di confronto ed espressione dei bisogni delle comunità contemporanee. È la visione espressa nella nuova definizione di museo presentata in seno all’ICOM nel 2019 e – non per caso – boicottata dai comitati nazionali di alcuni paesi occidentali, a partire da Francia e Italia.

Intraprendere una seria operazione di decolonizzazione delle proprie collezioni e quindi anche di restituzione di materiali, allineerebbe il museo a queste istanze contemporanee e, lungi dall’ impoverirlo, gli restituirebbe un ruolo di mediazione culturale come, in molti casi, non è più in grado di esercitare proprio perché prigioniero di una visione ancora pienamente “coloniale”».

Viviamo in un’epoca di proteste che investono anche il mondo della cultura. Pensiamo agli episodi degli abbattimenti delle statue, come anche ai tentativi di smascherare la falsa neutralità delle istituzioni (come nel caso di Decolonize Our Museums), e le proteste per le politiche lavorative e retributive del mondo culturale, in Italia come all’estero. Come rispondere a queste ondate di dissenso?

«Se riconosciamo che il patrimonio culturale è uno strumento politico, è inevitabile riconoscergli anche un carattere ontologicamente conflittuale, che non è caratteristica esclusiva del mondo contemporaneo. Anche in questo caso occorre sottolineare come il patrimonio – gli oggetti, i luoghi, le storie da cui è costituito – sono in realtà stati testimoni e talora protagonisti di questi conflitti da sempre: dai fenomeni di iconoclastia di matrice religiosa che hanno attraversato i secoli, alla damnatio memoriae che dall’antichità fino ai giorni nostri – dalle società postsovietiche all’Isis – è stata esercitata dai vincitori di turno nei confronti dei vinti di cui il patrimonio era espressione. Anche in Italia, in tempi recentissimi, il patrimonio collegato al ventennio fascista ha suscitato un dibattito aspro: le soluzioni possono essere diverse, e, ad esempio, la Germania, per legge, ha proclamato l’iconoclastia nei confronti dei simboli nazisti, a partire dalla svastica. La statua del mercante di schiavi Edward Colston è stata abbattuta, a Bristol, nel 2020, in seguito a proteste collegate al movimento dei BLM. Gettata nelle acque del porto e poi ripescata nel 2021 per essere esposta nel museo locale come testimonianza di un mutato atteggiamento nei confronti di quel passato coloniale di cui era espressione.

L’unico atteggiamento che non si può giustificare è l’indifferenza e il silenzio: una statua che rimanda ad un passato oggi contestato può essere conservata, ma occorre spiegarne la storia e permettere alle storie che ne forniscono letture diverse e dissonanti di esprimersi pubblicamente. Si parla, in questo caso, di risignificazione, di monumenti e statue: è una modalità di “decolonizzazione” che, anche nel nostro paese, potrebbe – e dovrebbe – trovare spazi di applicazione ben maggiori di quelli sinora sperimentati».

C’è un passaggio estremamente lucido che mette a fuoco i problemi del turismo culturale, inteso come forma sottile ma non meno aggressiva di neocolonialismo. La situazione pandemica ha cambiato questa situazione?

«No, ha semplicemente evidenziato le fragilità di un’economia di rendita fondata sul solo turismo, quale è quella delle nostre città d’arte, a partire da Venezia e Firenze, ma non solo. Allo stesso modo, la crisi determinata dal crollo delle presenze turistiche in tanti territori ex-coloniali, dall’Asia all’Africa, ha dimostrato drammaticamente come la ricchezza provocata dal turismo sia stata distribuita in maniera profondamente disuguale e abbia contribuito solo in parte residuale all’emancipazione degli strati più poveri delle popolazioni postcoloniali. A sottolineare la gravità della situazione è poi la reazione diffusa alla crisi economica determinata dalla contrazione dei flussi turistici: tornare alla situazione precedente, nonostante i rischi, è l’unica ricetta proposta universalmente. Come prima, più di prima…».

Quale potrebbe essere una soluzione sostenibile per il turismo culturale?

«Come per il tema della decolonizzazione, un turismo “sostenibile” (per quanto questo termine sia sempre meno accettabile dopo le evidenti contraddizioni emerse anche in seguito alla crisi climatica) può essere solo quello che contribuisca a una più equa ripartizione delle risorse e garantisca un accesso il più ampio possibile al patrimonio culturale. Regole e leggi a livello nazionale possono fare molto, ma devono essere condivise con le comunità che più direttamente subiscono le conseguenze delle trasformazioni derivate dal turismo. In generale, poi, un’economia che si affida in maniera prevalente alla leva turistica, come dimostrano studi di settore e cronache recenti, è esposta più di altre alle variazioni del mercato, è dotata di scarso tasso di resilienza e presenta livelli di innovazione modesti».

Insieme a Tomaso Montanari, cura la collana “Antipatrimonio”, realizzata in collaborazione con Emergenza Cultura, a cui afferisce anche “Decolonizzare il patrimonio”. Perché questo nome? Cosa dobbiamo aspettarci dalla collana?

«“Antipatrimonio” perché la collana vuole diffondere un concetto di patrimonio diverso – per molti versi opposto – a quello mainstream. Un patrimonio interpretato appunto come strumento politico, spesso conflittuale e radicato nel presente, anche quando riguarda oggetti o luoghi del passato, in quanto espressione dei bisogni, delle idee, dei valori della società contemporanea. In opposizione alle retoriche e falsificazioni della “grande bellezza” e del “paese con la maggiore percentuale di patrimonio culturale a livello mondiale”, i volumi di Antipatrimonio vogliono svelare i meccanismi di “messa a reddito” del patrimonio di tutti a vantaggio di pochi. Come sta accadendo sul patrimonio immobiliare delle nostre città storiche. Allo stesso tempo, altri testi della collana vogliono invece raccontare le difficoltà e le incertezze cui sono esposte le attività di tutela del patrimonio culturale, considerate ormai come azioni elitarie, quando invece riguardano la difesa di un bene collettivo: quando c’è chi applica le regole e le leggi – a partire dalla Costituzione – queste battaglie a difesa del patrimonio hanno successo, restituendoci fiducia nell’azione del servizio pubblico.

Antipatrimonio vuole parlare di un patrimonio che ci riguarda da vicino e di cui, auspicabilmente, dovremmo tornare ad occuparci non solo come turisti passivi, ma come cittadini consapevoli».

Pensavo fosse impossibile essere più fondamentalisti di Montanari ma la Guermandi ci riesce senza sforzo: se fosse per lei vedremmo ingabbiato da leggi staliniane persino il turismo, culturale o meno, insostenibile, neocoloniale, fonte di diseguaglianze, privo di resilienza e di innovazione, vantaggioso per pochi, specie per immobiliaristi. Ma per favore!

“Retorica della grande bellezza”: purtroppo è vero, la retorica è sempre in agguato ma la troviamo su tutti i fronti. E che? Non esiste forse una retorica della decolonizzazione? E parole come inclusività non danno ormai la nausea da quanto sono abusate? Ci manca “costruiamo ponti non muri” e siamo a posto.