-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

Rä di Martino, Le città di Bolo – Galleria Valentina Bonomo

Arte contemporanea

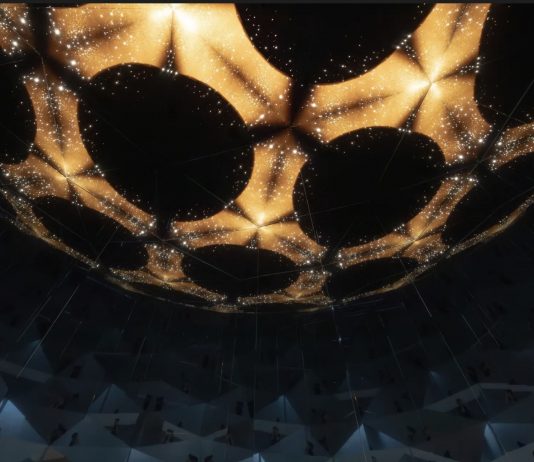

Alla Galleria Valentina Bonomo si è aperta il 22 marzo la mostra “Le città di bolo” di Rä di Martino. L’opera dell’artista appare situazionale (non interrogante, o architettante), ossia l’opera mette in atto una situazione che vuole coinvolgere lo spettatore, il visitatore. Ora la particolarità della Martino è che un’opera non è rappresentata da un solo oggetto esposto, ma all’opposto da una smeteorizzazione di vari oggetti tenuti a distanza tra loro. Così come era fermo l’oggetto solo in Marcel Duchamp, così è fermo il sistema di oggetti tenuti a debita distanza tra loro (questi non si affastellano, non si mescolano: non fanno gruppo). Questo diversi oggetti dell’opera si guardano e si studiano, l’uno guarda l’altro, e nessuno di loro è definivo, cioè definito definitivamente. Essi sono pieni di una loro identità inerte, che non si muove, non viaggia, non racconta, non coinvolge in un processo lo spettatore, l’osservatore. In questa installazione lo spazio tra gli oggetti è riempito dalla luce: la luce della torcia viaggia fino alla sfera di cannone sulla quale sono dipinte ramificazioni rosse (il bolo che sta sotto le dorature) che rappresentano strade di città reinventate; il luogo delle molteplici sfere poste sul pavimento illuminate da diverse torce sdraiate è illuminato da tre fari cinematografici con acetati di diversi colori la cui luce è filtrata e soffusa nell’ambiente da ampi fogli torbidi e appesi da un alto supporto fino a terra. Il disegno non si vedrebbe se non fosse per la luce delle torce, le sfere e le torce non si vedrebbero se non fosse diffusa nell’ambiente la luce morbida ed evanescente dei fari. Senza la luce di alcuni oggetti dell’installazione tutto sarebbe invisibile anche se presente, e nessuno saprebbe della sua esistenza. Un universo è creato autosufficiente e dipendente da se stesso ma finto. Non è una replica dell’universo naturale, ma piuttosto un’alternativa finzione della sua immagine.

In effetti la luce si sposta e si muove permettendo ai vari elementi di apparire, ma è invisibile, il suo spostamento non è avvertibile se non per l’effetto finale di rivelazione dei corpi e delle parti del meccanismo di funzionamento del sistema. La luce c’è, si sposta, ma non è avvertibile e l’esperienza resta in un silenzio immobile di oggetti che si guardano. È curioso come Martino utilizzi un elemento mobile come la luce che a livello percettivo risulta immobile, assente nella sua azione. Eppure è la luce che permette l’apparizione dell’installazione e l’esistenza stessa dell’opera d’arte che essendo cosa innaturale non esiste senza spettatore. Martino resta fedele a Duchamp creando un oggetto di oggetti posti a distanza, per indurre lo spettatore a visitarli e “sentirli”, percepirli. È un posizionamento dell’osservatore dal lato sensibile, dei sensi corporei, posto nell’atmosfera di un ambiente tra gli sguardi frammentari di oggetti; il pensiero e la logica ricostruttrice del concetto è in Martino un “post pensiero”, un pensiero non pervenuto e pervenibile, cioè non previsto nell’opera. Martino lavora sulla distanza degli oggetti di un’opera (forse anche la distanza tra due o più opere non è altro che una distanza di distanze di un’opera – idea o concetto legato all’unicità della persona artista), e cerca di rendere presente questo spazio di transizione che ferma e blocca gli oggetti senza dargli sovrastrutture definenti o racconti finiti. Ecco una distinzione: Martino rende questo spazio separante “presente”, cioè fisicamente stabile (questo dà presenza concreta alla sua installazione), ma mai “attivo”, cioè visibile, fluido, raccordante. Anche alcuni artisti debitori di Duchamp come il brasiliano José Damasceno (in mostra negli anni passati proprio alla galleria di Valentina Bonomo) danno una tensione fluida e raccordante all’opera: l’opera stessa, il suo apparire fluisce nella mente dell’osservatore e la mente nell’opera in un percorso di rafforzamento e variabilità della fisicità di un concetto. Invece in Martino ogni cosa c’è ed è ignota e stabile, in rapporti governati da transizioni ferme: la luce finge di non esserci, e invece lega le parti del sistema. Lo spettatore è coinvolto sensorialmente, nella presenza della necessaria finzione sensoriale. Il pensiero è previsto molto dopo, lontano dall’opera, ad anni luce; la sistemazione della finzione del pensiero è dispersa nell’orizzonte di uno spazio privo di confini. Resta solo il primo confine della percezione corporea nel residuale silenzio della luce: lì la finzione ha una tensione fisica.

Sul confine delle pareti bianche si schiacciano le ombre delle sfere negli archi delle luci delle piccole torce, e queste ombre più chiare e più scure a tratti sovrapposte in un diverso chiarore luminoso poggiano sulla linea del pavimento, finto orizzonte tra parete e suolo. Ma l’orizzonte di uno spazio conchiuso “è” la linea che separa parete e pavimento: quindi la finzione “è”. L’insieme delle basse ombre è tanto evanescente quanto materiale, evanescentemente corporea. E la matericità (della pittura del bolo e la sua finzione rappresentata di città – tra plurale e singolare -, delle palle di cannone di ferro o terra cotta, delle piccole pile da bancarella con la luce bianca, e altrove a distanza le plastiche opache e dietro il colore dell’acetato sul faro acceso) è in ognuna delle parti l’equivalente di un corpo d’ombra che ha caratteristiche fisiche tipiche ma prive di una direzione di senso, di un significato costruito da un proprio movimento specifico: non vaghe, ma senza destino. Il bolo dipinto in reti stradali di città non specifiche, la sfera consumata dal tempo di ogni palla di cannone che ha perso la propria storia ma non la propria condizione di materiale che racconta se stesso, le torce accese come supporto meccanico e appendice della luce, i fari semi nascosti dal colore degli acetati e dall’offuscata plastica appesa. Ogni elemento copre solo in parte l’altro e non lo nasconde mai, e non c’è fusione tra le parti, solo partecipazione distante, e ogni cosa è lasciata alla sua condizione di corpo materico autodefinente, in un concreto silenzio di distanze luminose. Ogni parte è muta perché non ha mai saputo parlare, e così incide la sua presenza inerte. Lo spettatore ne è testimone immerso. Gli è tolta la parola e il pensiero è in pausa, lo recupererà lontano – anni luce – in una finta memoria.