Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

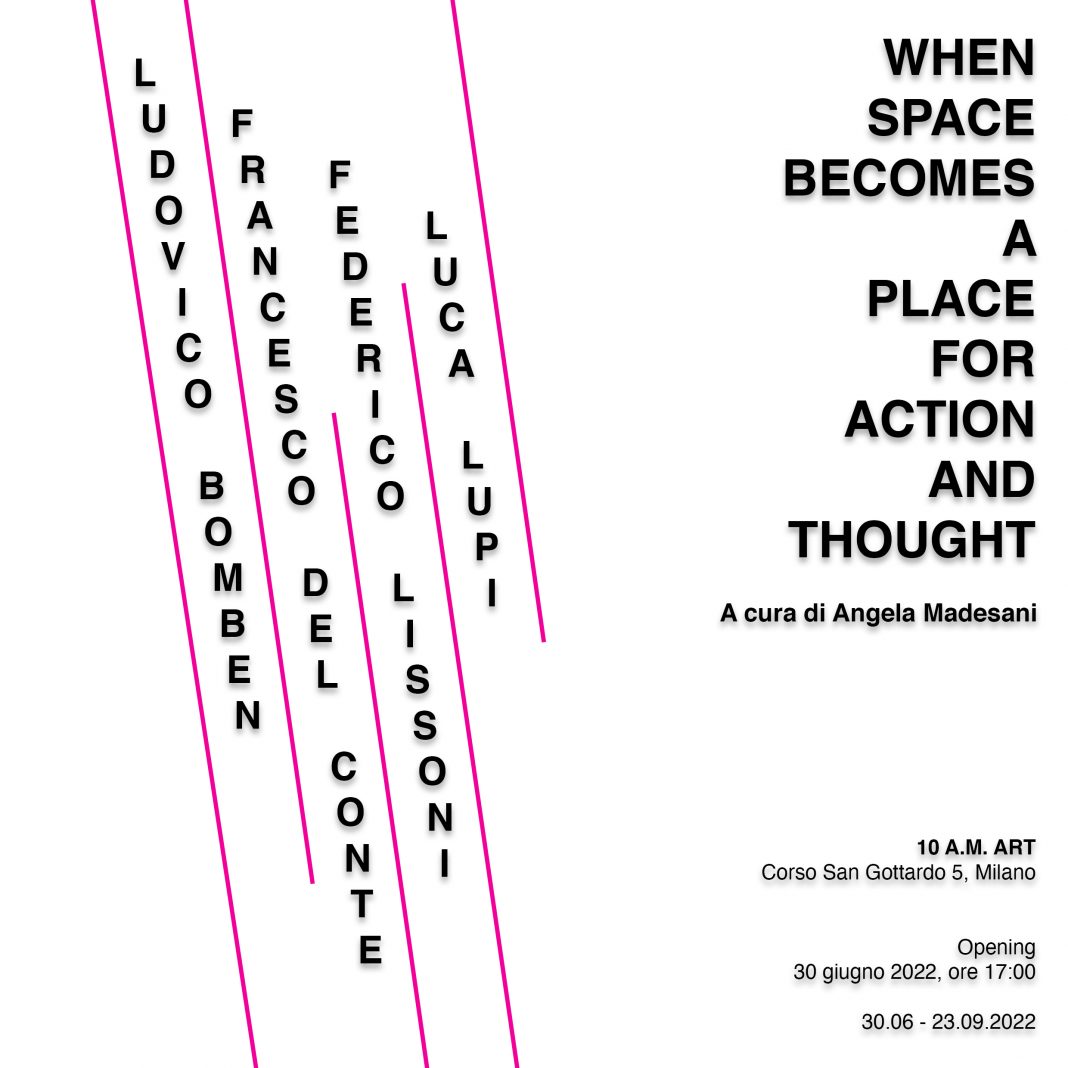

When space becomes a place for action and thought

Una collettiva a cura di Angela Madesani che comprende scultura, pittura e fotografia, articolata sui due piani della galleria con gli ultimi lavori degli artisti al piano terra e le opere meno recenti al piano inferiore.

Comunicato stampa

Segnala l'evento

Quando sono stata chiamata dalla Galleria 10 A.M. ART per pensare a una mostra collettiva dedicata alla contemporaneità, ho proposto una rassegna su un tema quanto mai vasto e per certi versi molto complesso, quello dello spazio. Abbiamo così coinvolto quattro artisti. Conoscevo già alcuni di loro, di qualcuno mi ero già occupata, un altro è una scoperta dovuta a questa mostra.

Perché proprio lo spazio, un tema così apparentemente generico? È un ambito che da sempre mi affascina, mi attrae e qui a maggior ragione la scelta è stata tra artisti profondamente diversi tra loro, che non hanno mai esposto insieme, ma che qui riescono a dare vita a una coralità sullo e nello spazio luogo di azione e di pensiero.

La complessa scatola espositiva propone lavori dedicati al linguaggio, indagini sul tema proposto. È una metamostra, una mostra sulla mostra, in cui ciascuno degli artisti è stato scelto proprio per il ruolo che avrebbe occupato nello spazio della galleria, diviso in due zone, una superiore con i lavori più recenti e una inferiore con i lavori che fanno parte della memoria del loro percorso. Sono tutti piuttosto giovani e non possiamo certo lavorare su una dimensione ampiamente diacronica, piuttosto cerchiamo di trovare delle relazioni progettuali che riescano a sottolineare la coerenza del percorso messo in atto e la capacità degli artisti di giungere, attraverso uno stesso tema, ad altre proposte e soluzioni concettuali.

I lavori in mostra di Luca Lupi appartengono ad alcune recenti serie di lavori, in cui la ricerca oltre che in ambito spaziale si colloca in ambito temporale. Il tempo crea la cancellazione e lo spazio ospita la forma, creata con la luce. Si viene così a creare una coesistenza simultanea di presenza e assenza del colore. L’artista lavora qui con i quattro colori principali nella stampa: il ciano, il magenta, il giallo e il nero. La sua idea è quella di creare in maniera empirica la carta fotografica. È un superamento del mezzo stesso che sta tra artista e soggetto, attraverso l’eliminazione di qualsivoglia autorialità. È come se Lupi fosse riuscito a riassumere in questo ultimo lavoro i suoi lavori precedenti avvicinandosi al concetto di limite dell’immagine, per realizzare la quale non è necessario usare la fotocamera.

Gli interessa la reazione alla luce di una determinata superficie. «È un lavoro nato in un contesto particolare, quello del lockdown. Mi sono ritrovato chiuso all’interno di una stanza senza poter uscire a fotografare i soggetti e il paesaggio. Così ho iniziato a lavorare a questi paesaggi mentali, che richiamano gli albori della fotografia, i disegni fotogenici di Talbot». E noi aggiungiamo le talbotipie o le cianotipie di Anna Atkins, ricerche in cui gli autori non si servivano della fotocamera. Il senso del lavoro è proprio quello di tornare all’inizio della storia della fotografia, anche per riuscire a trovare un senso al proprio lavoro, realizzato nel corso degli anni, dedicato soprattutto all’ambito paesaggistico, già molto essenziale e privo di una prospettiva, di un particolare punto di vista.

Sono queste delle opere che richiamano il significato della parola fotografia, segno, scrittura di luce, che in questo caso è una radiazione elettromagnetica e non una fonte di luce qualsiasi. Lupi ha dato vita a un’operazione concettuale.

La fotografia può essere realizzata anche stando chiusi nel proprio studio. Per andare lontano non si deve per forza uscire con la macchina fotografica al collo. In un momento di eccessiva produzione di immagini vien voglia di cancellare più che di aggiungere dell’altro.

Questo suo lavoro può essere letto in tre fasi, con tre momenti successivi. La prima è quella di poter ricreare in studio un paesaggio. Durante la seconda l’artista cerca di dare forma alla luce, dando vita a figure geometrizzanti. Nella terza c’è un’ulteriore evoluzione: l’artista stampa una carta bianca una volta o due volte e interviene per eliminare gli strati di colore e per formare un’immagine. Il suo è un tentativo, riuscito, di materializzazione di quanto apparentemente non lo è, che ha luogo all’interno di uno spazio definito, in cui è un’indagine di matrice linguistica e concettuale.

Di Francesco Del Conte è in mostra Skyglow, composto da 9 fotografie. È un lavoro che si muove su due piani. Da un lato c’è l’interesse dell’artista nei confronti di una problematica ambientale, quella dell’inquinamento luminoso. In relativamente pochi anni l’uomo è, infatti, riuscito a distruggere il suo rapporto visivo e non solo con l’universo, con le stelle, le costellazioni. Parallelamente è anche una riflessione sull’utilizzo dello strumento fotografico. Perché il lavoro abbia una valenza scientifica vanno, infatti, rispettate delle regole che coinvolgono i parametri fotografici: il tempo, l’esposizione, la pellicola, l’ottica scelta e anche le condizioni metereologiche devono essere invariate e funzionali allo scopo. Proprio come in ogni ricerca in cui si tende a tipologizzare, così i Becher e mutatis mutandis Opalka, per nove volte Del Conte ha cercato e trovato le stesse condizioni operative. Il punto di riferimento sono tre stelle Vega, Altair e Deneb fotografate a Torino, sui colli piacentini e nel deserto del Tabernas in Spagna.

Anche qui per certi versi è un annullamento dell’autorialità. L’artista si pone come una sorta di registratore della realtà attraverso la luce. È un tentativo di utilizzare la fotografia nel modo più oggettivo e analitico possibile. «Le stelle che sono al centro delle mie immagini non sono il mio soggetto, è come se quasi non ci fosse un soggetto, sono solo delle coordinate». In questo come in altri suoi lavori il soggetto è solo un pretesto di indagine per compiere un’operazione concettuale legata alla fotografia e al modo in cui questa disciplina può essere usata.

In Skyglow, tuttavia, ci pare di poter leggere anche un contesto poetico, contemplativo, per certi versi romantico, sicuramente silente. Il fulcro del lavoro è lo strumento fotografico, come nel resto della sua ricerca, si pensi in tal senso alle grandi foto con le frese meccaniche, esposte nella parte inferiore della galleria, le cui proiezioni sono state oggetto di una mostra, da me curata presso la Basilica di San Celso a Milano. Del Conte utilizza lo strumento nel modo più analitico e oggettivo possibile, annullando, appunto, quasi totalmente l’autorialità, la sua scelta in tal senso diviene una sorta di velata critica all’uso ipersoggettivo della fotografia nella società contemporanea.

«Così facendo i concetti di narrazione, composizione, spazio, che normalmente sono degli aspetti fondamentali del fare fotografico, vengono meno perché queste fotografie potrebbero essere messe in orizzontale, diagonale, verticale, non c’è un ordine, non c’è una logica estetica».

È un grande compasso nero l’installazione di Ludovico Bomben, collocata nella parte superiore della galleria, che si pone in relazione con una pala bianca sagomata, un evidente richiamo formale alla storia dell’arte antica. Al piano inferiore è un’altra pala, che si pone in relazione con le altre opere.

Bomben è affascinato dagli strumenti stessi, così è capitato con il compasso a tre gambe, che veniva utilizzato nella nautica o nella scultura antica. «All’interno di quell’oggetto ci sono una serie di informazioni che ritrovavo in tutto il mio lavoro di ricerca. L’ idea della precisione, dell’attrezzo che si usa per calcolare la sezione aurea, del disegno geometrico, perfetto, pulito». Il compasso è eloquente, in esso è l’idea del viaggio: esso è stato usato per calcolare le rotte, per le mappe stellari. È un oggetto che trova in se stesso il suo significato ontologico.

Quasi tutte le opere che Ludovico Bomben realizza sono veri e propri attrezzi, che lui stesso costruisce per modulare, a sua detta, alcuni moti della sua anima.

Le pale in mostra sono bianche. In una il rilievo è sottolineato da un bordo d’oro, è una sorta di rilettura in chiave contemporanea dell’oggetto sacro per eccellenza della pittura antica occidentale. È un oggetto silente in cui l’artista indaga il concetto di limite, anche nell’accezione sacra del termine. È come se la materia volesse mostrare che al suo interno c’è una preziosità da custodire. L’esterno diviene una sorta di gabbia, come nella filosofia neoplatonica, l’anima, il vero, sono custodite e avvinte dalla materia.

L’idea è quella che l’opera nella sua essenza abbia l’esigenza di mostrarsi.

C’è inoltre un’accezione linguistica tutt’altro che marginale. In greco antico, bianco si dice λευκος, leukos. Bianco come purezza. La parola luce deriva dal latino lux, dalla radice indoeuropea leuk. Si può in tal senso rintracciare una radice etimologica comune. Bianco come luce e luce come bellezza con un evidente richiamo al mondo dell’abate Suger, che conosciamo attraverso i preziosi studi di Erwin Panofsky. Dunque luce in senso spirituale, che Bomben cita e trasla nelle sue pale bianche e oro.

Nell’altra opera in mostra è un parallelepipedo d’oro posto sulla pala bianca. Un’opera di grande forza in cui mi pare di intravvedere l’idea di canone proposto da Andrej Tarkovskij nel suo film sull’iconista russo in Andrej Rublev. E tutto questo ha ancora a che fare con l’idea del rapporto tra l’arte e l’attrezzo che la forgia. «Il canone è il limite dal quale si può iniziare ad essere liberi» per scolpire il tempo in una continua ricerca di verità.

In tutti i lavori di Federico Lissoni non esiste l’idea di progetto specifico, esiste, al contrario, un modus operandi che è uguale per tutte le sue opere, che si sviluppano in fieri, tenendo conto anche dell’errore, che più che tale, potrebbe essere definito una fase del processo operativo. «L’opera è il risultato di una serie di azioni, di errori, di circostanze, di cose che penso e che faccio, che poi arrivano a una fine, un momento che decido io stesso». L’opera di carta grezza, che poi viene applicata su una tela, è oggetto di passaggi continui, di azioni più o meno violente, di strappi, di incollaggi di elementi diversi.

Il quadro è uno spazio di lavoro in cui Lissoni suddivide i diversi momenti spaziali.

Se in un primo momento l’artista era interessato a dare vita a un equilibrio, a un’armonia, ora è più affascinato da una dimensione squilibrata tra le diverse parti dell’opera, situazione che potrebbe essere comparata a una particolare dimensione esistenziale, in cui viene a crearsi una sorta di ictus, che infrange gli equilibri.

Lo sguardo curioso dell’artista è sempre andato a esaminare il suo circostante, ai muri delle case ridipinti per coprire le scritte, ai cartelloni pubblicitari, al non finito, alle piccole o grandi lacune. È affascinato dalle cancellature che diventano loro stesse segno. I suoi sono spazi silenti, fatti di pause, di attese di quanto deve ancora venire.

In una delle opere in mostra del 2016-2017 è presente l’immagine di un capitello. In quel periodo l’artista utilizzava parecchie immagini di elementi architettonici classici in una sorta di ciclicità della storia, che diviene memoria di se stessa, in cui lo spazio dell’arte è anche spazio dell’esistenza.

Perché proprio lo spazio, un tema così apparentemente generico? È un ambito che da sempre mi affascina, mi attrae e qui a maggior ragione la scelta è stata tra artisti profondamente diversi tra loro, che non hanno mai esposto insieme, ma che qui riescono a dare vita a una coralità sullo e nello spazio luogo di azione e di pensiero.

La complessa scatola espositiva propone lavori dedicati al linguaggio, indagini sul tema proposto. È una metamostra, una mostra sulla mostra, in cui ciascuno degli artisti è stato scelto proprio per il ruolo che avrebbe occupato nello spazio della galleria, diviso in due zone, una superiore con i lavori più recenti e una inferiore con i lavori che fanno parte della memoria del loro percorso. Sono tutti piuttosto giovani e non possiamo certo lavorare su una dimensione ampiamente diacronica, piuttosto cerchiamo di trovare delle relazioni progettuali che riescano a sottolineare la coerenza del percorso messo in atto e la capacità degli artisti di giungere, attraverso uno stesso tema, ad altre proposte e soluzioni concettuali.

I lavori in mostra di Luca Lupi appartengono ad alcune recenti serie di lavori, in cui la ricerca oltre che in ambito spaziale si colloca in ambito temporale. Il tempo crea la cancellazione e lo spazio ospita la forma, creata con la luce. Si viene così a creare una coesistenza simultanea di presenza e assenza del colore. L’artista lavora qui con i quattro colori principali nella stampa: il ciano, il magenta, il giallo e il nero. La sua idea è quella di creare in maniera empirica la carta fotografica. È un superamento del mezzo stesso che sta tra artista e soggetto, attraverso l’eliminazione di qualsivoglia autorialità. È come se Lupi fosse riuscito a riassumere in questo ultimo lavoro i suoi lavori precedenti avvicinandosi al concetto di limite dell’immagine, per realizzare la quale non è necessario usare la fotocamera.

Gli interessa la reazione alla luce di una determinata superficie. «È un lavoro nato in un contesto particolare, quello del lockdown. Mi sono ritrovato chiuso all’interno di una stanza senza poter uscire a fotografare i soggetti e il paesaggio. Così ho iniziato a lavorare a questi paesaggi mentali, che richiamano gli albori della fotografia, i disegni fotogenici di Talbot». E noi aggiungiamo le talbotipie o le cianotipie di Anna Atkins, ricerche in cui gli autori non si servivano della fotocamera. Il senso del lavoro è proprio quello di tornare all’inizio della storia della fotografia, anche per riuscire a trovare un senso al proprio lavoro, realizzato nel corso degli anni, dedicato soprattutto all’ambito paesaggistico, già molto essenziale e privo di una prospettiva, di un particolare punto di vista.

Sono queste delle opere che richiamano il significato della parola fotografia, segno, scrittura di luce, che in questo caso è una radiazione elettromagnetica e non una fonte di luce qualsiasi. Lupi ha dato vita a un’operazione concettuale.

La fotografia può essere realizzata anche stando chiusi nel proprio studio. Per andare lontano non si deve per forza uscire con la macchina fotografica al collo. In un momento di eccessiva produzione di immagini vien voglia di cancellare più che di aggiungere dell’altro.

Questo suo lavoro può essere letto in tre fasi, con tre momenti successivi. La prima è quella di poter ricreare in studio un paesaggio. Durante la seconda l’artista cerca di dare forma alla luce, dando vita a figure geometrizzanti. Nella terza c’è un’ulteriore evoluzione: l’artista stampa una carta bianca una volta o due volte e interviene per eliminare gli strati di colore e per formare un’immagine. Il suo è un tentativo, riuscito, di materializzazione di quanto apparentemente non lo è, che ha luogo all’interno di uno spazio definito, in cui è un’indagine di matrice linguistica e concettuale.

Di Francesco Del Conte è in mostra Skyglow, composto da 9 fotografie. È un lavoro che si muove su due piani. Da un lato c’è l’interesse dell’artista nei confronti di una problematica ambientale, quella dell’inquinamento luminoso. In relativamente pochi anni l’uomo è, infatti, riuscito a distruggere il suo rapporto visivo e non solo con l’universo, con le stelle, le costellazioni. Parallelamente è anche una riflessione sull’utilizzo dello strumento fotografico. Perché il lavoro abbia una valenza scientifica vanno, infatti, rispettate delle regole che coinvolgono i parametri fotografici: il tempo, l’esposizione, la pellicola, l’ottica scelta e anche le condizioni metereologiche devono essere invariate e funzionali allo scopo. Proprio come in ogni ricerca in cui si tende a tipologizzare, così i Becher e mutatis mutandis Opalka, per nove volte Del Conte ha cercato e trovato le stesse condizioni operative. Il punto di riferimento sono tre stelle Vega, Altair e Deneb fotografate a Torino, sui colli piacentini e nel deserto del Tabernas in Spagna.

Anche qui per certi versi è un annullamento dell’autorialità. L’artista si pone come una sorta di registratore della realtà attraverso la luce. È un tentativo di utilizzare la fotografia nel modo più oggettivo e analitico possibile. «Le stelle che sono al centro delle mie immagini non sono il mio soggetto, è come se quasi non ci fosse un soggetto, sono solo delle coordinate». In questo come in altri suoi lavori il soggetto è solo un pretesto di indagine per compiere un’operazione concettuale legata alla fotografia e al modo in cui questa disciplina può essere usata.

In Skyglow, tuttavia, ci pare di poter leggere anche un contesto poetico, contemplativo, per certi versi romantico, sicuramente silente. Il fulcro del lavoro è lo strumento fotografico, come nel resto della sua ricerca, si pensi in tal senso alle grandi foto con le frese meccaniche, esposte nella parte inferiore della galleria, le cui proiezioni sono state oggetto di una mostra, da me curata presso la Basilica di San Celso a Milano. Del Conte utilizza lo strumento nel modo più analitico e oggettivo possibile, annullando, appunto, quasi totalmente l’autorialità, la sua scelta in tal senso diviene una sorta di velata critica all’uso ipersoggettivo della fotografia nella società contemporanea.

«Così facendo i concetti di narrazione, composizione, spazio, che normalmente sono degli aspetti fondamentali del fare fotografico, vengono meno perché queste fotografie potrebbero essere messe in orizzontale, diagonale, verticale, non c’è un ordine, non c’è una logica estetica».

È un grande compasso nero l’installazione di Ludovico Bomben, collocata nella parte superiore della galleria, che si pone in relazione con una pala bianca sagomata, un evidente richiamo formale alla storia dell’arte antica. Al piano inferiore è un’altra pala, che si pone in relazione con le altre opere.

Bomben è affascinato dagli strumenti stessi, così è capitato con il compasso a tre gambe, che veniva utilizzato nella nautica o nella scultura antica. «All’interno di quell’oggetto ci sono una serie di informazioni che ritrovavo in tutto il mio lavoro di ricerca. L’ idea della precisione, dell’attrezzo che si usa per calcolare la sezione aurea, del disegno geometrico, perfetto, pulito». Il compasso è eloquente, in esso è l’idea del viaggio: esso è stato usato per calcolare le rotte, per le mappe stellari. È un oggetto che trova in se stesso il suo significato ontologico.

Quasi tutte le opere che Ludovico Bomben realizza sono veri e propri attrezzi, che lui stesso costruisce per modulare, a sua detta, alcuni moti della sua anima.

Le pale in mostra sono bianche. In una il rilievo è sottolineato da un bordo d’oro, è una sorta di rilettura in chiave contemporanea dell’oggetto sacro per eccellenza della pittura antica occidentale. È un oggetto silente in cui l’artista indaga il concetto di limite, anche nell’accezione sacra del termine. È come se la materia volesse mostrare che al suo interno c’è una preziosità da custodire. L’esterno diviene una sorta di gabbia, come nella filosofia neoplatonica, l’anima, il vero, sono custodite e avvinte dalla materia.

L’idea è quella che l’opera nella sua essenza abbia l’esigenza di mostrarsi.

C’è inoltre un’accezione linguistica tutt’altro che marginale. In greco antico, bianco si dice λευκος, leukos. Bianco come purezza. La parola luce deriva dal latino lux, dalla radice indoeuropea leuk. Si può in tal senso rintracciare una radice etimologica comune. Bianco come luce e luce come bellezza con un evidente richiamo al mondo dell’abate Suger, che conosciamo attraverso i preziosi studi di Erwin Panofsky. Dunque luce in senso spirituale, che Bomben cita e trasla nelle sue pale bianche e oro.

Nell’altra opera in mostra è un parallelepipedo d’oro posto sulla pala bianca. Un’opera di grande forza in cui mi pare di intravvedere l’idea di canone proposto da Andrej Tarkovskij nel suo film sull’iconista russo in Andrej Rublev. E tutto questo ha ancora a che fare con l’idea del rapporto tra l’arte e l’attrezzo che la forgia. «Il canone è il limite dal quale si può iniziare ad essere liberi» per scolpire il tempo in una continua ricerca di verità.

In tutti i lavori di Federico Lissoni non esiste l’idea di progetto specifico, esiste, al contrario, un modus operandi che è uguale per tutte le sue opere, che si sviluppano in fieri, tenendo conto anche dell’errore, che più che tale, potrebbe essere definito una fase del processo operativo. «L’opera è il risultato di una serie di azioni, di errori, di circostanze, di cose che penso e che faccio, che poi arrivano a una fine, un momento che decido io stesso». L’opera di carta grezza, che poi viene applicata su una tela, è oggetto di passaggi continui, di azioni più o meno violente, di strappi, di incollaggi di elementi diversi.

Il quadro è uno spazio di lavoro in cui Lissoni suddivide i diversi momenti spaziali.

Se in un primo momento l’artista era interessato a dare vita a un equilibrio, a un’armonia, ora è più affascinato da una dimensione squilibrata tra le diverse parti dell’opera, situazione che potrebbe essere comparata a una particolare dimensione esistenziale, in cui viene a crearsi una sorta di ictus, che infrange gli equilibri.

Lo sguardo curioso dell’artista è sempre andato a esaminare il suo circostante, ai muri delle case ridipinti per coprire le scritte, ai cartelloni pubblicitari, al non finito, alle piccole o grandi lacune. È affascinato dalle cancellature che diventano loro stesse segno. I suoi sono spazi silenti, fatti di pause, di attese di quanto deve ancora venire.

In una delle opere in mostra del 2016-2017 è presente l’immagine di un capitello. In quel periodo l’artista utilizzava parecchie immagini di elementi architettonici classici in una sorta di ciclicità della storia, che diviene memoria di se stessa, in cui lo spazio dell’arte è anche spazio dell’esistenza.

30

giugno 2022

When space becomes a place for action and thought

Dal 30 giugno al 23 settembre 2022

arte contemporanea

Location

10 A.M. ART

Milano, Corso San Gottardo, 5

Milano, Corso San Gottardo, 5

Orario di apertura

Dal Martedì al Venerdì dalle 10.00 - 12.30 e 14.30 - 18.00.

Altri giorni solo su appuntamento

Vernissage

30 Giugno 2022, ore 17.00

Sito web

Autore

Curatore

Autore testo critico

Progetto grafico

Trasporti