-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

Disfuzioni della materia e cortocircuiti di senso: la ricerca di Letizia Calori

Arte contemporanea

Negli spazi de Il Perimetro dell’Arte, a Bologna, è visitabile fino al 10 giugno 2022 la mostra “Hard Work” di Letizia Calori, a cura di Markstudio. Abbiamo raggiunto l’artista bolognese, classe 1986, per farci dire di più.

L’idea di fare delle mostre all’interno di uno spazio commerciale “Il perimetro dell’arte” con il progetto Marktstudio è nata dall’artista Giuseppe di Mattia. Si è poi sviluppata sotto la direzione artistica di Enrico Camprini e Chiara Spaggiari, in collaborazione con Angelica Bertoli e Alessia Sebastiani. Questa proposta mi ricorda le esperienze di mostre nel negozio di libri e in quello di mobili ad opera di Martin Kippenberger e Albert Oehlen negli anni ’80. Questa operazione porta evidentemente lo stigma di De Mattia. Tu come ti ci ritrovi all’interno di questo cortocircuito di senso?

«Per me ha molto senso il cortocircuito di senso. Kippenberger è stato il professore del mio professore (Tobias Rehberger) e questo tipo di pratiche mi appartengono o comunque mi sono affini. I miei lavori precedenti e come duo Calori & Maillard hanno visto spesso operazioni simili (la gestione di una mensa come luogo di mostre e residenze; una mostra all’interno di uno storico negozio di design in disuso, una performance che coinvolgeva un cantiere di lavori in corso, etc). In generale l’arte presentata in luoghi non adibiti è per me fonte di una stratificazione di significati maggiore, di aperture a possibilità nuove».

L’oggetto d’arte in un contesto commerciale, diventa prodotto, feticcio, oggetto in vendita tra gli altri.

«In generale si. In questo caso però “Il perimetro dell’arte”, in cui è stato presentato l’intervento Hard Work non è solo un contesto commerciale, è anche un laboratorio artigianale e io ho voluto interagire principalmente e con questo aspetto, quello del mestiere artigianale in relazione ad una tradizione scultorea e mascolina, creando una serie di sculture de-mascolinizzate. Oltre al fatto che nel laboratorio di Perimetro dell’arte tre donne incredibili e bravissime fanno un mestiere artigianale fino a poco tempo fa ad esclusiva di soli uomini».

L’oggetto artistico fa riferimento all’oggetto materiale, alla sua appartenenza all’antropologia e alla storia del manufatto, quindi anche al mondo dell’artigianato che viene riassorbito nel contesto dell’arte attraverso un depotenziamento e una defunzionalizzazione dell’oggetto. Il senso si rovescia, ma con un’attenzione alla storia della sua origine, alla storia del suo uso e del suo innesto nel ciclo della vita materiale. Vorresti parlarmi di questo aspetto per me affascinante?

«Ho lavorato sugli attrezzi come simbolo di mascolinità ed efficienza. Mi ha sempre fatto riflettere che i primi manufatti archeologici fossero strumenti e armi, e che le origini dei manufatti coincidano con questi oggetti, che sono legati ad una storia ed un immaginario di dominanza maschile. In questo caso lo strumento diventa l’oggetto d’arte, perdendo nella sua replica molle sia la funzionalità che la mascolinità».

Mi hanno anche molto colpito le tinte pastello degli oggetti, con l’aspetto traslucido dei colori dato dalla gomma siliconica con cui sono ricavati i calchi di martelli, seghe, chiavi inglesi, cacciavite. Oggetti rigidi e forti propri di un lavoro di solito deputato alla figura maschile, ma anche al tempo libero dell’uomo, del suo bricolage. C’è una riflessione ironica sul genere?

«La serie di oggetti presentati in Hard work sono stati portati ad essere una serie di non-oggetti, oggetti non funzionali attraverso il colore e la morbidezza del materiale. La riflessione sul genere s’innesta dal momento che vi è uno stereotipo, di funzionalità di efficienza, di rigidità, di forza legato all’universo maschile, che si riflette negli oggetti, resi in questo caso morbidi, soffici, incapaci di svolgere la loro funzione e per questo quasi ridicoli nella loro flaccidità».

Negli ultimi anni c’è stata una rivalutazione del Surrealismo, questa nuova linea critica è stata dettata dalla Biennale di Venezia del 2013 curata da Massimiliano Gioni e viene ripresa anche dall’attuale Biennale di Venezia curata da Cecilia Alemani. Ti inserirei in questa genealogia, come ti ci ritrovi?

«Molto bene, grazie del complimento. Forse hai ragione, mi sono turbatamente innamorata di Max Ernest a 9 anni trovando un catalogo a casa dei miei genitori».

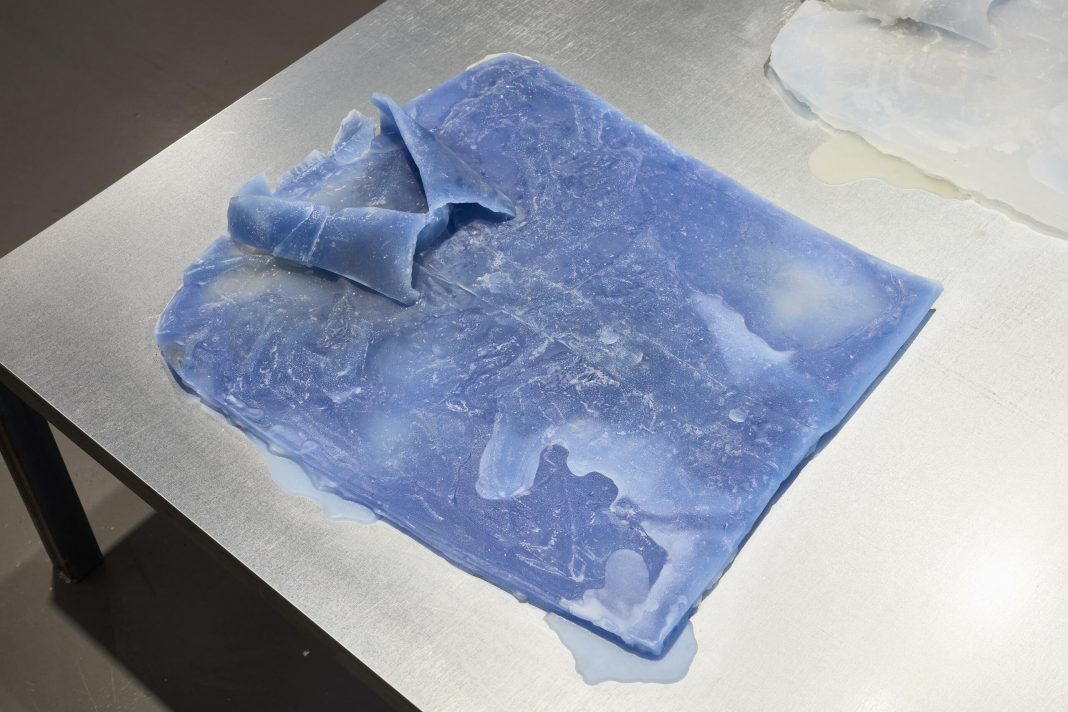

Accanto agli utensili disfunzionali, si trova anche la camicia ripiegata di tuo padre, che poi hai utilizzato anche tu, fatta in cera e di colore azzurro, altro colore chiaro ed evocativo. Qui il personale e l’autobiografico prendono il sopravvento e l’oggetto si iscrive all’interno di una storia affettiva che fa da contraltare agli altri oggetti. Mi vorresti parlare del rapporto tra gli uni e gli altri?

«Il lavoro P. è una serie di sculture in cera risultanti dal calco di una camicia che indossava mio padre per lavorare, e come questa tutti gli oggetti presentati sono in qualche modo autobiografici e legati alle figure maschili della mia vita. Sia gli utensili che la camicia sono oggetti che ho ereditato da mio padre o da mio nonno, sono oggetti legati al loro lavoro e sono oggetti che io uso in studio, quando realizzo le mie sculture: sono quindi anche io vittima dello stereotipo, in quanto indosso la figura maschile e mi “travesto” da scultore macho. Con questa serie di lavori ho cercato di disfare questa figura, sciogliendola o renderla grottesca».

La camicia ripiegata diventa un oggetto da esposizione come in un negozio di abbigliamento, il rapporto con il mercato ritorna.

«L’allestimento a vetrina allude al display commerciale, aspetto presente nel progetto curatoriale di Marktstudio. Ad un primo sguardo il lavoro così presentato si inserisce nel gioco di ambiguità tra mostra – luogo di lavoro – spazio commerciale, distruggendo però immediatamente ogni aspettativa essendo una serie di camice in procinto di sciogliersi».

La camicia infine, come succede nelle opere di Urs Fischer, ha degli stoppini e quindi si può consumare, sparire, come la vita e come il tempo. È molto poetico questo aspetto, me ne puoi parlare?

«Ho voluto lasciare aperta la possibilità di distruzione del lavoro a chi lo possiede.

La cera è un materiale ambivalente per quanto riguarda la durevolezza: è potenzialmente eterna (se si pensa a certe sculture di Medardo Rosso) e allo stesso tempo è effimera, fragile e immateriale. Questo aspetto anti-scultoreo, anti-marmoreo e anti-eterno mi interessa sia nell’arte che nei ruoli sociali.

La scelta di fare un calco in cera deriva anche dalla simbologia da sempre legata alla candela nella storia dell’arte ad esempio nei dipinti fiamminghi in cui spesso una candela accesa era simbolo di caducità della vita».

Il testo critico della mostra sottolinea la relazione del corpo con l’oggetto materiale, visto come suo prolungamento e costante all’interno di un sistema di rapporti che implicano soggettività al lavoro oppure all’interno di un sistema di affetti, che sono i due poli all’interno del quale si muove la mostra. Queste relazioni sono l’ossatura di un sistema simbolico che esplicita suddivisioni di ruoli, gerarchie di potere, relazionalità erotiche e di genere. La mostra quindi nella sua essenziale presentazione in realtà mette in moto una stratificata relazione di senso e di sensi, su cui vorrei tu mi facessi una riflessione finale.

«Le soggettività e le pratiche d’azione – e d’esperienza in generale – si definiscono in base al senso e all’uso attraverso cui ci relazioniamo agli oggetti, anche nel lavoro manuale e nel mio lavoro d’artista, come abbiamo già detto. E spesso tali pratiche e modalità di azione e relazione all’interno di questo sistema di affetti, non solo con gli oggetti ma anche con le altre persone, vengono dall’apprendimento di una tradizione che in un qualche modo induce ruoli e gerarchie di genere. Risemantizzare queste pratiche attraverso il mio lavoro, riflettendo sugli oggetti e sulla loro materialità, vuole dire per me cercare di assumere uno sguardo critico, che mi permetta di uscire da questo sistema di definizione delle soggettività, per ritrovare modi personali d’azione e ed esperienza».