Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

17

luglio 2015

Mona che distorce gli oggetti e la vita

altrecittà

Il Centre Pompidou racconta la storia di Mona Hatoum. Un percorso complesso che restituisce immagini perturbanti, con un piede ben saldo nel quotidiano

Un volto femminile in primo piano: mani come tentacoli, dita come stringhe e il viso che, sotto la pressione, si deforma in smorfie che opprimono e offendono le labbra. Ma la voce non si arrende e sillaba: So much I want to say… So much I want to say… So much I want to say …

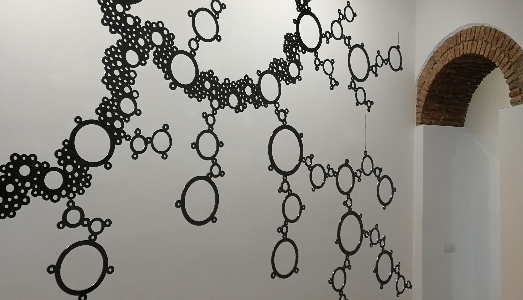

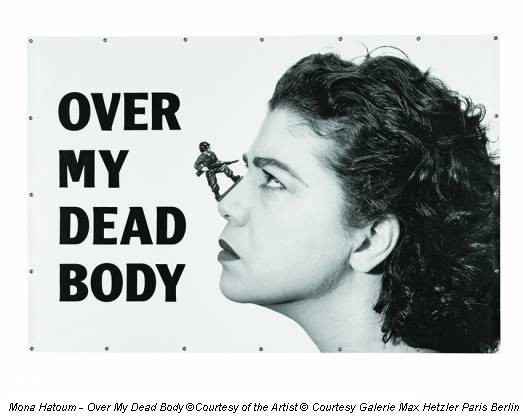

Il video (So much I want to say, 1983) apre la grande mostra monografica che il Centre Pompidou dedica a Mona Hatoum (fino al 28 settembre), ormai da vent’anni tra le più influenti artiste del panorama contemporaneo. Tante le opere esposte che ripercorrono il suo cammino dal 1977 fino ad oggi tra video, performance, disegni, sculture, installazioni. Il sesto piano dell’edificio accoglie tutto in un’atmosfera che apparentemente allenta la tensione a cui l’artista costringe l’oggetto e/o il soggetto della sua ricerca. L’occhio è libero di girovagare nelle grandi sale, di posarsi sulle gabbie d’acciaio, di rimbalzare sulle cartografie ed addirittura di sconfinare oltre le barriere di vetro dell’edificio, ed arrivare fino a Montmartre per poi ricadere sulla rigida forma di un coltello che traspira sotto il peso della carta. Ed è qui, quando si è prossimi ad afferrare con un sol colpo d’occhio l’opera singola, che sinistri “attori” di una scena circoscritta e carica di pathos prendono vita. E il luogo esterno diviene interno, scompare il museo ed inizia il viaggio nella psiche di uomini e donne del nostro tempo, compresi e compressi nel corpo come nell’anima dai ritmi e le abitudini della quotidianità, di cui Mona Hatoum rivela l’altra faccia, quella grottesca e dissimulata, subdola e fascinosa, nascosta e silenziosa.

I francesi usano una parola per descrivere questo processo: détournement, ovvero un atto di deviazione/dirottamento. E così Grater Divide (2002) è una grattugia ingrandita fino a raggiungere le dimensioni di un paravento, mentre Daybed (2008) è un pela legumi che fuoriuscito dalla misura diventa un letto a dir poco confortevole e doloroso. Gli oggetti sono perturbanti e surreali, si offrono nudi alla vista, ma senza nessuno che li possa far funzionare, rimangono isolati, ancora più estraniati dallo spazio (“inutile”) che li circonda, come in Home (1999) dove una serie di utensili da cucina è poggiata su di un tavolo e separata dal pubblico da una barriera di fili di ferro.

La poetica di Mona Hatoum è dolce e violenta, viscerale e sanguigna, sottile e discreta, nasce e si nutre del suo essere donna, non solo nella rappresentazione del domestico, ma anche nell’immaginario che rivela le pulsioni contrastanti del femminino, come in Silence (1994) e Incommunicado (1993): due culle, la prima realizzata in tubi in vetro, trasparente e luminosa è quasi invisibile nel suo innocente biancore, la seconda invece in acciaio, fredda e grigia, è insidiosa, foriera di cattivi presagi. Ed ancora, è fragile il mondo di Mona Hatoum, quando usa resti del sé: unghie e soprattutto capelli come fossero fili, intrecciati o raccolti in gomitoli secondo l’ordine del tempo (Recollection, 1995 e Keffieh, 1993-199); ed è solido, piuttosto, quando affronta quelli che oggi chiameremo i “dispositivi del controllo”, e nascono opere come Quarters (1996), Cube (2006) o Light Sentence (1992): gabbie come prigioni, abitacoli grigi, stretti, asettici, vuoti, angoscianti con cui il corpo individuale e sociale è costretto a confrontarsi. Ed in mostra anche Corps étranger, oggi più attuale che mai anche se è il risultato di una serie di performance iniziate negli anni Ottanta e incentrate sul concetto di sorveglianza: l’installazione del 1994 è costituita da un’immagine video circolare proiettata a terra all’interno di una cabina della stessa forma; una camera endoscopica ispeziona tutti gli orifizi del corpo, un occhio clinico infrange ogni forma di intimità e pudore e spia tessuti gelatinosi, vischiosi, ripugnanti, eppur siamo noi, dentro di noi.

Ma non finisce qui, l’artista entra nel merito delle tensioni geopolitiche degli ultimi trent’anni, e con lo sguardo cosmopolita e multiforme che contraddistingue il suo percorso (ricordiamo la nascita a Beirut da genitori palestinesi, il trasferimento a Londra e le residenze a Berlino) riunifica i frammenti del suo universo in cartografie realizzate con panetti di sapone (Present Tense, 1996/2011), filo (Bukhara – red and white, 2008), perle di vetro (Map, 2014) o carta (3-D Cities, 2008-2010). Si leggono come un racconto autobiografico le opere di Mona Hatoum, ma come più volte ha sottolineato lei stessa, anche intervistata dalla curatrice della mostra Christine Van Assche, nonostante le indiscutibili contiguità, pensarle ed interpretarle solo in stretta connessione alle sue origini e la sua vita è limitante: «Elude le sottigliezze formali e l’esperienza completa che possono offrire […]. Il mio lavoro utilizza la geometria, l’astrazione e il linguaggio formale dell’arte». Cosi parla una tra le voci più profonde, calde e delicatamente inquietanti dei nostri giorni.

Serena Carbone

.jpg)

![Mona Hatoum - Light Sentence © Centre Pompidou, MusÇe National d'Art Moderne, AM 2009-56 ©Photo Centre Pompidou MNAM-CCI Dist RMN-GP [Philippe Migeat]](https://www.exibart.com/foto/96505(1).jpg)