-

-

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

-

Afro, Burri, Capogrossi, dalla figurazione all’astrazione: la mostra a Perugia

Arte contemporanea

di redazione

L’abbiccì dell’arte del secondo Novecento italiano, vale a dire, i temi fondamentali, i concetti, i soggetti indispensabile da seguire, per riuscire a indagare il passaggio cruciale dalla figurazione all’astrazione. Afro Burri Capogrossi. Alfabeto senza parole è titolo della mostra in apertura il 18 aprile a Palazzo della Penna – Centro per le Arti Contemporanee di Perugia, che mette a confronto il percorso di tre protagonisti dell’Informale italiano: Afro Basaldella, Alberto Burri e Giuseppe Capogrossi. A cura di Luca Pietro Nicoletti e Moira Chiavarini, l’esposizione sarà visitabile fino al 6 luglio 2025 e, attraverso più di cento opere, metterà in evidenza come ciascuno di questi autori abbia sviluppato una propria individualità formale di respiro internazionale, rielaborando le tendenze estetiche, culturali e sociali del periodo.

ABC, Afro, Burri, Capogrossi: i profili biografici

Afro Basaldella nacque nel 1912 a Udine, in una famiglia di artisti; i suoi fratelli Dino e Mirko erano anch’essi pittori. Dopo aver studiato a Firenze e Venezia, esordì nel 1928 esponendo insieme ai fratelli. Negli anni ’30, Afro si avvicinò alla Scuola Romana, collaborando con artisti come Alberto Burri e Lucio Fontana. Nel 1950 si trasferì a New York, dove collaborò con la Catherine Viviano Gallery, passando da una pittura neocubista a una astratta, caratterizzata da una libertà gestuale intensa e da un uso espressivo e lirico del colore. Morì a Zurigo nel 1976.

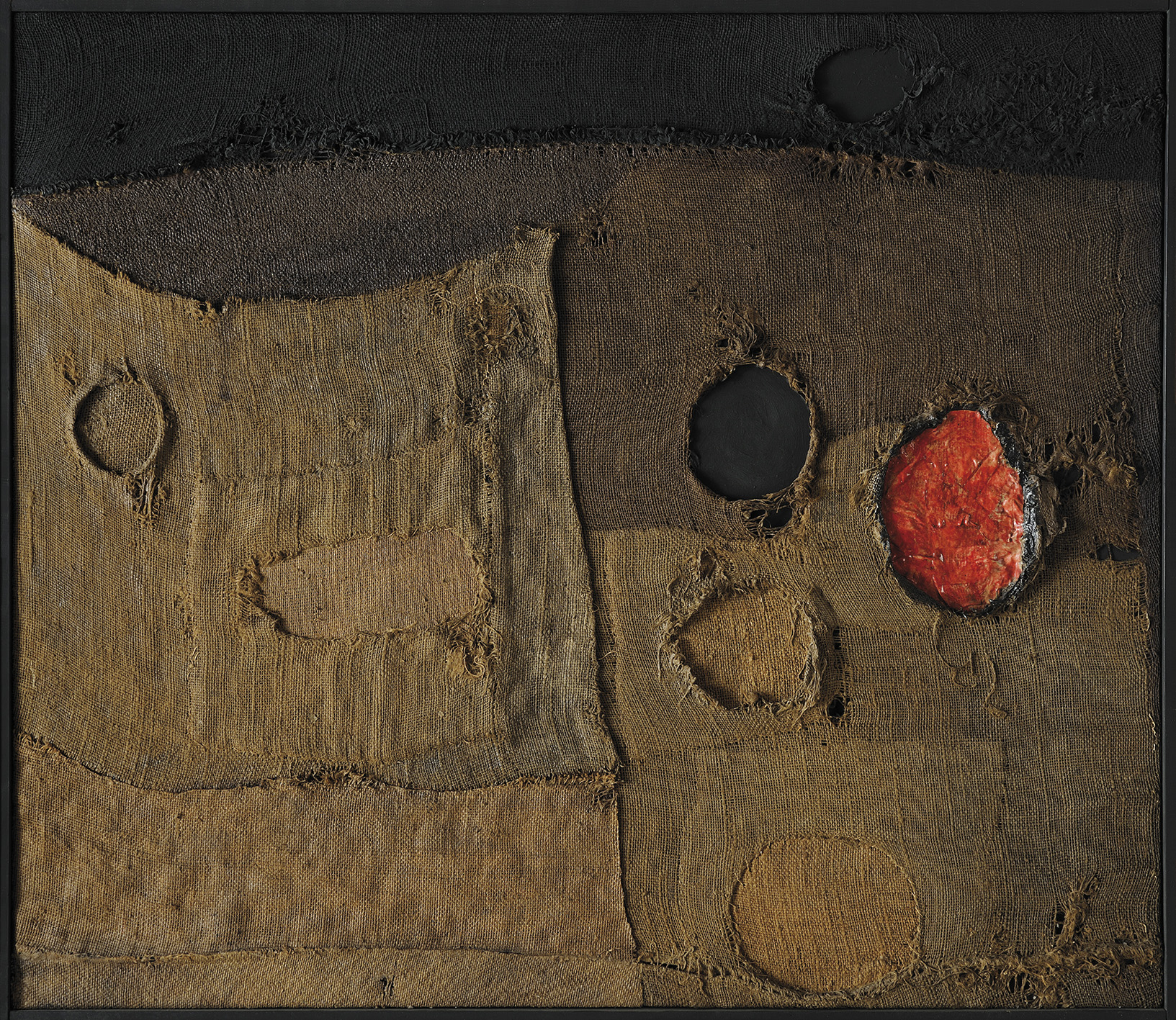

Nato a Città di Castello, in Umbria, nel 1915,Alberto Burri si laureò in medicina nel 1940 e fu inviato come medico in Libia durante la Seconda Guerra Mondiale. Catturato dagli Alleati nel 1943, fu internato in un campo di prigionia in Texas, dove iniziò a dipingere. Dopo la guerra, si stabilì a Roma, dedicandosi completamente all’arte. Tra il 1947e il 1948, Burri abbandonò la figurazione per concentrarsi su opere astratte, utilizzando materiali non convenzionali come legno, ferro, sacchi di juta e plastica, sviluppando un nuovo alfabeto astratto basato sulla materia. Morì a Nizza nel 1995.

Giuseppe Capogrossi è il più anziano di questa triade: nacque infatti nel 1900 a Roma, da una famiglia nobile. Laureatosi in giurisprudenza, decise di dedicarsi alla pittura, frequentando la Scuola di Nudo di Felice Carena tra il 1923 e il 1924. Tra il 1927 e il 1933 soggiornò ripetutamente a Parigi, elaborando una pittura figurativa e tonale ispirata a fonti classiche italiane. Negli anni ’50, Capogrossi sviluppò un linguaggio astratto distintivo, caratterizzato dalla modulazione di un “segno” di elementare semplicità in infinite combinazioni, che divenne la sua cifra stilistica. Morì a Roma nel 1972.

Roma, città della sperimentazione artistica

Oltre una concomitanza cronologica delle rispettive conversioni a un linguaggio di segno e materia, ad accomunare Afro, Burri e Capogrossi fu la loro presenza attiva a Roma, punto di snodo fondamentale per quelle indagini che li porteranno ad approfondire i modelli francesi e americani. Con il coordinamento scientifico di Alessandro Sarteanesi, prodotta e organizzata dal Comune di Perugia e Magonza, con la partecipazione della Fondazione Archivio Afro, Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, Fondazione Archivio Capogrossi, la mostra riunirà opere provenienti da istituzioni quali la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, l’Accademia di Belle Arti di Perugia, le Fondazioni e gli Archivi degli artisti, oltre che da collezioni private.

La mostra intende anche approfondire, attraverso materiali d’archivio – alcuni inediti –, riviste, cataloghi dell’epoca, libri d’artista, l’interesse che critici, poeti e letterati ebbero nei confronti dei tre artisti. Esemplari sono i casi di Emilio Villa, Leonardo Sinisgalli e Cesare Brandi.

Accompagna l’iniziativa un catalogo Magonza – a cura di Luca Pietro Nicoletti e Alessandro Sarteanesi – che presenta, un saggio di Luca Pietro Nicoletti, una conversazione tra Moira Chiavarini, Tommaso Mozzati e Marcello Barison, due testi di approfondimento di Andrea Cortellessa e Francesca Romana Morelli, e tre schede sugli artisti di Francesco Donola, Mattia Farinola, Gaia Simonetto.