-

-

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

-

Anna Paparatti, l’anello mancante della Pop Art italiana (I parte)

Arte contemporanea

di Raja El Fani

Che festa e che schiaffo quando viene riscoperto un artista, soprattutto quand’è ancora vivo e che può ancora raccontarsi. La storia della riabilitazione di Anna Paparatti come artista è iniziata adesso dopo una mostra collettiva alla Galleria Eddart a Maggio 2021 voluta dalla sua fondatrice Elena Del Drago, storica dell’Arte e moglie di un amico della figlia Fabiana Sargentini che sta anche girando un documentario su di lei. La mostra è stata curata da Alessio de Navasques. Questa è oggi la task force di Anna Paparatti, ottantacinque anni, storica compagna di Fabio Sargentini nel ventennio in cui nacque la sua galleria d’avanguardia a Roma, L’Attico, che ha lanciato artisti da Pascali e Kounellis a Ontani. All’epoca, dice Anna, non c’erano gelosie, non erano ancora arrivati i carrierismi. Forse, più che altro, erano un tabù. Sarà dura per gli storici capire dove inizia e dove finisce con precisione il contributo di ognuno in quella generazione mossa da un ideale unitario. Ma la storia di Anna Paparatti dimostra che non è impossibile, e che qualcosa viene fuori sempre, si consolino gli artisti che non sono riconosciuti.

Proprio in questa mostra, a Roma, scopre i quadri di Anna Paparatti Maria Grazia Chiuri, la direttrice artistica di Dior a cui l’arte italiana deve tanto. E così, contro ogni aspettativa e in tutt’altro contesto, è in una sfilata Dior che come la scarpetta di Cenerentola l’arte di Anna Paparatti riemerge intatta e con la forza prorompente di qualcosa che pretende il suo posto nella Storia. Cosa esattamente? Ho voluto cominciare ad indagare con l’artista. La incontro nella sua casa-studio sul lungotevere piena di ricordi e di quadri mai esposti. Sulla fronte, al posto del terzo occhio dice, ha tatuati cinque puntini blu come le donne berbere che avrà visto in uno dei suoi viaggi in Nord Africa prima di approdare in India e sposarne la cultura. Dalla Pop Art romana, la sua ricerca artistica che nutre poi di approfonditi studi sul buddhismo prenderà una svolta ancora tutta da collegare al panorama artistico italiano.

Come va con la stesura del tuo secondo libro?

Quasi finito, si chiama IndiAnna, Journal d’Orient. Lo avevo scritto tutto a mano, me lo sta trascrivendo al computer Edoardo [figlio della gallerista Elena del Drago]. Dopo dovrò farlo vedere ad un editore, approfitterò della mia maggiore visibilità.

Come vivi questa improvvisa visibilità dopo la tua recente collaborazione con Dior?

Non lo so, alla mia età non ci faccio niente. Vivo in una specie di bolla cosmica. C’è una dicotomia tra me che sto sempre a casa e cammino difficilmente e quello che mi succede intorno dopo Dior. I quadri esposti a Maggio alla mostra [alla galleria Eddart] per anni erano stati appesi qui, nell’ingresso di casa, e adesso sono tutti venduti. Prima ero molto attaccata ai miei quadri, forse perché non avevo ancora un riconoscimento pubblico. Adesso mi fa piacere che vadano in giro. È avvenuto senza che io lo cercassi.

Hai aspettato che accadesse da sé?

Tutto quello che è successo, è successo perché è successo. Non mi piace e non sono capace di far sì che accada, ci sono tanti artisti invece che pagano pure le gallerie per fare delle mostre.

Insomma eri riservata, non ti piaceva metterti in avanti, mentre, per fare il nome di un’altra artista attiva a Roma in quegli anni, Giosetta Fioroni era riconosciuta.

Ecco, la conoscevo ma io ero esattamente l’opposto. Certo aveva dedicato tutta la vita alla pittura, non ha voluto figli etc., ma lei era mondana, era amica di tutti, anche dei giornalisti, era con uno scrittore [Goffredo Parise] per anni e ancor prima era stata con un altro scrittore, Germano Lombardi. Nel suo lavoro cercava di acchiappare le tendenze. C’era un artista che si chiama Umberto Bignardi che forse è stato il primo a fare questo tipo di quadri con le sagome argentate, secondo me lei ha preso molto da lui. Comunque tutto quello che lei faceva veniva glorificato, enfatizzato.

La tua vita è intricata con l’arte di tutta un’epoca: come hai evitato il successo pur essendo senza dubbio una protagonista della cultura italiana?

Ho sempre detto (pensando ai grandi attori), che il successo è qualcosa che si sconta, ci vuole una enorme coscienza di te stesso sennò sei fregato. A me non interessava il successo, non so nemmeno cosa vuol dire. Non ho voluto fare carriera. Il mio lavoro era particolare, originale, dipingevo, facevo la mia ricerca di pittura, di letteratura e di teatro. Ho anche recitato con il Living Theatre.

In che consisteva la tua collaborazione con il Living Theatre?

Non se ne può parlare in questi termini, non c’era nessun protagonismo. Era la ricerca più avanzata del teatro del Novecento, era teatro di altissimo livello, era pazzesco. È stata un’avventura, stupenda. Ma tutto ciò era molto serio, Julian Beck era contro la Guerra, era per l’uguaglianza fra i popoli, nella troupe c’erano attori ebrei, neri, in tutto una trentina di persone. Con lui era regista anche la moglie Judith Malina. La cosa più bella che ho fatto con loro era Mysteries and Smaller Pieces. C’è un documentario, Living and Glorious di Alfredo Leonardi, in cui figuro. Mi ricordo una scena in cui Julian Beck era seduto a loto (usava molto lo yoga nel suo teatro, uno yoga teatralizzato) con una candela davanti e che diceva una sua poesia, lanciando messaggi pacifisti come “Stop the war”, “Ban the bomb”. All’epoca proclamarsi pacifista non era banale, per niente.

Quindi quelli del Living Theatre si rifacevano molto al Buddhismo e alla cultura indiana. Conoscevi già l’India quando eri con la troupe del Living Theatre nel 1965?

Ancora no, però è vero, qualcosa hanno portato con loro dall’America, perché questa cultura dell’India era arrivata prima in America.

A Roma non c’erano ancora gli Hippies?

No, io ero la prima, ma ero pur sempre una signorina, una hippie intellettuale. Era già una mia tendenza, per cui con il Living mi sono ritrovata. Facevamo l’“Om” collettivo anche in scena, non ricordo se nel finale o in una scena iniziale.

Finita l’esperienza con il Living Theatre, hai fatto il tuo primo viaggio in India?

Non subito dopo, ne è passato di tempo prima. Sono stata prima in Tunisia.

Quindi in qualche modo la Tunisia è stato il tuo primo contatto con l’“Oriente”. Hai trovato un po’ d’Oriente lì?

Sì, tantissimo. Ci sono andata prima da sola, mio fratello che faceva l’agronomo era stato chiamato a lavorare a La Marsa [in periferia di Tunisi] e io ero andata a trovarlo. Lì ho comprato una gellaba celeste, un bellissimo burnus bianco di lana di cammello e altre piccole cose. Poi ci sono tornata con Fabio mentre ero incinta di Fabiana. Dopo siamo stati in Persia passando da Atene e Istanbul. Ma prima, Maria Pioppi, che era stata la mia unica amica del cuore, era fuggita da Teheran dov’era stata due anni con un iraniano, ed era tornata a Roma con un baule pieno di foulard persiani bellissimi, delle spezie e qualche gioiello etnico di cui ero appassionata. E allora le avevo chiesto: perché non li indossiamo? Usando noi stesse in qualche modo come performer. Ma vestita così io mi sentivo me stessa. Così anche dopo ho continuato a vestirmi con sari, gioielli comprati nei viaggi e foulard in testa.

E finalmente, dopo questa premessa, conosci l’India e te ne innamori.

Sono stata undici volte in India, due volte anche da sola. È un grande amore che dura fino adesso ma è un’India tutta mia, personale. Sicuramente antica e sognata.

Dove andavi in India esattamente?

Soprattutto a Jaipur, ma anche Dehli, Bombay, Madras, Benares, Agra… Dappertutto, quasi.

Lì ti sentivi a casa?

Sì, ci tornavamo almeno una volta all’anno, per me ogni volta era una boccata d’aria. Mi vestivo da Indiana, non ero una turista, era chiaro che fossi un’artista, una persona che amava l’India. Simone Carella del Beat ‘72, da chi abbiamo fatto spettacoli teatrali sperimentali per cinque anni con Fabio dal 1979, diceva di me: “Anna, quand’è a Roma, si sente in esilio”.

E cosa portavi con te a Roma da questi viaggi in India?

Ho scritto poesie, un quadernetto pubblicato nel 1974. Ho sempre un po’ scritto insieme alla pittura. Con Fabio abbiamo comprato anche dei quadri in India, poi ci sono stati i musicisti che lui ha invitato a Roma nel quadro della programmazione India-America ideato da Fabio in cui per un periodo ha fatto un giorno un concerto indiano, un altro giorno una performance, alternando.

Più che viaggi erano veri e propri sopraluoghi.

Sì, ci interessava creare eventi, non facevamo turismo.

Immagino siate stati anche ringraziati dall’ambasciata indiana.

Sì, siamo stati spesso invitati all’ambasciata a Roma, e loro venivano quando organizzavamo i concerti con i musicisti indiani. Perfino i figli del re – deposto – dell’Afganistan sono venuti ai concerti, e ricordo che in uno dei nostri viaggi ci hanno aiutato con i bagagli.

Insomma siete stati dei veri ambasciatori culturali della cultura indiana.

Sì, abbiamo anche fatto delle mostre di arte tantrica, vedi qui appesi ci sono questi quadri indiani del 700. Quadri così, in Italia, puoi vederne solo nei musei di arte orientale. Ne ho visti di simili sia al Musée Guimet di Parigi che al Metropolitan di New York.

Vorresti donarli al museo di arte orientale di Roma?

Ma no! Conosco il direttore Massimiliano Polichetti, è un amico, sa che ho questi quadri, ma sono la mia realtà. Per ora io sono ancora qua, magari ancora per poco non si sa, poi quando morirò chissà, forse, non lo so.

Com’è cambiato il tuo lavoro con l’India? Chiamiamolo il tuo secondo periodo.

Non lo devo spiegare io, si può vedere dalla successione del mio lavoro negli anni.

Possiamo dire che hai usato il Buddhismo come pratica artistica invece che come religione. Ti piace?

Sì, non mi dispiace. Resto una pittrice, non sono una Buddhista praticante. Sono una pittrice affascinata dal Buddhismo.

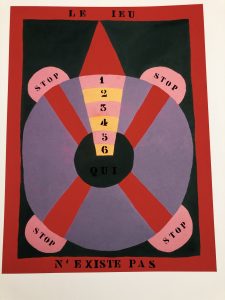

Dovreste citare il nome della mostra dedicata ad Anna Paparatti “Il Grande Gioco” e il suo curatore, vista che ne parlate nell’articolo.

cara Anna, sono un avatar, di un ‘fantasma del passato’, oppure chiamiamola una ‘vecchia conoscenza’; su facebook ce n’e una dozzina con questo nome ma, se ti andasse di investire qualche attimo del tuo ‘precioustaim’, la mia photo profilo forse potrebbe riattivare qualche passata immagine della mia identita`…. se cio`avvenisse potresti fare un altro piccolo investimento emoziotemporale andando ad un breve ‘comunicato’ che ho postato il 20 aprile del 2022….

mi farebbe molto piacere poterti incontrare nella mia prossima breve incursione a Roma, che potrebbe avvenire intorno alla meta` di luglio…. ti cercherei via la tua ‘gens Fabia’, uno dei due….che ho visto dopo l’ultimo opening all’Attico dei primi d maggio…. nel frattempo la mia memoriapensiero ti augura delle ottime giornate intorno al settimo plenilunio dell’anno che stiamo vivendo. ale` (uso uozzapp per ragioni economiche, al numero 0030-6948850815, che e` sempre aperto 24/7)