-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

Chi ha costruito cosa? E per chi? Intervista a Monica Bonvicini

Arte contemporanea

Monica Bonvicini, artista italiana di fama internazionale con sede a Berlino, ha inaugurato il primo settembre la sua ultima mostra personale alla Galleria Krinzinger. “StageCage” mostra l’anima eterogenea dell’artista attraverso un insieme di pratiche che hanno segnato la sua carriera e contribuito a renderla celebre. Il tema portante questa volta è la casa, con cui Bonvicini continua a riflettere sulle tematiche che le stanno più a cuore: architettura, femminismo, spazio pubblico e privato.

Com’è nato il titolo di questa mostra?

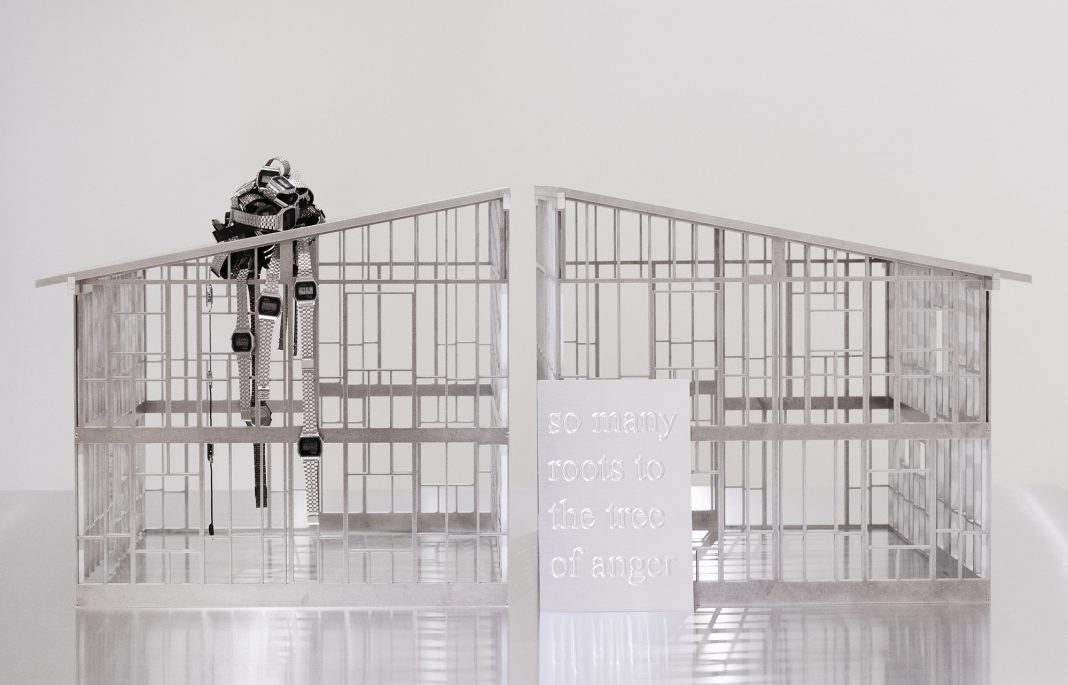

«StageCage è ispirato a un’esposizione che si è tenuta alla Columbia University qualche anno fa, intitolata “Stage Craft, Modern and Photography”. Era una mostra di architettura basata sulla filosofia del teorico Kenneth Thompson e gli Studies of Tectonic Culture. La teoria sostanzialmente si basa sul mettere insieme elementi fissi per comporre un sistema unitario impossibile da distruggere. Mi è interessato perché spesso il dilemma di molti architetti riguarda la presentazione dell’architettura in sé. È un lavoro d’arte? È l’elaborazione di un modello? Per questa mostra ho costruito due sculture in alluminio che, alla fine, sono proprio dei modelli architettonici di villette bifamiliari italiane. Sono la continuazione di un lavoro cominciato due anni fa con As Walls Keep Shifting (2019) in cui ho costruito metà della villetta in scala 1:1. Uno dei due presenti in questa mostra, Stage Cage Belted, è composto di due pezzi della villetta tagliati alla maniera di Gordon Matta Clark, sovrapposti uno sull’altro e tenuti insieme da cinture. Essendo posizionati su un piano specchiante si riflettono creando un senso di continuità e distorsione che abbraccia anche lo spazio in gesso bianco della Galleria Krinzinger».

La serie fotografica Italian Homes (2019) è un riferimento a questi modelli scultorei?

«Assolutamente sì, ripropongono tridimensionalmente delle villette costruite agli inizi degli anni Settanta in Lombardia. Sono sorte velocemente e sono tutte uguali a livello di planimetria. Dopo cinquant’anni sono cambiati gli inquilini e anche le facciate delle case; nessuno vuole più essere uguale a un altro. È un lavoro complesso che continuerà nel 2022 al Kunsthaus di Graz, al Kunst Museum Winterhur e probabilmente al Bauhaus di Dessau».

L’architettura è un punto cardine nella tua poetica. Nello specifico, quando hai iniziato a lavorare sulla tematica della casa?

«Non c’è stato un momento preciso, era già presente in lavori precedenti. Ciò che mi interessa della casa, nonché dell’architettura, è il suo legame con l’identità, la memoria e la storia, sia scritta che orale, ma anche una storia femminista. Cioè: chi ha costruito cosa e per chi?».

C’è una collezione di Casio Vintage in questi lavori. Qual è il rapporto del tempo con la casa?

«Questo nodo di orologi sul tetto della casa sembra quasi un parassita. Sono repliche di Casio molto in voga negli anni Novanta. Ognuno di loro è funzionante e ha un allarme che suona in determinati orari, come per scandire la ritualità della giornata della tipica famiglia italiana. È uno stereotipo che quasi non esiste più poiché le famiglie sono molto cambiate rispetto ad allora. Eppure la forma della casa, in se stessa, è sempre quella. Inoltre il tempo influisce molto sulla memoria; più ne passa, più uno reinventa se stesso».

Parlando dei materiali che utilizzi: acciaio, alluminio e specchi spesso costituiscono la spina dorsale del tuo lavoro. Qual è il rapporto che hai con questi elementi?

«Ho iniziato a lavorare in maniera tridimensionale lavorando su temi propri dell’architettura. Per questo mi sembrava logico utilizzare elementi materici costitutivi dell’architettura stessa. All’inizio ho lavorato tanto con cartongesso, subito dopo con mattoni. Ho sviluppato un rapporto stretto con il vetro e con il metallo. Questi materiali dicono tanto su che cosa significhi costruire. Inoltre, se si vuole raccontare una storia bisogna comprendere quali parole – o materiali – utilizzare».

A livello concettuale, consideri che gli specchi siano portatori di verità o illusione? O entrambe?

«Mi interessano gli specchi per il concetto di vanità, che si lega molto al concetto di identità. Che questa sia vera o fittizia, alla fine il riflesso ha sempre a che fare con la rivendicazione di un desiderio di apparire».

Catene e cinture sono ricorrenti nelle tue opere: come mai?

«È tanti anni che lavoro con le catene, fanno parte del mio vocabolario artistico per produrre disegni, sculture e installazioni. Uso quasi sempre catene di origine industriale che appartengono, come gli altri materiali, al mondo del costruito. Le trovo dense di simboli e significati, sia dal punto di vista storico che architettonico. Le cinture, invece, sono oggetti di uso comune che abbiamo quasi tutti. Sono ereditate dal mondo militare e richiamano una certa mascolinità e un’idea di disciplina. Entrambe portano con sé dei simbolismi con cui è facile instaurare una relazione».

In che modo lo spazio pubblico e lo spazio privato si incontrano nella tua opera?

«Lo spazio pubblico è molto cambiato negli ultimi anni, anche grazie all’avvento dei social media. Agli inizi degli anni Duemila in lavori come Don’t Miss a Sec’ (2004) cercavo di portare il privato e l’intimo dentro lo spazio pubblico. Ora la gente dimentica di essere per strada quando posa per un selfie come se fosse a casa propria. Lo spazio pubblico è fondamentale, così come lo è la responsabilità di ogni artista che ci lavora».

Per questa mostra hai adottato il titolo di una canzone di Aretha Franklin per un lavoro, e so che ne hai adottati alcuni di altri musicisti nel passato. Qual è il ruolo della musica nelle tue opere?

«È un elemento che ho utilizzato spesso. Nel 2011 alla Biennale di Venezia avevo creato un’installazione di grandi dimensioni composta di scale e lì avevo inserito un pezzo di Mina dal sapore quasi nostalgico. Lavoro moltissimo con il linguaggio verbale e la musica mi interessa in quanto poesia che si aggrappa alla memoria evocando emozioni, addirittura odori; la trovo quasi cinematografica poiché avvolgente sotto tutti i punti di vista».

Come vivi il tuo rapporto con l’Italia?

«Essendo il paese dove sono nata chiaramente ci sono molto legata. Mi piacerebbe riavvicinarmici perché ho vissuto più all’estero che lì. È un paese ricco, pieno di persone laboriose e di possibilità».

Com’è cambiata la tua vita dopo il Leone d’Oro a Venezia?

«È stato una grande sorpresa e un successo, era un periodo dove lavoravo e viaggiavo tanto, non avevo il tempo di pensare. Credo che il Leone d’Oro del ’99 a cinque artiste donne fosse un omaggio ad Harald Szeeman che quell’anno cercò di eliminare – con scarsi risultati – le rappresentazione nazionali».

Sei mai stata in America Latina? Conosci personalmente qualche collega d’oltreoceano?

«Sono stata solo in Messico mi piacerebbe tornarci. Tra gli artisti della mia generazione rispetto tantissimo Teresa Margolles, José Clemente Orozco, Damián Ortega, Pedro Reyes, Minerva Cuevas, che è anche un’amica e che da decenni porta avanti un lavoro di forte impatto sociale».

Come hai vissuto la pandemia?

«Come per altri colleghi è stato un momento di pausa e di riflessione. Ho avuto la possibilità di lavorare molto di più, fare opere nuove, disegni e video. Non ho sofferto come altri; l’isolamento per un artista è spesso già una condizione primaria».

Cosa ci puoi dire del tuo ruolo da insegnante?

«Bisognerebbe chiedere agli studenti! Forse con loro ho più pazienza del solito. Ho passato quindici anni all’Accademia di Vienna e sono molto onorata del percorso che ho potuto portare avanti e dei legami che ho tessuto con alcune artiste con cui sono ancora in contatto».

Quale consiglio daresti agli artisti emergenti?

«Di non avere Instagram! (ride) Il mondo dell’arte è molto cambiato, oggi è più legato al marketing, ma le problematiche sono sempre le stesse. Bisogna trovare amici, colleghi, con cui scambiare idee e sviluppare cose nuove. I social media possono essere di grande aiuto, ma possono anche creare una bolla, come uno specchio, appunto».

Progetti futuri?

«Continuare il discorso sulle Italian Homes, costruendo e decostruendo l’idea di casa in mostre personali a Berlino e a Milano».