-

-

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

-

Dario Molinaro da Mondoromulo, a Benevento, per un menù a base di pittura

Arte contemporanea

di Vincenzo D'Argenio e Maria Venditti

Quello che segue non è un articolo, non è un’intervista e non è neppure una recensione o forse è tutte tre queste cose insieme. Premessa: mutuandone il nome, tenteremo di provare a comunicare in modo alternativo un evento artistico-culturale, una mostra, provando a riunire a un tavolo (virtuale) i protagonisti/chef e ristoratore e due spettatori/commensali “privilegiati” per un pasto le cui portate principali saranno LA Pittura, l’Arte e l’Artista.

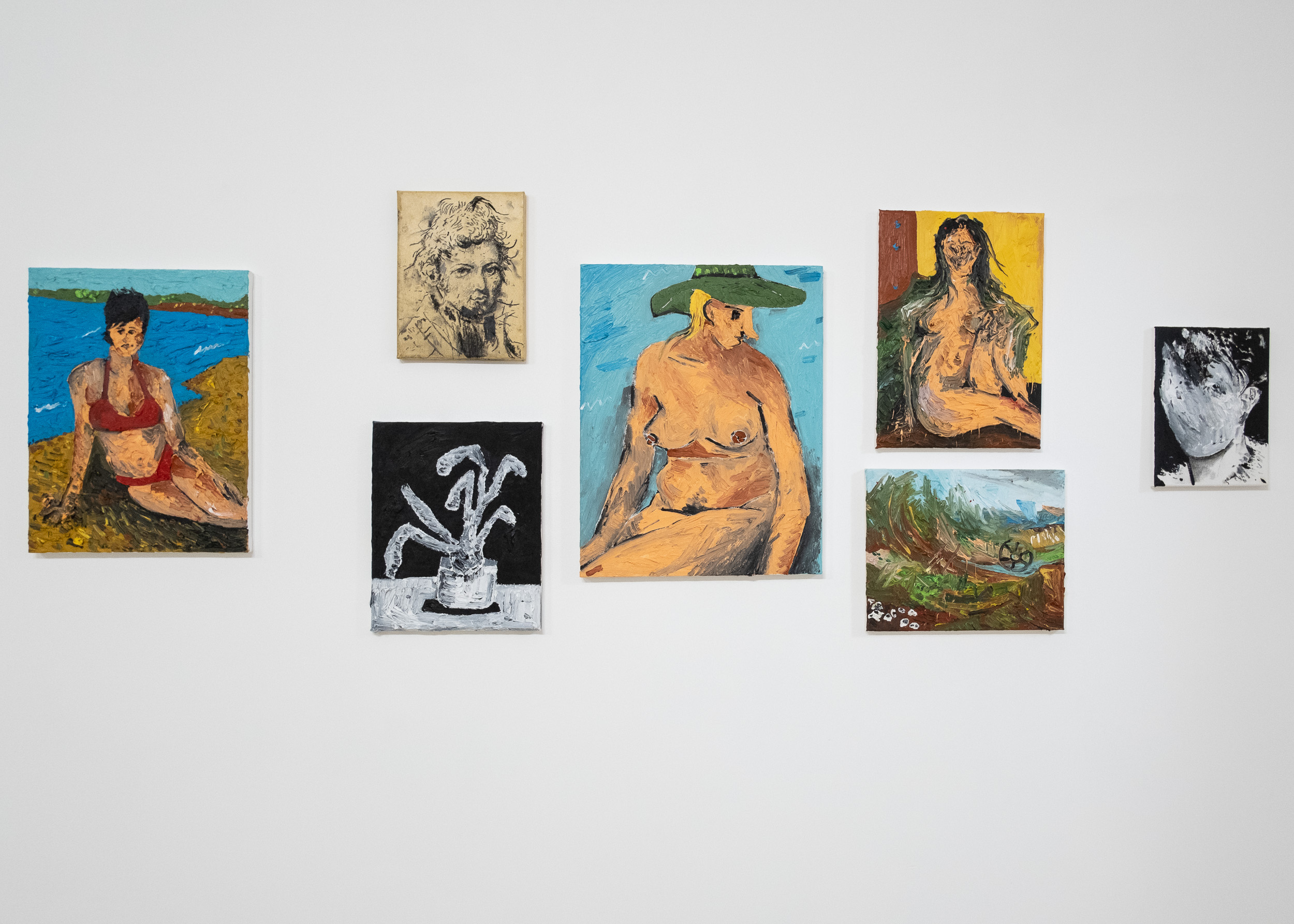

Il 26 marzo scorso, in quel di Castelvenere, paesino di poco più di 2mila anime nel beneventano, non a caso denominata “Città del Vino”, ha aperto la personale di Dario Molinaro (Foggia, 1985) presso la Galleria Mondoromulo, spazio fortemente voluto dal fotografo e grande appassionato d’arte Flavio Romualdo Garofano. Nonostante abbia aperto solo lo scorso ottobre, Mondoromulo si pone già con una professionalità e degli obiettivi ben precisi volti ad offrire al territorio quello che, per restare nella metafora gastronomica, potremmo definire soul food. La mostra di Dario si intitola “Mangiare la Pittura” e chi vi scrive (da Bologna) ha “inviato”, su invito dell’artista stesso, una persona assai cara e sensibile al tema artistico e al contempo gastronomico, per motivi geografici più prossima al banchetto: Maria Venditti, sociologa, cyborg e attivista, non necessariamente in quest’ordine che sarà il mio alter-ego.

L’antipasto di Dario Coraggio pittorico (o della pittura scorretta) racchiude la filosofia del menù che andremo a degustare:

“Era un autunno caldo all’Arena del sole, nessuno ci picchiava più, tutti sbronzi e belli, con le natiche fresche camminavano per la via tante ragazzine che fumavano sigarette. L’aria profumava di panini al tonno e tutto filava liscio così. Senza capirne il perché, ci accorgemmo che da due o tre mesi (o forse di più) non stavamo dipingendo bene, anzi, molto probabilmente non stavamo proprio dipingendo. Fermarsi ad un bar e discuterne risultava estremamente da imbecilli. Ci raccontavamo storie sulle grosse capacità e traiettorie della pittura, ma erano solo chiacchere appunto, perché nelle nostre casette o nei nostri studi facevamo esattamente l’opposto. Ora, questo mio è sicuramente un esorcizzare il momento, certo, però potrebbe essere anche altro, un esercizio, un testamento. Un qualcosa che leggerete magari tra dieci anni e direte: “Eccolo qua, questa è vita vera!”. Eh sì, pensateci, altro che Sanguineti e le mille bolle blu. Raschiare l’aurora, sgraffignare l’ombra, vivere girati, dipingere i gelati. Questa sì che è vita vera. Senza falsità, finti godimenti, piccole soddisfazioni, no, no. Questa è vita vera. E se non stai dipingendo o lo stai facendo male, dillo. Perché questa è vita vera”.

Abbiamo il privilegio di sederci a questa tavola con il padrone di casa che contempla e commenta con noi i rumors in sala, sulla scarsità e la vulnerabilità di spazi – fisici e mentali, in zona e oltre – a supporto dell’arte e dei giovani artisti…

– Forse sono il meno indicato a rispondere a questa domanda essendo “nuovo” nel panorama dell’arte contemporanea. Ci tengo comunque a dare un mio contributo a questa riflessione. La questione è complessa, di sicuro manca un interesse nei confronti della giovane ricerca artistica, e questo vale ad ogni strato del sistema, dal pubblico al privato. Quest’indifferenza è la responsabile di una “crisi” culturale che lascia al caso quella che dovrebbe essere la cantera del futuro dell’arte contemporanea. Solo pochi giovani riescono a ritagliarsi uno spazio, non senza sacrifici. Gli ostacoli si presentano già nel periodo della formazione scolastica secondaria di secondo grado. Molti ragazzi arrivano nelle accademie con grosse lacune tecniche e con scarsa cultura artistica. Abbiamo sicuramente bisogno di una scuola più coraggiosa e più aperta al confronto nazionale e internazionale e non votata solo all’artigianato locale. Il confronto unito al vivere l’arte come collettività può ispirare qualcosa di veramente nuovo. Nonostante queste problematiche ci sono tanti nuovi artisti che fanno ricerca in maniera valida e interessante e non vanno lasciati soli. A tal proposito credo ci sia la necessità di luoghi di formazione extra-scolastici ed extra-universitari dove artisti affermati divengano maestri o comunque un punto di riferimento per un dialogo della giovane arte. Per le nuove gallerie, come la mia, che lavorano soprattutto con i giovani e gli emergenti, è importante avere sul territorio questo tipo di realtà off perché possono dar vita ad una nuova popolazione (non pubblico) dell’arte. E arrivo al contesto dove nasce la mia realtà: il Sannio. Quello che ho notato subito è la scarsa presenza di un popolo dell’arte contemporanea. Questo non è una bella notizia per il panorama galleristico e museale presente. A questo si aggiunge il fatto che dopo una generazione importante di artisti che è riuscita ad imporsi in un contesto internazionale si presenta un vuoto generazionale. Pochi artisti riescono ad essere costantemente presenti sulla scena artistica contemporanea. Contestualmente alla mancanza di artisti si registra un deficit anche per un’eventuale nuova generazione di collezionisti ed appassionati. Questa cosa a mio avviso è spaventosa. Qualcosa va decisamente fatto ed è per questo che ho dato vita il 31 ottobre scorso alla galleria Mondoromulo. Per creare un po’ di fiducia, per dare coraggio, per dare il mio contributo. A volte però il rischio è che anche le buone intenzioni, come il voler fare rete, finiscano involontariamente per ergere muri enormi (e questo problema comunicativo è una caratteristica del mio territorio), per questo è necessario favorire l’incontro e non l’isolamento. Noi siamo attori e siamo sullo stesso palcoscenico, abbiamo bisogno di supportarci a vicenda per strappare l’applauso finale. Non credo di essere il solo a pensare questo. Ci prenderanno per folli, ma l’arte è un atto d’amore che porta sacrifici e anche rinunce. Dobbiamo essere coraggiosi e auspicare che alla fine, citando Shakespeare, arrivi la notizia “che i comandi sono stati eseguiti e Rosencrantz e Guildenstern sono morti” e non Amleto.

Come in uno stellato a sorpresa tra una portata e l’altra lo chef Molinaro esce a salutarci e ci racconta un po’ di sé e del suo percorso nel gusto:

-Ho sempre agito da pittore, non riesco a definirmi in altro modo. Al massimo disegnatore, la parola artista mi confonde. Ho sempre pensato alla pittura con in mente questa frase: “mangiare la pittura”. Si, perché la pittura è materia, è grassa e oleosa, l’odore della trementina poi funge da contorno a tutto quello che mi frulla in testa mentre guardo una tela ancora bianca e vergine. Sono nato e cresciuto tra gli anni ’80 e ’90 nutrendomi di cartoni animati, fumetti e fiabe. Tutto questo ha generato in me una forte propensione alla ricerca di immagini e storie, curiosità che è ancora molto forte in me. Come tutti i bambini, disegnavo quello che vedevo in tv o sulle riviste, e da lì non mi sono mai più fermato, arrivando oggi a sviluppare nuovi interessi e nuove idee per produrre disegni e dipinti. Ho iniziato così ad amare la pittura e a “mangiarla”. Prendo ispirazione da molti aspetti della vita quotidiana: la mia e quella degli altri. È un processo complesso che inizia con una ricerca di immagini e foto da me scattate o trovate sul web, poi rimescolate e condite con citazioni varie che vanno dalla letteratura al cinema. Successivamente rielaboro tutto questo su carta o tela in vari modi e con vari mezzi a seconda della necessità. Ho un atteggiamento molto istintivo nei confronti del colore. Prima di iniziare un dipinto faccio molte prove, molte ore di studio sul colore e sul tratto, sul gesto. Una parte importante di questo processo è sicuramente anche quella compositiva. Una volta inquadrata la composizione, cerco di essere il più libero possibile; mi piace la materia, il colore spesso, l’odore dell’olio. Non so esattamente quanto tempo dedico a un dipinto; quando il lavoro risponde, è completato. Lavoro in una piccola casa/studio, molto bella e incasinata. Qui passo la maggior parte del mio tempo a studiare, leggere, fare ricerca e mangiare. Ho un taccuino in cui annoto esattamente tutto ciò che mi interessa, come le immagini ovviamente. Ma annoto anche storie, che poi diventano le mie storie. Uso spesso anche la fotografia per fermare un momento vissuto che può evidentemente suscitare in me un sentimento. Questo mix di ricerca mi permette poi di intervenire con la pittura o con il disegno, per poi costruire la struttura compositiva dell’opera finale. Mi è stato sempre detto di lavorare con calma e con la massima concentrazione, pensando solo ai propri obiettivi. Lo uso come mantra. I miei insegnanti sono anche i miei compagni di avventura, amici, artisti con i loro consigli che ti aiutano a crescere e a capire cosa fare e cosa non fare. Credo che la cosa più importante sia lavorare, e il lavoro deve rispondere a tutto. La pittura deve rispondere e il pittore deve rispondere alla pittura. La pittura è un piacere. È amore. C’è qualcosa di così visceralmente ricco ed energico nel modo in cui applico la pittura che a volte penso di poter vedere le figure stesse muoversi o cambiare. Amo lo spessore e i toni ricchi, a volte integrati con una leggerezza dei materiali da disegno come pennarelli per rendere gli aspetti dipinti sempre più evidenti.

Maria Venditti intanto, che di arte ne mastica ed è certosina nella rintracciabilità dei sapori, “fa scarpetta” con stralci dei testi poetici dell’artista e suggestioni dal commento critico della mostra di Giovanna Caimmi, affinché nulla vada perduto. Al sugo della pittura, il pane della poesia.

/mi sento minacciato dalle parole più divertenti/

“Mangiare la pittura mi suonava come un monito perverso, un imperativo da rito di iniziazione: una voce da dentro che ti intimasse di sfidare l’assurdo, di portare alla bocca la materia del colore che dà forma, per vedere poi spalancarsi livelli di percezione. Mi appariva inoltre anche una maniera lasciva (finalmente!) goduriosa di titolare, e quindi presentare una propria fatica. Cos’altro puoi desiderare infondo quando fai arte se non che se ne mangi! che vada a nutrire cioè immaginario, intuizioni, simbologia e che vada a saziare quella fame di vita fatta di necessità di emozioni, stimoli, esperienze. Di significato. Affinché l’arte non resti puro esercizio di stile o mera produzione compulsiva, ornamentale, alienata è particolarmente importante, utile segni_ficarla. Rendere percepibile la materialità dell’opera. Esaltarne il gesto d’artista. Visibilizzarne il processo. Fargli assumere comportamento. E tutto ciò c’era, nella varietà delle esperienze figurative in mostra: nature morte, soggetti, disegni.

“Si tratta di impastare, non di deformare”

“Nella pittura in mostra di Dario non c’è una necessità stereotipata, vittimizzante, totalmente in linea con i dolori del Novecento ed i traumi del Duemila di trasfigurare, di deformare per esprimere dissolutezza, frammentazione come si potrebbe sospettare. Si evince invece che il suo tratto appartiene all’atto stesso, verace, di Mangiare; si mangia così, distruggendo sì la struttura (del cibo) ma sublimandola a corpo composito, bolo, impasto di sapori e nutrienti. Questo avviene in bocca, ovvero nel processo, nell’agire situato, non fuori da ciò. Fuori…

/dove poi la repressione esiste nel più ampio parcheggio mai visto prima d’ora/

Cosa può più facilmente di così rischiare di essere il fuori del gesto artistico – una galleria d’arte, l’istituzione arte, lo status da artista – se non un “più ampio parcheggio dove la repressione esiste”. Quando non si fa mangiare o non è mangiata, l’arte, come ogni dispositivo culturale, quando non è lì come sapienza delle materie prime e funzione di sopravvivenza dell’umano e crescita spirituale e intellettiva e goduria dell’esistente. Goduria…

/grande atto d’omaggio/ e quindi cercar piacere/ non è rispettoso/ è gran piacere, è solo gioia/ le senti le rondini?/

Cercare piacere, l’attenzione verso la ricerca della libido è la scoperta del fuoco; l’episodio della fiamma. La fiamma che cuoce. Riabilitare il desiderio come afflato vitale, come atto d’omaggio verso ciò che si fa e non come un misero acciuffare piacere, estirparne con fare non rispettoso. È invece il modo di tenersi in vita, di tenere in vita e di dare vita.

Mangiare |la pittura| è un atto d’amore.

Il corpo pittorico di Dario interroga sull’autenticità della propria ricerca, sulla generatività del fare arte come azione desiderante e affermativa del proprio esistere. Per non rischiare di condannarci o consegnarci allo stato di “Ostaggi” ai giorni e al sistema.

Il richiamo presente nel testo critico agli Otages di Fautrier in questo senso è emblematico. Tete di Otages, una serie di pitture con volti trasfigurati, ad indicare il segno di offesa dell’umano, con il massacro dei partigiani durante le due guerre “[…]Fautrier rifugiatosi in una clinica per malati mentali a Chatenay-Malabry, nei pressi di Parigi, ode, ogni notte, al di là del muro le fucilazioni dei tedeschi inflitte ai prigionieri francesi, i cui corpi senza vita vengono lasciati a terra. L’artista, così, spettatore, pur non vedendo direttamente la scena, non può fare a meno, nella sua impotenza, di scaricare la propria rabbia e il dolore per la mutilazione dell’uomo a cui assiste, dando vita ad una serie di opere, materia che si fa carne. “…il grumo di materia sia come carne da obitorio, sia come possibile feto…” Antonio De Lisa, “Jean Fautrier, l’artista come demiurgo”.

Un dialogo carnale con la materia che ha la sacralità di un rituale purificatore.

Come in dialogo agli Otages di Fautrier ho immaginato Lady Mangiare la pittura di Molinaro: una figura di donna, con un cielo terso alle spalle che fa da sfondo ed un volo di gabbiani. Lady Mangiare ha un volto in metamorfosi: sotto una identità-maschera da bambina c’è un volto maturo di donna, in una postura serafica ma pronta. Non sapremo con esattezza quale età/identità resterà sul suo volto, se quella dell’innocenza o quella della responsabilità. Si è lasciata sorprendere nel momento esatto dell’evoluzione, che rivela entrambe le sue anime.

Mangiare la pittura è bellissima.

Il menù è stagionale e sarà disponibile solo fino al prossimo 14 maggio, accorrete in via Sannitica 169 a Castelvenere (BN).