-

-

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

-

Cancellare: una condizione etica, estetica, esistenziale. Intervista a Emilio Isgrò

Arte contemporanea

In principio erat Verbum. Oggi siamo spesso sottoposti al peso incombente di costruzioni linguistiche inutilmente elaborate e complesse che, dopotutto, non analizzano l’esistente ma ne mascherano la sua, inevitabile, incomprensione. Un aforisma stuprato da una certa vacuità di significato che si attribuisce alla parola nel nostro presente. Forse, sarebbe meglio dire che non è la parola ad aver perso il suo senso, le sue proprietà (e anche qui, come spesso accade, compare Kant), ma è il suo uso improprio, figlio di una leggerezza dovuta alla corsa ossessiva contro il tempo, a svuotarla. Da lapidaria si trasforma in irrilevante. Un gesto pericoloso perché, d’altronde, se non ha più una ragion d’essere il pensiero, che cosa ha, oggi, senso? E che cosa determina il senso?

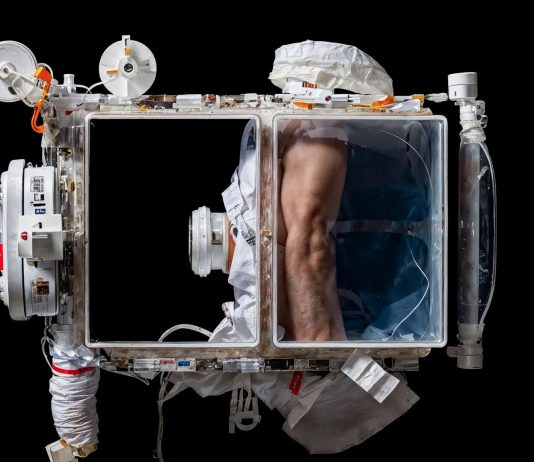

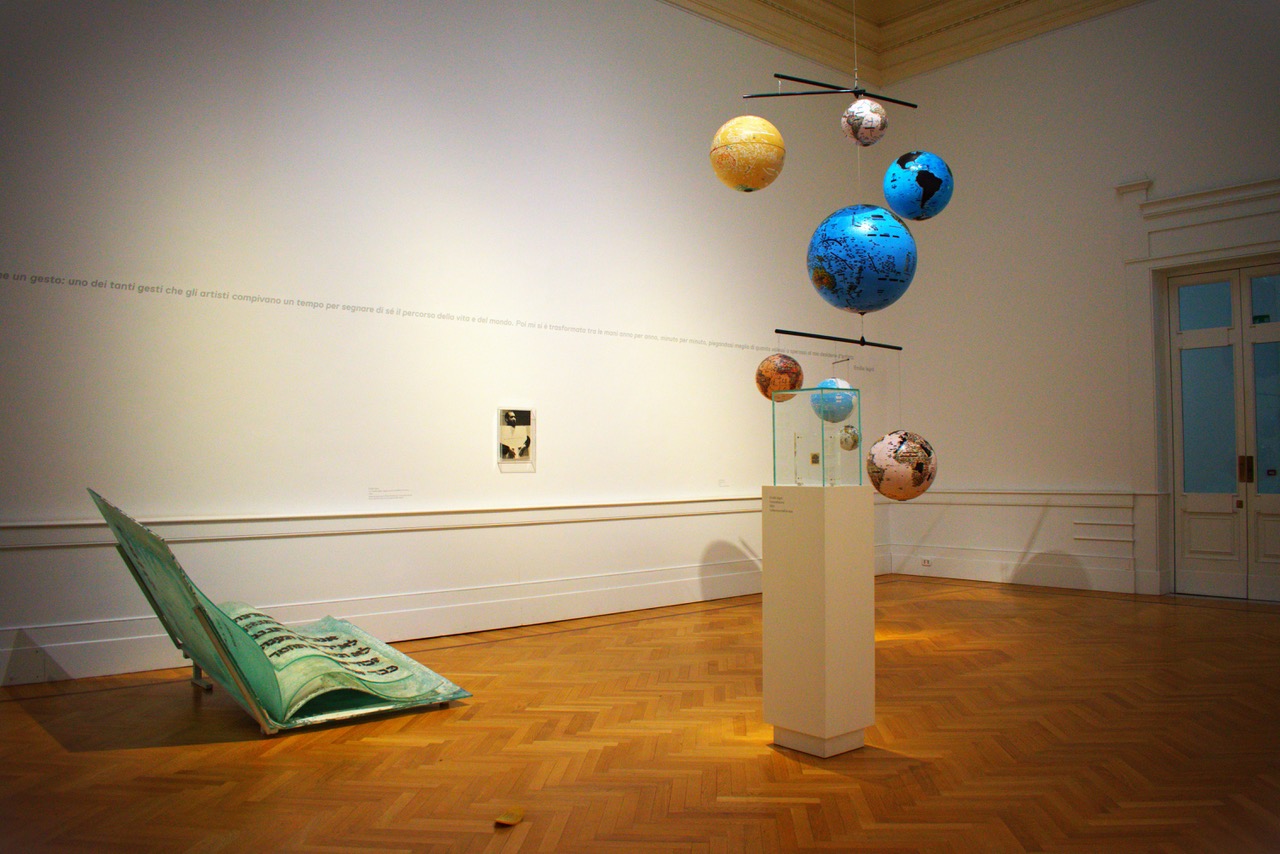

Conversare con Emilio Isgrò, maestro dell’arte concettuale prima che si chiamasse – realmente – così e nominato Artista dell’anno per il 2024 alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, riserva sorprese più o meno inaspettate. Un uomo dalla profonda conoscenza delle forme complesse del reale che appaiono semplici rappresentazioni testuali – e gestuali. E se la sala che l’istituzione gli ha dedicato, curata da Marco Bazzini, sembra presupporre questa infinita stratificazione della parola, le opere chiariscono il percorso di riflessione che l’artista percorre quotidianamente nella sua ricerca. La prima cancellatura, del 1964, è accostata a una messa in discussione del principio fondante della poetica dell’artista in Isgrò cancella Isgrò (2024): l’artista si cancella, senza censurarsi; si libera, costringendosi entro i limiti circoscritti dello spazio dell’opera.

Tuttavia, la cancellatura non è in alcun modo una limitazione. Conserva, preserva, tutela e nasconde volontariamente la parola «Per quando servirà» (nelle parole dell’artista). Non agisce come privazione della libertà, ma come catarsi collettiva: è il compito dell’arte liberare lo spettatore dalle sue precognizioni – più o meno – assurde. Fanno da eco a queste opere i più alti canoni (evidentemente nella riflessione del Canone Occidentale di Harold Bloom) della nostra storia sempre più nuova e dai risvolti sempre più inaspettati. Basterebbe, per inciso, riflettere circa il pericolo reazionario (per non utilizzare altri termini, anche se non sarebbero impropri) che oggi stiamo vivendo nel nostro Paese (e nel nostro continente). Lontano da ogni intento politico, l’artista non vuole in alcun modo educare, non è didascalico. Come Claire Bishop, Isgrò si oppone a questa “retorica della creatività” – fondata, naturalmente, su un modello consumistico e produttivo che si scontra irrimediabilmente con la necessità, per l’arte, del tempo della sua comprensione – per costruire, con la cancellatura, un nuovo alfabeto capace di risvegliare e ridare significato a quelle dimensioni ancora celate ed incomprese dell’esistente.

Bisogna essere vergini quando si osservano le opere di Emilio Isgrò, bisogna dedicare il tempo che, fondamentalmente, è il tempo del pensiero. Spesso, osservandole in un primo momento, non si riesce a comprendere il perché di queste scelte completamente arbitrarie. D’altro canto, che cosa è giusto cancellare e che cosa deve emergere? Non esiste nessuna regola scritta che determini la direzione che il nostro pensiero deve prendere. Perché, d’altronde, se così fosse, dove sarebbe la libertà? Forse, sarebbe in quello stesso stato di diritto, democratico si intende, in cui domina la censura.

Innanzitutto, una domanda piuttosto di rito. Che cosa significa, per la sua ricerca, essere l’Artista dell’anno alla Galleria Nazionale? Soprattutto, considerato il fatto che è presente un preciso public program, come le Lezioni di cancellatura.

«Oggi si chiede all’arte qualcosa di diverso rispetto a ciò che si chiedeva fino a due o tre anni fa. Si è capito che se l’arte non assume il ruolo di grande educatrice al gusto della bellezza, della libertà e così via, in un contesto globale che tende al basso, l’arte diventa inutile. Inutile e puro ornamento che arricchisce i listini di borsa ma sostanzialmente inefficace sul piano pubblico e sul piano privato. La maggioranza del pubblico non chiede all’arte quanto gli rende come valore economico, ma quanto possa rendere in termini umani ed esistenziali. Me ne accorgo personalmente; sono un artista come tanti altri, però, probabilmente, sono stato nominato Artista dell’anno alla Galleria Nazionale perché interpreto, magari inconsapevolmente, questo sentire, che ormai è un sentire comune. Il pubblico non si emoziona per il valore economico di un’opera, si emoziona per il valore aggiuntivo alla visione del mondo che l’arte porta».

Come vede l’arte del presente?

«Viviamo, da circa 60 anni, in una variazione continua della Pop Art. Molti artisti glamour, che io rispetto, sono in qualche modo una derivazione di Andy Warhol con diverse variazioni. Un po’ troppo poco se si pensa cosa riusciva a produrre non dico l’Europa, ma la Francia tra il 1908 e il 1930: proposte continue che variavano il modo di vedere il mondo e di arricchire la realtà. Quindi, inconsapevolmente, io agisco su questo fronte, perché considero l’arte l’unica forma rimasta di educazione umana, non ce ne sono altre».

A proposito di questo riferimento, voglio ripercorrere un passaggio di una sua dichiarazione nell’occasione della mostra alla Galleria Nazionale di Roma: “Capii immediatamente che una visione del mondo fondata esclusivamente sull’immagine sfolgorante e seduttiva dell’esistente – penso anche a un certo cinema hollywoodiano – avrebbe automaticamente cancellato quella parola umana sulla quale poggia la civiltà occidentale”. Prendo come esempio un poeta a me molto caro, Wystan Hugh Auden, per cui la potenza erotica della parola risiedeva nell’esistere, nell’essere immediatamente riconoscibile in quanto espressione di un oggetto. La parola, dunque, cos’è?

«La parola è il punto di partenza di tutto, anche della possibilità di vedere fisicamente il mondo attraverso gli occhi. Non è un caso che le grandi religioni monoteiste si fondino sulla parola. Il principio era il Verbo, il principio era la Parola, e Dio disse Luce e la Luce fu. Il mondo scaturisce dalla parola. Chiaramente, questa è una sublime metafora per dire che se costringiamo gli uomini al silenzio, come i pesci muti di Morgenstern, non andiamo troppo lontano. Oggi il mondo è letteralmente silenziato. Chiacchiera ma non parla. Certamente c’è la sensazione che siamo tutti un po’ smarriti e confusi, però non è da escludere che questo caos giovi a qualcuno».

Soprattutto se pensiamo all’ipertrofia informativa, a questo coacervo di bombardamenti costanti di informazioni in contrasto con l’ossatura stessa della realtà.

«Meglio avere tante notizie che non averne nessuna, ma quando le notizie non si sa da dove vengono, una vale l’altra. Si cancellano a vicenda».

La cancellatura non è, né vuole essere, didascalica. Si intende come processo di ricerca dell’ossatura fondamentale della realtà: cancellare preserva il resto, preserva (in un certo modo) il senso. La sua espressione linguistica è un metodo analitico ben preciso che si asciuga nell’ipertrofia linguistica a cui siamo sottoposti tutti i giorni. Fondamentalmente, che cos’è la cancellatura?

«La cancellatura preserva l’esistenza della parola. L’esistenza della parola come reale possibilità di parlarsi tra gli uomini. La cancellatura è nata per scoprire, coprendo, il valore dei rapporti umani fondato su una reale possibilità di comunicare. È fondata su una preservazione della parola per quando servirà. È fondata per creare, non per distruggere. Oggi ogni tanto qualcuno mi domanda qual è il mio rapporto con la cancel culture. Credo che lei abbia capito qual è. La cancellatura non è una forma censoria. La cancel culture sì. E le dirò che le censure dei paesi democratici forse sono ancora più pericolose di quelle dei paesi autoritari».

Una libertà costrittiva che è anche nella ricchezza, in un certo benessere, cui lei oppone la ricchezza fondamentale della parola.

«Vede, il problema non è della ricchezza o della povertà. Negli ultimi decenni del Novecento, abbiamo avuto il movimento che si chiamava Arte Povera. Quel movimento è stato fagocitato dai ricchi. Era inevitabile, perché le opere possono comprarle i collezionisti che hanno i mezzi per farlo, e in questo non c’è niente di male. Però noi dobbiamo tendere verso una società dove la ricchezza non debba vergognarsi di sé stessa, come la povertà non debba vergognarsi di sé stessa. Purtroppo, abbiamo stabilito una scala di valori sbagliati. C’è bisogno, se non di giustizia, di maggiore equilibrio sociale. La cancellatura è molto democratica. Qualche amico mi rimprovera anche di insegnarla. “Perché allora tu permetti – così mi dicono – che tutti possono essere artisti”. Io non insegno ad essere un artista, è chiaro che l’alfabeto è di tutti. La cancellatura è come l’alfabeto. Quindi non è che si insegna a cancellare, si insegna l’alfabeto di una nuova lingua».

Il gesto quasi ossessivo, preciso e ripetuto di proteggere la parola dalla sua inevitabile violazione, potrebbe essere interpretato come una cristallizzazione del tempo. Per chiarire, mi baso sulla riflessione di Wittgenstein: la lingua è un prodotto della società da cui deriva; è essenzialmente duttile e si modifica nel corso del tempo per adattarsi al suo uso. Attraverso questo gesto, che cosa sceglie di preservare della lingua? La sua espressione storica oppure il senso?

«Non c’è senso nella parola che non sia depositario dei valori storici della parola stessa. Se uso la parola amore, devo ben sapere che è stata usata da Dante Alighieri o da Shakespeare e persino da un pop-artista che lascia sopravvivere la parola love. La parola è depositaria anche dei valori storici. Non è un’espressione neutra. Se uso la parola amore posso capirne il significato se almeno una volta in vita mia sono stato innamorato. Se non lo sono mai stato, so di che si tratta ma non la vivo fino in fondo».

Beh, la parola è depositaria di quello che è di per sé, del suo essere complessa e profonda. Questa profondità pittorica che emerge nelle sue opere per via della profondità stessa dell’esistenza della parola.

«La parola è depositaria degli strati che porta. Quando ho incominciato a introdurre le parole nel mondo del vedere, effettivamente sembravo una bestia strana. Oggi spero di non sembrarlo più visto che si scrive un po’ dappertutto. Anche i pittori lo fanno normalmente, ormai. E credo che questo derivi, in parte, dal fatto che viene trascurata la prospettiva rinascimentale, anche per effetto dell’imporsi della fotografia. L’artista visivo ha bisogno di trovare una prospettiva verbale per ricavare quegli spessori che non ha più a disposizione, che sono spessori storici».

A proposito di pubblico…

«Devo dire che il pubblico, e l’ho visto allo spettacolo che ho fatto a Pompei, è più preparato di quanto noi crediamo. È come se si fosse auto-educato al di fuori dei musei e delle stesse scuole. E questo mi fa pensare che, dopotutto, i social abbiano un doppio aspetto, negativo e positivo, perché penso che le informazioni le attingano da lì. I discorsi di certi artisti, non essendo spinti dalle mode, si fanno largo tra il pubblico con più fatica, ma quando arrivano dove devono arrivare restano. Nella mia vita ho assecondato il pubblico».

Ovvero?

«Nel senso che gli ho dato tutto il tempo per dialogare con me e imparare a farlo perché sapevo che ci voleva tempo. Io stesso ho dovuto riflettere a lungo sul mio lavoro, su cosa volevo. E non potevo sperare che lo facesse la critica del mio tempo, che sostanzialmente non andava al di là delle teorizzazioni dell’Arte Povera o dell’Arte Concettuale. Ho una visione del mondo che a volte contrastava con i vecchi punti di vista europei. Celant cercò di coinvolgermi diverse volte nel suo discorso e io gli dissi: “Che c’entro io con l’Arte Povera? Perché uso materiali poveri?”. Su questo ci scontrammo, ma sono grato alla sua onestà intellettuale, sono grato alla sua memoria per questo».

Cancellare significa anche isolare e circoscrivere l’esistente entro dei confini ben precisi. Resta perennemente attuale, considerata l’infinita frammentazione della realtà (e dell’identità, mi permetto di aggiungere) sintomatica del sistema nel quale siamo inseriti. I limiti sembrano oggi sfuocati, i confini si erodono sotto il peso di una certa manipolazione della realtà che non porta, di per sé, a comprenderla. La parola limita il caos? E che cosa possiamo capire, oggi, attraverso questa selezione (profondamente soggettiva) operata dalla cancellatura?

«È chiaro che la cancellatura di per sé invoca una capacità di scelta da parte di chi cancella, che può appartenere anche a un lettore quando legge un libro o a uno spettatore quando vede un film o guarda un quadro. Però è anche chiaro che mancherebbe se non ci fosse un’ambiguità tra ciò che l’artista lascia vivere e ciò che scompare sotto l’inchiostro nero. Tant’è vero che nel mio lavoro io lascio sempre il dubbio che ciò che è coperto sia più importante di ciò che emerge. Il mio processo, a volte, parte dalla scelta di un canone sul quale agire (un libro famoso, ad esempio), molto spesso anche da libri anonimi, dai quali far emergere una bellezza visiva e verbale. Lei non deve dimenticare che c’è una sproporzione tra ciò che si vede e ciò che non si vede nelle cancellature. Questa sproporzione è ciò che porta a fare della cancellatura un progetto estetico e creativo accettabile. L’arte è tutta sproporzione, d’altra parte. Penso alle famose iperboli, considerate negative, che sono sproporzioni, di fatto».