-

-

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

-

Fuori Posto: alla Fondazione Imago Mundi di Treviso, una mostra sulla condizione dell’esilio

Arte contemporanea

Il grande scrittore russo Josif Brodskij, all’interno del discorso di accettazione del Premio Nobel per la letteratura nel 1987, paragonava l’esilio non a una vicenda esclusivamente politica, quanto più a una condizione etica ed estetica. L’esiliato resta orfano: perennemente alla ricerca del modo con cui riappropriarsi della propria identità; mosso da un nomadismo per cui non potrà mai abitare pienamente alcun luogo, ma solo viverci. L’esilio è una condizione poetica e trasformativa, riguarda la «Conformazione dell’occhio nello spazio» (Dall’esilio, Adelphi, 1987). In poche parole, lo sguardo dell’esiliato sarà sempre introspettivo poiché trasforma le immagini dell’esterno in proprie proiezioni poetiche, costruendo, dunque, architetture mentali in cui trovare finalmente se stesso.

Seppur in maniera differente, Out of place. Arte e storie dai campi rifugiati nel mondo cerca di ridare individualità alle storie di 162 artisti, profughi. Curata da Claudio Scorretti, Irina Ungureano e Aman Mojadidi, l’esposizione è ospitata dal 7 marzo al 30 giugno 2024 negli spazi delle Gallerie delle prigioni della Fondazione Imago Mundi di Treviso, restaurati da Tobia Scarpa. Gli artisti hanno dovuto esprimere la loro personale vicenda rispettando il formato di piccole tele di 10x12cm.

La mostra si apre con due importanti riferimenti: un estratto del testo Nel segno dell’esilio di Edward Said e una citazione di Simone Weil. Nel testo di Said, all’interno di questi luoghi di dimensioni differenti e con popolazioni eterogenee, la creatività appare come l’unica ancora di salvezza. Il passato e il presente di questi individui, che li qualifica in quanto rifugiati, non sono altro che quella dimensione accidentale che gli artisti reinterpretano in chiave esistenziale come un nuovo punto di partenza. Un nuovo paesaggio che si apre alle infinite vite possibili che questi soggetti, condannati temporaneamente ad una condizione apparentemente transitoria di costrizione, possono scegliere liberamente di costruire. Allo stesso modo, nella citazione di Weil, emerge come la necessità del radicamento in un luogo sia il loro bisogno principale.

A introdurre ciascuna sezione, riguardanti specifici campi per profughi, dei pannelli analitici in cui sono inseriti i dati reali di ciascun insediamento. Anno di fondazione, superficie totale, popolazione e densità abitativa, area di provenienza sono le coordinate topografiche e sociologiche all’interno delle quali si sviluppa la riflessione dei diversi artisti. A partire dal campo di Kutupalong, in Bangladesh, attraversando l’esodo infinito di Curdi e Yazidi in campi temporanei ed effimeri, gli insediamenti in Kenya, Uganda, Palestina e Giordania, si arriva a campi non più esistenti (come Moria, in Europa, e Songkhla, in Thailandia) e un’importante sezione sull’Afghanistan e sulla situazione degli artisti afghani dopo la ripresa del potere da parte dei talebani nel 2021.

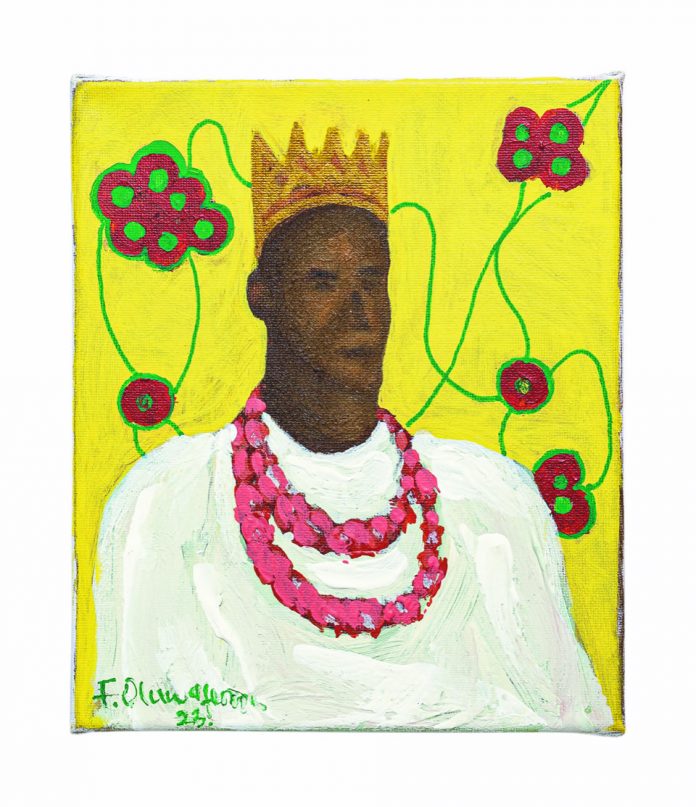

Tra le opere esposte, storie di rivincita, di dura accettazione, di una nuova redenzione e di libertà. Ad esempio, Famikinka Olunafemi, pittore nigeriano residente in Francia, che, lontano dalla sua terra d’origine, si sente un re senza trono in una terra desolata; Youssef Al-Shuwaili, artista iracheno, che risemantizza la pietà di Michelangelo inserendo tra le braccia della donna un neonato e una granata; MyLoan Dinh, vietnamita ma residente negli Stati Uniti, incornicia una foto di famiglia con i ritagli di una borsa per la spesa, spesso utilizzata dai rifugiati per trasportare i propri averi.

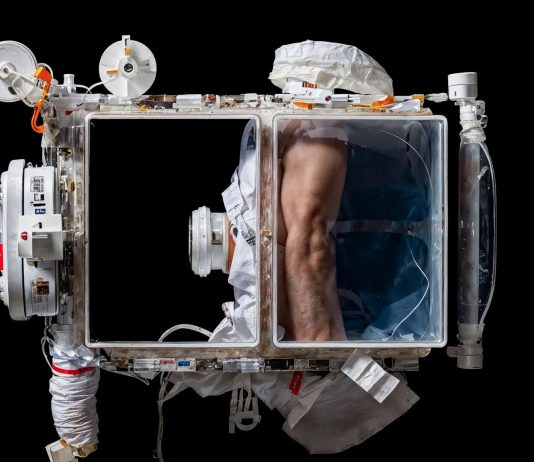

A completare il percorso, tre installazioni site-specific: Rushdi Anwar, artista curdo, inserisce frammenti incostanti di tappeti, in cui emergono vuoti ed irregolarità, difetti e distruzioni, per rimandare alla precarietà dell’esistenza e l’incertezza dei rifugiati; Laila Ajjawi, street artist palestinese, richiama i murales, dipinti nei campi per rifugiati, attraverso due tele preziose in cui la foglia d’oro si ibrida alle spinte di liberazione della donna dalle dure imposizioni islamiche; Mohamed Keita, ivoriano, ritrae delle storie di vita in una struttura duale in cui, da un lato, è presente il ritratto fotografico dei soggetti, dall’altro una loro breve biografia derivante dalle trascrizioni delle interviste di Luca Attanasio.

Uno studio profondo e meticoloso che sfocia in un viaggio espositivo che intreccia analisi, storie e luoghi. In un periodo storico in cui i dati appaiono come l’unico metro di paragone dell’importanza di un fenomeno, la scelta curatoriale ha voluto preferire le vite dei singoli individui, opponendo all’antropometria l’identità, alla quantità l’individualità e alla collettività l’intimità. Toccante, poetica e potente, l’esposizione non è in alcun modo straziante.

Emerge un’energia vitale fondamentalmente apolitica; l’immenso sforzo cognitivo, culturale ed esistenziale, di questi soggetti senza terra e senza pace nell’appropriarsi di un personale luogo in cui abitare la realtà. Le loro storie ci obbligano a vedere, a immaginare le loro vite, a visualizzare le immagini distorte dei loro ricordi. Questa antologia visiva non è altro che la rappresentazione plastica dell’identità frammentata del soggetto contemporaneo: nella crisi dei rifugiati, quanto più pregnante nella riflessione artistica contemporanea se la pensiamo in relazione alla 60ma edizione della Biennale di Venezia, non vive esclusivamente una realtà geopolitica, sociologica e antropologica, quanto più l’infinito percorso dell’essere umano alla ricerca, profonda, di sé stesso.

Questi cittadini del mondo, che si sentono clandestini senza pace e senza mondo (per citare Il cielo sopra Berlino della band piemontese Tamango), attraversano nomadi degli spazi infiniti, potendoli solo popolare. Percorrono rotte impossibili in luoghi impervi, sottoposti a condizioni insostenibili. Abitano insediamenti più o meno effimeri, se fortunati con servizi essenziali ma con rischi sanitari – e militari – che li rendono estremamente vulnerabili.

Lontano dal voler costruire una narrazione sulla loro disperazione, che sarebbe figlia di uno sguardo occidente-centrico la cui inutilità è emersa negli ultimi decenni, vorrei riprendere Il museo dell’innocenza di Orhan Pamuk. Il desiderio di Kemal (e non la sua figura), in un certo senso, può essere paragonato alla condizione dei rifugiati: un desiderio insostenibile di potersi determinare attraverso le proprie scelte nel luogo (in questo caso Istanbul) che più gli appartiene. Quegli spazi mentali che possono assumere la configurazione della casa – ben più complessa dalla semplice abitazione – in quanto quell’ambiente in cui le anime inquiete possono possedere e in cui trovare finalmente riposo.

In questo, metaforicamente, anche l’accumulazione seriale di oggetti trovati casualmente, come rigattieri, e trasformati in simboli del ricordo appare come un certo principio di determinazione del sé all’interno della realtà. Dunque, come Kemal conserva ossessivamente tutto ciò che può dare eco all’infinito amore per Füsun di cui si è dovuto privare, questa pratica di appropriazione degli oggetti può dare eco alle infinite complessità e profondità dell’identità dei rifugiati. Oggetti che possono essere il loro passato, le loro tradizioni e la loro vita precedente, il loro presente, la loro sofferenza e la loro gioia, e il loro futuro e i loro sogni. Nella loro complessità e nelle difficoltà, una forte dichiarazione: «Tutti devono saperlo: ho avuto una vita felice» (Orhan Pamuk, Il museo dell’innocenza, Einaudi, 2008).