-

-

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

-

Lucas Memmola, un’esplorazione tra sogno e ragione: l’installazione a Napoli

Arte contemporanea

Un vento che viene da dentro è il titolo dell’installazione site-specific di Lucas Memmola, ideata per il cortile dell’ex Palazzo Cutolo, in via Collegiata del Borgo Casamale, Somma Vesuviana. Inaugurata il 21 luglio 2024, l’opera è stata realizzata nell’ambito di un progetto di Tramandars, in conclusione del periodo di residenza dell’artista sul territorio, nell’ambito dell’edizione I (2023-24) dell’Art Summit – Vesuvio Contemporary Experience and Residency, in collaborazione con la Project manager Alessandra de Francesco, lo sponsor Ansaldo Trasporti, il supporto di Amici del Casamale APS e la partecipazione della cantante Chiara Di Girolamo.

«Non appena esprimiamo una cosa, per qualche strano motivo la svalutiamo. Crediamo di essere discesi nelle profondità degli abissi, e invece quando torniamo alla superficie la goccia d’acqua che brilla sulla punta delle nostre pallide dita non somiglia più al mare dal quale proviene. Crediamo di avere scoperto una grotta piena di meravigliosi tesori; e quando riemergiamo alla luce del giorno non abbiamo che pietre false e cocci di vetro; e tuttavia nelle tenebre il tesoro seguita a brillare immutato». Le parole di Maurice Maeterlinck introducono la problematica squisitamente postmoderna della “svalutazione” a cui è endemicamente soggetta la nozione di logos, per cui l’individuo sembrerebbe muoversi all’interno di un universo simbolico-linguistico, in cui non può che subire costantemente una degradazione sostanziale nel processo di messa in forma del pensiero.

Il «pensiero sfuggito» («lo volevo scrivere; scrivo soltanto che mi è sfuggito», Pascal, 1670) che caratterizza la precarietà del «soggetto linguistico» (Marcoaldi, 1994) conduce al confronto con l’indeterminatezza dell’assoluto. Qualcosa di relativamente simile, seppur in un’accezione protoromantica, si riscontra nelle riflessioni estetiche di Novalis, in cui viene tracciato il concetto di opera inteso come un agglomerato di forze spirituali che trascende la tecnica. In un certo senso, in questi esempi sussiste una radice di comune impotenza che avvolge il soggetto, che può unicamente affacciarsi sull’opera in quanto «rappresentazione dell’irrappresentabile» (Novalis, 1802).

Sono queste alcune delle costanti che si rintracciano nella ricerca di Lucas Memmola, che ruota sul perno dell’«Incomunicabilità del reale e sulla dimensione magica delle esperienze», si legge nel comunicato che accompagna il progetto. In Un vento che viene da dentro, performance e installazione si fondono in una narrazione drammaturgica suddivisibile in due atti distinti, rispecchiando la dicotomia tra il mondo esperienziale interiore e la sua mise en forme, in un’atmosfera intrisa di sacralità, solennità e mistero, che nel buio del cortile si fa “inno alla notte”, citando ancora Novalis.

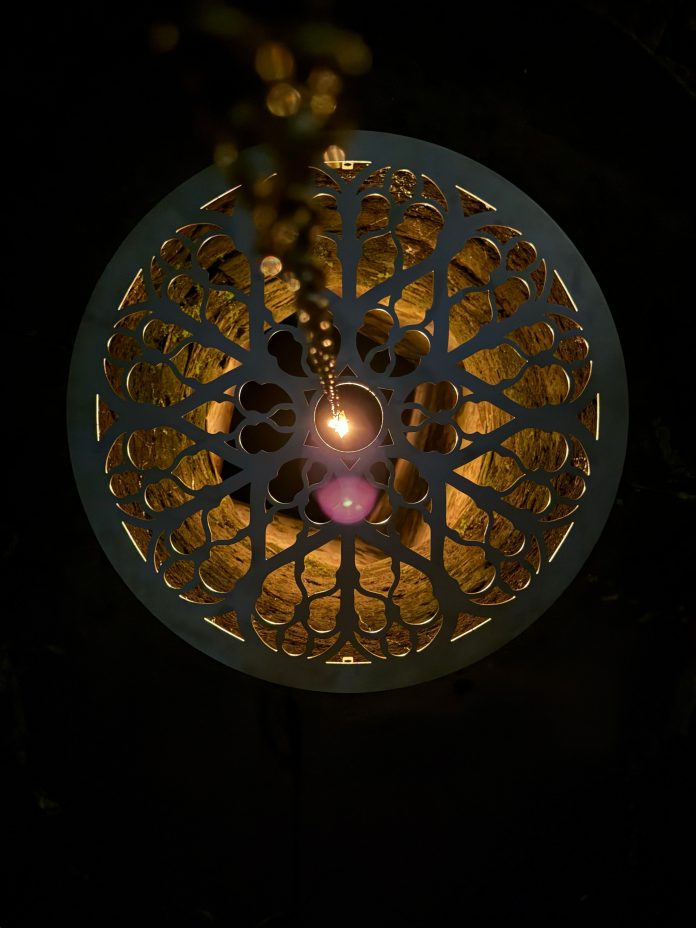

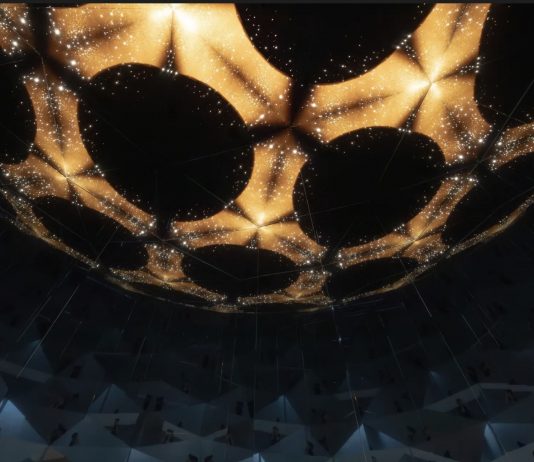

Una volta giunti sul posto, i visitatori sono attratti dal rumore insolito di un vento che soffia, proveniente da un pozzo, l’unico prop presente in questa prima parte. Una candela sospesa al suo interno è filtrata attraverso una ringhiera a forma di rosone, ispirato alla cattedrale gotica di St. Pierre de Beauvais, che al contempo ne svela e ostacola la visione. Se nella tradizione storico-architettonica questo elemento è solitamente volto a filtrare la luce divina, in questo contesto appare rovesciato nella sua funzione: non più un canale per la luce celeste, ma una griglia che filtra lo sguardo dell’uomo sull’abisso, trasformando il pozzo nel negativo di una cattedrale. In questo senso, se la ragione non riesce a sondare i territori oscuri della “notte”, l‘immaginazione (Einbidungskraft) in quanto forza (Kraft) si fa criterio per la costituzione della realtà, al pari di un «agire divino» (Vercellone, Bertinetto, Garelli, 2008). Questa dinamica rimanda al concetto di «idealismo magico» novalisiano, secondo cui l’immaginazione, al di là della dialettica tra morale ed estetica, diventa una prerogativa fondamentale al fine di «Conoscere il finalismo che lega spirito e natura»: in ultima analisi, è possibilità di «Vera conoscenza» nella sua indeterminatezza (Ibidem).

Il primo atto giunge al culmine e si conclude quando l’incomunicabilità e la sua messa in forma vengono ribadite dall’improvvisa “ninna nanna” che, sempre dal fondo del pozzo, viene cantata in francese da una voce femminile, accentuando l’atmosfera di mistero. La messinscena si fa struttura neutra e vettore comunicativo trasversale, evocando una moltitudine di suggestioni e riferimenti, stratificazioni di ricordi e tradizioni cultuali interpretabili su più livelli, il cui soggetto è una prassi liturgica dai connotati universalistici.

Successivamente, il canto si interrompe per poi riprendere con maggiore intensità: la melodia resta immutata, ma cambia la fonte da cui emana. È l’inizio del secondo atto, in cui i visitatori ripercorrono a ritroso il percorso e assistono alla risalita (metaforica) del mistero dal fondo del pozzo: in sostanza, Memmola concretizza un “ricordo dal sottosuolo”. Una dinamica alquanto analoga a quella che, ancora una volta, Novalis descriverebbe come processo di «Logaritmizzazione», ovvero la «Semplificazione di ciò che è misterioso e incomprensibile al senso comune». Il discorso devia dalla “cosa in sé” all’arte (artificio) in quanto produzione culturale: i riferimenti si fanno mediologici, icono-logici, per dirla con Maurizio Calvesi. Un balcone si illumina scenograficamente nel buio del cortile, mentre gli spettatori assistono come per uno spettacolo cinematografico; teatralità alla stato puro, la performer, una moderna Aracne la cui hybris sta nella pretesa appropriazione di uno spazio precedentemente appartenuto al divino, si offre come una possibilità di manifestazione di un assoluto storico.

Se «La vera immagine del passato passa di sfuggita [allora] solo nell’immagine, che balena una volta per tutte nell’attimo della sua conoscibilità, si lascia fissare il passato» (Benjamin, 1962). In questo senso, la costruzione bifasica che va dal primo al secondo atto sottintende l’idea che le esperienze profonde e “magiche”, sebbene difficili da esprimere completamente, possano manifestarsi in momenti inaspettati e, attraverso la lirica, rivelare frammenti di verità.

Infatti, se la storia è sostanzialmente narrazione e auto-rappresentazione della «Gente che conta» (Vattimo, 1989), la sua protagonista è qui il frutto di ciò che in essa fuoriesce dai cardini, e che nel suo oblio tesse un legame effettivo con «L’origine». È, ancora, una «Fiaba» novalisiana in quanto «Nostalgia e desiderio di un’origine perduta» che si fa «Storia di ordine superiore in cui ogni elemento particolare cela un significato universale» (Vercellone, Bertinetto, Garelli, 2008).

Memmola performativizza così un bodegón seicentesco, quasi come un tableaux vivant, che nella sua sobria austerità si carica di riferimenti e significati mai univoci. Riemergono da questa forma vuota suggestioni della grande pittura, come Le Filatrici (1657) di Velázquez in cui la mitologia si intreccia alla vita comune, creando un contrasto tra l’assoluto e il quotidiano. In una visione poetica la cui malinconia (“Wehmut” per Novalis) di questo binomio si trasforma in un sentimento di impotenza rivolto a qualcosa di cui si è pienamente consapevoli della sua incontenibilità. Uno squarcio di vita quotidiana, rappresentazione di quei «Cocci di vetro» di cui parla Maeterlinck che si caricano di accidenti e non offrono coordinate storiche definite.

Se quest’atto condensa una trasposizione spazio-temporale riconducendo l’evento quotidiano in contrapposizione al misticismo del primo atto, il soggetto è l’equivalente di una bretone che sottrae il ruolo di primadonna al Cristo giallo di Gauguin, che nell’iterazione di una prassi apparentemente insignificante (la filatura) si fa allegoria della memoria e della storia individuale contrapposta alla grande Narrazione, evocando un lirismo che riconnette l’uomo alla natura e al passato attraverso una costruzione simbolica.

È questo, tutto sommato, il divenir presente «Dell’immagine dialettica» di cui parla Walter Benjamin nelle sue Tesi di filosofia della storia. Se l’atto performativo rappresenta una memoria vivente che emerge dal buio di una dimensione atavica, come un rimosso perturbante, non intende però porsi come una celebrazione di una dimensione popolare fine a sé stessa. Piuttosto, vuole essere una riflessione che implica un modo di vedere il passato non tanto come sequenza di eventi continui, ma come un accumulo di frammenti dai contorni sbiaditi. Ed ecco che allora il “vento che viene da dentro”, scavando dall’interno si fa anche vento della storia, di quella «Tempesta che spira dal paradiso» sulle macerie che il soggetto si lascia benjaminianamente alle spalle.