Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

Quattro ore e mezza di teatro di parola, nel senso più alto del termine, possono spaventare. Ma una volta entrati nella sala del Piccolo Teatro di via Rovello, il tempo perde di significato e si viene assorbiti dalla Storia. Nel gennaio 2015 Luca Ronconi mette in scena il suo ultimo spettacolo, Lehman Trilogy, dal testo di Stefano Massini, giovane drammaturgo, classe 1975, già vincitore del Premio Tondelli nel 2005 con L’odore assordante del bianco: trentadue scene, molte delle quali dal titolo yiddish, in omaggio alla cultura ebraica della famiglia, che raccontano la nascita e la caduta di un impero economico e finanziario durato 150 anni, che ha resistito a tutto, compresa una Guerra civile, due conflitti mondiali e al crollo di Wall Street, ma non all’ingordigia dell’era moderna.

1844. Montgomery, Alabama. Harry (Massimo De Francovich) è il maggiore dei tre fratelli Lehman. Appena sbarcato da Rimpar, un piccolo paese della Baviera, apre un negozio di vestiti di cotone, l’oro dell’Alabama. Tre anni più tardi lo raggiunge Emanuel (Fabrizio Gifuni), istintivo e reattivo, che si contrappone al fratello razionale e ponderato: sono la testa e il braccio. Per bilanciarli arriva Mayer (Massimo Popolizio), la patata di famiglia.

Abbandonano il commercio di beni e materie prime e si inventano mediatori: fanno un’immensa fortuna con il cotone, pochi cent alla volta. Alla morte di Harry, partono alla conquista di New York. Dopo la guerra di secessione si lanciano sul mercato del caffè e del tabacco. Prima di raggiungere il fratello, Mayer crea la Banca dell’Alabama, finanziata dal Governo per rilanciare l’economia del Sud.

New York, con la sua frenesia e la sua vitalità, non dà spazio a sogni e sentimentalismi. I titoli delle scene, che compaiono come per magia sullo sfondo neutro, all’inizio quasi tutti in yiddish, fanno spazio all’inglese. Philip (Paolo Pierobon), figlio di Emanuel, è l’incarnazione della metropoli moderna e del passaggio al nuovo secolo, il ‘900: con la sua parlantina, prende in mano gli affari di famiglia e porta il nome dei Lehman al vertice della Borsa: le ferrovie per viaggiare, il petrolio per le industrie, il cinema per sognare.

La finanza si fa metafora con Salomon Paprinsky, l’equilibrista di Wall Street. Tutte le mattine sale sul filo e ondeggia sul nulla, senza mai cadere. Un equilibrio instabile, come la vita di chi gioca tutto alla grande roulette del “mercato”. Ma quel fatidico giovedì nero, nell’ottobre del 1929, Solomon cade e la caviglia si rompe, come cade Philip. Sono entrambi costretti a lasciare il posto ai figli.

Bobbie Lehman (Fausto Cabra) non è all’altezza del padre: sempre in competizione con lo zio, il figlio di Mayer, il democratico senatore Herbert (Roberto Zibetti), un punto di riferimento per la famiglia e la società. Bobbie ama i cavalli e l’arte. Nonostante i tremolii, traghetta la zattera verso i nuovi meccanismi di investimento, ma nella vertigine dei futures ci rimette la salute, la vita e l’intera Banca Lehman.

Tutti abbiamo nella memoria le immagini del crac che ha dato inizio alla grande crisi che stiamo attraversando. Ma questa non è una lezione di storia: come ha detto lo stesso Ronconi in un’intervista, “tutto il racconto è figlio di un funerale”.

Il testo non ha praticamente dialoghi. Ogni personaggio percorre il proprio binario, solo pochi incroci creano colloqui. Ognuno narra la sua storia, a proprio modo. Come una grande intervista simultanea, dove tutti i personaggi in scena rispondono senza ascoltare l’altro. Questa molteplicità di registri, perfettamente calibrata, dà forma a un ingranaggio dal ritmo incalzante e a tratti ironico, tenendo sempre alta l’attenzione, grazie anche alla magistrale interpretazione di un gruppo d’attori di diverse generazioni, tutti in evidente stato di grazia.

Anche la morte non è definitiva, in questa grande saga famigliare: gli antenati tornano in scena come apparizioni, premonizioni di un passato che non si può cancellare. Fantasmi che animano i sogni e ricordano che siamo tutti figli dei nostri padri. È questo a rendere onirica la Storia, con il suo eterno divenire. Qui sta la differenza tra leggere un saggio sui Lehman e assistere a questa rappresentazione.

Non c’è sipario, la scena di Marco Rossi è già interamente visibile non appena si entra in sala. Bianca, pulita ed estremamente rigorosa. Quasi algida e distaccata. Una scatola senza tempo e senza filtri, così come gli abiti degli attori: non ci sono distrazioni, tutto quello che conta è la loro parola, che incanta e ipnotizza. La messinscena si oggettiva in un eterno presente storico, perché siamo noi spettatori chiamati in causa a dare significato al passato e alle sue ripercussioni sul presente.

Giulia Alonzo

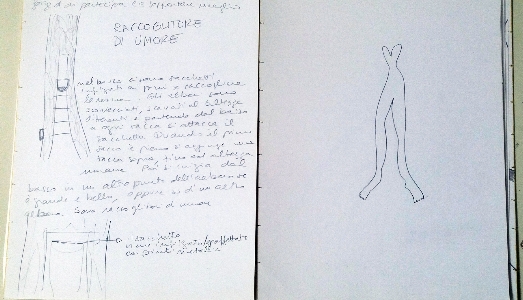

Marco_Caselli_Nirmal_Y053_0531_523x300.jpg)