Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

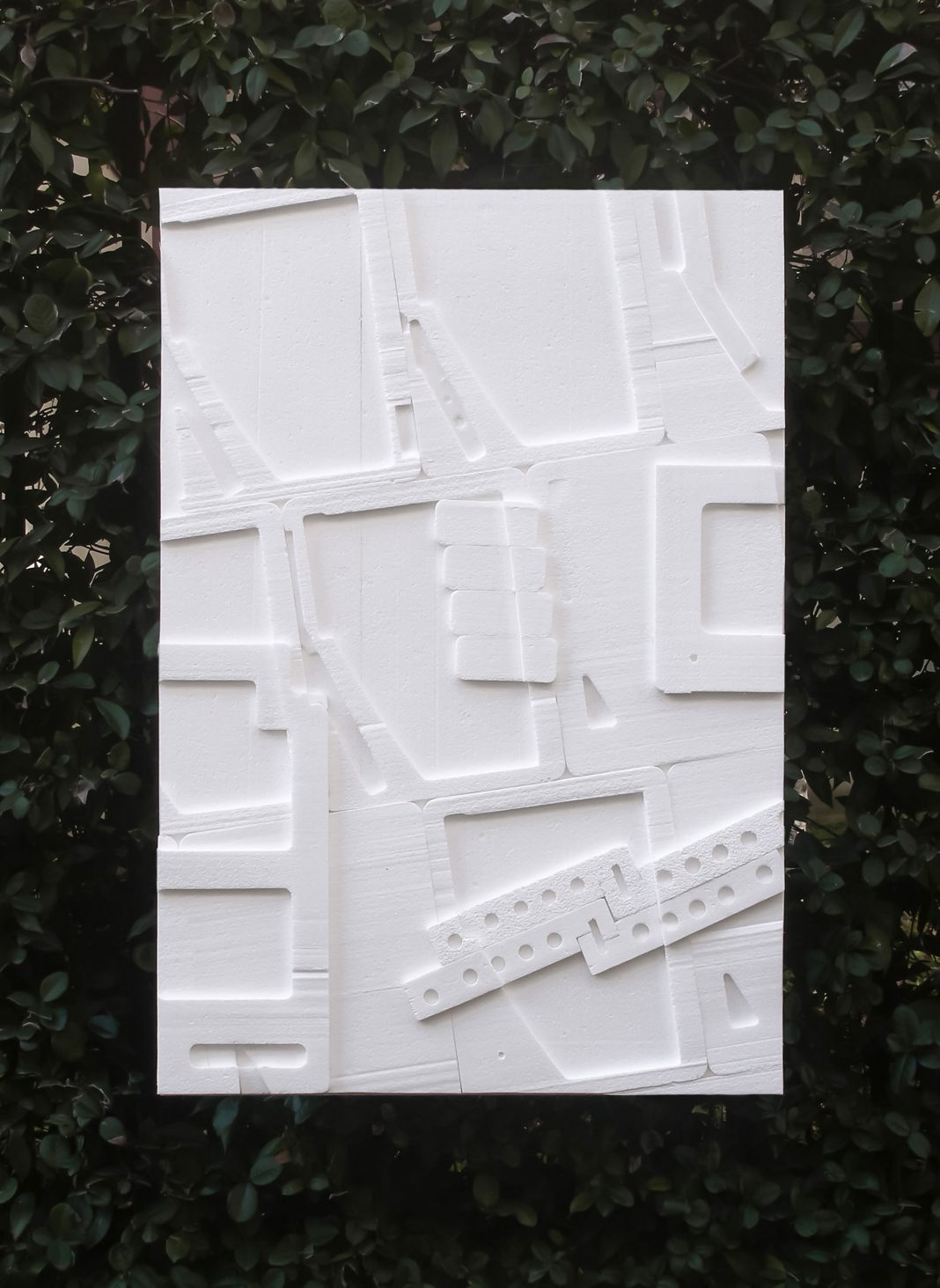

Alek O. – L’impero delle luci

La mostra, dal titolo L’impero delle luci, è la seconda personale per l’artista di origine argentina presso gli spazi di Frutta. Al centro della produzione di Alek O. troviamo “oggetti dimenticati”, ovvero materiali di riuso di diverso tipo ai quali viene conferita nuova vita e nuovo significato.

Comunicato stampa

Segnala l'evento

Victor

Che si chiamasse veramente così, Victor, che fosse uomo o donna, bimbo o centenario, che fosse una specie di dio, oppure umano e basta, dimenticato e ingobbito dal tempo come noialtri, nessuno lo sapeva.

Victor, si dice, si racconta, è lui lo Spostatore-delle-cose (Naset-Koast’t), il Raccoglitore (Bijrigiri), il Fanciullo magico (Xilumium pronj’t), il Vecchio che bussa leggero (Zan’jèe), la Bambina che fa andare e venire le nuvole (Bul’kerat).

Victor è un sogno tipico delle nostre parti, delle province di poco conto, dove i racconti nascono e muoiono con il ritmo degli uomini, e lasciano tracce sui fondi densi dei boccali di birra, gli unici registri ufficiali qui da noi, a saperli leggere. Ai nostri cuori piace raccontare e dimenticare tanto e in fretta.

Maj’nà, una di noi, ha sognato di trovarsi a casa di Victor ieri l’altro, una notte che c’era la luna a fare tutto chiaro.

Lui non era in casa, ci disse, era fuori a spostare, a raccogliere, a bussare, a tenere la luna alta e accesa com’era, per fargli luce a sufficienza.

Maj’nà prese a gironzolare, passo leggero, in quel deserto di meraviglia.

C’era un deposito infinito di cose intorno a lei, ci disse, cose sopra cose, appoggiate, disposte con ordine e disordine, con un che di familiare che non sapeva però dire. Tutto era incastrato insieme a formare un intrico di stanze senza soffitti. Nel cielo, il fanale abbagliante della luna: luce color latte, ombre color violetto.

Ad un certo punto vide, fuoriusciva appena da una pila di stoffe e camicie, un nastrino colorato; in quel momento si ricordò che l’aveva perso quel nastrino, ma sarà stato quando? dieci anni fa? quindici? Era rosso e verde, appariscente. Tirò il nastrino senza pensare, per vederlo, e sentì una specie di fragore. Tutto scricchiolò paurosamente, i muri cedevano di schianto. Cominciò a correre e correre e, con la coda lunga del suo occhio di sogno, intravide le cose che dietro lei precipitavano: l’appendiabiti buttato anni fa, il tappeto del salotto e tutta la polvere sbattuta via che ora si alzava come in una tempesta; i guanti spaiati, bianchi neri rossi verdi gialli, giravano in un gran vortice; gli orologi e i millesimi, i centesimi, i secondi perduti, le pile sostituite, le lancette girate a mano (ora legale-ora solare), i ticchettii, dal primo all’ultimo, i conti alla rovescia, gli anni vecchi, gli anni nuovi; il cellulare del 2000, con l’antennina, quello dopo, compatto, con il tetris e gli sms di lui, gelosamente conservati; i computer, i televisori, i loro imballi di polistirolo, il walkman e le cassette con le canzoni della radio; una torma di teli da mare, le conchiglie di tante spiagge, le piante del giardino, le foglie raccolte, buttate, disposte con attenzione in un libro a seccare e poi sottovetro, in un quadretto all’ingresso, accogliente; gli zerbini, uno dopo l’altro: benvenuto-welcome-rombi-strisce-pois; il lampadario di vetro, con tutte le lampadine cambiate, vibranti come grumi di stelle, calde, fredde, bianche, perfette, lo sentì scoppiare a terra in minutissimi frantumi; le chiavi di casa e il suo bacio prima di uscire; le porte aperte e chiuse milioni di volte, chiuse con dolcezza, chiuse per l’ultima volta, sbattute dal vento: i giorni che questo fischiava forte tra i serramenti e malmenava i cardini; la pioggia sui vetri, le tracce opache, le linee oblique, le lacrime; l’ombrello giallo, fucsia, a fiori, e l’ombrello nero: un funerale che c’era il temporale, tutti persi, uno dietro l’altro, tutti presenti ora, coloratissimi, volanti, ci disse; le tende e il sole che le scotta, e quell’ultima mattina di estate, tiepida, che lui se ne andò.

Correva infinitamente e infinitamente cadeva, come succede nei sogni e a furia di correre e cadere raggiunse la luna scintillante. Maj’nà si voltò e dal più bello dei balconi vide il suo pianeta là sotto, ci disse, le sue cose, dalla prima all’ultima, che continuavano a cadere e rotolare. Tutte le sue cose e tutto il suo tempo.

Era la sua vita quella, un labirinto che pareva quello di Zenji’laarj, ci disse, commossa, a noi che svolgevamo quegli ultimi boccali come rotoli di testi intoccabili. E mentre era lì sulla sua luna tonda e piana, si sentì finalmente leggera, lontana.

Si svegliò e restò un poco in bilico tra i due mondi.

Si sciacquò la faccia e si guardò allo specchio, aveva un bel pigiama azzurro, ci disse, e come vide fuoriuscire appena da un cassetto un nastrino lo sfilò: “toh, ecco dov’eri finito!”; era rosso e verde, appariscente, e se lo legò tra i capelli. Si osservò con attenzione e come per un’antica abitudine socchiuse le labbra per salutare lui, che di lato le sorrideva: “Buongiorno Victor”, disse.

Matteo Rubbi

Che si chiamasse veramente così, Victor, che fosse uomo o donna, bimbo o centenario, che fosse una specie di dio, oppure umano e basta, dimenticato e ingobbito dal tempo come noialtri, nessuno lo sapeva.

Victor, si dice, si racconta, è lui lo Spostatore-delle-cose (Naset-Koast’t), il Raccoglitore (Bijrigiri), il Fanciullo magico (Xilumium pronj’t), il Vecchio che bussa leggero (Zan’jèe), la Bambina che fa andare e venire le nuvole (Bul’kerat).

Victor è un sogno tipico delle nostre parti, delle province di poco conto, dove i racconti nascono e muoiono con il ritmo degli uomini, e lasciano tracce sui fondi densi dei boccali di birra, gli unici registri ufficiali qui da noi, a saperli leggere. Ai nostri cuori piace raccontare e dimenticare tanto e in fretta.

Maj’nà, una di noi, ha sognato di trovarsi a casa di Victor ieri l’altro, una notte che c’era la luna a fare tutto chiaro.

Lui non era in casa, ci disse, era fuori a spostare, a raccogliere, a bussare, a tenere la luna alta e accesa com’era, per fargli luce a sufficienza.

Maj’nà prese a gironzolare, passo leggero, in quel deserto di meraviglia.

C’era un deposito infinito di cose intorno a lei, ci disse, cose sopra cose, appoggiate, disposte con ordine e disordine, con un che di familiare che non sapeva però dire. Tutto era incastrato insieme a formare un intrico di stanze senza soffitti. Nel cielo, il fanale abbagliante della luna: luce color latte, ombre color violetto.

Ad un certo punto vide, fuoriusciva appena da una pila di stoffe e camicie, un nastrino colorato; in quel momento si ricordò che l’aveva perso quel nastrino, ma sarà stato quando? dieci anni fa? quindici? Era rosso e verde, appariscente. Tirò il nastrino senza pensare, per vederlo, e sentì una specie di fragore. Tutto scricchiolò paurosamente, i muri cedevano di schianto. Cominciò a correre e correre e, con la coda lunga del suo occhio di sogno, intravide le cose che dietro lei precipitavano: l’appendiabiti buttato anni fa, il tappeto del salotto e tutta la polvere sbattuta via che ora si alzava come in una tempesta; i guanti spaiati, bianchi neri rossi verdi gialli, giravano in un gran vortice; gli orologi e i millesimi, i centesimi, i secondi perduti, le pile sostituite, le lancette girate a mano (ora legale-ora solare), i ticchettii, dal primo all’ultimo, i conti alla rovescia, gli anni vecchi, gli anni nuovi; il cellulare del 2000, con l’antennina, quello dopo, compatto, con il tetris e gli sms di lui, gelosamente conservati; i computer, i televisori, i loro imballi di polistirolo, il walkman e le cassette con le canzoni della radio; una torma di teli da mare, le conchiglie di tante spiagge, le piante del giardino, le foglie raccolte, buttate, disposte con attenzione in un libro a seccare e poi sottovetro, in un quadretto all’ingresso, accogliente; gli zerbini, uno dopo l’altro: benvenuto-welcome-rombi-strisce-pois; il lampadario di vetro, con tutte le lampadine cambiate, vibranti come grumi di stelle, calde, fredde, bianche, perfette, lo sentì scoppiare a terra in minutissimi frantumi; le chiavi di casa e il suo bacio prima di uscire; le porte aperte e chiuse milioni di volte, chiuse con dolcezza, chiuse per l’ultima volta, sbattute dal vento: i giorni che questo fischiava forte tra i serramenti e malmenava i cardini; la pioggia sui vetri, le tracce opache, le linee oblique, le lacrime; l’ombrello giallo, fucsia, a fiori, e l’ombrello nero: un funerale che c’era il temporale, tutti persi, uno dietro l’altro, tutti presenti ora, coloratissimi, volanti, ci disse; le tende e il sole che le scotta, e quell’ultima mattina di estate, tiepida, che lui se ne andò.

Correva infinitamente e infinitamente cadeva, come succede nei sogni e a furia di correre e cadere raggiunse la luna scintillante. Maj’nà si voltò e dal più bello dei balconi vide il suo pianeta là sotto, ci disse, le sue cose, dalla prima all’ultima, che continuavano a cadere e rotolare. Tutte le sue cose e tutto il suo tempo.

Era la sua vita quella, un labirinto che pareva quello di Zenji’laarj, ci disse, commossa, a noi che svolgevamo quegli ultimi boccali come rotoli di testi intoccabili. E mentre era lì sulla sua luna tonda e piana, si sentì finalmente leggera, lontana.

Si svegliò e restò un poco in bilico tra i due mondi.

Si sciacquò la faccia e si guardò allo specchio, aveva un bel pigiama azzurro, ci disse, e come vide fuoriuscire appena da un cassetto un nastrino lo sfilò: “toh, ecco dov’eri finito!”; era rosso e verde, appariscente, e se lo legò tra i capelli. Si osservò con attenzione e come per un’antica abitudine socchiuse le labbra per salutare lui, che di lato le sorrideva: “Buongiorno Victor”, disse.

Matteo Rubbi

16

marzo 2017

Alek O. – L’impero delle luci

Dal 16 marzo al 13 maggio 2017

arte contemporanea

Location

FRUTTA GALLERY

Roma, Via Dei Salumi, 53, (Roma)

Roma, Via Dei Salumi, 53, (Roma)

Orario di apertura

Martedi a Sabato ore 13.00 - 19.00

Vernissage

16 Marzo 2017, ore 19.00

Autore