Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

-

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

-

Emanuela Callegarin – Essere e tempo

In esposizione una ventina di opere, realizzate a olio su tela e dalle dimensioni importati, che spaziano da una personalissima e metamorfica rilettura pittorica nel postclassicismo fino a tangere i vertici concettuali dell’avanguardia surrealista

Comunicato stampa

Segnala l'evento

La suggestiva cornice della storica Porta San Giovanni di Padova ospiterà dal 4 luglio al 31 luglio 2014 “Essere e Tempo”, l'importante personale di Emanuela Callegarin inserita nel format “Estate Carrarese” del Comune di Padova, Assessorato alla Cultura. La mostra rientra nel progetto “Porta Aperta” organizzato dall’associazione Xearte ed è promossa da Artemisia Associazione Culturale.

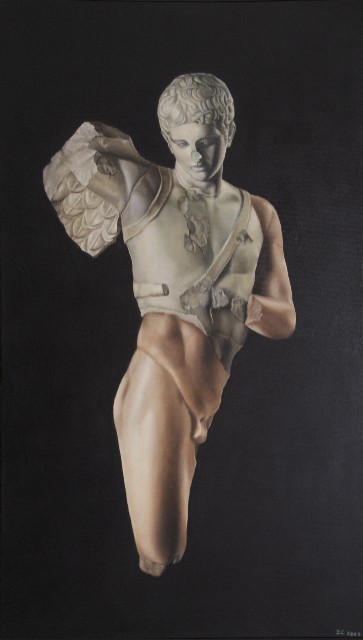

In esposizione una ventina di opere, realizzate a olio su tela e dalle dimensioni importati, che spaziano da una personalissima e metamorfica rilettura pittorica del postclassicismo fino a tangere i vertici concettuali dell’avanguardia surrealista. In “Essere e Tempo” si rintracciano due cifre stilistiche che sono facilmente riconducili nel solco degli studi classici condotti dall’autrice che, dopo il Liceo classico, si è rivolta allo studio della filosofia. La lettura delle sue opere straordinarie, realizzate con mano felicissima davvero in punta di pennello, stupiscono lo spettatore non soltanto per la maestria esecutiva che vi si manifesta, ma anche per un elemento di straniamento che contagia la tela e lo spettatore. Elemento che secondo Barbara Codogno, curatrice dell’esposizione, si sviluppa a partire dal concetto freudiano di “perturbante” fino ad arrivare al concetto surrealista di “fantastico”, analizzato da Callois.

Le scene pittoriche di Callegarin cambiano molto: da un lato l’autrice ripropone la trasposizione pittorica di busti classici dell’antica Grecia ( Discobolo, Salomé, Icaro, etc); dall’altro espone invece una ritrattistica contemporanea che si rivolge alla figura femminile. In entrambi i casi, però, c’è un coup de théâtre: l’irruzione di un elemento “estraneo” che va a scompaginare la scena. Nel caso dei dipinti raffiguranti le

statue, il marmo si metamorfizza per diventare corpo: il marmo cede il suo essere storicizzato a un tempo antecedente la creazione stativa; nel caso dei ritratti femminili, il corpo cede il suo essere a un tempo mitico da cui riaffiorano ancestrali radici animali.

Spiega Codogno: “L'autrice dipinge statue. Alcune ci sono familiari – il celebre Discobolo di Mirone, ad esempio. Ma questa atmosfera di familiarità è messa in crisi da un elemento inatteso: la statua si fa corpo. Questo è il perturbante... Anche la presenza di pittori surrealisti quali Dalì e Magritte si avverte importante nell'opera di Callegarin. Sono, queste, influenze che ritroviamo tutte nel dipinto che dà il titolo a questa esposizione. Il dipinto “Essere e tempo” chiama in causa il doppio: un volto di una statua si riflette su uno specchio che ce la restituisce deformata e invecchiata. Il fantastico si insinua: dal dipinto di una dama dal volto velato che ci mostra una mano ossuta e scheletrica: una mano che viene da un altro mondo. In un altro quadro, due donne sono unite nell'atto della vestizione. Ma ecco che una coda animale – forse di una fiera – scompagina il tutto e ci porta dritti nel cuore del fantastico”.

La pittura di Callegarin ha come cifra l’enigma dell’essere che va rintracciato seguendo il nodo filosofico e temporale che aggancia il perturbante al fantastico. Evocando l'antica bellezza dell'essere, Callegarin ne fa riaffiorare i segni distintivi accumulati nel tempo: antichi Dei, esseri mitologici, divinità dalle forme animali.

Callegarin mostra che l’essere non è come appare, non è mai definitivo, anzi, attraverso il tempo ci mostra - o ci nasconde - i suoi antichi misteri.

Nota biografica dell'autrice:

Emanuela Callegarin è nata a Padova, dove attualmente vive e lavora. Manifesta la sua passione per il disegno precocemente, in particolare per il ritratto, soggetto che tuttora privilegia. I suoi studi però seguono un percorso diverso, infatti, dopo il Liceo Classico, il suo interesse è rivolto alla filosofia. Pur avendo sempre coltivato l’attività artistica a livello personale, nel 1999 intraprende un percorso di studio e approfondimento delle tecniche pittoriche attraverso l’insegnamento di vari artisti. I suoi soggetti sono soprattutto figure e ritratti, spesso interpretati in modo surreale o immersi in un’atmosfera sospesa ed immobile in cui il confine con il reale si dissolve. La tecnica prevalentemente usata è “olio su tela”, ma la

produzione comprende anche quadri a tecnica mista e pastelli.

Il perturbante e il fantastico: l'enigma nell'opera di Emanuela Callegarin.

“Essere e tempo” si intitola la personale di Emanuela Callegarin, che trova un locus congeniale nella trionfale cornice della Porta San Giovanni in Padova (il Falconetto ideò infatti la cinquecentesca porta secondo il classico schema tripartito dell'arco di trionfo).

Il titolo scelto dall'autrice rimanda immediatamente all'opera del filosofo tedesco Martin Heidegger: non a caso Callegarin, dopo gli studi classici e in parallelo allo svolgimento della sua attività artistica, si impegna

anche nello studio della filosofia.

Più che al padre dell'esistenzialismo, però, le opere raccolte in questa esposizione vanno senz'altro riportate alla tradizione classica. Da un punto di vista critico e storico, il post-classicismo espresso dall'autrice la avvicina allo scultore contemporaneo Igor Mitoraj.

Ma se le sculture danneggiate, mutilate, troncate dell'artista polacco sono una ricreazione post-moderna della “rovina” romantica, nell'opera di Callegarin invece la forma classica è esaltata per essere salvata dal caos. In Mitoraj la bellezza si offre al nostro presente impietosamente danneggiata dal tempo: la sua è una cancellazione, una spoliazione. L'artista padovana procede invece a ritroso e recupera onticamente la bellezza dell'essere – recupero dell'essere nel corpo vivo ma anche in quel simulacro del corpo che è

la statua. E ancora, Callegarin recupera la memoria psichica e collettiva in cui si è coagulata l'esperienza, divina e terrifica, della bellezza classica dell'essere.

Di fronte ai quadri di Callegarin (tutti oli su tela, con rarefatte campiture più opache realizzate in acrilico) ci coglie quell'inspiegabile vertigine legata a un perturbamento profondo, a quell'Unheimlich (il perturbante, appunto) con cui Freud indicava ciò che nell'esperienza estetica avvertiamo di fronte a qualcosa che ci è familiare e allo stesso tempo estraneo, che ci procura un oscillare di sentimenti tra la confusione e l'angoscia. Ora, il perturbante freudiano interdice: condanna lo spettatore all'incapacità di muoversi di

fronte alla visione perturbativa. Roger Callois, che vive l'esaltante epoca parigina della rivolta surrealista, alcuni anni dopo lo dipanerà nel fantastico. Non che egli, dichiaratosi amante del mistero, s'abbandoni alla seduzione del meraviglioso: piuttosto, calamitato dall'indecifrato (assenza di chiave – la cifra – che possa aprirci all'imponderabile) vuole comunque giungere a capo dell'enigma.

Questo tenteremo di fare con i dipinti di Emanuela Callegarin. L'autrice dipinge statue. Alcune ci sono familiari – il celebre Discobolo di Mirone, ad esempio. Ma questa atmosfera di familiarità nella quale ci intratteniamo a monte con l'immagine è messa in crisi da un elemento inatteso: la statua si fa corpo. Dal marmo emerge la tensione del muscolo, la vena rigonfia di

sangue e pronta allo scatto. Questo è il perturbante. Irrompe in noi attraverso ogni dipinto, ogni volta che il marmo, quasi sciogliendosi, lascia affiorare l'essere del corpo. Nel corso dell'800 la statua fu considerata il conturbante simulacro del divino. Le sculture del classicismo resero omaggio all'immortalità degli dei e la loro enigmatica suggestione contagiò la letteratura. Basterà citare “La statua di marmo” di Joseph Eichendorff, nella quale il giovanetto Florio, abbagliato dalla statua

di una Venere pagana, subisce ogni sorta di allucinazione e viene trascinato in mondi arcaici. Nello stesso periodo il poeta Heinrich Heine, siglando “Gli dei in esilio”, rintracciava gli inequivocabili segni dell'incancellabile vita degli dei nelle leggende e nelle fiabe. Quelle potenze, dice il poeta, sono ancora tra

noi e se ci ostineremo a non riconoscerle la dea Diana, incarnata in una femme fatale, e una non meno terribile Mephistophela si manifesteranno per condurci alla rovina. Cosa che puntualmente accade nella novella “Il vicolo di Madama Lucrezia” di Prospero Merimée: ma lo spettro della bellissima donna che di notte seduce gli uomini per ucciderli poi con il suo abbraccio mortale è in realtà una statua. Come non riconoscere Madame Lucrezia nel bianco busto di donna dipinto su sfondo nero da Callegarin? Come non riconoscere il maleficio antico volto di Medusa nella potente maschera che Callegarin dipinge marchiata dal sorriso arcaico, il primo segno distintivo della divinità nelle statue dell'antica Grecia? Una Medusa in esilio, senza più capelli e senza occhi, le cui lacrime hanno scavato solchi sul marmoreo volto. Ma lasciamo ora il classicismo per rivolgerci alla modernità: congediamo il perturbante e immergiamoci nel fantastico. La presenza di pittori surrealisti quali Dalì e Magritte si avverte importante nell'opera di Callegarin, che ammette di amare entrambi – oltre ai simbolisti tedeschi (e Khnopff tra tutti). Sono, queste, influenze che ritroviamo tutte nel dipinto che dà il titolo a questa esposizione. “Essere e tempo” chiama in causa il doppio: un volto di una statua si riflette su uno specchio che ce la restituisce deformata e invecchiata (vogliamo notare anche un parallelo letterario “rovesciato” con il Dorian Gray wildiano). Il fantastico si insinua in noi, raggelandoci, dal dipinto di una dama dal volto velato che ci mostra una mano ossuta e scheletrica: una mano che viene da un altro mondo. In un altro quadro, due donne sono unite nell'atto della vestizione. Il legame erotico e perverso che le unisce si instaura rigido nell'etichetta del gesto, così come rigida è la piega dell'abito perfettamente inamidato. Ma ecco che una coda animale – forse di una fiera – scompagina il tutto e ci porta dritti nel cuore del fantastico, riportandoci all'enigma.

L'enigma di Callegarin va rintracciato seguendo il nodo filosofico che aggancia il perturbante al fantastico. Evocando l'antica bellezza dell'essere, Callegarin ne fa riaffiorare i segni distintivi: antichi Dei, esseri mitologici, divinità dalle forme animali. Essere e tempo della bellezza, che sempre sarà enigma.

Barbara Codogno

In esposizione una ventina di opere, realizzate a olio su tela e dalle dimensioni importati, che spaziano da una personalissima e metamorfica rilettura pittorica del postclassicismo fino a tangere i vertici concettuali dell’avanguardia surrealista. In “Essere e Tempo” si rintracciano due cifre stilistiche che sono facilmente riconducili nel solco degli studi classici condotti dall’autrice che, dopo il Liceo classico, si è rivolta allo studio della filosofia. La lettura delle sue opere straordinarie, realizzate con mano felicissima davvero in punta di pennello, stupiscono lo spettatore non soltanto per la maestria esecutiva che vi si manifesta, ma anche per un elemento di straniamento che contagia la tela e lo spettatore. Elemento che secondo Barbara Codogno, curatrice dell’esposizione, si sviluppa a partire dal concetto freudiano di “perturbante” fino ad arrivare al concetto surrealista di “fantastico”, analizzato da Callois.

Le scene pittoriche di Callegarin cambiano molto: da un lato l’autrice ripropone la trasposizione pittorica di busti classici dell’antica Grecia ( Discobolo, Salomé, Icaro, etc); dall’altro espone invece una ritrattistica contemporanea che si rivolge alla figura femminile. In entrambi i casi, però, c’è un coup de théâtre: l’irruzione di un elemento “estraneo” che va a scompaginare la scena. Nel caso dei dipinti raffiguranti le

statue, il marmo si metamorfizza per diventare corpo: il marmo cede il suo essere storicizzato a un tempo antecedente la creazione stativa; nel caso dei ritratti femminili, il corpo cede il suo essere a un tempo mitico da cui riaffiorano ancestrali radici animali.

Spiega Codogno: “L'autrice dipinge statue. Alcune ci sono familiari – il celebre Discobolo di Mirone, ad esempio. Ma questa atmosfera di familiarità è messa in crisi da un elemento inatteso: la statua si fa corpo. Questo è il perturbante... Anche la presenza di pittori surrealisti quali Dalì e Magritte si avverte importante nell'opera di Callegarin. Sono, queste, influenze che ritroviamo tutte nel dipinto che dà il titolo a questa esposizione. Il dipinto “Essere e tempo” chiama in causa il doppio: un volto di una statua si riflette su uno specchio che ce la restituisce deformata e invecchiata. Il fantastico si insinua: dal dipinto di una dama dal volto velato che ci mostra una mano ossuta e scheletrica: una mano che viene da un altro mondo. In un altro quadro, due donne sono unite nell'atto della vestizione. Ma ecco che una coda animale – forse di una fiera – scompagina il tutto e ci porta dritti nel cuore del fantastico”.

La pittura di Callegarin ha come cifra l’enigma dell’essere che va rintracciato seguendo il nodo filosofico e temporale che aggancia il perturbante al fantastico. Evocando l'antica bellezza dell'essere, Callegarin ne fa riaffiorare i segni distintivi accumulati nel tempo: antichi Dei, esseri mitologici, divinità dalle forme animali.

Callegarin mostra che l’essere non è come appare, non è mai definitivo, anzi, attraverso il tempo ci mostra - o ci nasconde - i suoi antichi misteri.

Nota biografica dell'autrice:

Emanuela Callegarin è nata a Padova, dove attualmente vive e lavora. Manifesta la sua passione per il disegno precocemente, in particolare per il ritratto, soggetto che tuttora privilegia. I suoi studi però seguono un percorso diverso, infatti, dopo il Liceo Classico, il suo interesse è rivolto alla filosofia. Pur avendo sempre coltivato l’attività artistica a livello personale, nel 1999 intraprende un percorso di studio e approfondimento delle tecniche pittoriche attraverso l’insegnamento di vari artisti. I suoi soggetti sono soprattutto figure e ritratti, spesso interpretati in modo surreale o immersi in un’atmosfera sospesa ed immobile in cui il confine con il reale si dissolve. La tecnica prevalentemente usata è “olio su tela”, ma la

produzione comprende anche quadri a tecnica mista e pastelli.

Il perturbante e il fantastico: l'enigma nell'opera di Emanuela Callegarin.

“Essere e tempo” si intitola la personale di Emanuela Callegarin, che trova un locus congeniale nella trionfale cornice della Porta San Giovanni in Padova (il Falconetto ideò infatti la cinquecentesca porta secondo il classico schema tripartito dell'arco di trionfo).

Il titolo scelto dall'autrice rimanda immediatamente all'opera del filosofo tedesco Martin Heidegger: non a caso Callegarin, dopo gli studi classici e in parallelo allo svolgimento della sua attività artistica, si impegna

anche nello studio della filosofia.

Più che al padre dell'esistenzialismo, però, le opere raccolte in questa esposizione vanno senz'altro riportate alla tradizione classica. Da un punto di vista critico e storico, il post-classicismo espresso dall'autrice la avvicina allo scultore contemporaneo Igor Mitoraj.

Ma se le sculture danneggiate, mutilate, troncate dell'artista polacco sono una ricreazione post-moderna della “rovina” romantica, nell'opera di Callegarin invece la forma classica è esaltata per essere salvata dal caos. In Mitoraj la bellezza si offre al nostro presente impietosamente danneggiata dal tempo: la sua è una cancellazione, una spoliazione. L'artista padovana procede invece a ritroso e recupera onticamente la bellezza dell'essere – recupero dell'essere nel corpo vivo ma anche in quel simulacro del corpo che è

la statua. E ancora, Callegarin recupera la memoria psichica e collettiva in cui si è coagulata l'esperienza, divina e terrifica, della bellezza classica dell'essere.

Di fronte ai quadri di Callegarin (tutti oli su tela, con rarefatte campiture più opache realizzate in acrilico) ci coglie quell'inspiegabile vertigine legata a un perturbamento profondo, a quell'Unheimlich (il perturbante, appunto) con cui Freud indicava ciò che nell'esperienza estetica avvertiamo di fronte a qualcosa che ci è familiare e allo stesso tempo estraneo, che ci procura un oscillare di sentimenti tra la confusione e l'angoscia. Ora, il perturbante freudiano interdice: condanna lo spettatore all'incapacità di muoversi di

fronte alla visione perturbativa. Roger Callois, che vive l'esaltante epoca parigina della rivolta surrealista, alcuni anni dopo lo dipanerà nel fantastico. Non che egli, dichiaratosi amante del mistero, s'abbandoni alla seduzione del meraviglioso: piuttosto, calamitato dall'indecifrato (assenza di chiave – la cifra – che possa aprirci all'imponderabile) vuole comunque giungere a capo dell'enigma.

Questo tenteremo di fare con i dipinti di Emanuela Callegarin. L'autrice dipinge statue. Alcune ci sono familiari – il celebre Discobolo di Mirone, ad esempio. Ma questa atmosfera di familiarità nella quale ci intratteniamo a monte con l'immagine è messa in crisi da un elemento inatteso: la statua si fa corpo. Dal marmo emerge la tensione del muscolo, la vena rigonfia di

sangue e pronta allo scatto. Questo è il perturbante. Irrompe in noi attraverso ogni dipinto, ogni volta che il marmo, quasi sciogliendosi, lascia affiorare l'essere del corpo. Nel corso dell'800 la statua fu considerata il conturbante simulacro del divino. Le sculture del classicismo resero omaggio all'immortalità degli dei e la loro enigmatica suggestione contagiò la letteratura. Basterà citare “La statua di marmo” di Joseph Eichendorff, nella quale il giovanetto Florio, abbagliato dalla statua

di una Venere pagana, subisce ogni sorta di allucinazione e viene trascinato in mondi arcaici. Nello stesso periodo il poeta Heinrich Heine, siglando “Gli dei in esilio”, rintracciava gli inequivocabili segni dell'incancellabile vita degli dei nelle leggende e nelle fiabe. Quelle potenze, dice il poeta, sono ancora tra

noi e se ci ostineremo a non riconoscerle la dea Diana, incarnata in una femme fatale, e una non meno terribile Mephistophela si manifesteranno per condurci alla rovina. Cosa che puntualmente accade nella novella “Il vicolo di Madama Lucrezia” di Prospero Merimée: ma lo spettro della bellissima donna che di notte seduce gli uomini per ucciderli poi con il suo abbraccio mortale è in realtà una statua. Come non riconoscere Madame Lucrezia nel bianco busto di donna dipinto su sfondo nero da Callegarin? Come non riconoscere il maleficio antico volto di Medusa nella potente maschera che Callegarin dipinge marchiata dal sorriso arcaico, il primo segno distintivo della divinità nelle statue dell'antica Grecia? Una Medusa in esilio, senza più capelli e senza occhi, le cui lacrime hanno scavato solchi sul marmoreo volto. Ma lasciamo ora il classicismo per rivolgerci alla modernità: congediamo il perturbante e immergiamoci nel fantastico. La presenza di pittori surrealisti quali Dalì e Magritte si avverte importante nell'opera di Callegarin, che ammette di amare entrambi – oltre ai simbolisti tedeschi (e Khnopff tra tutti). Sono, queste, influenze che ritroviamo tutte nel dipinto che dà il titolo a questa esposizione. “Essere e tempo” chiama in causa il doppio: un volto di una statua si riflette su uno specchio che ce la restituisce deformata e invecchiata (vogliamo notare anche un parallelo letterario “rovesciato” con il Dorian Gray wildiano). Il fantastico si insinua in noi, raggelandoci, dal dipinto di una dama dal volto velato che ci mostra una mano ossuta e scheletrica: una mano che viene da un altro mondo. In un altro quadro, due donne sono unite nell'atto della vestizione. Il legame erotico e perverso che le unisce si instaura rigido nell'etichetta del gesto, così come rigida è la piega dell'abito perfettamente inamidato. Ma ecco che una coda animale – forse di una fiera – scompagina il tutto e ci porta dritti nel cuore del fantastico, riportandoci all'enigma.

L'enigma di Callegarin va rintracciato seguendo il nodo filosofico che aggancia il perturbante al fantastico. Evocando l'antica bellezza dell'essere, Callegarin ne fa riaffiorare i segni distintivi: antichi Dei, esseri mitologici, divinità dalle forme animali. Essere e tempo della bellezza, che sempre sarà enigma.

Barbara Codogno

03

luglio 2014

Emanuela Callegarin – Essere e tempo

Dal 03 al 31 luglio 2014

arte contemporanea

Location

PORTA SAN GIOVANNI

Padova, Piazzale Di Porta San Giovanni, (Padova)

Padova, Piazzale Di Porta San Giovanni, (Padova)

Orario di apertura

tutti i giorni 17.00 – 20.00, chiuso il lunedì

Vernissage

3 Luglio 2014, ore 18.30

Autore

Curatore