Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

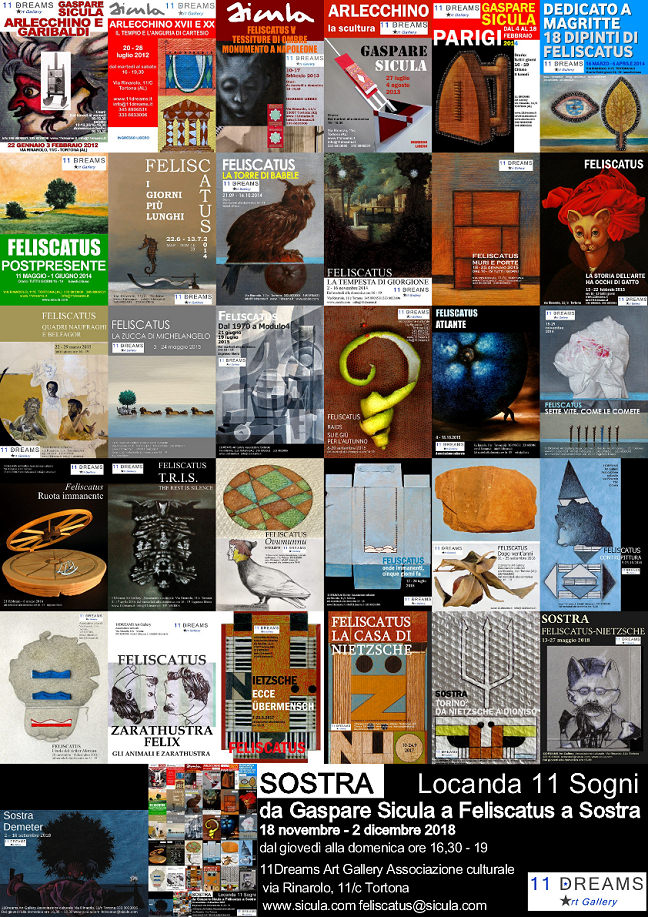

Sostra – Locanda 11 Sogni, da Gaspare Sicula a Feliscatus a Sostra

La mostra ripercorre il periodo espositivo degli ultimi sette anni attraverso le locandine. Sono trentadue fogli di carta, ognuno di cm 42×32 e utilizzato durante ogni singola mostra, che seguono anche il cambiamento di nome dell’autore: da Gaspare Sicula a Feliscatus all’ultimo e definitivo Sostra.

Comunicato stampa

Segnala l'evento

Ho girovagato poco fisicamente, molto con la mente; e mi basta, non mi basta, mi è bastato.

Milano-Palermo, Palermo-Torino.

Nuovi fogli – il retro del biglietto/carta d’imbarco del viaggio in Sicilia, andata e ritorno, trascrizione del 30/5/18. Mostra di fogli, posti di sosta, corpo a due dimensioni. Tra un viaggio e l’altro in spostamenti avvenuti non in assenza d’aria, oppure per luoghi combinati – io dormirò, come se fossi in treno, con i suoi e miei cigolanti infissi sotto corrente – ma volontieri accettati in un luogo assente della dimensione del pensiero, di cui il pensiero spinge a privarsi e su cui lo stesso invita a costruirsi; con pressione artefatta lungo un piano di oblò doppi e suoni sommersi.

Conveniente nel prezzo quell’incipit motorio – di gran lunga preferisco quelli che si avvalgono di piedi e scarpe –, in virtù di prenotazione e acquisto fatti con largo anticipo sul giorno di partenza: benché le nuvole viste da sopra… No, triste e surreale, surreale e triste con lo scricchiolio delle ali implumi – le avesse avute Icaro! –.

E ritorno all’indomani; già, perché? Il viaggio si chiama instabilità di parte, la poltrona si chiama irrequietezza; vagare si chiama il dormire. È l’irrequietezza la mia comoda poltrona, questo nome le ho dato, uso le molle per saltare anziché sedermi, e il rosso velluto per assorbire il dripping con piedi di sangue. Graffi, ferite, tagli e sfondamenti; ma continuo a saltare, urlando e biascicando che saltare si deve, addosso a crimini ed escalere, suonandole le sante ragioni. Pigiandole le uve nere raggrumate. Mosto cotto per Polifemo. Ceci e frumento per Demetra. Il tempio di Poseidone è a testa in giù. No, è veru, unn’avi risettu. Da e a u, a freccia di Amazon vulata cu sbarigghiu. Era solo un capello ad arco, che ho ritrovato appena più su, tra comoda e poltrona, dalle 18,30 del tardo pomeriggio a qualche ora prima della tarda mattinata: indietro come i gamberi, diceva qualcuno, a ritroso con la parola, con essa si può. Il capello del meriggio, uno dei tanti – quanti ne abbiamo? e quante linee sul tavolo bianco che si spacciano per capelli? è questa la peluria dei muri su cui uno che metteva in bella copia Morandi passava il gran tempo? e che – figuriamoci – fu chiamato a giudice, da una fantesca malata di nostalgia, dell’operato di un novello milanese le cui forme vivide e vivaci, greche, o arabe, diventarono, in altrui mani, miseri, pruriginosi laici altari di bianco vestiti, con qualche scarabattola in composizioni da equilibri liceali e sospiri di bocca e non di visceri da melò bianchi e neri – solo intermedi, neutri grigi – anni ’50? Che salto conformista da Bacon allo spilungone di Bologna, il cantore della polvere – dicono gli zuzzerelloni della parola –, mentre altri seriamente la polvere l’usavano davvero, magari impastata non con vino annacquato in aerosol ma con la gelatina bianca d’ingestibili pennellate.

D’un salto, quindi, dentro; all’interno dei 4x4x3,70, stavolta fisici, gli unici dati, così ho deciso, certi, misurabili, concreti; dati che hanno, appunto, una misura reale, rilevabile con poco quasi nulla – poco senza arrivare al nulla –, ma è lì, in fin di storia che bramerei esporre tra effusioni e deliquio, volontà in potenza ma non necessaria, trasparenza di fatti e nullità a righe orizzontali. Larghezza, lunghezza, altezza della 11 Dreams, della 11,70 Dreams. Avrei dovuto dire quei “20” per i cinquanta omessi, ma io, negli anni Venti, non c’ero – forse sì nella mia futura gioventù, ma soltanto come proiezione e un po’ cresciuto – perciò dico quei ’70: dal ’71 al ’79, all’80 non pertiene l’apostrofo, l’80 non mi piace, come non mi piace l’81. L’ottantadue sì.

Ora trascrivo, a partire dall’aletta colore avorio vecchio – se anziché cellulosa fosse intonaco acrolito, avrebbe altezzosi punti di muffa, acuti e gravi perché tali sono quando in alta considerazione di sé, bianchi e neri perché dentro noccioli di pesca e a cavallo di punte di riccio, e limone, e acqua di mare – incerottata, ferita, lussata, staccata, incollata al resto; di giallo pallido è l’aletta, per unirla alla smorfia di viscido olio con l’aiuto della quale assume valore e funzione di tasca di talco, mediante uno e più pezzi di scotch cartaceo inchinato sul giallo, pallido di colore e trasparenza; a sacchetta silenziata, guarnita di un nastro a indice, corredata da decorazioni e onoreficienze chiuse a chiccessia, maschera per muri con settecenteschi nei di muffa a trompe-l’oeil, e cerei visi, e farinose vite.

Parente prossimo di quel nastro adesivo che ancora arrotolato ho inserito sotto l’aletta-sacchetta per ovviare al riflesso della lampada sullo scritto a matita, palmi e palmi, metri e metri, raccolti non in preghiera ma semplicemente in attesa di un lavoro di legante; ecco, la vita dello scotch è tutta qui: non nasce per morire e risorgere; è arrotolato, all’occorrenza si srotola, e quando finisce – di nuovo semplicemente – finisce, nient’altro; a un collante non serve l’aldilà, allo scotch non occorre l’aldilà dei nastri adesivi. E così, senza il fastidio del riflesso, a ben leggerlo viene meglio, comodo senza contorsioni di collo, superando altresì l’ostacolo del tratto già chiaro, lieve di una scrittura ch’è tale quand’anche in alcuni punti calcata; Ma tentare (o cercare) di ottenere un tratto scuro, addirittura (non è possibile che un miagolio diventi ruggito) nero – da leggere verso sera con luce solare: perché? Perché sì –, con una matita dura, è come tentare di cavare acqua da un sasso asciutto – na cuticchia cavura di suli – e caldo; ho visto una carbonaia che ristorava i propri piedi con un mattone scaldato sul piano di ghisa di una stufa accesa. Vidi, molti anni fa.

Tu premi ma il grigio ha quella caratura, metti sulla bilancia più materia ma il peso è sempre quello, non riesce ad andare oltre. Il grigio annacquato, che potrebbe essere traslucido e non lo è, tiene banco, quel blando e rilasciato banco, e non lo molla, non di noia è fatta la detenzione runni s’agnunìa l’abbandono – chiù tardu scrissi abbannunu, il siciliano è pieno di u –, di spazi utili e vuoti (ampi!) ne trovo sempre meno, non ci trovo simmetria, scrivendolo ancor meno: la muscolatura già senile del grigio. Ah, una parola, decentrata (appena), costretta tra parentesi; vecchio a diciott’anni.

Voglio del nero in più! Ma invece insisto, ad usarlo questo grigio tecnico da abat-jour da tavolo, un grigio flaccido di passi strascicati. È farsi violenza; oppure entrare appieno nel senso di una parola leggibile o no, accomiatata anziché no. Scrivere – con la c francese arrizziata dalla cediglia –, crivellare il foglio di segni mi sfinisce, rivivendo le parole. Nel fluire di apici e di curve angolari – respirando nella corsa lettere e sillabe – e pezzi di suoni in formazione tagliati di scatto, di netto; recisi, come voltandosi si recide una folata di vento, trascrizione del 18 settembre, smetto.

Voglio tornare alla pittura. Ma cosa dipingere che non abbia fatto già e che perciò non mi annoi? La pittura, il gesto pittorico, il consumo pittorico, la fatica pittorica, – stanchezza! La stanchezza conseguente mi darebbe l’aria che ora mi manca, questo luogo di pianura, magari lo sento rarefatto di montagna, le cui pareti mi danno angoscia; la montagna: quel colpo di piatti frantumati nella prima sinfonia di Mahler e di Dimitri Mitropoulos, quell’impennata, nei Frankenstein scossi dal vento, dalle pale di un vento costruito e diretto come se fosse un’orchestra con ondate di asincronia.

In un sogno che trasuda angoscia si cerca di urlare ma la voce per farlo non c’è modo di trovarla, e tutto rimane lì, smorzato, un diafano grigio di campane lontane, in cerca di una sua temperatura corporea, un grigio scemato che non è argenteo e non ha un suono argentino, un grigio di tono slavato, né sano né malato, diluito in un risveglio ansioso. Un grigio senza vita e senza quieto vivere, che si biforca in due grigi della stessa qualità e intensità di voce, uno rimasto nel taglio del sogno interrotto ancora sanguinante, l’altro impigliato nell’agitato risveglio senza ferite aperte. Questo grigio non sarà mai il grigio che nel bianco e nero il rosso – carico come un asso di coppe –, nella sua volontà di potenza e gli occhi di fuoco, è in grado – alto grado – di picchiare a precipizio e stendere in permanenza.

Corpo di matita: un punto. Corpo di penna: un punto. Bachelite di biro e anima metallica in corpo di legno. Dura grafite, nero inchiostro. Sto scrivendo adesso i testi, ma farò la mostra tra un anno; questo il titolo che avrà: “Da Gaspare Sicula a Feliscatus a Sostra”, se sarò ancora vivo, se invece sarò morto si chiamerà: “Da Vivo a Morto”. Non sono morto, oggi 14 giugno 2018, nella proiezione ortogonale e nella teoria delle ombre, dove? in un tubetto di terra d’ombra.bruciata, con un punto in mezzo tra terra e ombra, terra-punto morso ombra, che due ore fa ho usato, ancora qualche rigo e sarò non-morto. Mi accontento di quanto detto, irripetibile è quel quanto di materia e sfumato che unisce ombra e bruciata.

Haematites, un giorno dedicherò una mostra a queste piccole tele dei primi anni duemila. La mina dura mette ansia. Con la matita morbida devo dosare accuratamente, centellinare la forza delle mani che si muovono consce di sé scivolando senza paura sulla carta, disegnando il buio quando questo occorre, e per contrapposizione la luce se al buio è vicina e del buio è complice, essendo il buio l’anima della luce.

Uno, due e tre: pronti, via! I cavalli non-morti sono partiti.

Ho cambiato matita. Mi sono stancato della 2H. La 2H mi ha stufato. Ahh! Ahhh! Respiro.

Benvenuta Office HB.

Benvenuto cappello di lamiera e gomma.

Benvenuto nero del legno. Se fosse stata B sarebbe stato meglio.

Ci accontentiamo. Accontentiamoci.

I dodici fascicoli de “L’Arte Moderna” di Argan hanno un pungente odore di vecchio. Riproduzioni di scarsa qualità. E il testo, che noia! Spazio, tempo, luce, ombra, pieno e vuoto, composizione e movimento. Che sonnolenti frasi, che opportunistici, meccanici, insipidi, sterili vuotaboli– neanche bugiardi, nel disimpegno di questa scrittura non v’è da smentire alcunché di fandonie, solo rassodata insignificanza –, frasi grevi di sali e di sucu, nonché ai loro occhi, di Argan e compagnia, con tutto il loro “impegnato” dire, veritieri piagnistei di parole. Leggi e non capisci; perché non c’è da capire. Leggi e non rimane nulla. Solo stucchevoli barocchismi stettacchiati in un prima e dopo che potrebbe essere dopo e prima, biglie e palle di vocaboli da estrarre a sorte in una partita persa con la pittura, la scultura, l’architettura, e la banale e pedante impostazione, suddivisione, ripartizione dei cosiddetti testi d’arte: al macero tutti i testi d’arte. Che con un ottavo di cartella, mezza cartella, una cartella, due cartelle, credono di spiegare la vita di un artista. In quella superficie regolare di misurabile carta credono di arginare, sbarrare, contenere, esaurire “illustrandola”, perimetrare con precisione, racchiudere con scienza la vita e il lavoro di un artista, che sguscia, si dimette e si afferma, riafferma che vita è incontenibile, o c’è o non c’è, vivi e lavora. Che preghi? Ma quali testi d’arte? Non orare il niente, perditempo dietro al nulla! Vivi suolo e terra, non figurine di bigi e tristi cieli. Vivi, momento dopo momento cardati, momento con momento giuntati insieme o prestamente separati, caotici pacchi di istanti, agglomerati di momenti, come di atomi, attori che recitano, scrivono una parte dopo l’altra, arrancando, da quattro gambe a tre, senza freni in cerca di enigmi, atomi recitanti che cozzano scheggiando il tempo, piegandolo a sé. Basta.

Per coloro i quali non valgono – i potatori di colori – neanche una parola intera occorre, metà forbice è sufficiente a tagliarne mezza. Agli artisti che sono tali – non perché essi (con le esse maiuscole) lo affermino, ma perché così è, c’è il gatto anche quando non c’è (la sua s ha il suono felpato) –, non bastano tutte le parole di questi signori dell’artifizio (il posto giusto per la z della c francese e spagnola, illuminata da una danza foxtrot su un cuccillatu scuru rintra e di carnivali, con glassa e paparina, ficu sicchi, scorci di mannarini e mennuli atturrati, le maniche della maglia nera sotto la tonaca biancofumo), non solo di ognuno di essi, ma di tutti gli appartenenti alla congrega. Cinque non: in questo caso con le nocche curve, genuflesse dita di mani incapaci, oppure esperte di servitù e devozione.

I cavalli sono partiti!

Perché portate i cavalli a correre sull’asfalto coperto di sabbia? Lasciateli correre, ma sulla battigia. Lasciate che corrano, ma vicino al mare. Non corrompete il cavallo di Nietzsche con le vostre feste patronali. Lasciate che i bambini corrano con i cavalli in una corsa vera, mai in una finzione che surroghi il rumore degli zoccoli percuotendo i fianchi col palmo delle mani di bambino-cavallo. L’ora di Nietzsche, a scuola, anziché l’altra, menzognera e dannosa, intossicacervelli.

Non è una mostra di dipinti. Neanche di disegni, e nemmeno di sculture. Non è una installazione; che poi, la parola installazione – tredici lettere in una sballata e confusa sequenza –, è una brutta parola, non mi è mai piaciuta. Adatta a tutti e perciò impersonale, priva di un significato cui prestare attenzione, a cui dare un senso e dal quale partire per meglio comprenderlo. Ma cosa si vuol mai apprendere da questo terreno cuncimatu cu ‘ngagghi? Fosse almeno sostanzioso e rinvigorente letame! Tutti possono fare una installazione: il non è mai – non è poi! – troppo tardi della pittura, di tanti nuovi paesaggisti della domenica che riempiono sale e luoghi “colti”.

È di per sé indigesta la parola installazione, e in genere indica atti e fatti di poco o nullo valore, materia di scarto non riciclabile, inquinata da un pensiero solo apparente perché altri sostengono che il pensiero ci sia e la volontà non manchi. In realtà manca come il pensiero, vacuo e non peggio se, qualche volta – raramente –, l’accettabilità viene sfiorata. Forse per sbaglio.

Tossica, questa materia d’esubero, messa lì con la pallonara intenzione di limitarne altra – vil metodo equipollente: milioni di libri fatti di carta, perciò cellulosa, perciò alberi, per protestare scrivendo e pubblicare protestando contro il disboscamento selvaggio, questo, grasso e a modo, diceva un poeta, hitchcockiano prima di Hitchcock, in certi casi melenso ma con momenti di opportuna e razionale, selettiva e non “surreale” lucidità; ogni giorno quanti sono i libri che non avrebbero dovuto essere stampati e messi in circolo in quei luoghi di tante parole utili e tante inutili che sono le librerie? Un fottio.

Quando si legge un libro, porsi queste domande si deve: Potevo farne a meno? Ci avrei perso? Ci avrei guadagnato? Né perso né guadagnato (quanto meno il tempo per leggerlo e il costo pagato)?

Quella spazzatura, dentro la quale siamo immersi fino alla gola, che sta soffocando non solo noi, anche tutto ciò che di vivente e non vivente ci sta attorno, sopra e sotto – senza colpe e senza idee di sonori inferni punitivi nella genesi di questo mostruoso e devastante soffocamento –, e che hanno, loro, i colossi capoccioni che tutto dirigono, l’arrogante stoltezza – frase stolta: (che distruttiva frase ho letto oggi!) “La Terra è inesauribile, siamo noi limitati”; chi l’ha detta? Un astronauta che se ne va in giro in tuta, tra scolari, animaliste fasce con benedizioni addosso e bande tricolori d’accoglienza, le cui parole le ha riportate un giornale locale –, che hanno, sempre loro di cui sopra, nel trascendente ghigno la supposizione di dominare, ridurre, coordinare, contenere, annullare no, non arrivano a tanto, sorreggendo invece, e dandogli fiato – dopo ad altri averlo tolto – quegli opportunistici, cinici cervelli di nefasta portata che porteranno alla inevitabile fine senza vie di ritorno con leggi e altisonanti leggii per errate leggi. La massa di resti della abnorme e sconsiderata produzione di beni di consumo sostitutivi di altri appena consumati ci assediava, una volta, ora inizia a coprirci, a limare la nostra interità e scorticare l’integrità prima assiepata – siamo senza parti di noi – riducendo a vista quel che di noi resta; e sprofondiamo, noi, in queste malsane sabbie mobili, impastate, per alcuni, con la deviante consolazione dell’aldilà – responsabile di gran parte di questa catastrofe e che contro tutte le forme di logica continua a signoreggiare nelle loro menti, assai per abitudine e convenienza e assai poco per convinzione, quasi niente per osservante dottrina – elargita a beneplacito e soddisfatta goduria, in adattata tinta accessoriata di ricchezza e ricamate cotte travianti, da quei panzoni che hanno di tutto ingurgitato, in secoli e secoli di agi spudorati e monumentali sprechi, ogni cosa vomitata, poi di nuovo voracemente divorata in un pastone-emblema che è prodotto e scoria, alimento e rifiuto.

È una mostra di non: non è questo, non è quello, né quell’altro; ciò che è in esposizione non è stato da me dipinto, disegnato, scolpito, fotografato. Sono fogli di carta in A3 le cui raffigurazioni in stampa – una o due, in un caso persino tre in un foglio – riguardano lavori che rappresentano cicli pittorici, plastici, grafici, fotografici ai quali ho dedicato periodi di tempo di concentrazione attiva, seguendo, questi, fasi di oculare baldanza e diagrammatica preparazione certamente più lunghe, nelle quali costruivo mentalmente, pezzo per pezzo, impostazione, materiali, dimensioni, tecnica, durata, quantità, financo allestimento di ciò che mi apprestavo a rendere toccabile, visibile, allestibile nella sua completezza e interezza. Una bella avventura, una eccitante serie di avventure con Gaspare, e i nomi-cognomi che ne sono stati il seguito sostituendolo, in avanscoperta, corpo centrale del reggimento, retroguardia, coordinatore, costumista, regista, scenografo, sceneggiatore di questo film a puntate di cui ero anche attore e spettatore. Occupavo tutti i posti a sedere, dalla postazione di regia all’ultima fila di poltrone in platea. Anche galleria, (in) su e giù. Esaurivo pure tutti i posti in piedi. Basta, ho parlato troppo; cominciano i titoli di testa. Niente musica da qualche anno in qua. Niente musica. Per la musica non c’è più posto. Zitti, si comincia. Parlate, si comincia. Andate pure, si comincia. Se mi annoio finisce tutto qui. Shhh! Silenzio. Rifiuteremo sempre il silenzioso silenzio. Proprio quel silenzio che si percepisce come tale, senza il rumore di fondo che solitamente gli sta sopra, e accanto da una parte e dall’altra: Lo cercheremo, nevvero? Gaspare Sicula, Feliscatus, Sostra. Sono quattro e sono tre. La quaternità, l’uno che vale tre, uno è superiore a tre. Uno è vero, tre non lo sono perché passati, trascorsi. Scommettiamo sul vero, una volta sola è sufficiente. La vita è una. Rifiutate gli oltremondi fasulli. La forma per la zavorra di piombo; pesanti fibbie, risplendenti e come sfaccettate pietre tagliate a caso, da inanellare alla cintura per andare giù, sforare il fondo. Date le spalle alle favole oltremondane che celano lo specchio della paura nei pieghi della trascendebolezza.

Scrivo adesso di questo, è il 7 giugno, ma è probabile che farò la mostra tra un anno.

Quante volte ho trovato nullatenenti di pensiero raccattare le briciole di qualche cosa che ho fatto e con esse gonfiare una dispendiosa installazione salutata dai saccenti storicari in pompa magna doppia a corto di mezzi e vermi, e buchi, e bruchi, e lenze, e mari, e acque e terre, e leggere e pesanti e orrende in-stallazioni: aria di cervelli e morsi alla lingua.

Ma riguardano anche, questi 42x30, tutti in verticale tranne l’ultimo o il penultimo, trentadue di numero in quantità – ora non ricordo se sono trentuno o trentadue, ma per far sì che facciano una completa dentatura, per chi lo merita, di ghignante aspetto, oppure sorvolata da un urlo, dal riso, o sorriso, piacere, dolore, richiamo, definitivo saluto, deciderò al momento se includere il foglio finale che l’insieme comprende – riguardano, ripeto e specifico non esaurendo una fila in potenza indeterminata e lunga, ritraggono, indicano, sovvengono, mostre di lavori non molto distanti dal punto fermo oggi in attesa e precedenza, ma anche lontani o assai lontani nel tempo, fino ad arrivare all’incompiuto aperto ad una eventuale, non probabile ma possibile, compiutezza – io indifferente se e quando dico auspicabile – con “Quadri naufraghi e Belfagor”. Invitante terreno per gente una tantum che ha scelto questa esposizione che di tempi incompiuti parlava – portarli a termine avrebbe voluto il tempo della noia – per poter sbirciare sui procedimenti di tecnica pittorica. Non ho segreti, dipingo alla luce del sole, il sole di Zarathustra.

Ho nuotato tra mille tecniche, utilizzando le mani, dita e pennelli, e quando una tecnica non esisteva l’ho inventata, ho inventato quella che mi serviva, lasciandola andare al suo destino quando più non mi necessitava.

Io sono io, e non dipendo da nessuno, né nessuno voglio alle mie dipendenze. Quando mi occorre un nuovo sistema tecnico-pittorico lo invento. Nel momento in cui non mi serve più lo abbandono per strada.

Pranzo d’artista: mangio colori, mi ubriaco di essenza di trementina. Ho proprio qui, di fronte, appeso al muro dietro questa minuscola scrivania giocattolo, un Pranzo d’artista dell’87 mai pubblicato, un 70x60 su fine tela di lino. Ci misero anni ad asciugare i colori che allora usai, e, come un magnete il ferro, la superficie viscosa attirava la polvere vagante. A me piace la polvere. Il sole che illumina la danza della polvere tra tetti malmessi e fiori rossi nel verde dell’erba.

Quindi i fogli, questi trenta e uno o due fogli, le tre decine di locandine usate in mostre fatte negli ultimi sette anni per lavori di questo stesso periodo perciò ancora attaccati alla pelle, soprattutto le cinque consecutive esposizioni su Nietzsche, oppure per lavori di dieci anni fa, quindici anni fa, quaranta e più anni fa. Da Gaspare Sicula a Feliscatus a Sostra; proprio così, seguendo il cambiamento di nome, prima diventato un tutt’uno col cognome, poi facendolo confluire con un fluttuante e libero vocabolo in un unico appellativo-stato-essere-apparenza-sostanza, che come autore, uomo e artista di comune accordo abbiamo preso.

Potrei sparire adesso e dire che tutto quanto avevo voglia di fare l’ho fatto, ma non è così. In un momento può arrivare una qualche sollecitazione, la più varia, quella che passa quasi inosservata, alla quale mai e poi mai, a fatto e montagne russe compiuti, si potrebbe ricondurre la gran mole di lavoro portata dall’ebbro turbinio di una indecifrabile natura che quella trascurabile variazione di tono, ad esempio, in un fugace passaggio ha saputo innescare; la coda degli animali serve a dare equilibrio e direzione, le ali il volo.

Della mia immanente natura, del rifiuto di qualsiasi imbalsamata trascendenza – imbarazzante per chi pensa di seguirla e crede di praticarla –, di questo tratta il verbo poc’anzi colto a navigare sforbiciando le acque.

Ma come fa la gente a credere ancora a tali stupidaggini?

È inaccettabile, totalmente da rifiutare, occorre ribellarsi e puntare i piedi, che quasi debba giustificare il proprio comportamento chi l’immaginario altro mondo lo rifiuta, ed esser ritenuto normale chi sulla credenza di un aldilà fittizio (le orrende statue del Foro Italico, uno dei tanti) conduce (e fa condurre), applica (e fa applicare) le scelte di vita.

Sempre lì a chiedere, come per convincersene, chi lo asserisce, che il mondo vero – rivelatosi il riporto di una fantasticheria – sia, come condizione iniziale, quello che – chiamato coi nudi e crudi termini – è l’organizzato, lucroso sistema per l’oblio del piacere e la rinuncia alla vita, all’arte, infagottato di macabre, dolenti, noiose muffe e spelacchiate fantasie. Ha fatto il suo tempo, “al di là” di quanto lo sviluppo normale e senza macchine frenanti della ragione, sottostimandone di fatto la presa e la paura sui bisogni primari di cervelli grezzi, le abbia dato campo e corda, e non sono ammessi tentennamenti e rilassatezza della guardia: deve essere soggetta a categorico rifiuto quella posizione di pensiero (97% di menzogna, 2 di pensiero, 1 di elastan – poco di pensiero e tanto di menzogna) che elogia il falso proponendolo, peggio ancora imponendolo, quale dogmatico vero, e ha permesso di soggiacere soddisfatti e schiacciati da e in grate mentali che di verità non hanno mai visto neanche lo scintillio delle sbarre tra sbarra e sbarra. Il “non vivere” di illusioni in una illusoria trascendenza di un finto mondo altro. Smettete di non vivere. Cessate di stare legati a fantasmi che si trovano nella vostra cinta mente. L’aldilà è chiuso solo nella vostra testa, ed è prigione di concetti, abbandono al nulla, scoria di un tempo grezzo, forbici di stoffa e aghi senza filo. Rinunciare a vivere è l’aldilà, e partire per nessun luogo.

È buono l’odore della grafite, questa è di una matita 2H. La grafite ha il colore della grafite, mentre il legno della matita è giallo a righe nere, due larghe e due sottili, o nero a righe gialle, quattro della stessa dimensione, larghe.

Una barretta, non di cioccolato ma di legno, di un centimetro per cinque per diciassette e mezzo, con 108 buchi da una parte e 143 dall’altra – li ho contati – non è tarlata. Potrebbe essere anche questa il movente di una “vertigine della lista”, o la ripetuta eco di un buco, preso a caso tra i tanti. Finito di leggere quel libro non mi è rimasto nulla. Solo nausea da confusione per quantità e inutilità. Chiuso e posato il libro, tutte quelle popolose immagini a mezza o intera pagina si sono messe insieme in un maleodorante pastone. Il concentrato dei concentrati: mi riuscirà un giorno di farlo leggero più di una piuma? Mi accontenterei anche di come, quanto. Credo che coloro i quali pensano all’altro mondo in questo si sentano pesanti; magari anche ingombranti, basterebbe un buco per sgonfiarli, ma sgonfiandoli cadrebbero con un tonfo, non è quella la leggerezza delle piume. La lista, ma zoccu voli chistu ca?

Pure quando ai quadri dedicavo gran tempo, in dipinti che richiedevano uno, due, anche sei mesi di lavoro, ebbene, difficile immaginarlo e comprenderlo, anche in quei casi inseguivo la compattezza di un tempo minimo, dove tutto il superfluo venisse cancellato.

È tipico degli autori sinistrorsi appallottolare la loro testa ‘nta sti ‘nturciniamenti mentali che ne salvaguardino la faccia negli anni e nel “gruppo” costruita, secondo loro a quel gruppo presentabile, e alla quale, secondo quelle fattezze il gruppo tiene. Si pigghianu a carni a cociri da lista! In natura, la natura è tutta una vertigine della lista. Ovunque c’è molla e spago di una vertigine per la lista. Ci runa corda e ci abbagna u pani; a volerci pensare, tutto è una vertigine della lista, ma non pensandoci la testa non gira, le cose importanti alle quali il tempo va dedicato sono ben altre. Per quelli che di tempo da perdere ne hanno a iosa: ogni buco nell’acqua provocato da una goccia di pioggia innumerevoli volte ripetuto, perciò la lista dei buchi nell’acqua formati dalle gocce di pioggia, effimeri come la gran parte dei libri scritti e della carta stampata-consumata. Quanto potrebbe importarmi della lista dei libri scritti negli ultimi vent’anni? Ci sono, è vero, dei titoli a cui mi sono interessato, ma preferisco ripescarli nella memoria a caso, in modo disordinato, anzi preferisco non ripescarli affatto. E andare avanti, considerando chiusa quella parentesi che a volte mi disturba.

Anche il libro per il quale quell’autore… “Quanti soldi?”. Di quel disastro millenario ne parlo bene parlandone male, ne parlo, ne parlo, neh? Un colpo al cerchio e uno alla botte. Che fare, che fare di quei milioni di libri scritti sulla menzogna dell’aldilà? Anche i subdoli e ambigui sfogliati-residenti di quell’indefinita zona dove l’oltremondo viene propugnato per vie traverse solo apparentemente atee? Di quei libri che, aperti, di gambe ne tengono due e per studiata convenienza, stupidaggine o dolo (soldi e fama) negando una cosa ne ratificano e ne celebrano a modo italiccio loro l’esistenza? Come avviene quando certuni indottrinati, nella farsesca trasposizione che per nome potrebbe avere “Il comico dei comici”, tentano di tirare per la giacca Nietzsche capovolgendo ciò che egli inequivocabilmente asseriva quando era ancora perfettamente in sé, prima della definitiva fuga verso Dioniso, centotrenta anni fa; prima dell’abbandono, al suo misero destino – ché soltanto questo meritava – di quella masnada di piccoli cervelli incapaci di comprenderlo. Nietzsche, verso la terra e l’acqua; e la musica con lievi e affusolate dita, che avevano impugnato martelli, mazze, dinamite. Parole e frasi, poesia e prosa. Aforismi: il sole al tramonto sul mare è una striscia di luce che scalpita. E tale rimane anche quando si fa notte.

Non m’importa nulla della lista dei libri scritti negli ultimi vent’anni. Non sono interessato alla enumerazione delle foglie di uno dei tigli che si trovano lungo la strada nella quale abito, foglie che di qui a poco cadranno.

Ah, dolore! disperazione! non trovare spazio, neanche un po’, per l’ultima aggiunta del momento – aggiunta, sempre quel pendaglio con gli occhialini, ovviamente griffati, pendaglio e occhialini! –.

Disperazione, spinta ad accartocciare e strappare tutto; 5/6/18.

Ma come fa la gente a credere ancora alle nemmeno ridicole, assurde, solamente assurde storielle di Adamo ed Eva?

Muri, case, monumenti, città, millenni, libri su libri nel nome del nulla! Della menzogna e del nulla! Si riuscirà a venirne fuori?

Disperazione? No, mai. Spirito combattivo, per cancellare gli idoli dalla testa degli umani. Può un singolo artista andare contro osannati chilometri di intonaco dipinto, riverite tonnellate di tavole pitturate, tele e teleri con i soliti impianti e le solite noiose storie? Ce la può fare? Sì, perché ha dalla sua la verità contro la menzogna, checché ne dicano quei cumuli di abbagli, viventi per modo di dire, che anziché nozzulu chiamano vinazza i resti secchi delle olive spremute. Cinque ciambelle e un disco d’acciaio.

E può darsi che taluni le sue armi non vogliano chiamarle verità, ma nessuno potrà mai chiamarle menzogna. Macché, niente disperazione. Non è questo il dolore, né ha tale colore la disperazione, solo una momentanea, agitata arrendevolezza che le mani han rilasciato.

8/6/18 In biblioteca, alla riconsegna – al succitato volume, un altro testo faceva compagnia, con un malcelato richiamo teologico-logistico sulla dipendenza dai giganti, la cui zavorra di debolezza supera il peso della mancanza di originalità (quel Merton spendereccio, che aveva tanto tempo da gettare!); in poche parole Zarathustra lo scarica, certamente non il tempo, che ritrova invece infinite volte in un circolo continuo dove punto d’arrivo ogni punto è, e di partenza –, dicevo che in biblioteca mi è stato chiesto: “Interessanti?” “Noiosi, superflui”, ho detto più che risposto, mentre stavo scrivendo la cedola per la richiesta di un volume stampato di prescia e con un ph neutro.

Barbetta, baffetti.

Penso alle tele comprate nei primi anni Settanta, e ai dipinti di quel periodo. Che legame ha la locandina con il tempo? Il tempo è legato alla catena; il tempo abbaia, e dà un amaro guaito. Trecentocinquantacinque miliardi di giorni fa fummo figli delle stelle.

Da quanti secoli quell’uomo e quella donna stanno lì, con le spalle rivolte verso chi li osserva, ma voltando le spalle a ben più che uno sguardo indiscreto, curioso e a sua volta contemplativo per chi di usare occhi dormienti ha voglia, stanno lì fermi a contemplare la luna? Perché dovrei preoccuparmi di quel che è successo a me, partendo da trenta o poco più locandine, nell’arco di sette anni? Semplice, rispondere è facile: perché è a me che è successo, non a quell’uomo e quella donna, e neanche alla – il buon profumo di Jalla Boutique, profumo di viaggi, di un caffè offertomi da una donna in un treno; d’estate, di orme e di sguardi verso il cielo; io sono vivo; in un passato distante trecentocinquantacinque miliardi di giorni eravamo figli delle stelle; A. J., la Grecia in un profilo di Calabria, Orvieto e Signorelli – carta, non da parati ma di locandine, o di libri con riproduzioni di Un uomo e una donna davanti – ancora una volta dirò e dirò che prediligo l’osservazione alla contemplazione – di Friedrich. Sì, alla luna. Pensavo che nel frattempo si fosse spostata. Invece è sempre lì. È una luna gotica, lo sappiamo. Friedrich non vive più. Quell’uomo e quella donna non vivono, la tela non pensa, la carta esiste perché io penso che esista. Io ci sono e tutte queste cose dipendono da me che ho la coscienza di esserci. Un tempo ne godevo e ora no; ma so che un tempo ne godevo e ora no. La memoria? Aspetta di svuotarsi. Il punto di arrivo è il vuoto I… punti di arrivo / i punti – 1 punto, due punti, tre punti – d’arrivo.

Due è meglio, uno per il mezzodì, dall’altra parte è mezzanotte, il sole è tramontato da un bel po’, tanto quanto – se occorre – perché sorga.

Uno per il meriggio

29 settembre – David Gilmour, Alan’s Psychedelic Breakfast, quello di adesso, quello di qualche anno fa, poi di metà ’70, quindi del ’71. Giramenti di testa, Hotel Coral, plexiglass, Divisumma 33, odore di catrame, Fine. Diciannovesimo è il primo anno dopo i 18.

La responsabilità sul progresso-regresso (lo sviluppo, se ne dica quel che si vuole, sarebbe stato un male minore) intellettuale e speculativo dell’italiano-animale-uomo da parte della televisione è enorme. Stasera milioni di teste guarderanno con ammirazione, sgomento, stupefazione, devozione un dipinto murale a fresco, e dal programma che questo ha già stabilito di propinare sicuramente mancherà l’avvertimento che quanto gli spettatori stanno vedendo non ha niente di vero a parte la materia di cui l’affresco è composto, calce, sabbia, pigmenti dentro l’intonaco, e che l’argomento trattato è mitologia, favola, racconto. Che, inoltre, se la fine del tempo ci sarà, non avrà resurrezioni (pensate solo per gli umani!) né un uomo-padre-figlio-spirito-materiale-immateriale sopra una nuvola a separare i puri e buoni dagli impuri e cattivi, premiando i primi e castigando i secondi. Un avvertimento che dovrebbe essere ripetuto più e più volte durante la messa in onda del filmato. D’altra parte, è un’abitudine non nuova e che, come se fosse una legge indubitabile, imperterrita continua. Da giovane vidi un programma a puntate, dal quale venne tratto un libro “Viaggio nel mondo del paranormale” che comprai per leggerlo, impiantato sul proposito di smascherare maghi, fattucchieri, prestigiatori che non dichiaravano di essere tali, millantatori; gente, insomma, convinta in buona o mala fede, che comunque sia cercava di convincere gli altri, di detenere poteri che andavano al di là dei normali. Uno di questi signori asseriva di piegare col pensiero metalli e cucchiaini. Bene, nessuno però parlava, e se lo faceva era sempre qualcosa di assai velato, appartenente ad intontite sfere di lontana memoria, della consimile menzogna e inverosimile assunto mancato del cambiamento di sostanza, dopo alcune parole e pochi gesti, di un pezzo di cialda nel corpo e nel sangue di un uomo – ammesso che sia esistito – morto all’incirca duemila anni fa. Basterebbe fare analizzare chimicamente e col microscopio la sostanza in questione per scoprire chiaramente che quanto asserito non sta né in cielo né in terra. E certo che non vogliono, perché tutto l’impacchettamento millenario – pacchi su pacchi, libri su libri, storie su storie, tomi sopra tomi – è basato su queste almanaccate capriole chimico-fisiche (la parola capriola non sarebbe adatta, ma se va bene al mondo delle idee di quel dì platonico: l’albero delle idee trentuno anni fa gli misi contro, un tralcio d’edera e un tubo spremuto per suo frutto), smontate e smentite queste, in uno e più liberatori salti di vetta in vetta, crolla tutto. Si sciolgono i ghiacciai, quando si deve e serve, non quando non si deve e si provoca danno. Per contro: glaciazioni, meteoriti, estinzioni, religioni.

Poi, ve’, quel matematico e le priorità, impellenti e sull’attenti: far presentare i suoi libri al biancovestito di turno.

Pavidi sono questi filosofari con le loro contorsioni parolistiche. Gente di poco conto, di tornaconto, calcolatori attaccati alla cadrega pronti a mentire, a falsare i ferri a T delle loro stolte elucubrazioni, pur di non perderle quelle costose seggiole. Da qualche minuto sono tornato al 6 di luglio. Sto pensando a quel che ho fatto in una o nell’altra parte della mia vita divisa in due: da siciliano e da siculo-piemontese, e tutte le diramazioni, i cambiamenti, le esplorazioni, le cariche a testa bassa, allo sbaraglio, la rinuncia e l’abbandono di conquiste a fatica ottenute che il Gaspare Sicula-piemontese-milanese (i cinque anni alla Galleria L’Isola, da fine ’86 a metà ’91)-tortonese ha avuto; i minuti di sistema adesso sono pochi, passo passo si rimane fermi alla stessa data. Non è ancora giunto il momento del seguente numero sotto e di fianco la stessa È. Il piacere è nel fare, per mettersi continuamente in prova e saggiare il limite di resistenza – certamente la propria, l’altrui non deve riguardare; dove sono gli “altrui”? non li vedo – e lì trovare la forza per lo sviluppo della propria potenza. Il piacere è nell’agire, non nel godere di quanto fatto, bensì nel rifiutarlo, quasi con astio, con una smorfia, in quanto già vissuto, già consunto, passato. Sta lontano passato, tu non esisti.

Quegli angoli di terra strategici, e quelle intense, porose spianate caparbiamente acquisite e padroneggiate; mai ricevute in dono! Ah, cos’è mai la pittura, in questo momento la rifiuto, non provo attrazione verso di essa, provo odio verso la pittura, vorrei non esser mai stato un pittore, vorrei non esser mai stato, perché ciò che si riesce a raggiungere prefiggendosi uno scopo lascia solo gusto acre, insipido e miope amaro, sfinito e perso nel vuoto; delusione lascia – i canneti in riva al mare sono pieni di mistero –, esaurita quella carica gravida e impastata di passione, dissoltasi nell’unta e disillusa rimanenza di un contenitore colmo di vuoto, si cerca, con foga e affanno, di sfogliare il limite del tempo senza la t ma con la i accentata, ad esso strappare le pagine per rimescolare quello che si può mettere ancora in ballo, sbagliando strada anche volutamente per capire e pagarne il prezzo: quanto costa errare? Trascrizione del 30 settembre, dall’arancio al viola, i tondi di Numa alla Persiana, macchiati di sangue, i tondi. Raffreddore da fieno e pennelli consumati, uno terra verde, uno violetto di Marte di martora, l’ultimo trasparente senza saltare il penultimo. C’è una scala a chiocciola della quale non vedo il fondo e che in alto non finisce più, in fondo è buio e pure in alto. Ha prezzo errare? Tanto o poco senza soluzione di continuità, perché si vuol conoscere e girare per condurre, indurre il sottosopra ad avere un senso, rivoltando quanto capita a tiro e staccatosi cade secco di commozione – la lunga terrazza di una scuola elementare, una caduta e un colpo in testa – rivoltando anche il dolore, reimpastandolo – persi u capu ru filu – reimpastandosi con le proprie mani – u truvai – rifinendosi con le proprie sapienti e vere dita, rifiutando quel capo fasullo, immaginato malvagio e vendicativo, eliminandolo al passato e al futuro – nel concetto di esistente (troncare e inabissare), la negazione dell’esistente, costruita dalla mente remissiva, supplicante, mendicante un tozzo di perdono per nessuna colpa se non quella indotta dall’angoscia di averla e sulla quale gli sgozzatori d’intelletti sguazzano ed edificano costruzioni e cattedre, perde e arretra, si ritira; mollacchia di paura, cozza, perché antivitale, con la forza vitale dell’esistere, perciò non esiste. In questo modo vanno guardati, singolare e plurale. È loro il nichilismo. Il nichilismo è il loro stato. La transustanziazione: da niente a niente. L’übermensch così evolve. Così evolverà l’übermensch. Modellare e scolpire il futuro vuol dire precederlo, anticiparlo e farlo a propria somiglianza; io creo il mio tempo a venire, questo vorrò essere. E se non sarò è uguale, ma ho provato.

Ho rifiutato e combattuto il tremiciattolo falso navigando nelle acque, nei fiumi, nei mari del vero: trascendenza contro verità, vince l’immanenza dell’übermensch.

Già, modellare e scolpire il futuro significa prenderlo benevolmente a pugni, con quelle mani che anziché carezzare percuotono. Cosa è mai la pittura! Perché esisti? Perché esistono colori e forme, spazi da riempire e linee da seguire? Perché esiste la luce che dà voce al colore? La luce! Nell’etere c’è una pagina che la riguarda e non la voglio strappare. La composi anni fa con foto di quadri e frammenti di quadri: La luce. Quella scura, la luce del buio. Il punto finale di una chiocciola di parole e numeri che girando va a capo e s’involge. Sì, la spirale senza un inizio e senza fine, attorno a un’altra spirale gira, in cammino, quest’ultima, seguendone un’altra, a mo’ di protezione, guaina, muta per il freddo e caldo urico, le gallerie di Vespasiano; di nuovo, copertura protettiva, smesso il neoprene. Il tempio di Poseidone è capovolto, vestito non di vergogna ma di sviluppo – i tetti crollano e il sole illumina l’erba – e cambiamento –, ben arrivata conoscenza, cacciamo i maestri proibitori acidi dentro, impositori per debolezza di mente, impostori per diletto, corruttori per vanità, ben arrivato caldo sole di giugno –. Non è finita, un’altra spirale avvolge le interne precedenti, e avanti così fino a dove arriva l’immaginazione, in una danza bacchica della volontà e della volontà di conoscere. Voglia e immaginazione sono la stessa cosa nell’eterno ritorno dell’uguale. Lì mi sono dato da fare vivendo. E ho vissuto facendo onore alla vita, rispettando non il creato e un mortificante mondo altro inesistente, ma la creatività della vita. Il mondo altro è distruttivo, in quanto inesistente per vocazione, in una chiamata dal nulla portatrice di sventure.

Già la stampa d’arte, quella fatta con matrici originali, siano esse di rame, zinco, pietra, legno, per puntasecca, acquaforte, acquatinta, litografia, xilografia, metodi e procedimenti che utilizzano cioè supporti disegnati dall’artista, è sempre stata da me considerata come opera di seconda categoria che poco ha a che vedere – non mi spingo fino a nulla ma la tentazione di farlo è forte – con l’unicità di un disegno o un dipinto, la cui identità è irripetibile anche in caso di fedeli – sarebbe meglio poco fedeli – copie. Non parliamo poi della grafica ottenuta utilizzando procedimenti meccanici per fissare il disegno sulla lastra e che considero uguale a carta straccia. Ne sono state stampate tonnellate e tonnellate per autori e autoracci in decenni e decenni di profitti. Ho realizzato, in passato, alcune litografie originali, facendo, per ciò che riguardava la numerazione, il contrario di quanto tanti avevano in uso fare. Cioè aumentando la quantità di copie dichiarate rispetto a quante effettivamente tirate. Stampando, ad esempio, dieci copie di una litografia per la quale dichiaravo venti come tiratura. Dal punto di vista pratico un numero minore di copie ne aumentava il valore. Ma io non guardavo a questo, non prendevo in considerazione l’argomento “utile”, lo facevo perché a tanti sarebbe potuto sembrare quanto meno strano che svolgessi tutto questo lavoro per così poche copie. Su alcuni esemplari di questa decina o dozzina di stampe intervenivo con il colore; quelle che poi mi piacevano di più, di stampe, erano le cosiddette prove, non le fasulle prove d’artista della normale prassi, ma le vere e proprie prove, tre o quattro, vistosamente carenti d’inchiostro oppure macchiate. In esse, i cui difetti le rendevano effettivamente uniche, mi piaceva lavorare con il colore, intervenendo anche col pastello e la matita. Comunque sia, la mia esperienza di grafica, di questo tipo di grafica, si è limitata a pochissimi fatti e circoscritta in un breve periodo, intorno alla metà degli anni novanta. Poi, se devo sbottonare pure il panciotto che non ho chiedendomi perché in una fotografia che ci ritrae non siamo noi, non mi va di fare un disegno calcolando la specularità del risultato finale, mi sa di artefatto, di falso, di menzogna, finzione.

Cosa sono, quindi, i lavori che oggi espongo? Nient’altro che locandine, il cui valore sta nel fatto che sono quelle utilizzate durante le mostre susseguitesi in questi sette anni. Un valore perciò affettivo (faccio presto anche a disaffezionarmi). Il valore commerciale potrebbe essere dato dalla firma che potrei apporre su ognuna di esse, anche se la cosa mi fa ridere; al solo valore della firma non ho mai creduto. Qual è il valore di una firma o di un autografo di per sé? Se staccato dall’opera a cui dovrebbe essere legato? Per me è nullo. Anche se, a ben vedere, se si mette in causa l’unicità, la non ripetibilità, l’originalità, è più unica la firma che un artista pone su una delle copie della stampa d’arte che la stampa d’arte medesima.

Vengono indicati, tutti i bambini, come figli nati con la colpa “originale”. Ma come si permettono? È violenza, ingerenza, invadenza, criminalità.

Se è vero che l’oltremondo in cui credono è, secondo loro, anche il luogo (?) cui dovrebbe tendere chi questa castrante fantasia l’ha sempre presa per quella che è, pure i figli di questi ultimi vengono additati, dai seguaci delle favole oltremondane, come in origine colpevoli. Ma come si permette questa gente di pensare, parlare in questo modo? Chi dà loro il diritto di etichettare con una colpa una vita che nasce? Quanto è malefica questa violenza? Chi li autorizza ad agire con tale arroganza verso un individuo appena nato?

Alcune di queste locandine hanno la data di apertura e chiusura della mostra, alla quale esse fanno riferimento, coperta da una striscia di carta; in questa, la scritta: “Prorogata fino al” e, ovviamente, i numeri ad indicare il giorno e il mese, se l’esposizione decidevo di tenerla ancora aperta per una o due settimane. Altrimenti, con una striscia di carta dello stesso colore del fondo, senza alcuna dicitura, se la chiusura veniva posticipata a data da destinarsi, lasciando aperta la mostra più a lungo. Nel caso in cui l’immagine del fondo sulla quale campeggiavano i numeri delle date non permetteva una decente copertura, rendendo visibile il rappezzo con la correzione in un rattoppo pasticciato, facevo stampare una nuova locandina. Della mostra in questione perciò ne esistevano due. Quale di esse scegliere?

Bisogna precisare che anche dai fogli dove la data iniziale era stata sostituita, o del tutto cancellata senza metterne una nuova, la prima non veniva mai totalmente eliminata, essa rimaneva per così dire in memoria, resa visibile per trasparenza, in filigrana, emergeva mettendo la carta in controluce.

Dunque qual è la locandina rappresentativa di una mostra? Eppure quell’apostrofo che manca distanzia un po’ la e accentata dalla l, ma è pur vero che un segno grafico che non serve è sempre qualcosa di cui si può fare a meno. Vedi quel Costantino testone i disastri che ha combinato con la sua maciullante fantasia del segno!

Quale, dunque, scegliere? La locandina di partenza oppure quella di arrivo? L’originale o quella modificata quando è scissa dall’originale e, non essendoci la coincidenza delle due, ci si trova a decidere tra due diverse soluzioni e possibilità? L’inizio e la fine di un viaggio, tra l’entusiasmo di cominciare e la stanchezza nel finirlo, il viaggio; ed è da lì che ho iniziato a cancellare lo scritto che questo precede e che qui ho trascritto, 23/6/18.

Poiché cambia molto tra l’inizio e la fine di un viaggio che le due differenti metà congiunge, benché questo percorso, inteso nel senso di periodo espositivo – non delle locandine ma dei lavori di cui esse trattano –, sia nulla come volontà di potenza – è più volontà e rappresentazione – rispetto al viaggio vero e proprio nel periodo creativo della realizzazione dell’opera.

Ordunque, l’articolazione dell’opera del fondo (l’immagine scelta per rappresentare la mostra) faceva sì che sorgesse a posteriori il dubbio: inizio di una mostra o fine di una mostra? Perché non pensare che l’atto creativo stesso con le sue scelte di forma e tecnica poteva in qualche modo prefigurare la richiesta di soluzione di un dubbio? Chi può dire che non sia così quando è la stessa mano d’artista che mentre scrive, dopo essersi divertita a cambiar nome al diretto autore interessato, sguazza in una scrittura che si arrotola seguendo percorsi di labirintici spirali di segni? Già il pensiero, pertanto, mesi prima, anni prima: Prima o seconda locandina?

In alcuni casi, per le esposizioni da adesso più lontane nel tempo, esistono, sono state approntate, e oggi me le ritrovo, tre locandine, due in seguito plastificate e una no. Ma lì la scelta su quale attaccare al misto lino è stata facile, le due plastificate le ho scartate subito. Erano quelle che applicavo ai lati del totem-cavalletto azzurro da posizionare all’angolo della strada, tra via Rinarolo e via Emilia, che fino a qualche anno fa avevo la voglia e la pazienza di portare ed esporre nelle ore di apertura della galleria, fidando nel fatto che le frecce direzionali dipinte sotto le locandine invogliassero le visite alle mostre. Oggi, a dire la verità, che la gente venga o non venga, entri o non entri, guardi o non guardi, si fermi o non si fermi, non m’importa granché, m’importa poco, anzi m’importa nulla. Si dirà, perché farle, allora, le mostre? Semplice, Sostra; semplice da dire e da spiegare, rispondere è facile, non pone problema, né pudore, né dubbio, né ricerca opportunistica di termini: per guardarmi, per leggermi, faccio le mostre per poter guardare – godere di questo – e valutare quel che ho fatto; non mi aggrada più andar per mostre e per musei, per paesi e città, per terre conosciute o ancora da conoscere, niente monumenti, gallerie d’arte moderna, luoghi d’arte antica, tutto mi annoia. Preferisco guardare ciò che ho fatto, tanto. Preferisco pensare a ciò che fui, tanto e poco. Dipende dai punti di vista di Giano bifronte, dipende da quali occhi vengono usati, quali momenti presi in esame, quali fatti in considerazione, quali dipinti affrontati, quale pittura combattuta, quale pittore all’arrembaggio, qual altro pittore sgominato e raso al suolo. Terra bruciata, ti trovi in mezzo a sarmenti sicchi, nero di vite e terre arse. Non ho più trent’anni, ma ho fatto tanto, tanto e senza aiuto. Ma chi sono mai questi pincopallini che in un secchio di immondizia credono di aver salvato l’arte moderna? Trinciatori di superficiali restyling. La pittura non è sofferenza, la pittura non è solo godimento. La pittura è. Negazione.

L’altra delle tre locandine, quella non plastificata, è la locandina mosca, quella che vorrebbe cercare o chiedere, non essere tenuta da una barriera che non vede; è la prima, che viene attaccata con quattro pezzi di scotch nel lato interno della vetrina della 11 Dreams, accanto alla porta d’entrata, ed è perciò essa che deve prender parte alla esposizione, il foglio fatto di luce per metà solare e per metà artificiale, che ha fiutato il buio della notte e il buio di una stanza.

È notte. Non c’è nulla dopo la morte, non lasciatevi prendere in giro, non lasciatevi incantare, vi imbrogliano, i mezzi che hanno sono primitivi, ci vuol poco a debellarli, basta un grammo di ragione. Se nessuno credesse più alle loro fandonie tutti i loro castelli crollerebbero e con essi le vostre gabbie mentali.

Esporre le locandine è ridurre ulteriormente una carica emotiva, la passionalità del fare e quindi il coinvolgimento iniziale a metà strada già ridotti. Quando facevo vedere i dipinti di Hogarth a mia madre, lei tendeva a sottolineare che non condivideva l’abbondanza di quadri dentro il quadro nella pittura dell’artista inglese; ed effettivamente il quadro nel quadro smorza l’idea di sintesi dell’occhio che guarda un’opera d’arte, distratto dalla pittura dipinta. Sintesi che in età matura il pittore raggiunse passando per la porta di Calais. Sintesi e commestibilità dei tessuti, mai però “pastosi”, vocabolo che un intonacato nero invece usava valutando le qualità vocali di una cantante romagnola.

Per quanto riguarda ogni singola mostra riferita alle locandine rimando agli scritti ad esse collegate. Ma qualche cosa voglio dire – aggiungere –. Aggiungo, come diceva un politico “proletario” con la pensione di dieci operai, voglio che il mio termine, pur avendo le stesse lettere e nello stesso ordine, stia lontano anni luce da quella vigliacca e spudorata menzogna travestita da interesse per il prossimo, per non essere inquinato, infettato dal contatto. Quello lì proletario! Puah.

Aggiungo, primo: che i colori della stampa non corrispondono perfettamente a quelli del dipinto cui la locandina si riferisce, ma questa, si sa, è l’eterna lotta tra originale e riproduzione. Secondo, la superficie del foglio di carta non è uguale a quella dell’opera originale ivi riprodotta, sia essa fatta su tela, tavola, cartone, carta di diversa grana e grammatura oppure altro materiale. Terzo, mentre è normale che la riproduzione avvenga in dimensioni ridotte rispetto all’originale, in qualche caso, quando le misure del dipinto risultavano inferiori al formato della locandina, ho dovuto a suo tempo ingrandirle, nell’immagine, s’intende. La variazione provoca tuttora qualcosa che definire disturbo è eccessivo, in modo più azzeccato direi che suscita spinta all’elaborazione per concentrare e ricondurre la stessa immagine in ranghi congrui.

Se non è dovuta a scelte precise nelle quali l’indirizzo estetico ha un ruolo di accompagnamento, o apertura di strada a un deambulare viziato – solo la visione ravvicinata di uno sguardo dinamico a volo di uccello in picchiata può permetterlo – la sovradimensione di un insieme pittorico, anche di un particolare, o di un tratto, l’accettazione visiva macro è sempre controproducente. La ripropongo per andare contro alla mia stessa circumnavigabile asserzione.

Viva il mal di mare. Viva la febbre da fieno. I cavalli sono partiti! Non torneranno. Si sono scrollati di dosso i pesi, quelle semplici stuoie con tasche che fungevano da selle. I vertuli. I vertuli vacanti, chini di nenti. Viva la gastrite, viva l’Allubifilm!

Firenze e Orvieto, due emisferi di spumoso cervello fritto.

Quarto: non saprei cosa dire dovendo proseguire, ma non mi piace finire con terzo. Ma sì, che – per comodità, per esempio, per chissà quale altra invenzione – le locandine sembrano avere una dimensione alquanto superiore – pensosa tra Nietzsche e Mahler – a quella di un dipinto 40x30, pur essendo, la differenza, limitata ad appena due centimetri a sfavore del quadro e solo nell’altezza.

On/Light

C’è differenza tra l’originale e la riproduzione? Certo che c’è differenza. Significativa e calcolabile. Ben distanti i termini di paragone. L’originale sta da una parte e la riproduzione dalla parte opposta, agli antipodi.

Ho fatto, è vero, delle mostre con stampe e fotografie, ma su ognuna delle opere esposte ero intervenuto con colori a pastello o ad olio oppure tutt’e due. L’unicità dell’intervento creativo – un’unica cosa tra gesto e pensiero, un’unica cosa tra gesto, pensiero e opera; ci deve essere la possessione della materia, se no non c’è gusto, manca il divertimento; il ping-pong dei ruoli tra tela e tela dipinta sorgeva dal bisogno di azione: agire è volontà di potenza, l’oltrepensiero è il pensiero che è azione –, l’esperienza indivisibile dell’intervento creativo, per la quale l’artista è dio in quel momento, veniva perciò rispettata e mantenuta.

Me le stampò un litografo con un ottocentesco torchio a stella (le poche litografie del quarantenne artista che fui). Venere, le pale della ruota di una nave di pietra, i raggi della Ruota immanente, l’ottagono, piano curvo di appoggio della mano di Demeter (il). La scintilla di Contropittura.

Agrore azzurro.

Niente da fare. Io a quella che comunemente viene chiamata stampa d’arte – in questa triplice contrapposizione ossimorica: comunemente/stampa/arte – non credo.

L’arte, occorre affermarlo, non è un comune momento ed è un evento unico, non una ripetizione uguale a se stessa; tra il 2011 e il 2013 feci quattrocento ritratti di Feliscatus, parte a matita e parte a penna: non ce n’era uno uguale ad un altro.

No, la stampa d’arte così chiamata non mi piace, non la guardo, non mi fermo, non sosto in estasi davanti a una stampa. Veramente non mi capita più neanche davanti a un dipinto. Meglio della stampa la fotografia, ma anche lì, quando si comincia a fare una copia dopo l’altra, qualcosa inizia a sgretolarsi, incastri di pixel e bromuro d’argento come castelli di carte in quantità si accasciano e muoiono, perché copie che non hanno mai avuto una vita né mai hanno potuto darla. L’arte per essere posseduta deve possedere, per potere deve essere e avere potenza.

On/Light

È un volo che parte, va, torna indietro, riparte, si alza, accelera, gira, poi gira, lei gira in tondo, rigira in vuoti d’aria, sospira, ansima, vira, curva, s’inchina, s’innalza, si stanca, ritorna in elicoidale discesa, si sfianca, si ferma. Basta volare. Volare basta. Scendo, sono arrivato. Sono fermo. 24 giugno, ore 11,35. Dalla finestra, in sottofondo, voci e suono di una rovinosa cerimonia, dietergente e rovinosa. Dalle ante aperte – se cade per terra devi ugualmente mangiarla –, bianca, tonda e spoglia di tutto; quattro buchi e un’asola. Chiuso l’argomento È. Con un capello attaccato a un foglio: dunque l’anello del ritorno.

Cosa ho fatto io in cinquant’anni di lavoro, di pittura eccetera eccetera? Ma perché ho adoperato, ripetendola, questa espressione che malvolentieri mi porta alla mente lo starnuto parolaio di stagnataru nimmularu che usa profferire quel tale filosofo, e quando così dice (spesso) è d’essay meno comico di Peppino De Filippo nel film “La malafemmina”: “E ho detto tutto.”?

Cosa ho fatto? Di quante cose mi sono occupato? E perché prendo adesso sul serio quella che poteva sembrarmi una bizzarra idea, pur avendo cominciato a scriverne già alcune settimane fa – un ritratto scritto e detto, in quel caso e momento solo accennato, come al solito sul retro di un foglio già stampato –, sì, veru è, perché prendo sul serio, ora, il pensiero strano di esporre nientemeno che locandine, fogli che indicano un tempo preciso, e scrivo sganciato ma non distolto dall’atto creativo, dal bisogno creativo, dalla voglia, dalla necessità di fare? Un periodo alberato, nel quale tutto è già finito, trascorso.

Un periodo che vaga e mi fa muovere la testa da sinistra a destra per seguirlo.

Anche questa mostra ha una locandina. Contiene l’immagine ridotta delle trentuno precedenti in ordine cronologico. Ho utilizzato i PDF iniziali, è il motivo per cui le date di apertura e chiusura delle esposizioni alle quali esse fanno riferimento sono senza correzioni, coperture, variazioni, proroghe. È una locandina, quindi, che si avvale di immagini virtuali che non sono fotografie delle opere in mostra. E allora, in una giornata al mare, da questo preciso punto e momento, di mostra potrebbe partirne un’altra, con caratteristiche tutte da decifrare e rileggere dopo averle delineate con la corretta inclinazione di luce ma con il consueto giro di doman-te vuote, alte e opache, e conseguenti risposte basse, piene e trasparenti. Oppure?... Così come finisce Aurora. 81-18/18-20: 118.

Sostra

www.sicula.com feliscatus@sicula.com

Milano-Palermo, Palermo-Torino.

Nuovi fogli – il retro del biglietto/carta d’imbarco del viaggio in Sicilia, andata e ritorno, trascrizione del 30/5/18. Mostra di fogli, posti di sosta, corpo a due dimensioni. Tra un viaggio e l’altro in spostamenti avvenuti non in assenza d’aria, oppure per luoghi combinati – io dormirò, come se fossi in treno, con i suoi e miei cigolanti infissi sotto corrente – ma volontieri accettati in un luogo assente della dimensione del pensiero, di cui il pensiero spinge a privarsi e su cui lo stesso invita a costruirsi; con pressione artefatta lungo un piano di oblò doppi e suoni sommersi.

Conveniente nel prezzo quell’incipit motorio – di gran lunga preferisco quelli che si avvalgono di piedi e scarpe –, in virtù di prenotazione e acquisto fatti con largo anticipo sul giorno di partenza: benché le nuvole viste da sopra… No, triste e surreale, surreale e triste con lo scricchiolio delle ali implumi – le avesse avute Icaro! –.

E ritorno all’indomani; già, perché? Il viaggio si chiama instabilità di parte, la poltrona si chiama irrequietezza; vagare si chiama il dormire. È l’irrequietezza la mia comoda poltrona, questo nome le ho dato, uso le molle per saltare anziché sedermi, e il rosso velluto per assorbire il dripping con piedi di sangue. Graffi, ferite, tagli e sfondamenti; ma continuo a saltare, urlando e biascicando che saltare si deve, addosso a crimini ed escalere, suonandole le sante ragioni. Pigiandole le uve nere raggrumate. Mosto cotto per Polifemo. Ceci e frumento per Demetra. Il tempio di Poseidone è a testa in giù. No, è veru, unn’avi risettu. Da e a u, a freccia di Amazon vulata cu sbarigghiu. Era solo un capello ad arco, che ho ritrovato appena più su, tra comoda e poltrona, dalle 18,30 del tardo pomeriggio a qualche ora prima della tarda mattinata: indietro come i gamberi, diceva qualcuno, a ritroso con la parola, con essa si può. Il capello del meriggio, uno dei tanti – quanti ne abbiamo? e quante linee sul tavolo bianco che si spacciano per capelli? è questa la peluria dei muri su cui uno che metteva in bella copia Morandi passava il gran tempo? e che – figuriamoci – fu chiamato a giudice, da una fantesca malata di nostalgia, dell’operato di un novello milanese le cui forme vivide e vivaci, greche, o arabe, diventarono, in altrui mani, miseri, pruriginosi laici altari di bianco vestiti, con qualche scarabattola in composizioni da equilibri liceali e sospiri di bocca e non di visceri da melò bianchi e neri – solo intermedi, neutri grigi – anni ’50? Che salto conformista da Bacon allo spilungone di Bologna, il cantore della polvere – dicono gli zuzzerelloni della parola –, mentre altri seriamente la polvere l’usavano davvero, magari impastata non con vino annacquato in aerosol ma con la gelatina bianca d’ingestibili pennellate.

D’un salto, quindi, dentro; all’interno dei 4x4x3,70, stavolta fisici, gli unici dati, così ho deciso, certi, misurabili, concreti; dati che hanno, appunto, una misura reale, rilevabile con poco quasi nulla – poco senza arrivare al nulla –, ma è lì, in fin di storia che bramerei esporre tra effusioni e deliquio, volontà in potenza ma non necessaria, trasparenza di fatti e nullità a righe orizzontali. Larghezza, lunghezza, altezza della 11 Dreams, della 11,70 Dreams. Avrei dovuto dire quei “20” per i cinquanta omessi, ma io, negli anni Venti, non c’ero – forse sì nella mia futura gioventù, ma soltanto come proiezione e un po’ cresciuto – perciò dico quei ’70: dal ’71 al ’79, all’80 non pertiene l’apostrofo, l’80 non mi piace, come non mi piace l’81. L’ottantadue sì.

Ora trascrivo, a partire dall’aletta colore avorio vecchio – se anziché cellulosa fosse intonaco acrolito, avrebbe altezzosi punti di muffa, acuti e gravi perché tali sono quando in alta considerazione di sé, bianchi e neri perché dentro noccioli di pesca e a cavallo di punte di riccio, e limone, e acqua di mare – incerottata, ferita, lussata, staccata, incollata al resto; di giallo pallido è l’aletta, per unirla alla smorfia di viscido olio con l’aiuto della quale assume valore e funzione di tasca di talco, mediante uno e più pezzi di scotch cartaceo inchinato sul giallo, pallido di colore e trasparenza; a sacchetta silenziata, guarnita di un nastro a indice, corredata da decorazioni e onoreficienze chiuse a chiccessia, maschera per muri con settecenteschi nei di muffa a trompe-l’oeil, e cerei visi, e farinose vite.

Parente prossimo di quel nastro adesivo che ancora arrotolato ho inserito sotto l’aletta-sacchetta per ovviare al riflesso della lampada sullo scritto a matita, palmi e palmi, metri e metri, raccolti non in preghiera ma semplicemente in attesa di un lavoro di legante; ecco, la vita dello scotch è tutta qui: non nasce per morire e risorgere; è arrotolato, all’occorrenza si srotola, e quando finisce – di nuovo semplicemente – finisce, nient’altro; a un collante non serve l’aldilà, allo scotch non occorre l’aldilà dei nastri adesivi. E così, senza il fastidio del riflesso, a ben leggerlo viene meglio, comodo senza contorsioni di collo, superando altresì l’ostacolo del tratto già chiaro, lieve di una scrittura ch’è tale quand’anche in alcuni punti calcata; Ma tentare (o cercare) di ottenere un tratto scuro, addirittura (non è possibile che un miagolio diventi ruggito) nero – da leggere verso sera con luce solare: perché? Perché sì –, con una matita dura, è come tentare di cavare acqua da un sasso asciutto – na cuticchia cavura di suli – e caldo; ho visto una carbonaia che ristorava i propri piedi con un mattone scaldato sul piano di ghisa di una stufa accesa. Vidi, molti anni fa.

Tu premi ma il grigio ha quella caratura, metti sulla bilancia più materia ma il peso è sempre quello, non riesce ad andare oltre. Il grigio annacquato, che potrebbe essere traslucido e non lo è, tiene banco, quel blando e rilasciato banco, e non lo molla, non di noia è fatta la detenzione runni s’agnunìa l’abbandono – chiù tardu scrissi abbannunu, il siciliano è pieno di u –, di spazi utili e vuoti (ampi!) ne trovo sempre meno, non ci trovo simmetria, scrivendolo ancor meno: la muscolatura già senile del grigio. Ah, una parola, decentrata (appena), costretta tra parentesi; vecchio a diciott’anni.

Voglio del nero in più! Ma invece insisto, ad usarlo questo grigio tecnico da abat-jour da tavolo, un grigio flaccido di passi strascicati. È farsi violenza; oppure entrare appieno nel senso di una parola leggibile o no, accomiatata anziché no. Scrivere – con la c francese arrizziata dalla cediglia –, crivellare il foglio di segni mi sfinisce, rivivendo le parole. Nel fluire di apici e di curve angolari – respirando nella corsa lettere e sillabe – e pezzi di suoni in formazione tagliati di scatto, di netto; recisi, come voltandosi si recide una folata di vento, trascrizione del 18 settembre, smetto.

Voglio tornare alla pittura. Ma cosa dipingere che non abbia fatto già e che perciò non mi annoi? La pittura, il gesto pittorico, il consumo pittorico, la fatica pittorica, – stanchezza! La stanchezza conseguente mi darebbe l’aria che ora mi manca, questo luogo di pianura, magari lo sento rarefatto di montagna, le cui pareti mi danno angoscia; la montagna: quel colpo di piatti frantumati nella prima sinfonia di Mahler e di Dimitri Mitropoulos, quell’impennata, nei Frankenstein scossi dal vento, dalle pale di un vento costruito e diretto come se fosse un’orchestra con ondate di asincronia.

In un sogno che trasuda angoscia si cerca di urlare ma la voce per farlo non c’è modo di trovarla, e tutto rimane lì, smorzato, un diafano grigio di campane lontane, in cerca di una sua temperatura corporea, un grigio scemato che non è argenteo e non ha un suono argentino, un grigio di tono slavato, né sano né malato, diluito in un risveglio ansioso. Un grigio senza vita e senza quieto vivere, che si biforca in due grigi della stessa qualità e intensità di voce, uno rimasto nel taglio del sogno interrotto ancora sanguinante, l’altro impigliato nell’agitato risveglio senza ferite aperte. Questo grigio non sarà mai il grigio che nel bianco e nero il rosso – carico come un asso di coppe –, nella sua volontà di potenza e gli occhi di fuoco, è in grado – alto grado – di picchiare a precipizio e stendere in permanenza.

Corpo di matita: un punto. Corpo di penna: un punto. Bachelite di biro e anima metallica in corpo di legno. Dura grafite, nero inchiostro. Sto scrivendo adesso i testi, ma farò la mostra tra un anno; questo il titolo che avrà: “Da Gaspare Sicula a Feliscatus a Sostra”, se sarò ancora vivo, se invece sarò morto si chiamerà: “Da Vivo a Morto”. Non sono morto, oggi 14 giugno 2018, nella proiezione ortogonale e nella teoria delle ombre, dove? in un tubetto di terra d’ombra.bruciata, con un punto in mezzo tra terra e ombra, terra-punto morso ombra, che due ore fa ho usato, ancora qualche rigo e sarò non-morto. Mi accontento di quanto detto, irripetibile è quel quanto di materia e sfumato che unisce ombra e bruciata.

Haematites, un giorno dedicherò una mostra a queste piccole tele dei primi anni duemila. La mina dura mette ansia. Con la matita morbida devo dosare accuratamente, centellinare la forza delle mani che si muovono consce di sé scivolando senza paura sulla carta, disegnando il buio quando questo occorre, e per contrapposizione la luce se al buio è vicina e del buio è complice, essendo il buio l’anima della luce.

Uno, due e tre: pronti, via! I cavalli non-morti sono partiti.

Ho cambiato matita. Mi sono stancato della 2H. La 2H mi ha stufato. Ahh! Ahhh! Respiro.

Benvenuta Office HB.

Benvenuto cappello di lamiera e gomma.

Benvenuto nero del legno. Se fosse stata B sarebbe stato meglio.

Ci accontentiamo. Accontentiamoci.

I dodici fascicoli de “L’Arte Moderna” di Argan hanno un pungente odore di vecchio. Riproduzioni di scarsa qualità. E il testo, che noia! Spazio, tempo, luce, ombra, pieno e vuoto, composizione e movimento. Che sonnolenti frasi, che opportunistici, meccanici, insipidi, sterili vuotaboli– neanche bugiardi, nel disimpegno di questa scrittura non v’è da smentire alcunché di fandonie, solo rassodata insignificanza –, frasi grevi di sali e di sucu, nonché ai loro occhi, di Argan e compagnia, con tutto il loro “impegnato” dire, veritieri piagnistei di parole. Leggi e non capisci; perché non c’è da capire. Leggi e non rimane nulla. Solo stucchevoli barocchismi stettacchiati in un prima e dopo che potrebbe essere dopo e prima, biglie e palle di vocaboli da estrarre a sorte in una partita persa con la pittura, la scultura, l’architettura, e la banale e pedante impostazione, suddivisione, ripartizione dei cosiddetti testi d’arte: al macero tutti i testi d’arte. Che con un ottavo di cartella, mezza cartella, una cartella, due cartelle, credono di spiegare la vita di un artista. In quella superficie regolare di misurabile carta credono di arginare, sbarrare, contenere, esaurire “illustrandola”, perimetrare con precisione, racchiudere con scienza la vita e il lavoro di un artista, che sguscia, si dimette e si afferma, riafferma che vita è incontenibile, o c’è o non c’è, vivi e lavora. Che preghi? Ma quali testi d’arte? Non orare il niente, perditempo dietro al nulla! Vivi suolo e terra, non figurine di bigi e tristi cieli. Vivi, momento dopo momento cardati, momento con momento giuntati insieme o prestamente separati, caotici pacchi di istanti, agglomerati di momenti, come di atomi, attori che recitano, scrivono una parte dopo l’altra, arrancando, da quattro gambe a tre, senza freni in cerca di enigmi, atomi recitanti che cozzano scheggiando il tempo, piegandolo a sé. Basta.

Per coloro i quali non valgono – i potatori di colori – neanche una parola intera occorre, metà forbice è sufficiente a tagliarne mezza. Agli artisti che sono tali – non perché essi (con le esse maiuscole) lo affermino, ma perché così è, c’è il gatto anche quando non c’è (la sua s ha il suono felpato) –, non bastano tutte le parole di questi signori dell’artifizio (il posto giusto per la z della c francese e spagnola, illuminata da una danza foxtrot su un cuccillatu scuru rintra e di carnivali, con glassa e paparina, ficu sicchi, scorci di mannarini e mennuli atturrati, le maniche della maglia nera sotto la tonaca biancofumo), non solo di ognuno di essi, ma di tutti gli appartenenti alla congrega. Cinque non: in questo caso con le nocche curve, genuflesse dita di mani incapaci, oppure esperte di servitù e devozione.

I cavalli sono partiti!

Perché portate i cavalli a correre sull’asfalto coperto di sabbia? Lasciateli correre, ma sulla battigia. Lasciate che corrano, ma vicino al mare. Non corrompete il cavallo di Nietzsche con le vostre feste patronali. Lasciate che i bambini corrano con i cavalli in una corsa vera, mai in una finzione che surroghi il rumore degli zoccoli percuotendo i fianchi col palmo delle mani di bambino-cavallo. L’ora di Nietzsche, a scuola, anziché l’altra, menzognera e dannosa, intossicacervelli.

Non è una mostra di dipinti. Neanche di disegni, e nemmeno di sculture. Non è una installazione; che poi, la parola installazione – tredici lettere in una sballata e confusa sequenza –, è una brutta parola, non mi è mai piaciuta. Adatta a tutti e perciò impersonale, priva di un significato cui prestare attenzione, a cui dare un senso e dal quale partire per meglio comprenderlo. Ma cosa si vuol mai apprendere da questo terreno cuncimatu cu ‘ngagghi? Fosse almeno sostanzioso e rinvigorente letame! Tutti possono fare una installazione: il non è mai – non è poi! – troppo tardi della pittura, di tanti nuovi paesaggisti della domenica che riempiono sale e luoghi “colti”.

È di per sé indigesta la parola installazione, e in genere indica atti e fatti di poco o nullo valore, materia di scarto non riciclabile, inquinata da un pensiero solo apparente perché altri sostengono che il pensiero ci sia e la volontà non manchi. In realtà manca come il pensiero, vacuo e non peggio se, qualche volta – raramente –, l’accettabilità viene sfiorata. Forse per sbaglio.

Tossica, questa materia d’esubero, messa lì con la pallonara intenzione di limitarne altra – vil metodo equipollente: milioni di libri fatti di carta, perciò cellulosa, perciò alberi, per protestare scrivendo e pubblicare protestando contro il disboscamento selvaggio, questo, grasso e a modo, diceva un poeta, hitchcockiano prima di Hitchcock, in certi casi melenso ma con momenti di opportuna e razionale, selettiva e non “surreale” lucidità; ogni giorno quanti sono i libri che non avrebbero dovuto essere stampati e messi in circolo in quei luoghi di tante parole utili e tante inutili che sono le librerie? Un fottio.

Quando si legge un libro, porsi queste domande si deve: Potevo farne a meno? Ci avrei perso? Ci avrei guadagnato? Né perso né guadagnato (quanto meno il tempo per leggerlo e il costo pagato)?

Quella spazzatura, dentro la quale siamo immersi fino alla gola, che sta soffocando non solo noi, anche tutto ciò che di vivente e non vivente ci sta attorno, sopra e sotto – senza colpe e senza idee di sonori inferni punitivi nella genesi di questo mostruoso e devastante soffocamento –, e che hanno, loro, i colossi capoccioni che tutto dirigono, l’arrogante stoltezza – frase stolta: (che distruttiva frase ho letto oggi!) “La Terra è inesauribile, siamo noi limitati”; chi l’ha detta? Un astronauta che se ne va in giro in tuta, tra scolari, animaliste fasce con benedizioni addosso e bande tricolori d’accoglienza, le cui parole le ha riportate un giornale locale –, che hanno, sempre loro di cui sopra, nel trascendente ghigno la supposizione di dominare, ridurre, coordinare, contenere, annullare no, non arrivano a tanto, sorreggendo invece, e dandogli fiato – dopo ad altri averlo tolto – quegli opportunistici, cinici cervelli di nefasta portata che porteranno alla inevitabile fine senza vie di ritorno con leggi e altisonanti leggii per errate leggi. La massa di resti della abnorme e sconsiderata produzione di beni di consumo sostitutivi di altri appena consumati ci assediava, una volta, ora inizia a coprirci, a limare la nostra interità e scorticare l’integrità prima assiepata – siamo senza parti di noi – riducendo a vista quel che di noi resta; e sprofondiamo, noi, in queste malsane sabbie mobili, impastate, per alcuni, con la deviante consolazione dell’aldilà – responsabile di gran parte di questa catastrofe e che contro tutte le forme di logica continua a signoreggiare nelle loro menti, assai per abitudine e convenienza e assai poco per convinzione, quasi niente per osservante dottrina – elargita a beneplacito e soddisfatta goduria, in adattata tinta accessoriata di ricchezza e ricamate cotte travianti, da quei panzoni che hanno di tutto ingurgitato, in secoli e secoli di agi spudorati e monumentali sprechi, ogni cosa vomitata, poi di nuovo voracemente divorata in un pastone-emblema che è prodotto e scoria, alimento e rifiuto.