Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

-

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

-

We Don’t Like Your House Either!

We Don’t Like Your House Either! Questa esclamazione dà il titolo a un progetto inedito disegnato da Tomaso De Luca e a cura del duo Francesco Urbano Ragazzi. Partecipano Patrick Angus*, Gerry Bibby, Gina Folly, Henrik Olesen, Joanna Piotrowska, A.L. Steiner, Stan VanDerBeek.

Comunicato stampa

Segnala l'evento

We Don't Like Your House Either! Questa esclamazione riapre la stagione espositiva della galleria Monitor a Roma, dando il titolo a un progetto inedito disegnato da Tomaso De Luca e a cura del duo Francesco Urbano Ragazzi. Partecipano Patrick Angus*, Gerry Bibby, Gina Folly, Henrik Olesen, Joanna Piotrowska, AL Steiner, Stan VanDerBeek.

La mostra inaugura il 25 Settembre 2020 presso gli spazi della galleria a Roma e introduce l'apertura della mostra personale di Tomaso De Luca il giorno successivo nella sede della galleria a Pereto, in attesa della partecipazione dell’artista al MAXXI BVLGARI Prize 2020.

We Don't Like Your House Either è un percorso che, a partire dal dialogo dell'artista con i curatori, si sviluppa sotto il segno dell'alleanza e della collaborazione.

Più che i singoli autori, in mostra si dipana un discorso che attraversa i generi e le generazioni, e che riguarda la risignificazione politica dello spazio abitativo. We Don't Like Your House Either sembra parlarci dell'esperienza di confinamento domestico che ci ha accomunati tutti durante la recente pandemia, ma dire questo sarebbe riduttivo. Il confinamento tocca da sempre, in maniera più ravvicinata e tragica, tutti coloro che non possono riconoscersi - per esclusione, per scelta, o per entrambe - dentro i paradigmi della vita agiata. Gli svantaggiati, gli esclusi, gli oppressi, i malati, i migranti, gli esuli, gli outsider, i poeti, gli artisti. We Don't Like Your House Either è il loro moto d'orgoglio.

Due sono le opere che hanno ispirato questo inno corale. La prima è Site di Stan VanDerBeek (1927-1984), un film su tre canali che documenta e moltiplica l'omonima performance che Robert Morris tenne presso il Surplus Dance Theater di New York nel 1964. Morris ha il volto coperto da una maschera che ne appiattisce i tratti somatici, come una pittura: è una maschera disegnata per l'occasione da Jasper Johns. L’artista, mascherato, attraversa l'ampio spazio scenico spostando e piegando dei pannelli di compensato. Poco più grandi della misura umana, le tavole sono capaci di contenere un corpo come grandi tele o di coprirlo come quinte teatrali. In questo gioco di piani, viene improvvisamente svelata un'icona: è Carolee Schneemann, nuda, nei panni dell'Olympia di Edouard Manet.

Manet, Johns, Schneemann, Morris, VanDerBeek: sono tutti in scena e non se la contendono. Solidi e solidali, si affidano l'uno all'altro in una visione più ampia del mondo che spazia coraggiosa dalla pittura alla performance, dal teatro all'installazione, dall'architettura al cinema espanso, dall'originale alla riproduzione.

La seconda opera è quella di Patrick Angus (1953–1992). Si tratta di un vero e proprio corpus di disegni e acquerelli recentemente scoperti nella città di Fort Smith, Arkansas, a casa della madre dell'artista. Ora riportate alla dimensione pubblica, le opere in questione segnano l'inizio della produzione dell'artista americano, prima che questi diventasse il Toulouse-Lautrec della scena gay newyorkese. Non ci sono quindi i club, le sale cinematografiche e gli altri luoghi di ritrovo della comunità che Angus dipinse con estremo vitalismo mentre il virus dell'HIV imperversava tra la fine degli anni ‘80 e l'inizio dei '90, ma piuttosto paesaggi intimi, solitari, a volte astratti, in cui il desiderio e la densità metropolitana vengono sublimati e diluiti.

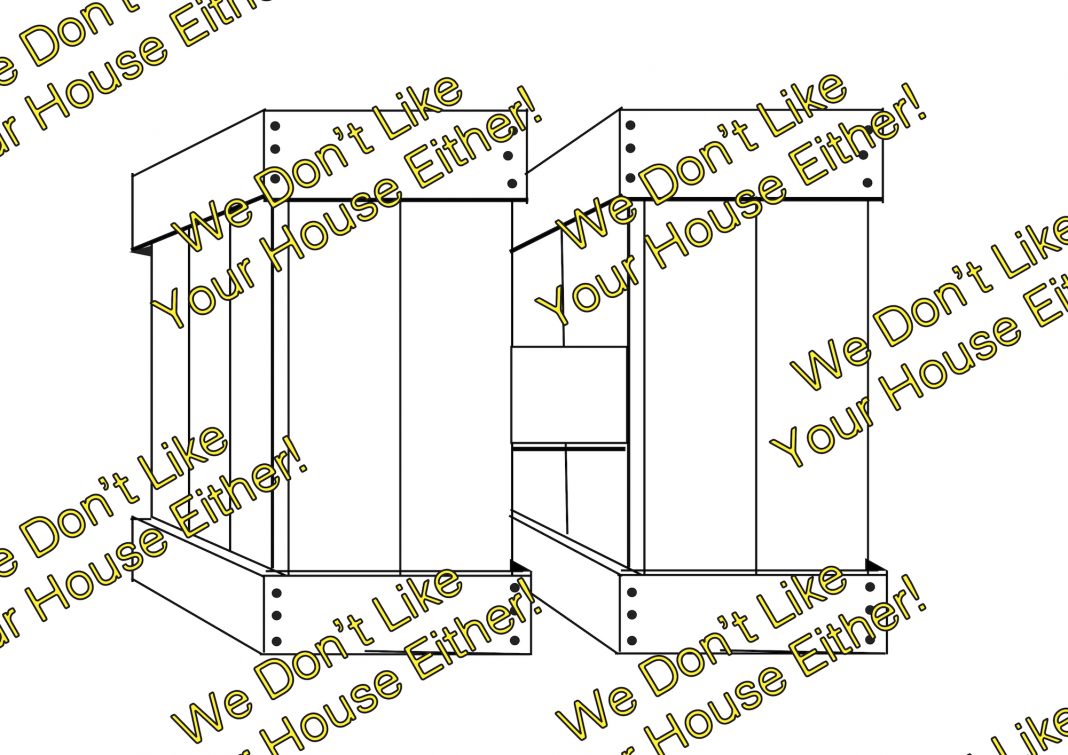

La selezione in mostra accentua l'intensità di questa carica inespressa attraverso l'intervento di Tomaso De Luca, il quale ricompone i disegni di Angus* all'interno di una serie di strutture trasparenti che intervallano lo spazio della galleria per compenetrarsi in stratificati dispositivi di visione. In questo gioco di piani sfalsati ogni opera esibita esce dall'isolamento della frontalità per convivere in inedite associazioni. De Luca piega così il linguaggio dell'architettura a quello dell'arte, proprio come nella serie Gewöhnen 189; 10; 68; 20, che come contrappunto plastico viene inserita all'interno delle sale. Oggetti reali di arredamento vengono trasformati nelle maquette di 4 edifici immaginari dentro cui l'artista ridisegna le case in cui ha effettivamente vissuto. Questi modelli, così come lo stesso display espositivo, compongono un vero e proprio complesso scultoreo e tratteggiano così un'edilizia affettiva che accoglie la precarietà della vita e na fa anzi il proprio elemento costitutivo.

Gli altri artisti partecipano a questo cross-over raccogliendo l'eredità delle opere storiche che ne fanno da sfondo. A partire da esse, delineano una genealogia trasversale dello spazio dell'arte. Uno spazio dall'identità non conforme, espanso come il cinema di Stan VanDerBeek e queer come i soggetti della pittura di Patrick Angus. Uno spazio in cui le regole dell'ufficio e della casa vengono disattese, perché i bisogni e i desideri della vita possano essere rappresentati senza soluzione di continuità tra pubblico e privato.

Oscilla tra questi due poli Magic Box di Gina Folly (Zurigo, 1983). Al primo sguardo ricorderà una cassetta delle lettere trasparente o uno di quei contenitori porta-documenti dal design essenziale. Si tratta in realtà di un artificioso dispenser di cibo per le scimmie allo zoo, intarsiato da piccoli pertugi regolari fatti per mettere alla prova, e in mostra, l'ingegno prensile dell'animale. La riproduzione in policarbonato trasparente ad opera dall'artista astrae in una lieve tonalità azzurra la crudeltà dell'oggetto fino a renderla misteriosa e del tutto impenetrabile. Una scatola magica per uno zoo umano.

La scultura torna poi unità abitativa, come le capanne che i bambini costruiscono per definire il loro ambiente domestico. Joanna Piotrowska (Varsavia, 1985) cerca proprio questa dimensione primordiale nella serie fotografica Frantic. L’artista polacca si introduce in appartamenti di grandi centri urbani e chiede ai loro abitanti di posare all'interno di minime architetture improvvisate. La precaria urbanistica dell'intimità che si crea non è soltanto il ritratto monadico di singolarità rinchiuse in un microcosmo protetto, ma anche un palcoscenico dove giocare a rappresentare il mondo.

Di tanti altri mondi ancora ci parlano le fotografie di A.L. Steiner (Miami, 1967): artista, curatrice, attivista e componente della storica band femminista electro-clash Chicks on Speed. È proprio la sua ricca comunità di riferimento che Steiner ritrae: una comunità in continua trasformazione, e che anzi lotta per la trasformazione e per il superamento della normatività. Le fotografie di A.L. Steiner, che spesso si compongono in grandi collage a muro e installazioni, vengono isolate qui in due scatti intimi che rappresentano uno spazio vitale minimo: un safe space in cui l'espressione individuale si rigenera per poter tornare, prima o poi, collettiva.

Spazio scenico e domestico arrivano al collasso in Grosses Kaugummi di Gerry Bibby (Melbourne, 1977) & Henrik Olesen (Esbjerg, 1967), un grande e denso monocromo nero che presenta tre piccole escrescenze biancastre. Sono chewing gum applicati ad un tappeto impregnato a tal punto di pittura da diventare rigido come una porzione d'asfalto. L'opera di Bibby e Olesen porta alle estreme conseguenze la tensione tra arredamento e arte, tra la strada e la casa, tra il camp del tappeto e il minimalismo del quadro nero. La gomma masticata è la firma degli artisti, fregio e sfregio a una casa che non ci piace nemmeno.

Francesco Urbano Ragazzi

*Si ringrazia Collezione Fabio Cherstich, Milano e Collezione Anna Siccardi, Milano

La mostra inaugura il 25 Settembre 2020 presso gli spazi della galleria a Roma e introduce l'apertura della mostra personale di Tomaso De Luca il giorno successivo nella sede della galleria a Pereto, in attesa della partecipazione dell’artista al MAXXI BVLGARI Prize 2020.

We Don't Like Your House Either è un percorso che, a partire dal dialogo dell'artista con i curatori, si sviluppa sotto il segno dell'alleanza e della collaborazione.

Più che i singoli autori, in mostra si dipana un discorso che attraversa i generi e le generazioni, e che riguarda la risignificazione politica dello spazio abitativo. We Don't Like Your House Either sembra parlarci dell'esperienza di confinamento domestico che ci ha accomunati tutti durante la recente pandemia, ma dire questo sarebbe riduttivo. Il confinamento tocca da sempre, in maniera più ravvicinata e tragica, tutti coloro che non possono riconoscersi - per esclusione, per scelta, o per entrambe - dentro i paradigmi della vita agiata. Gli svantaggiati, gli esclusi, gli oppressi, i malati, i migranti, gli esuli, gli outsider, i poeti, gli artisti. We Don't Like Your House Either è il loro moto d'orgoglio.

Due sono le opere che hanno ispirato questo inno corale. La prima è Site di Stan VanDerBeek (1927-1984), un film su tre canali che documenta e moltiplica l'omonima performance che Robert Morris tenne presso il Surplus Dance Theater di New York nel 1964. Morris ha il volto coperto da una maschera che ne appiattisce i tratti somatici, come una pittura: è una maschera disegnata per l'occasione da Jasper Johns. L’artista, mascherato, attraversa l'ampio spazio scenico spostando e piegando dei pannelli di compensato. Poco più grandi della misura umana, le tavole sono capaci di contenere un corpo come grandi tele o di coprirlo come quinte teatrali. In questo gioco di piani, viene improvvisamente svelata un'icona: è Carolee Schneemann, nuda, nei panni dell'Olympia di Edouard Manet.

Manet, Johns, Schneemann, Morris, VanDerBeek: sono tutti in scena e non se la contendono. Solidi e solidali, si affidano l'uno all'altro in una visione più ampia del mondo che spazia coraggiosa dalla pittura alla performance, dal teatro all'installazione, dall'architettura al cinema espanso, dall'originale alla riproduzione.

La seconda opera è quella di Patrick Angus (1953–1992). Si tratta di un vero e proprio corpus di disegni e acquerelli recentemente scoperti nella città di Fort Smith, Arkansas, a casa della madre dell'artista. Ora riportate alla dimensione pubblica, le opere in questione segnano l'inizio della produzione dell'artista americano, prima che questi diventasse il Toulouse-Lautrec della scena gay newyorkese. Non ci sono quindi i club, le sale cinematografiche e gli altri luoghi di ritrovo della comunità che Angus dipinse con estremo vitalismo mentre il virus dell'HIV imperversava tra la fine degli anni ‘80 e l'inizio dei '90, ma piuttosto paesaggi intimi, solitari, a volte astratti, in cui il desiderio e la densità metropolitana vengono sublimati e diluiti.

La selezione in mostra accentua l'intensità di questa carica inespressa attraverso l'intervento di Tomaso De Luca, il quale ricompone i disegni di Angus* all'interno di una serie di strutture trasparenti che intervallano lo spazio della galleria per compenetrarsi in stratificati dispositivi di visione. In questo gioco di piani sfalsati ogni opera esibita esce dall'isolamento della frontalità per convivere in inedite associazioni. De Luca piega così il linguaggio dell'architettura a quello dell'arte, proprio come nella serie Gewöhnen 189; 10; 68; 20, che come contrappunto plastico viene inserita all'interno delle sale. Oggetti reali di arredamento vengono trasformati nelle maquette di 4 edifici immaginari dentro cui l'artista ridisegna le case in cui ha effettivamente vissuto. Questi modelli, così come lo stesso display espositivo, compongono un vero e proprio complesso scultoreo e tratteggiano così un'edilizia affettiva che accoglie la precarietà della vita e na fa anzi il proprio elemento costitutivo.

Gli altri artisti partecipano a questo cross-over raccogliendo l'eredità delle opere storiche che ne fanno da sfondo. A partire da esse, delineano una genealogia trasversale dello spazio dell'arte. Uno spazio dall'identità non conforme, espanso come il cinema di Stan VanDerBeek e queer come i soggetti della pittura di Patrick Angus. Uno spazio in cui le regole dell'ufficio e della casa vengono disattese, perché i bisogni e i desideri della vita possano essere rappresentati senza soluzione di continuità tra pubblico e privato.

Oscilla tra questi due poli Magic Box di Gina Folly (Zurigo, 1983). Al primo sguardo ricorderà una cassetta delle lettere trasparente o uno di quei contenitori porta-documenti dal design essenziale. Si tratta in realtà di un artificioso dispenser di cibo per le scimmie allo zoo, intarsiato da piccoli pertugi regolari fatti per mettere alla prova, e in mostra, l'ingegno prensile dell'animale. La riproduzione in policarbonato trasparente ad opera dall'artista astrae in una lieve tonalità azzurra la crudeltà dell'oggetto fino a renderla misteriosa e del tutto impenetrabile. Una scatola magica per uno zoo umano.

La scultura torna poi unità abitativa, come le capanne che i bambini costruiscono per definire il loro ambiente domestico. Joanna Piotrowska (Varsavia, 1985) cerca proprio questa dimensione primordiale nella serie fotografica Frantic. L’artista polacca si introduce in appartamenti di grandi centri urbani e chiede ai loro abitanti di posare all'interno di minime architetture improvvisate. La precaria urbanistica dell'intimità che si crea non è soltanto il ritratto monadico di singolarità rinchiuse in un microcosmo protetto, ma anche un palcoscenico dove giocare a rappresentare il mondo.

Di tanti altri mondi ancora ci parlano le fotografie di A.L. Steiner (Miami, 1967): artista, curatrice, attivista e componente della storica band femminista electro-clash Chicks on Speed. È proprio la sua ricca comunità di riferimento che Steiner ritrae: una comunità in continua trasformazione, e che anzi lotta per la trasformazione e per il superamento della normatività. Le fotografie di A.L. Steiner, che spesso si compongono in grandi collage a muro e installazioni, vengono isolate qui in due scatti intimi che rappresentano uno spazio vitale minimo: un safe space in cui l'espressione individuale si rigenera per poter tornare, prima o poi, collettiva.

Spazio scenico e domestico arrivano al collasso in Grosses Kaugummi di Gerry Bibby (Melbourne, 1977) & Henrik Olesen (Esbjerg, 1967), un grande e denso monocromo nero che presenta tre piccole escrescenze biancastre. Sono chewing gum applicati ad un tappeto impregnato a tal punto di pittura da diventare rigido come una porzione d'asfalto. L'opera di Bibby e Olesen porta alle estreme conseguenze la tensione tra arredamento e arte, tra la strada e la casa, tra il camp del tappeto e il minimalismo del quadro nero. La gomma masticata è la firma degli artisti, fregio e sfregio a una casa che non ci piace nemmeno.

Francesco Urbano Ragazzi

*Si ringrazia Collezione Fabio Cherstich, Milano e Collezione Anna Siccardi, Milano

25

settembre 2020

We Don’t Like Your House Either!

Dal 25 settembre al 13 novembre 2020

arte contemporanea

Location

MONITOR

Roma, Via Sforza Cesarini, 43a-44 , (Roma)

Roma, Via Sforza Cesarini, 43a-44 , (Roma)

Orario di apertura

da martedì a venerdì ore 13-19

Vernissage

25 Settembre 2020, h 17 - 20

Sito web

Autore

Curatore

Autore testo critico