-

-

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

-

L’Audiomante: Sound of Metal di Marder apre una nuova frontiera del cinema

Film e serie tv

«La matrice del cyberspazio era in effetti una drastica semplificazione dell’apparato sensoriale, almeno in termini di presentazione. Ma il sistema simstim in sé gli pareva una moltiplicazione gratuita di imput fisici». Nel Neuromante (1984), romanzo di fantascienza di William Gibson, il cowboy del cyberspazio Case indossa dei dermatrodi collegati a un impianto neuronale, il simstim, in grado di inviargli in diretta lo spettro sensoriale ed emozionale provato dalla ladra-mercenaria Molly, sua partner dislocata in varie azioni di sabotaggio. È ciò che, senza fascia di sensori ed elettrodi, il regista Darius Marder ci regala per quasi due ore e mezza in Sound of Metal, suo primo lungometraggio del 2019 e candidato a sei Premi Oscar. L’ idea è quella di farci immergere in una corporeità altra, disabilitante e sfilacciata, per restituirci un senso di disagio e dolore, ma anche di riflessione e immedesimazione.

La storia di Ruben e Lou (Riz Ahmed e Olivia Cooke) scorre come dolorosa appendice di un happy-ending del sogno americano, un on the road ripulito faticosamente da buchi di siringhe e tagli da autolesionismo. Di giorno, in un camper, avvolti dal silenzio irreale dei parcheggi dei club o dal caos delle pompe di benzina di provincia, da quella luce calda della colazione, mentre si balla This Love dei Commodore. Di notte, tra chitarre graffiate dal Larsen effect, pelli di timpani nervose come corde, voci e muscoli tesi in quel costante e mai pago sforzo di tramutare il suono elettrico, freddo e metallico in vibrazioni ancestrali.

Sarà questo il refrain dell’intero lavoro di Marder. Trasformare le ferrose sensazioni di Ruben in emozioni, ora dolorose ora calorose come un abbraccio di Lou al mattino. Non raccontarci ma farci assaporare il processo di un individuo che perde una parte di sé e cerca faticosamente di riorganizzare gesti e abitudini per sopravvivere.

“Exposion to noise”. Il cervello di Ruben, come il nostro del resto, è una macchina perfetta. Ritrovatosi in una comunità per sordomuti ex-tossici, in un ambiente spoglio con stanze da letto, una cucina, una sala per riunioni, un ufficio e tanti alberi, è spinto a potenziare i sensi sfruttabili nel nuovo spazio sociale e fisico, ricalibrando sforzi e obiettivi a breve termine, dismettendo ogni esigenza superflua.

E mentre cade il silenzio su di lui, su di noi cresce un universo di suoni che una comunità di sordomuti produce (una grammatica di schiocchi, mani che battono petti e dorsi, suoni di posate, sedie e porte che sbattono) a noi sconosciuti perché da sempre ignorati.

Alcuni hanno criticato l’approccio documentaristico del regista (Loot, 2008) nel raccontare questa storia. Nessun flashback, nessun pensiero, introversione, nessun ricordo, solo qualche mail di nascosto della sua amata Lou che suona in un video. Atmosfere distanti dalle esplosioni sonore e liriche di Come un Tuono (2012), film bellissimo scritto insieme al suo mentore Derek Cianfrance e anch’esso piantato sulla privazione, sull’assenza eppure strabordante di colori, movimenti e suoni subiti ed esibiti.

In Sound of Metal invece la nullificazione, lo svuotamento interiore del personaggio, scenografico e narrativo, sono funzionali non solo al lavoro di apprendimento del nuovo chassis comportamentale di Ruben, ma anche alla nostra capacità di tendere i sensi, che lentamente sviluppano un nuovo modo di ascoltare. Un simstim sensoriale ed emozionale.

Tutto questo fino al punto di rottura, al crollo verticale, che nemmeno la figura sciamanica del film, Joe, il capo della comunità, un magnetico Paul Raci (figlio di genitori sordi e front-men di una rock-band per non udenti, gli Hands of Doom) era riuscito a immaginare, visti i rapidi progressi di Ruben.

«Ho perso tutto non per l’udito ma per la birra».

Affinchè quella scossa elettrica (delle chitarre come del costoso impianto che Ruben vorrebbe trapiantarsi) diventi vibrazione ed emozione, condivisione e vita serve altro. Non basta il cervello ma serve la mente. Ed essa è la parte più fragile di noi, non solo di Ruben. Pigra, romantica, capricciosa, nostalgica. La risposta di cui tutti abbiamo sempre bisogno non può essere solo tecnica, strumentale ma anche amorevole, ai limiti del metafisico.

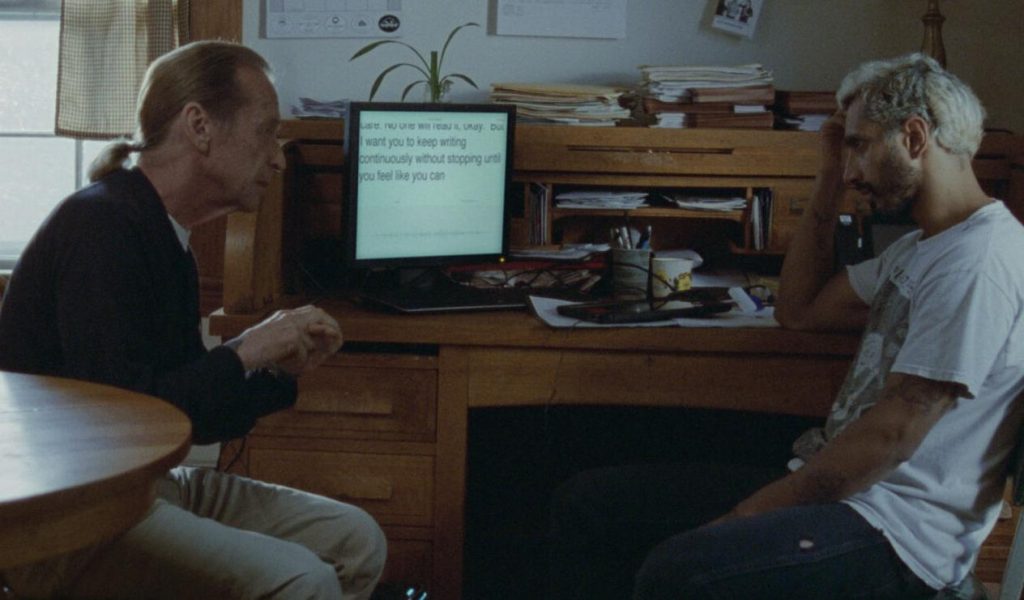

Joe gli propone così un livello successivo, un passo ulteriore. Una stanza con due finestre sbarrate che danno sul giardino della comunità, un tavolo un quaderno una penna. «Se non riesci a stare seduto scrivi». Il punto più enigmatico di questa discesa nel nulla e ritorno. Qualcuno vi ha letto in queste pratiche di privazione un richiamo al comunitarismo, a quell’esigenza di distacco da questo mondo “che sa essere tanto crudele”.

Ma in quella stanza, che «rappresenta il regno di Dio che non ti abbandonerà mai», vi è forse soltanto l’invito di Marder ad allestirvi la nostra “stanza di Joe” dove rintanarci. Dove entrare, sedersi, staccarsi la fascia anti-sudore, i dermodroidi dalla fronte e mettere in stand-by il nostro simulatore di matrice Ono-Sendai Cyberspace VII. Solo per ascoltarci. Solo per qualche minuto.