-

-

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

-

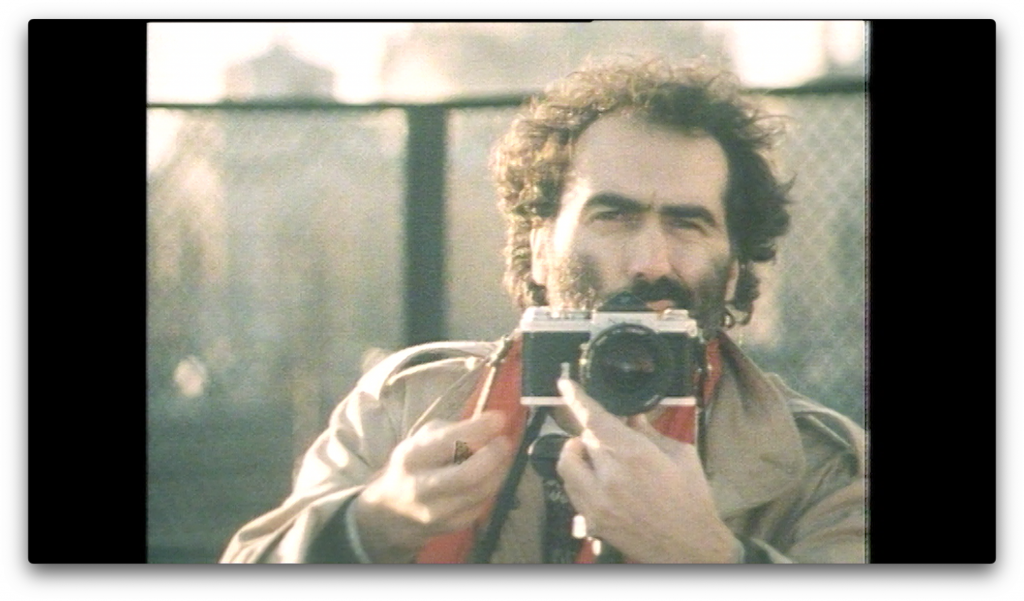

Il rispetto per il mondo. Giovanna Calvenzi racconta Gabriele Basilico a 11 anni dalla sua scomparsa

Fotografia

“Fotografo il vuoto come protagonista di se stesso, perché solamente nel vuoto e nel silenzio si può arrivare a sentire e a vedere ciò che normalmente non si vede e non si sente”, ha dichiarato Gabriele Basilico, fotografo, architetto e intellettuale. Che ci “regala la lentezza dello sguardo” per capire profondamente quello che abbiamo di fronte, soprattutto ci insegna il grande rispetto per quello che fotografava, in una sorta di adesione sentimentale.

“Lui ha sempre teorizzato un’empatia verso una realtà che non necessariamente deve essere bella. Anche verso la mediocrità delle città. Teorizzava il fatto che fotografare una città non vuol dire solo fotografare le architetture più importanti, ma prendere atto dell’esistenza”, racconta Giovanna Calvenzi, photo-editor, curatrice e autrice e compagna del fotografo. Voce narrante del documentario L’infinito è là in fondo, in prima visione su Sky Arte martedì 13 febbraio alle 21.15, disponibile anche on demand.

Scomparso il 13 febbraio del 2013, Gabriele Basilico per l’architetto Stefano Boeri ha creato il più importante atlante della città contemporanea, per il fotografo Toni Thorimbert, “Dio gli spostava le case perché le potesse fotografare come voleva e poi gliele rimetteva a posto”. A parlare di lui anche altre persone che con cui ha lavorato e che poi sono diventati amici come Gianni Berengo Gardin, Oliviero Toscani, la storica della fotografia Roberta Valtorta, il regista Amos Gitai, Antonio Citterio. Giovanna Calvenzi ce lo racconta.

Questo documentario come è nato? È una celebrazione? Un ricordo a 11 anni dalla sua morte?

«No, affatto. Nasce da una segnalazione di Stefano Boeri di Stefano Santamato, il regista che si è appassionato al lavoro di Gabriele da quando era studente di architettura, poiché Gabriele era profondamente architetto, oltre che fotografo. Ha lavorato con lo studio di Boeri per video e documentari. E così è venuto in studio, ci siamo incontrati e mi ha spiegato che voleva fare un lavoro con molte interviste.

Noi negli anni noi le avevamo raccolte, materiali che partivano già dalla fine anni ’70: se le è viste tutte e le ha scelte. E poi abbiamo chiamato alcune persone che avevano lavorato con lui fin dall’inizio: a me interessava che fosse incentrato più sull’aspetto professionale che personale.

Poi Stefano Santamato e Beatrice Gardella hanno inserito anche nella sceneggiatura un’attualizzazione del suo lavoro, e così hanno coinvolto Toni Thorimbert che ha fatto una piccola scuola con 5 giovani fotografi che hanno girato per Milano cercando i luoghi relativi ad alcune sue immagini. Una bella idea per colmare i gap generazionali: i giovani fotografi che guardano la città non lo hanno conosciuto come autore e quindi hanno creato un punto di vista interessante in più.»

Da dove arriva il titolo?

«Il titolo è di Gabriele. Ha fatto un libro che si intitola Leggere le fotografie in 12 lezioni dove commenta 12 sue foto, su una che ha realizzato per il lavoro della Datar: nel 1984 venne invitato dal Governo francese a partecipare alla “Mission Photographique” de la D.A.T.A.R., Délégation à l’Aménegement du Territoire et à l’Action Régionale, un imponente progetto che coinvolgeva un gruppo internazionale di fotografi chiamati a documentare e a interpretare le trasformazioni del paesaggio francese. Realizzò un viaggio lungo le coste francesi dal confine con il Belgio fino a Le Mont Saint Michel in cui scrisse “L’infinito è là in fondo”.»

Una testimonianza molto viva, ma concentrata solo su alcuni lavori. Come mai si è scelto di raccontare proprio questi?

«È una decisione che hanno preso regista e sceneggiatori studiando tutto il percorso di Gabriele. Ma Milano. Ritratti di fabbriche, il lavoro su Beirut, la Datar, sono epocali. Anche se ce ne sono anche altri così importanti, per esempio quando ha incominciato a lavorare su San Francisco o Berlino, Istanbul.»

Le sue foto non sono affatto fredde, anzi riescono a restituire la natura profonda di ogni città, la sua essenza.

«Gabriele aveva sempre molto rispetto per quello che fotografava anche se “non era bello”. Era figlio di quella generazione di autori americani del Fsa, come Walker Evans, che nel 1934 teorizzavano l’utilizzo del linguaggio documentario mettendosi in un modo il più possibilmente “oggettivo”, di fronte alla realtà da documentare. Essere oggettivi vuol dire non fare acrobazie estetiche.»

Ovvero?

«Basilico ha sposato questa teoria dell’oggettività, ovviamente una oggettività soggettiva perché scegli tu il punto di vista, scegli tu il diaframma, la luce. Si tratta sempre di una scelta soggettiva, ma nel più totale rispetto di ciò che si ha davanti.»

Le immagini di Gabriele Basilico sono uno strumento di inestimabile valore per capire la contemporaneità. Voleva raccontarne i cambiamenti?

«Non credo fosso il suo progetto. Per esempio, in Milano. Ritratti di Fabbriche non aveva nessuna idea che le fabbriche stessero per chiudere. Non ha mai pensato di star facendo un lavoro di quasi archeologia industriale. Ha fotografato solo fabbriche attive. Il suo linguaggio documentario prevedeva di mettersi in un modo il più possibilmente oggettivo di fronte alla realtà da fotografare, implicando un rispetto anche per le cose che piacciono meno.

Un esempio importante è il lavoro sulle Sezioni del paesaggio italiano del 1996 che non c’è nel documentario, ma che Gabriele riteneva un altro momento nodale del suo percorso: un’indagine su 6 zone d’Italia, 6 pezzi d’Italia, lunghi ognuno 50 km tra una città capoluogo a una città vicino: per esempio Milano, Como, Napoli Caserta, Firenze e Pistoia e lì ha documentato lo stato di degrado del paesaggio italiano. Dove il Belpaese non esiste più, ma esiste qualcosa di indeterminato.

Lui ha fatto tutto questo lavoro senza critica, ma cercando di mettersi in dialogo con delle situazioni che erano di sofferenza in qualche modo del paesaggio. Le fotografava con lo stesso rispetto con cui affrontava il grattacielo Pirelli di Giò Ponti o la Triennale di Giovanni Muzio.»

Basilico ha raccontato le città nel mondo da Milano fino a Beirut, per arrivare fino ai lavori più recenti su Shanghai e Mosca. Qual era il suo approccio?

«Gabriele ogni volta che andava a fotografare una città si dava una sorta di obiettivo: ha fotografato Roma seguendo il corso del Tevere, Shanghai seguendo la linea dei grattacieli che avanzano, Mosca seguendo l’itinerario delle 7 Torri staliniane. Per esempio, dall’alto delle torri verso il basso e poi il ritratto delle torri dal basso. Si dava sempre un itinerario, non era un flaneur. Non andava in giro cercando di trovare la situazione, andava a cercare la situazione.»

Faceva molti sopralluoghi prima di scattare?

«Non faceva dei veri e propri sopralluoghi: in Normandia per il lavoro della Datar, per esempio, aveva percorso tutta la costa con un piccolo formato, e poi ci era tornato con un grande formato. C’era sempre l’idea del ritorno. E poi studiava la storia della città. Una volta sono andata a trovarlo a Berlino dove aveva vinto una borsa di lavoro. Aveva dedicato una stanza della casa a Berlino, su un muro era appesa una pianta e poi guide della città ovunque. Ne aveva studiato la storia, era lì da pochi giorni ma conosceva già bene le strade. Tanto che giravamo in auto come fossimo a Milano dopo solo una settimana dal suo arrivo. Aveva fatto un lavoro pazzesco prima ancora di andare in strada. Si preparava in un modo maniacale, per entusiasmo.»

Nel film alla fine esce anche un ritratto personale…

«Sì. E c’è un fatto divertente: il regista Stefano Santamato è venuto a trovarci in studio pensando che fosse una persona serissima, diceva che le sue immagini gli trasmettevano questa serietà, questo sguardo severo sulla realtà. Cosa che non era per nulla vera. In studio abbiamo incominciato a ridere. Quando lavorava era allegrissimo, lo si vede nel film. Era scherzoso, giocoso e pieno di affetto per tutto e per tutti.»

Non possiamo avere ciò che non capiamo.