Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

Stavolta il confronto è con Marco Scotini. Critico d’arte e curatore indipendente, direttore del Dipartimento di Arti Visive della NABA – Nuova Accademia di Belle Arti – e direttore artistico di FM Centro per l’Arte Contemporanea di Milano e del PAV Parco d’Arte Vivente di Torino, Scotini ha curato il Padiglione dell’Albania alla 56esima Biennale di Venezia, nel 2015, e tre edizioni della Biennale di Praga, nel 2003, 2005 e nel 2007. Dirige la rivista “No Order. Art in a Post-Fordist Society”, e ideatore della mostra “Disobedience Archive”, itinerante in diverse sedi internazionali tra le quali Berlino, Eindhoven, Nottingham, Boston e Rivoli.

Potresti introdurci la seconda Yinchuan Biennale, situata nel nord-ovest della Cina, che curerai a breve? Ho letto la mostra coinvolgerà 15mila metri quadrati di spazio museale e ingloberà altri insediamenti artistici, tra cui l’Hui Nongqu Eco-park e l’International Artist Village del River Origins, un progetto artistico in collaborazione con varie istituzioni internazionali.

«Credo si tratti di un’opportunità unica di confrontarsi con un luogo apparentemente remoto della Cina ma, allo stesso tempo, così ricco di storia culturale, etnica, sociale. Qui si concludevano (o iniziavano) le Vie della Seta. La mia sfida, allora, è stata quella di pensare una biennale “specifica” (come si parla di site-specific per un lavoro d’arte), come una lingua minore, una sorta di dialetto locale, dentro il contesto globale del sistema-biennale. Ormai le biennali stanno proliferando ovunque ma quasi sempre ripetono gli stessi formati, gli stessi modelli sotto la bandiera dell’universalismo. Ecco, sono abbastanza polemico con questo approccio che rischia di eliminare le differenze, producendo un monolinguismo che, di fondo, è neocoloniale. All’opposto ho pensato ad una mostra che si concentrasse sulle biodiversità, sulle minoranze etniche, sulla variabilità delle specie, sulle molteplicità culturali. Ho impiegato molto tempo per fare ricerche su quest’area che comprende non solo il Ninxia (dove si trova Yinchuan) ma anche la provincia del Gansu e quella dello Shaanxi. In sostanza, il Nord Ovest cinese che lo stesso MOCA (quale unico museo in tutta l’area) dovrebbe rappresentare».

MOCA, West Exterior Photo (Photo credit ®NAARO)

Il deserto è il luogo estremo nel quale indagare dinamiche storiche ed ambientali. Alla fine di una tua recente introduzione poni questa domanda: “Perché Félix Guattari decise di partire dalla nomadologia e finì nell’ecosofia? ”

«Sono partito dall’idea del deserto per due ragioni. Una ragione è geografica perché, di fatto, siamo sotto il deserto del Gobi, dove le dune di sabbia sono una presenza fisica, tangibile. L’altra è di natura metaforica o teorica. Se la mia conoscenza della Cina è piuttosto recente, meno recente è invece il rapporto con l’Asia Centrale e con i suoi artisti che ho esposto in varie occasioni. Tutto il discorso di Deleuze e Guattari sulla nomadologia si confronta direttamente con quest’area, con Genghis Khan e l’Orda d’Oro. Il Rapporto tra l’esistenza nomade e quella sedentaria, tra lo spazio liscio e quello striato è al centro della loro teoria. Ebbene in che rapporto sta la volontà di sottrarsi dal modello di Stato con l’idea di ambiente? Di pensiero trasversale? Con l’idea – cioè – di ecologia sociale, mentale, ambientale? Un pensiero ecologico all’altezza della situazione deve fare i conti con la fine dei dualismi: individuale/collettivo, uomo/natura, soggetto/oggetto, geografia/storia, ecc. Altro che cercare soluzioni tecniche ai rifiuti tossici, ai rischi ambientali, al riscaldamento globale!».

Starting from the Desert. Ecologies on the Edge— pur essendo basato su indagini e temi radicati nella realtà locale, intende dunque affrontare questioni urgenti ambientali, sociali e culturali, non solo per la Cina ma in tutto il mondo. Puoi parlarcene?

«Ho cercato di articolare la mostra in quattro sezioni che trattano i temi dello spazio, delle forme di vita, del lavoro, dei modi d’espressione, delle minoranze sociali e naturali. Ma questo non può limitarsi ad un contenuto. Anche il format della mostra deve essere messo in discussione. In questo caso abbiamo a che fare con una esposizione dove manufatti storici dialogano con la contemporaneità, le pietre sono altrettanto presenti degli animali (imbalsamati e reali) e delle piante, l’agricoltura si confronta con la cultura, il libro con la voce. Insomma mettere in atto un pensiero trasversale significherà convocare differenti eterogeneità, uscire dall’istituzione arte, fare sì che l’arte incontri l’extra-disciplinare».

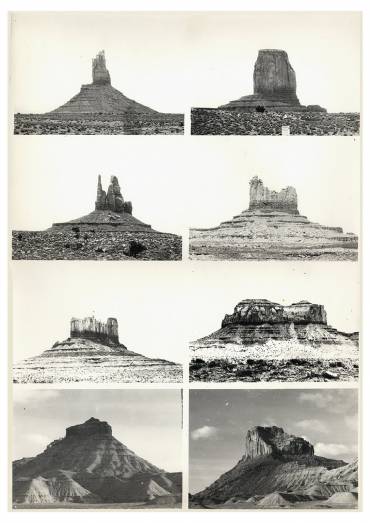

About non Conscious Architecture – composizione 8 foto 29×40 cm -1972

Potresti anche introdurci alcuni dei nomi degli artisti che hai coinvolto, immagino con molte opere appositamente commissionate in mostra, insieme a cimeli culturali cinesi e manufatti provenienti da diversi contesti storici?

«Abbiamo cercato di focalizzare l’attenzione su artisti provenienti dal bordo occidentale della Cina: dalla Mongolia all’Eurasia, dal Nepal all’India, dal Myanmar a Singapore. Questo per un inquadramento geopolitico dell’area investigata. Molti sono anche gli artisti e gli intellettuali cinesi che stanno collaborando con progetti a vari livelli. Produrremo anche un libro in cinese (curato da me, Lu Xinghua e Yang Kailin) che figurerà tra gli oggetti in esposizione. Abbiamo cercato di raccogliere dodici testi di autori cinesi e taiwanesi che si sono confrontati con Deleuze e Guattari e abbiamo intitolato il volume, Nomadology in China. Una presenza importante in mostra è anche quella dei pittori-contadini di Huxian: un movimento nato con Mao alla fine degli anni ’50 poi sviluppato fino al tempo della rivoluzione culturale. Mi sembrava importante raccontare anche un rapporto tra Italia e Cina sulle tecniche di rappresentazione e per questo abbiamo scomodato figure come il milanese Giuseppe Castiglione (alias Lang Shining) partito nel 1700 per il Celeste Impero come pittore ufficiale di Qianlong e nell’800 il fotografo Felice Beato. Ma ci sono figure molto giovani come Li Binyuan, che pensa che il nostro corpo sia l’unico patrimonio da rivendicare. Gli artisti sono 90 e ci sono anche molti cimeli del passato: come raccontare tutto?».

Quando si lavora così intensamente all’estero, si ha spesso una visione nitida. Che fase ritieni stia vivendo il sistema dell’arte contemporanea Italiana? E in special modo i musei e le direzioni museali?

«Da un lato mi sembra che in Italia le istituzioni si stiano moltiplicando e che si stiano professionalizzando sempre più. Mi chiedo però se ci sia una vera ricerca che vada oltre il carattere tradizionale e decorativo dell’arte. A questa domanda non posso che rispondere negativamente. Non ci resta che aspettare il futuro, le nuove generazioni, le nuove insidie, altre contraddizioni. Io lavoro da archeologo, sui fantasmi del passato, su quello che non si è realizzato».

Camilla Boemio