-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

Forme del classico nella continuità del tempo: intervista a Luca Nannipieri

Libri ed editoria

La nostra percezione gioca sempre un ruolo assurdamente ironico. Passeggiando per Roma, con le indicazioni di Google maps sul proprio cellulare, le distanze sembrano, a tratti, incolmabili: cinquecento metri sembrano infiniti, poiché il passo viene costantemente interrotto dall’irrompere della bellezza delle architetture, delle sculture, dei monumenti. Come quando si attraversano le sale di un museo, in cui il ritmo viene rotto dall’attesa, di fronte alle opere, di una rivelazione. Il tempo, come lo spazio, chiede di essere ascoltato; si tratta di due entità che si intrecciano necessariamente. Oltre ogni speculazione di stampo forse tautologico – muoversi nello spazio implica muoversi nel tempo – sono fondamentalmente convinto che questa percezione distorta di stampo bergsoniano corrisponda alla natura intrinseca degli oggetti.

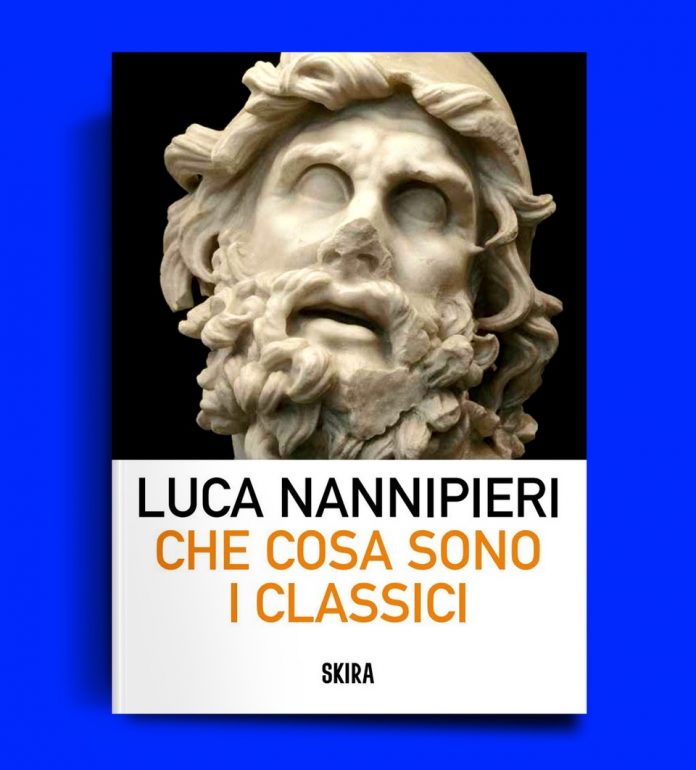

Nel nuovo testo di Luca Nannipieri, Che cosa sono i classici, edito da Skira nel 2024, il critico costruisce un’interessante narrazione attorno alla dicitura di classico per riflettere sulla natura stessa della sua ontologia. Quali sono le condizioni di esistenza necessarie a definire qualcosa classico? Già il termine appare, di per sé, capzioso se si osservano tutte le sfumature linguistiche che compongono l’infinita stratificazione di questa parola. Ciò che è classico riesce ad abbattere le barriere del tempo, dimostrandosi non solo sempre attuale, ma sempre attualizzabile: è il concetto che Harold Bloom ha definito canone, con le sue complesse sfaccettature (Il Canone Occidentale, BUR Rizzoli, 2008).

Leggendo il libro di Nannipieri, gli interrogativi sono sicuramente molteplici. Lo stesso autore pone costantemente delle domande a sé stesso e al lettore per stimolare un ipotetico scambio dialettico. Il testo, così come l’intervista che segue, sicuramente potranno chiarire alcune prospettive sulla nostra stessa percezione della realtà, dove lo sharing, la soddisfazione di un bisogno effimero (per riprendere Byung-Chul Han in Infocrazia, Einaudi, 2023), soppianta il possesso, caratterizzato da un bisogno durevole. Lo stesso vale per la nozione di classico: si tratta di un concetto che necessita costantemente di una riattualizzazione e di una sua comprensione profondamente correlata allo scorrere del tempo e all’epoca in cui viene percepito. Tuttavia, l’opera (qualsiasi essa sia) resta. E poiché resta, è costantemente sottoposta a questa distanza incolmabile e agli indefiniti interrogativi che l’opera suscita nei confronti di chi la osserva.

Una domanda piuttosto rituale. Che cosa rappresenta questo testo nella sua ricerca e dove risiede la sua importanza?

«È impensabile che un critico d’arte, uno scrittore, non si ponga il problema di che cosa siano i classici, ovvero di ciò che permane e di ciò che muta al trascorrere dei tempi, delle geografie, delle società. Sarebbe un navigare sulla cresta delle onde, in superficie, in balia dei venti, delle fortune e dello stomaco, senza governo, se uno scrittore non si ponesse la questione delle fondamenta del suo far rotta, del suo conoscere. Come fai a parlare della Biennale di Venezia se non sai quali siano le sue fondamenta? Questa mia riflessione, nata da alcune mie conferenze all’Accademia di Belle Arti di Carrara e al Senato della Repubblica, affronta le fondamenta, in connubio con l’altra mia opera teorica A cosa serve la storia dell’arte (Skira, 2021, L’Harmattan, Parigi, 2021), traslata poi narrativamente in Candore immortale (Rizzoli, 2023, terza edizione).

Noi pensiamo che i classici siano opere stabili, innegabili, indubitabili. La storia però ci afferma il contrario: che ogni opera è stata negata, dubitata. Non è relativismo, non è dire tutto scorre, non è dire tutto ciò che è solido si dissolve: no, al contrario. Proprio perché ogni cosa nella storia viene negata, dubitata, proprio perché non esistono opere immortali e universali, proprio per questo protagonista è lei, siamo noi. È solo nel momento della nostra attenzione che un’opera si fa priva di morte, cioè classica. Tutto ciò apre un mare di conseguenze e riflessioni, che sono contento di aver discusso o di andare a discutere, in dibattiti pubblici, con personalità come il direttore di Pompei, il presidente del Gabinetto Vieusseux a Palazzo Strozzi, o, in televisione allo Stato dell’arte, con il direttore Cesare Biasini Selvaggi e ora con Lei. In modo diverso, lo faccio anche nei teatri, con la compositrice e cantautrice Silvia Nair al pianoforte, nello spettacolo Desideri. Da Michelangelo a Fellini, che viene ora ospitato al Circolo del Ministero degli Affari Esteri a Roma».

Harold Bloom, nel suo Il Canone Occidentale, mirava a riordinare il sapere all’interno di un percorso che ricostruiva l’intera storia del pensiero attraverso quegli elementi fondamentali a partire dai quali la civiltà occidentale ha strutturato la propria letteratura. Un esperimento facilmente replicabile in campi del sapere distinti. Penso alla storia dell’arte contemporanea, come ha fatto Vincenzo Trione con L’opera Interminabile. Credo che, nel suo caso, la riflessione abbia ripercorso questo canone nella storia dell’arte premoderna. In che modo si configura questa canonizzazione, forse, già presente?

«I canoni sono strade stabilizzate con pietre miliari che fungono da riferimento e orientamento. Ma le strade sono stabilizzate una volta per tutte? No. Il contrario. Parricidi, fratricidi, figlicidi, discepolanze, rotture, emancipazioni, conflitti generazionali, etici, sociali, ripudi, riconoscenze, retaggi, norme, dottrine, rituali, cartografie, divieti, tabù, iconoclastie, trasformazione dei fattori produttivi, copie anonimizzate e moltiplicate dallo sviluppo tecnologico, citazioni decontestualizzate, florilegi, rimontaggi, sono tutti processi insiti nel consolidamento o nell’evoluzione di quei patrimoni a tempo che definiamo classici e di quelle strade che riconosciamo via via come canoni».

Vorrei ripercorrere, riprendendo la struttura del libro, alcune domande che lei si è posto nello sviluppare il testo nel corso dell’intervista. Se pensiamo al primo manifesto dello spazialismo di Lucio Fontana, l’artista definiva l’opera d’arte come eterna ma non immortale. Così come Exegi Monumentum Aere Perennius delle Odi oraziane. Che cosa permette ad un’opera di superare il tempo della sua stessa esistenza, specialmente in questo caso, dacché le opere sono state concepite in un tempo di cui possiamo ricostruire a fatica l’epistemologia? In questo rivedo molto la sua domanda, “Può esserci un’opera su cui il tempo non ha potere”?

«Prendiamo sul serio Orazio che ha appena citato: Exegi Monumentum Aere Perennius. Ho costruito un monumento più duraturo del bronzo. Giusto, giustissimo. È un nostro assillo volere e pensare di realizzare opere che siano “perennius aere”, più perenni del bronzo, su cui “non potranno abbattersi piogge mordenti, o venti sfrenati”. È un nostro assillo, ma è un assillo che rimane grande aspirazione. Come ciò che scriveva Callimaco davanti al corpo morto del suo amico Eraclito: “tu sei morto amico mio, mio caro, ma per te e oltre te vivranno i tuoi canti. I tuoi canti vivranno per sempre, su di essi la morte non avrà dominio”, scriveva – sperando – Callimaco. Ma aveva ragione? La storia ci dice di no.

Sui canti di Eraclito la morte ha avuto potere, tanto è vero che ne sono rimasti soltanto alcuni frammenti; dunque, il loro essere classici è finito nella frantumazione dei frammenti di cui ora disponiamo. Ma erano tutti interamente, pienamente, vivamente, classici, quando Callimaco ne prestava attenzione; quando Callimaco ne rivendicava la loro durevolezza. Il classico diviene classico soltanto nel momento del nostro riconoscerlo come tale».

Entrare nel dibattito sull’utilità e l’inutilità dell’opera d’arte secondo me rischia di essere, oltre che inattuale, profondamente tautologico. Soprattutto considerando il fatto che l’utilità è tradotta, da ormai diversi decenni, come una riflessione sull’essere profittevole. È proprio la prospettiva di Nuccio Ordine all’interno dell’L’utilità dell’inutile. Senza entrare troppo nel discorso strutturale e strutturalista sul rapporto tra utilità e capitalismo, che cosa fa un classico?

«Utile-inutile è una contrapposizione troppo scivolosa, anche perché i confini dell’utilità sono sempre aleatori, a patto che non si traduca l’utilità con un corrispondente numerico, cifrabile (il consensus gentium) che, come scrivo nel libro, è soltanto una caratteristica non così centrale del classico, perché il consensus varia, così come varia il profittevole, l’utilitas (Marx su questo ha scritto pagine epocali). Vede come sta ritornando il latino? Il latino è la lingua profittevole del futuro. Sapendo l’inglese puoi fare il curatore della Biennale di Venezia. Con il latino puoi fare molte più cose.

Il classico, qualunque cosa sia, fa qualcosa che io, ad oggi, non so fare, e lo fa inverando qualcosa che, per me e per molte altre persone, diventa così prezioso che ne reagiamo interiormente e fisicamente, entrando in una speciale intimità corporea e spirituale con esso. Questa reazione interiore e fisica ci porta a considerare la vita, i nostri accadimenti, i fatti che accadono, le piccole vicende che ingombrano le grandi vicende che ci assillano o ci scuotono, in una luce di vastità che tutti gli altri manufatti umani non producono. La sua presenza accende la nostra presenza, così come la nostra presenza è indispensabile per accendere la sua».

Italo Calvino, all’interno del saggio Perché leggere i classici, dichiara che “D’un classico, ogni prima lettura è una rilettura”. Una riflessione quanto più azzeccata se si concepiscono i classici come quella convergenza in cui un’espressione storica, filosofica e artistica si incontrano in un spazio ed un tempo determinati. Credo che la riflessione di Calvino sia valida soprattutto per le opere d’arte. Considerando la capillare diffusione delle immagini nella nostra contemporaneità, tutto ciò che esiste ci sembra di averlo già visto. Forse, questo è l’effetto dei classici? E Che cosa non può diventare un classico?

«Italo Calvino sbagliava. Va ribaltata la sua nota frase, ovvero “il classico è un libro che non ha mai finito di dire quello che deve dire”: i classici non smettono di dire quel che han da dire perché siamo sempre noi diversi. Ci confrontiamo con le opere del passato e del presente: essendo noi sempre differenti, ci rapportiamo a loro in modo sempre differente. La loro inesauribilità, in realtà, è la nostra. Loro la riflettono: come uno specchio che rinvia la luce che si trova davanti. I classici accendono la nostra inesauribilità di viventi».

È curioso come la sua riflessione si sia espansa dalla prospettiva sull’opera alla costruzione della città: luogo in cui le eterogeneità dialogano nell’architettura dello spazio. Verticalità e orizzontalità, somiglianze e differenze, aperture e chiusure, le città sono esseri complessi che immaginano l’intera società, qualcosa di leggermente più vasto. In un periodo di estrema fragilità in cui la violenza è diffusa capillarmente, Una città può essere classica? Che cosa implica questa specifica idea di classicità nella nostra contemporaneità?

«Sono molto azzeccate le sue domande. Questo è uno dei punti più difficili. Perché? Perché stiamo vivendo una metamorfosi velocissima del concetto di città: dove sono i suoi confini? Si può usare lo stesso termine di città per identificare Urbino che fa neanche 15mila abitanti e Shangai che fa 26 milioni di abitanti? La città è sempre meno un luogo e sempre più una composizione di tempi. Quando ero bambino, in città c’erano i principali punti di riferimento cittadino: il Comune, il duomo, il tribunale, il teatro, il mercato, l’università, l’ospedale. Ora il centro storico è ovunque sostanzialmente museo, ztl, zona carovaniera, di passaggio, di transito, tutte le funzioni principali si distendono in altri territori, e dunque anche le architetture si distendono, nel centro-museo, per essere architettura a tempo, affitti brevi, negozi provvisori, attività commerciali di circolazione, esposizioni per il passante, e ciò che sta fuori dal centro-museo fin dopo è terra di città e dove invece è soglia, confine di altro? La violenza, l’inquietudine, il disagio sociale, l’emarginazione hanno anche tra le loro motivazioni più remote questo non riuscire a definire un confine in cui sentirsi protetti da un noi sociale. Se tutto è città, niente è città. I muri a volte servono: i muri delle case non sono galere, sono anzitutto protezioni. Allora, vengo alla sua domanda, che anche nel mio libro rimane aperta perché la semantica urbana, post-metropolitana, è tuttora in evoluzione: in questa rapida trasformazione del concetto di città, dove puoi far sosta, dove puoi fare classico? La risposta è: per le città non lo sappiamo. Servirà forse un’ulteriore torsione del globo per valutare se almeno le città più simbolicamente feconde possano resistere ai loro possibili seppellimenti».