Jordan Wolson ©Sebastiano Pellion di Persano

Facciamo un salto indietro nel tempo: è il 2019, siamo a Venezia, e durante le giornate di apertura della Biennale Arte non sono solo le grandi mostre istituzionali —come la personale di Luc Tuymans a Palazzo Grassi— ad attirare collezionisti, galleristi e appassionati. A pochi passi da Piazza San Marco, infatti, nel raffinato contesto di Palazzo Molin del Cuoridoro, vengono esposti capolavori di Anselm Kiefer, Christopher Wool, Cy Twombly e di altri maestri del contemporaneo. Sono solo alcune delle opere appartenenti alla collezione privata dell’imprenditore belga Laurent Asscher, all’epoca ancora poco noto al pubblico italiano.

A distanza di sei anni, Asscher torna in Laguna con un progetto più ambizioso: AMA Venezia, uno spazio espositivo permanente nel cuore di Cannaregio, ricavato all’interno di un’ex fabbrica di sapone riconvertita con sensibilità e rigore dallo studio veneziano TA Torsello Architettura. Un esempio virtuoso di rigenerazione urbana, ma anche un segnale chiaro del fatto che Venezia continui ad attrarre i grandi collezionisti internazionali, che scelgono la città come custode privilegiata delle loro raccolte: in passato Peggy Guggenheim, più recentemente Miuccia Prada, François Pinault e Nicolas Berggruen.

In particolare, l’esposizione inaugurale di AMA, corredata da un testo critico di Nancy Spector, si propone come una riflessione sulla tensione tra gesto umano e meccanizzato nella produzione d’arte. Nello stesso percorso espositivo ci troviamo perciò davanti tanto alle dense pennellate di Elizabeth Peyton come ai lavori di Avery Singer che trovano sempre il loro punto di partenza nella modellazione 3D.

Nel caso delle opere di Wade Guyton, invece, l’atto generativo è quello della stampante a getto d’inchiostro attraverso la quale l’artista fa passare le proprie tele. Nelle parole di Nancy Spector: «Il suo gesto pittorico implica un altro tipo di mano, che richiede di piegare e inserire la tela nella stampante per cogliere le interruzioni e le pieghe di immagini oscure e ritagliate».

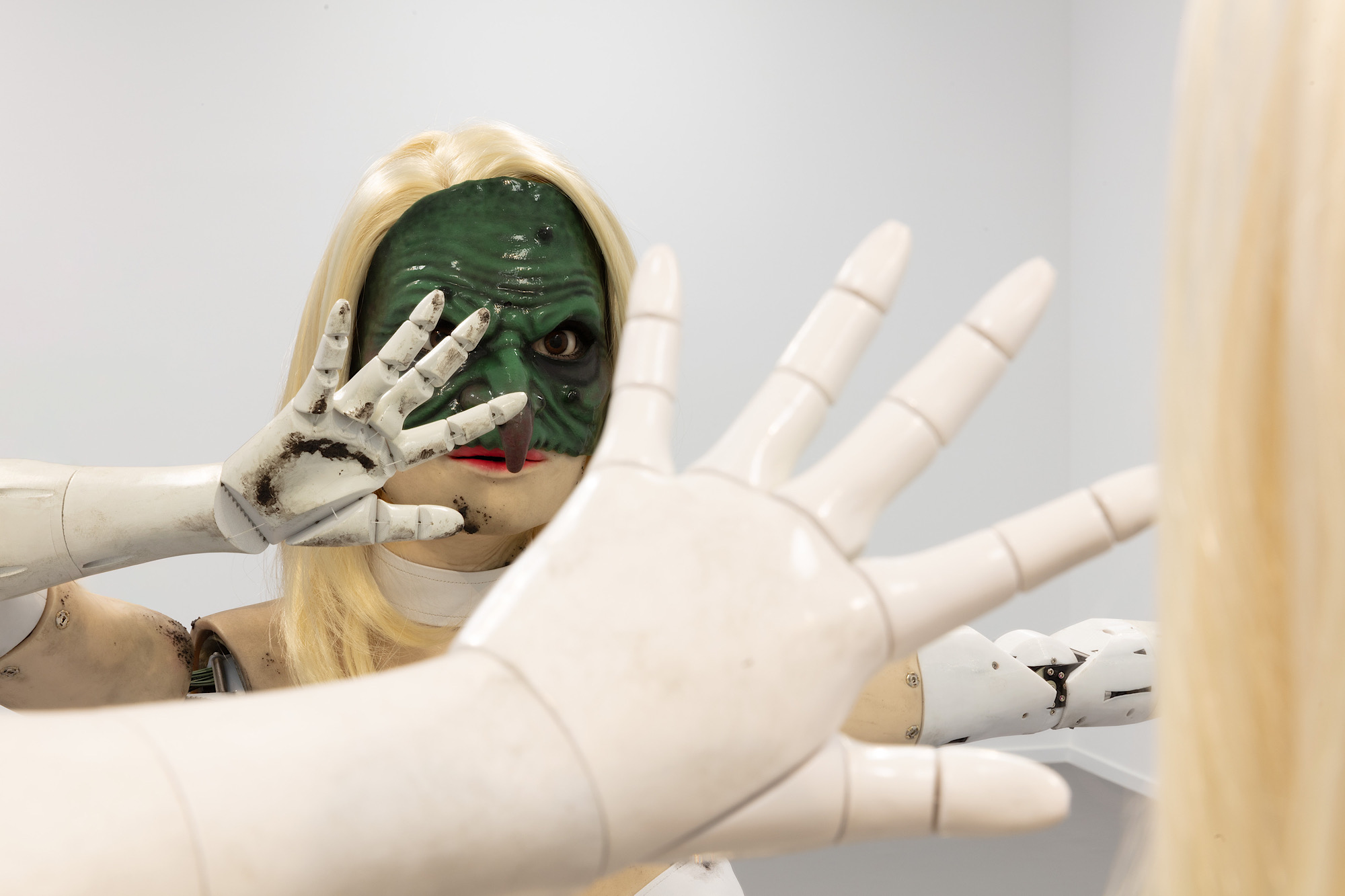

Protagonista assoluta dell’esposizione è però senza dubbio la Female Figure (2014) di Jordan Wolfson: collocata in una stanza isolata e asettica, una scultura femminile ipersessualizzata danza al ritmo di canzoni pop e di frammenti vocali disturbanti, come «My mother’s dead. My father’s dead. I’m gay. I’d like to be a poet. This is my house».

Vestita di una tutina bianca e alti stivali di pelle e animata da una sofisticata tecnologia motion capture che le permette di fissare lo spettatore con occhi straordinariamente realistici, la figura robotica di Wolfson incarna perfettamente quella tensione tra umano e artificiale che costituisce il cuore della mostra. Il suo corpo si muove con una fluidità impressionante, mentre il volto —mascherato e fittizio— tradisce un’ambiguità perturbante. Il risultato è un’opera che disorienta, coinvolge, e respinge al tempo stesso, mettendo in discussione i codici della rappresentazione e della desiderabilità nell’era dell’iper-tecnologia.

Other Identity è la rubrica dedicata al racconto delle nuove identità visive e culturali e della loro rappresentazione nel terzo…

Un altro colpo grosso per la major Sotheby’s. La vendita includerà anche un capolavoro di Richard Prince esposto nella storica…

A Vienna, il Belvedere 21 ci invita a riscoprire Hans Haacke —leggenda dell’arte concettuale e della critica istituzionale— con una…

Ci sono 165 gallerie da 35 Paesi al Brussels Expo, per la 41esima edizione della fiera, inclusa un'ampia selezione di protagonisti…

Attraverso più di cento opere, BAROCCO GLOBALE alle Scuderie del Quirinale esplora la Roma del Seicento e i suoi legami…

Una ex prigione diventa un hotel raffinato, succede a Charlottenburg, storico quartiere di Berlino, che ospita due mostre da non…