-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- Servizi

- Sezioni

- container colonna1

Da Brescia al Lago di Garda: un territorio da scoprire attraverso un percorso di arte contemporanea

Mostre

Meccaniche della Meraviglia è una rassegna di mostre personali di arte contemporanea ideata da Albano Morandi, che giunge alla sua diciottesima edizione con sei eventi, articolati tra la città di Brescia, in palazzi storici e sedi museali, e il lago di Garda, in chiese, dimore e siti naturalistici. L’intervento di Morandi si configura come una “regia” degli eventi: nel progetto generale gli artisti sono individuati per farli interagire in modo peculiare con le sedi espositive.

Una sorta di mostra diffusa, quasi una macro installazione che coinvolge il territorio, dove ogni singolo evento viene avvertito come site-specific, offrendo al visitatore un percorso ricco di spunti percettivi e meditativi, assieme all’occasione di conoscere sorprendenti luoghi spesso sconosciuti ai più. Nella simbiosi tra mostra e sito, sembra emergere un sottile filo conduttore di riflessione – esistenziale-individuale e collettiva nel confronto con l’ambiente e la natura – che si dipana tra spunti più propriamente legati al dibattito di scaturigine urbana – intrapsichici, interroganti, ironici, eruditi, con sede in città – e approcci di riflessione mistica, emotiva, magica sulla natura, negli eventi con sede nella campagna del lago di Garda.

È così che Antonio Violetta, nelle sale fastose ma austere di Palazzo Averoldi a Brescia, in Intrecci esordisce con un’installazione in cui lacerti di materiale plastico segnano un lastrico prospettico che porta ad una scultura antropomorfa, enigmatica nel suo rapporto con il vasto ambiente: è il viatico alle sale popolate di sculture – quasi in foggia di estrusioni materiche di fusione – che prendono man mano la forma di accenni di volti, evolvendosi dall’incognito informale iniziale per intrecciarsi a vicenda in dialoghi allusivi articolati nello spazio.

Nel mentre, nella sede dell’Ateneo di Brescia – rigoroso ed elegante palazzo neoclassico, storica residenza dei conti Tosio – le opere del collettivo Bounty Killart, in Fabula docet, vivono in un doppio livello di ironica lettura. Si tratta di piccole sculture di ispirazione neoclassica: una Venere, un Discobolo, un guerriero, una stele…realizzati in gesso, ceramica, resina, che con un dissacrante “sorriso pop” recano elementi di attualità contemporanea, quali una chitarra piuttosto che una lavatrice o i segni del lavoro del food-delivery.

Brescia 15.06.2024 Ph Christian Penocchio

Poste in sardonico dialogo con le opere neoclassiche presenti nel palazzo, tipiche dell’arredo del collezionista ottocentesco, rimandano pure alla vexata quaestio sulla supposta predominanza della “grande arte” sulle “arti minori”.

Il Museo di Scienze Naturali di Brescia, edificio degli anni ‘80, sembra offrire lo spunto per riflettere sul mondo animale e la società urbana dei consumi. Qui Giuliana Cuneaz, ne Il processo, apre con una serie di immagini di animali e paesaggi fantastici su D-Bond, creati anche ricorrendo all’intelligenza artificiale: attualizzando le illustrazioni favolistiche – a partire dalle Fairy Tales dell’Ottocento inglese, fino alla fantascienza, ai supereroi – si interroga sul futuro animale nell’Antropocene. Emerge anche il tema critico della “producibilità” dell’opera d’arte (per le infinite combinazioni disponibili con I.A.) che supera la storica questione della sua “riproducibilità”. Il vero processo è un’installazione interattiva, dove gli animali, ovvero tassidermie del museo, si trovano in colonna e “puntano” alla postazione dove siede lo spettatore, come se si avvicinassero all’Arca per entrare e sopravvivere. Quasi a chieder conto del suo comportamento, gli animali fissano l’umano che è ripreso con loro e trova la sua replica nei video che proiettano la scena da più angolazioni.

Da Brescia il percorso si sposta sulle colline della Valtenesi, nella rigogliosa campagna da cui si vede il lago, in luoghi storici, in un ambiente consono alla ricerca di accenti spirituali.

Nella sorprendente e recondita chiesa del Cimitero Storico di San felice del Benaco, nella mostra Il peso delle stelle, Marco Pellizzola colloca “mappe stellari” e congiunzioni astronomiche, appese in mastelli e vassoi di antico richiamo, che giacciono in basso con una sorta di inversione rispetto al paradiso dei Santi degli affreschi intorno, in alto, come se le sacre figure ne fossero al tempo stesso generatrici e generate: memorie vivificate del rapporto natura-cielo-uomo.

Brescia 26.05.2024 Ph Christian Penocchio

All’aperto, nel parco del castello di Moniga, con Entr’acte, Fabio Racheli realizza una sequenza di opere polimateriche – in cui gli elementi naturali della campagna, steli, rami, canne, rovi guidano le composizioni – che vengono collocate in una successione crescente anti-prospettica: da cumulo a covone a lacerti di capanne che vivono il decadimento organico, fino a trasformarsi in cornici vegetali che inquadrano l’aperto panorama del lago, come testimonianze di scenografie rituali primitive.

Questo progredire poetico approda alla Fondazione Leonesia, in un affascinante edificio signorile di campagna nascosto nel centro storico di Puegnago del Garda, sede di un centro culturale molto attivo. Qui, in Cielo zero, Michele Zaza espone in primis opere fotografiche: studi iconografici, set progettuali, dove il volto umano, i corpi, le mani, vengono trasformati anche dipingendoli (nella realtà) fino a diventare maschere che trascendono dal quotidiano. Divengono così simboli della condizione umana, indagata con un richiamo a riti antichi quasi sciamanici, in un rapporto onirico con la natura che sfocia in installazioni site-specific: pareti costellate di ali che sembrano spiccare il volo e vengono fermate dalla materia stessa e da misteriosi segni geometrici.

Brescia 26.05.2024 Ph Christian Penocchio

Alla Fondazione, in contemporanea con Meccaniche della meraviglia, si trovano due mostre che, pur non rientrando propriamente nella rassegna, si collegano per questioni tematiche al filo conduttore. Miriam Heiler, in Quanto dura per sempre?, propone opere dove l’iterazione sottile, sfumata di segni – rimandi alla natura e alle radici della cultura delle sue montagne – genera composizioni in dialogo con lo spazio nella tela e quindi con l’ambiente delle sale una volta destinate a cantina e depositi di attrezzi agricoli. Sono segni alfabetici fatti di tratti come aghi di pino, quasi principi di rune che sfumano in delicate cromie, come stormi di uccelli nel cielo, ma anche allusioni a graffiti rupestri, memorie ancestrali e nel contempo infantili.

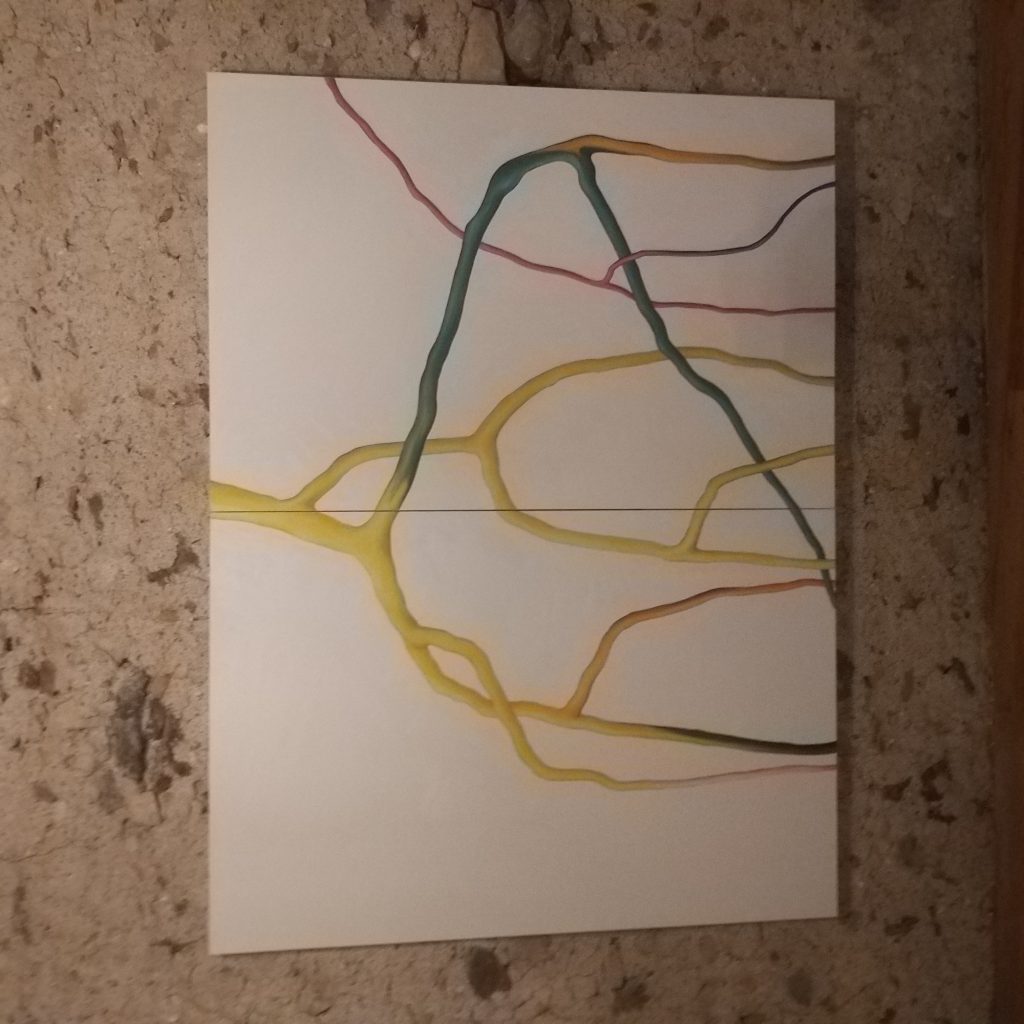

In sintonia non occasionale con il filo conduttore, Dario Bellini, con Mangrovie, mostra essenziali ma vivaci dipinti che studiano l’intreccio e l’insinuarsi nella terra delle radici delle mangrovie che poi formeranno intere isole di vitale robustezza.

Le radici, nella loro simbologia di connessione e compenetrazione con la terra, diventano metafora esistenziale ed anche psichica, mentre sono grafie al tempo stesso lineari ma solide nello spessore, con accordi cromatici affascinanti.