-

-

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

-

EXPOSURE: al Mudec di Milano una mostra per ragionare sul significato della vetrina

Mostre

Proseguendo il programma iniziato con Rainbow nel febbraio 2023, Mudec inaugura Exposure. Arte, culture, moda dentro e fuori la vetrina curata da Katya Inozemtseva e Sara Rizzo in collaborazione con il team di conservatori e conservatrici.

Fino all’8 settembre la mostra invita ad entrare nella grande vetrina del museo per comprendere i molteplici significati che un oggetto, esposto al nostro sguardo ma isolato, può assumere in una teca. Il progetto si arricchisce di un palinsesto transdisciplinare composto da eventi, incontri, workshop e il podcast Oltre la vetrina curato dall’Ufficio Progetti Culturali, Reti e Cooperazione e il supporto di Chora Media. Per andare «oltre alla mostra, oltre allo spazio», Carlo Antonelli, art director, presenta il secondo numero della rivista MU – Mudec United, disegnata da Studio FM Milano. «Detonatore necessario per portare il dibattito d’avanguardia al di fuori delle mura espositive», il magazine raccoglie un ventaglio di storie su temi quali la vita e l’ecosistema che la contiene, la vetrina, il piedistallo e i display del desiderio, con interventi di direttori di museo, docenti, ricercatori e artisti provenienti da diversi punti del globo. Una serie di talk arricchisce il programma di mostra, mettendo in dialogo Theo Eshetu, Andrea Viliani, le curatrici di Exposure e numerose figure di rilievo internazionale per ragionare attorno alle nuove declinazioni di fotografia, corpi esposti, spazi pubblici, studi di conservazione museale, curatela tra etica, filosofia e nuove collezioni. «Esporre significa esibire, ma anche raccontare. La vetrina mostra e separa, è un rischio fisico e simbolico che si frappone tra noi e l’oggetto», ci racconta la curatrice Sara Rizzo. «Simbolo capillare del museo, non è mai neutra, anzi è portavoce trasparente e muta di un messaggio istituzionale, storico e politico, prima che artistico e simbolico, e crea un’impalpabile barriera tra noi e l’opera.»

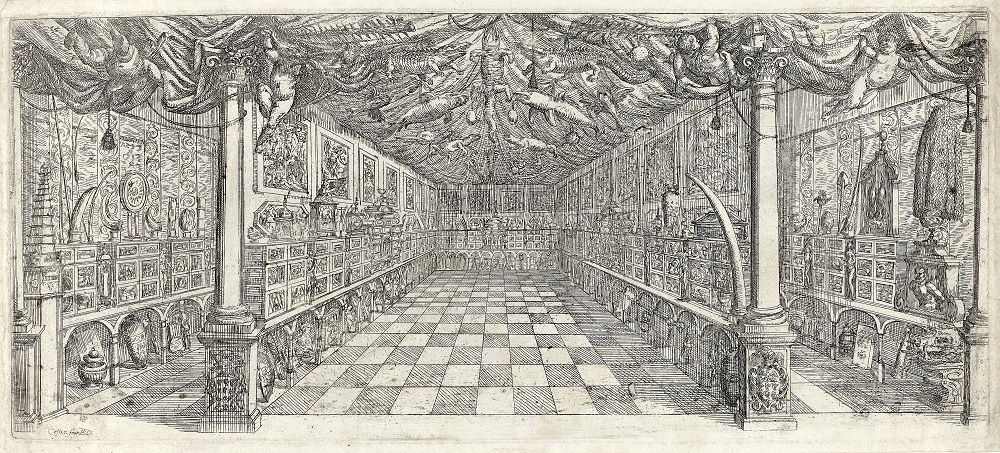

Gabinetto d’arte e curiosità di Manfredo Settala a Milano

1666 circa

Acquaforte

Milano, MUDEC – Museo delle Culture

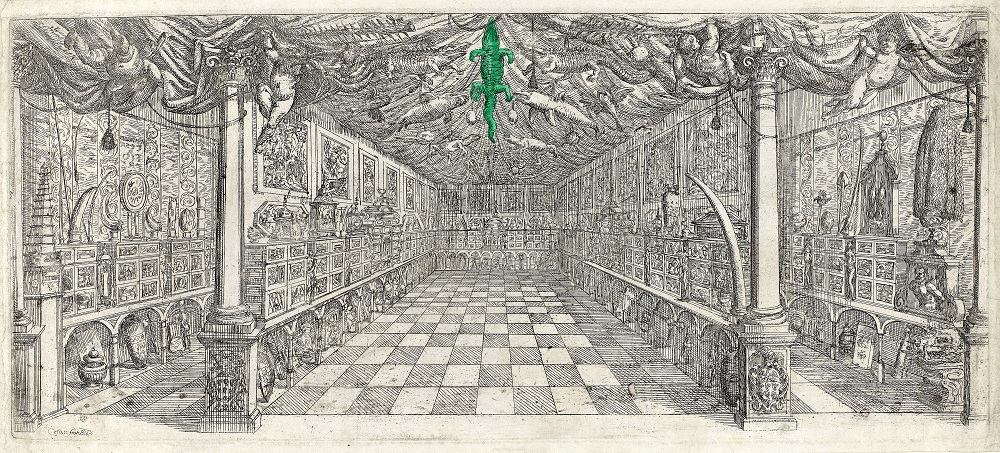

Gabinetto d’arte e curiosità di Manfredo Settala a Milano

(elaborazione grafica)

1666 circa

Acquaforte

Milano, MUDEC – Museo delle Culture

L’effetto neutralizzante della vetrina nei musei etnografici decontestualizza e isola gli oggetti, privandoli dei significati delle geografie di provenienza. Exposure è una proposta di incontro tra collezioni lontane, frizioni e ibridazioni interculturali e produzioni contemporanee inedite. La vetrina non è mero elemento allestitivo, ma diventa opera essa stessa, diaframma impalpabile che determina il valore di ciò che espone. «Una metamostra», come la definisce la curatrice Katya, «sul significato virtuale di teca espositiva, per ragionare sulla storia coloniale e rompere le strutture spaziali e temporali del museo tradizionale.» Una mostra che non costruisce percorsi in modo archeologico e scientifico, ma si pone in modo problematico di fronte al contenitore e al contenuto, a lungo sigillato e archiviato in bolle di anossia, metafora rappresentativa del rapporto duale che esiste tra i musei occidentali e i patrimoni di culture altre. Nel museo coloniale, infatti, l’arte è diventata un feticcio, una reliquia morta e imprigionata in una teca che ne deconcettualizza e rimodella il messaggio. «Ci siamo chiesti come l’architettura della vetrina condiziona la fruizione del contenuto, come si formano le tradizionali classificazioni e tassonomie europee, uscendo da una prospettiva storica, e fino a che punto sono in grado di riflettere i contesti e le origini delle opere», spiega Katia Inozemtseva, «rispondendo a una domanda fondamentale: cosa determina, oggi, la nostra percezione di valore? Come un museo può restituire non fragili memorie del passato ma l’esistenza fisica, tattile e originaria di un oggetto?.» Mudec si fa portavoce di un ragionamento sulla nostra storia e le nostre radici partendo dall’arte pubblica e dall’onomastica coloniale, con attenzione alla questione della provenance, della sottrazione illecita, dell’ecologia dei materiali. Carlo Antonelli racconta la rivista MU come un dis-piegamento del significato di teca, vetrina e piedistallo, suo contrario teorico. «Gli esseri umani, a ben guardare, vivono all’interno di una teca, e questa teca è l’atmosfera. All’interno si respira aria stantia e gli oggetti da esporre siamo noi. Il mondo stesso è composto di teche: penso ad uffici, automobili, case, negozi che espongono beni di lusso e creano il desiderio, Non per caso, durante le manifestazioni e i cortei sono proprio le vetrine ad essere infrante, distrutte.»

Exposure: la mostra

In modo letterale e metaforico, il museo supera la dimensione spaziale per aprirsi al contesto pubblico, articolandosi in tre episodi principali. La mostra è preceduta dall’iconica installazione site specific di Mariana Castillo Deball Luce dietro tracce incompiute, in Agorà, e le incursioni di Theo Eshetu nelle sale della collezione permanente con il progetto inedito Crocodile on a ceiling, che ragiona intorno al fenomeno delle wunderkammer e della relazione tra etnografia e antropologia, e l’opera Brave New World, un caleidoscopio di immagini in movimento che rende il pubblico stesso protagonista. Il cuore della mostra è costruito in due Sale Focus: la prima analizza le convenzioni storiche dell’uso delle vetrine, principalmente in contesto lombardo, ed è organizzata in tematiche quali museografia, moda, commercio, etnografia. Il punto di vista è quello di una Milano globale, risultato di una storia stratificata di discendenze di origine diasporica e di terze e quarte generazioni. Reliquiari, altarini giapponesi e asiatici, vasellame egiziano e tessiture sudamericane: siamo abituati a pensare la vetrina come barriera che contiene memorabilia lontani e sacri, una collezione di feticci, accumulazione di gingilli privati disposti in serie tassonomiche, come testimonia l’opera di Candida Hofer (1944), Etnologisches Museum Berlin III 2003, una fotografia che ritrae dei conservatori intenti a sanificare degli oggetti museali. La vetrina diventa dispositivo di contenimento del rischio, come a protezione e filtro di oggetti contaminati, radioattivi, tossici. Un’intera parete è dedicata al mondo del commercio e dell’alta moda, “guardare e non toccare”. Tra gli esempi, le vetrine di Gene Moore (1910-1998) per Tiffany, spazi onirici e sospesi in un’aura raffinatissima e surreale; gli allestimenti nei magazzini della Rinascente a Milano a partire dagli anni Cinquanta con i bozzetti delle vetrine ideate da Albe Steiner, in stile costruttivista, Roberto Sambonet, Giancarlo Iliprandi e Paola Lanzani, con spazi modulari e affini all’arte cinetica.

Bozzetto per l’allestimento della vetrina “Glamour.

Apertura di stagione” de La Rinascente

1956 ca

Collage e matita su cartoncino

Milano, Archivio Pittorico Roberto Sambonet

La seconda sala è una rilettura contemporanea delle cabinet: come restituire un contesto storico e spaziale agli oggetti in esse esposti, neutralizzati, isolati? Il vetro da cosa ci protegge, e perché? Exposure invita a riflettere sulla necessità di una nuova Storia, costruita a partire dalla coalizione di forze diverse, multiculturali, che chiedono giustizia collettiva. In mostra le opere di Mark Dion (1961), progetti che enfatizzano i paradossi dell’esposizione archeologica di “reperti”, tra cui manufatti recuperati dai canali di Venezia dopo operazioni di pulizia e catalogazione scientifica, posti ossimoricamente a confronto con altre ceramiche comuni, giocattoli, spazzatura. Damien Hirst con Dead Ends (1993) inserisce, con brillante sarcasmo, mozziconi di sigaretta in vetrina, come avessero qualità scultoree. Sam Durant, ad inizio anni Duemila, realizza una serie di opere – ispirate alle iconiche vetrine di Joseph Beuys riempite di oggetti usati nella sua pratica, come fossero reliquie sacre dell’azione performativa – contenenti scarti di feltro isolante, microfoni e amplificatori muti. Sul finale, la monumentale installazione di Monia Ben Hamouda (1991), Monument to Vulnerability IV (Stoning of the Devil), una scritta di neon “sporcata” da profumate spezie tunisine. «Perché abbiamo bisogno di una distanza per percepire la preziosità di un’opera? Ragionando sulle targhe di arte pubblica, ho voluto riprodurre un archetipo di iper-oggetto, cristallizzato in un tempo lontano, che non fa più parte della collettività dal basso da cui guardiamo. Mi sono chiesta il perchè della violenza sulle opere d’arte, perché Black Lives Matter e Ultima Generazione. È importante immaginare un’istituzione che affronti queste tematiche urgenti e non pensare al museo come mausoleo di reperti morti». Nel maggio 2024 si terrà il convegno internazionale “Public Art Inside Out” in collaborazione con il Getty Conservation Institute di Los Angeles, sul tema dell’arte pubblica e del piedistallo.

Riding Neptune’s vault. Cabinet A

1997/98

Vetrina con frammenti di vetro, ferro, plastica

Collezione privata

La sfida che si pone il MUDEC non è di creare un grande evento, ma una mostra necessaria.

Le cruciali implicazioni etiche, filosofiche e antropologiche sottese al concetto di esporre, di mettere in mostra, sollecitano a pensare l’arte e i suoi spazi in modo più sensibile, universale e accessibile al grande pubblico, aprendo il dibattito al di fuori delle istituzioni. Di cosa si parla oggi, adesso, nei musei?

.gif)