-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

Ho sempre considerato la visita occasionale al Mattatoio, come un’esperienza – in nuce- di anabasi catartica: l’atto di percorrere consapevolmente i luoghi inferi della mattanza e del sacrificio, quotidianamente redenti dal pensiero artistico immaginativo, non può lasciare indifferenti. E, in determinati momenti, se la fortuna (o la Grazia) ci sfiora, potremmo avvertire, nell’intimo, la lucida sensazione di trovarci attori – modesti – proiettati nel dramma panico di un viaggio iniziatico. A condurmi al Mattatoio, questa volta, è la mostra retrospettiva (curata dal duo Francesco Urbano Ragazzi e parte di un programma celebrativo più vasto) dedicata al film-maker lituano Jonas Mekas (Birzai, 1922 – New York, 2019) omaggiato, nel centenario della nascita, con un’ampia selezione di opere, dagli anni ’50 al primo decennio del nuovo millennio.

Apprendiamo che l’icastico titolo della mostra, “Images Are Real” è stato estrapolato dal film “Out-takes From the Life of a Hapy Man”, nel quale, a un certo punto, la voce fuori campo del regista sentenzia: «Le memorie sono passate, ma le immagini sono qui, e le immagini sono reali». Siamo in presenza di un’intuizione notevole – vorremmo dire: illuminante – che farebbe venir voglia di scomodare il retroscenico Mundus Imaginalis di Henry Corbin (magari nella sua declinazione più attrattiva, quella veicolata dalla psicologia archetipica di James Hillman), la cui proiezione sensibile informa l’iconosfera in cui siamo immersi e che, futuristicamente, ci compenetra.

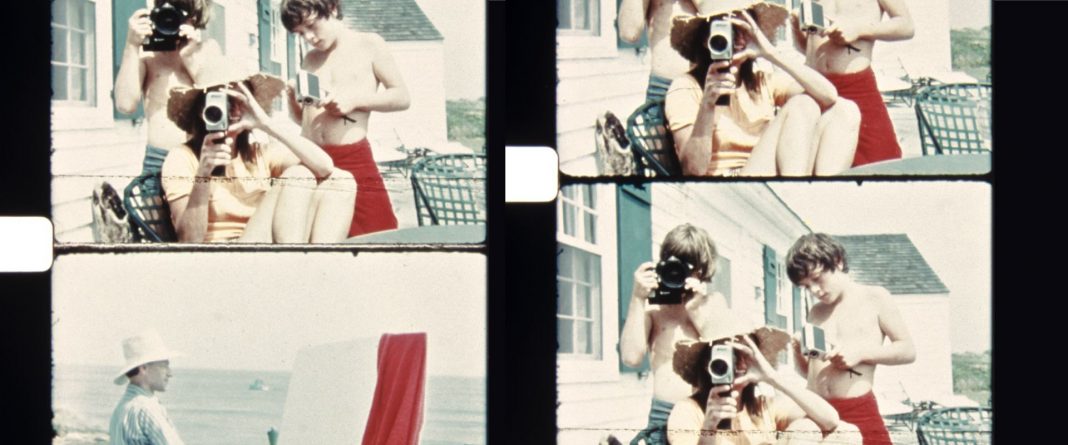

Nell’ampio padiglione ospite dell’iniziativa, le immagini ci assalgono da ogni direzione in una sorta di fluida e avvolgente enumeratio chaotica, e ci lasciano attoniti e disorientati: dalle produzioni filmiche di taglio diaristico e documentale (sussidiate – sembrerebbe – da un montaggio minimale che accentua il carattere reattivo e frammentario della ripresa) proiettate su un gran numero di schermi, ai frammenti di pellicole ed ai ritratti fotografici fittamente distribuiti sulle vaste pareti. Tutto concorre a produrre nel riguardante un impatto retinico di vertigine e di spaesamento.

Emigrato a New York nel 1949 per motivi politici, Mekas diviene, nel giro di pochi anni, una delle figure di riferimento più eminenti del cinema sperimentale americano; nel 1954 fonda, assieme al fratello Adolfas, la rivista Film Culture che sarà l’organo ufficiale di diffusione del New American Cinema Group, un movimento di cineasti che si proclamavano indipendenti dai canoni estetici ed etici del colosso hollywoodiano. Frequenti le incursioni in Europa motivate, soprattutto, dall’intento di entrare in contatto con altri cineasti, come lui dediti alla sperimentazione indipendente dai canoni consueti del mercato cinematografico (in Italia ha una frequentazione con Pier Paolo Pasolini).

In conclusione, diamo l’ultima parola all’artista: «Perché il cinema indipendente è una nazione in sé. Siamo circondati dalla nazione del cinema commerciale come le popolazioni indigene degli Stati Uniti o di qualunque altro stato sono circondate dal potere dominante. Siamo l’invisibile ma essenziale, nazione del cinema. Noi siamo cinema».