-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

The Pig Pit: Oscar Giaconia nella fossa del maiale, edifica, nuovamente, The Drawing Hall

Mostre

«Nel semplice atto di disegnare, ogni artista, di qualsiasi tipo, deve necessariamente riporre fiducia: il disegno è, infatti, il mediatore tra le idee e il mondo, e del mondo è strumento di analisi e conoscenza»: da questa riflessione è nato The Drawing Hall e da questa premessa Oscar Giaconia – per cui «il disegno è l’anima che muove tutti i fili interni del lavoro, è il tessuto connettivo da cui tutto germina» – edifica lo spazio bergamasco, non trasformandolo dunque né riconvertendolo, ma fabbricando un luogo apposito in cui installare la sua nuova mostra, The Pig Pit.

Al cuore del progetto espositivo – «Quando gli ho chiesto come immaginava la mostra, mi ha detto di voler ricreare in parte un “carotaggio” del suo studio, immergendo questa ricerca nei recessi degli avanzi del suo pensiero», ricorda Elena Forin, curatrice della mostra – c’è una figura architettonica, quasi archetipica, che è memoria di forma dello studio di Giaconia, che dice lui «è ricovero, è rimessa e silos fortificato, architettura inumana che di fatto costituisce il mio sistema di difesa, il mio carapace». Questo habitat inabitabile, che funge da contenitore e abitacolo di altri contenitori, come sovente capita nella sua pratica, è a tutti gli effetti il prender corpo di un sistema corazzato che Giaconia battezza come «ossessione ossidionale – dove ossidionale può essere letto sia da un punto di vista biologico nei termini di quegli organismi che si introducono in un ecosistema a seguito di un’incursione militare, dunque un attacco parassitario, sia semanticamente come derivato del latino obsidere, che significa permanere, dimorare, assediare».

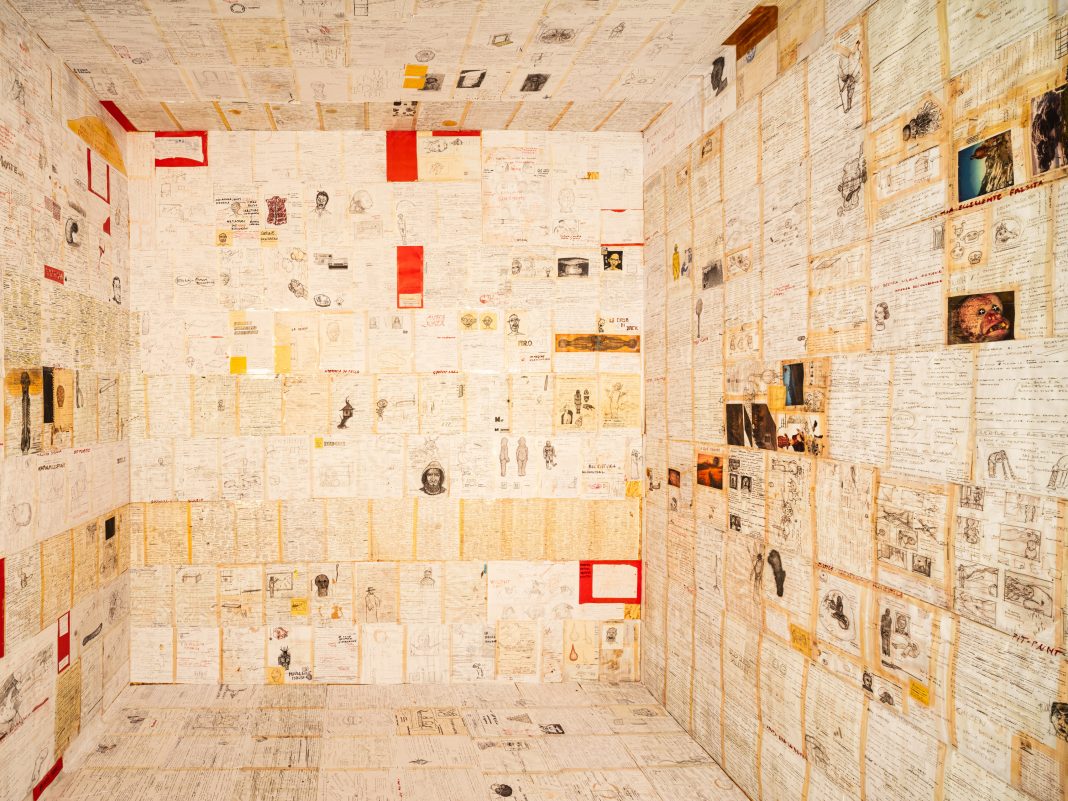

Beninteso che non si tratti di un modus operandi ma, anzi, di un’evacuazione, di un’espulsione che attiene a un registro di approcci difformi che Giaconia intrattiene nel tempo, l’idea è quella di usare questo bunker come una specie di teschio, di recipiente, di scatola nera, addirittura di scatola cranica, dentro cui stipare con la logica della tappezzeria – quindi con il nesso del tessuto o della pelle che viene ricucito e riaccoppiato – un agglomerato di “appunti trapuntati”, pagine e fogli scritti e disegnati che, lui de-compone da oltre dieci anni, con pensieri sfusi, note, parole in libertà, immagini, i riferimenti, appropriazioni, moltiplicazioni virali e suggestioni che lui fissa ogni qualvolta ne sente il bisogno: «come un grande gioco che diventa giogo – spiega – perché di fatto il gioco è sì una pratica biologicamente essenziale ma diventa anche un sistema di auto condizionamento, siamo noi del resto i primi fabbricanti dei nostri vincoli che esperiamo a partire da cosa può il nostro corpo».

Proprio il nostro corpo, che è chiamato ad attivare il senso dell’orientamento per raggiungere il bunker, si trova a perdere ogni riferimento una volta entrato nel contenitore dove i fogli, una volta tenuti insieme da pezzi di scotch e arrotolati come a creare un rullo enorme di “pezzami” in continua crescita, si dispiegano come su di un nastro trasportatore di prodromi di lavori passati e appassiti, di tracce abortite, dislocazioni, dissezioni, amputazioni e computazioni di testi e moltiplicazioni, brulicante e vermicolante, che si espandono a macchia d’olio (esausto). Il cortocircuito che prende forma tra il rigore della lapide-bara totemica esterna, sospesa tra profondità e superficie, come un sarcofago ctonio, monolitico e cieco – «dice Marco Belpoliti che il bunker, volutamente mimetizzato, ripetitore della geologia del luogo, ha una caratteristica, è una architettura cieca, ripiegata su se stessa, è l’emblema di una crisi intestina. Eventuali orifizi, spiraglii o feritoie sono speculum per armi da tiro«, ricorda Giaconia – e il compost di macerie testuali che è all’interno crea un horror vacui ipertrofico dentro cui l’informe galoppa.

Nell’altra ala dello spazio Giaconia sceglie di sviluppare l’anteprima di studi-prototipo presentata lo scorso anno in occasione di Parasite Soufflé (NEMAT-PUPPET-FROG, ne avevamo parlato qui), dando corpo alla ricerca e lavorando su pellami pieno fiore, che hanno come peculiarità fisica la morbidezza e l’estremo effetto setoso al tatto che è funzionale sia allo spostamento che alla cattura delle combustioni esercitate in prima battuta dalle venature. Su questi pellami Giaconia ha cominciato ad esercitare azioni di piromania, modulandole, simulandole e dissimulandole, alla stregua di una lapis, di un carboncino, rimodellando le silhouette secondo quella che Didi-Huberman chiama “somiglianza per contatto”, una costante manipolazione e manomissione della forma. Partendo da una matrice – esposta, sospesa nel lubrificante – la forma dunque si deforma e si riforma in un vermicolante divenire che allude all’incontinenza di una sagoma che non sta più nella propria pelle.

Il progetto espositivo si completa con una traccia audio, un “ventriloquio” di Antonio Rezza, cicatrizzazioni sonore degli appunti di Giaconia che si amalgamano ad un flusso di immagini su pellicola Super8, una sorta di impasto continuo con echi al found footage, uno sformato dentro cui invischiarsi, una palude melmosa che risucchia e avviluppa. Come un moderno Dottor Moreau, che sulla sua isola senza uscita si concedeva alle “strane delizie” – «Io ho voluto soltanto scoprire l’estremo limite di plasticità di una forma vivente» – Giaconia risponde a una disposizione caratteriale, un’hybris comportamentale, quella parassitaria, tesa ad amalgamare corpi che non sono fatti per stare insieme, si inocula al loro interno, li disorganizza e riorganizza, li compone e decompone, insistendo sulla manipolazione “sotto copertura”, in una dimensione di pandemia epidermica in cui siamo tutti parassiti e parassitati.