-

-

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

-

Vivere e attraversare l’indicibile: la mostra di Adrian Piper al PAC di Milano

Mostre

A History of Violence è il titolo di un film del 2005, diretto da David Cronenberg. Per quanto questa associazione possa sembrare ambigua e distante, il lungometraggio trasporta lo spettatore nella percezione di una forma di violenza pervasiva, fondata sulla pura esistenza dell’essere umano. Il fenomeno della violenza nella contemporaneità ribadisce un concetto estremamente semplice: la violenza genera una risposta violenta. Come riporta Byung-Chul Han, nella Topologia della violenza (Nottetempo, 2020), il nostro presente è caratterizzato non più dall’edulcorare le forme di violenza restituendo un’immagine non-violenta, ma dalla loro spettacolarizzazione e trasfigurazione in elemento ludico: la violenza intrattiene, ammalia. In un certo qual modo, può “ispirare” forme di riflessione sulla sua natura e sulle dinamiche che la includono.

Questa riflessione è propria della pratica di Adrian Piper (1948, New York). La grande artista statunitense, cresciuta a Manhattan in una famiglia della media borghesia afroamericana, approfondisce il legame inscindibile che lega le dinamiche di potere alle forme di violenza che caratterizzano la ribellione. In sei decenni di carriera, Piper ha analizzato diverse emergenze paradigmatiche, ancora più pregnanti nell’epoca dell’ipersensibilità che ci caratterizza (nel riferimento a Svenjia Flasspohler in Sensibili, Nottetempo, 2023). La sua vicenda personale, che si intreccia con la riflessione sul razzismo a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, sul ruolo della donna prima e dopo la rivoluzione sessuale e sull’identità di genere, è lo specchio in cui si riflette la sua pratica intermediale.

Curata da Diego Sileo, Adrian Piper. Race Traitor è ospitata negli spazi del PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano, dal 19 marzo al 9 giugno 2024. Realizzata con il supporto di Tod’s, sponsor del programma annuale del PAC, e Limonta, main partner della mostra, l’esposizione ha richiesto circa cinque anni di studio e ricerca e ha visto la stretta collaborazione dell’artista nella realizzazione di un progetto scientifico che analizza temi come la xenofobia, la discriminazione razziale e di genere. La mostra è tra gli eventi principali della Art Week (8-14 aprile 2024), la manifestazione diffusa coordinata dal Comune di Milano in collaborazione con miart.

Il percorso si dirama in ambienti più o meno costrittivi, in cui sono organizzate diverse installazioni. Vengono ripercorse intere serie – anche se forse sarebbe meglio antologie – in una cronologia filologica, precisa. Dalla prima sala, in cui vengono presentati i lavori della prima produzione di Piper, come LSD Self-Portrait from the Inside Out (un eco psichedelico della controcultura degli anni Sessanta) e Drawings about Paper and Writings about Words (una profonda riflessione sulla griglia, molto vicina a Rosalind Krauss), si arriva al focus sulle discriminazioni razziali e di genere.

Seguendo il flusso dell’esposizione, si incontrano Hypothesis, in cui Piper documenta il suo essere-nello-spazio attraverso il suo essere-nel tempo (una riflessione di matrice heideggeriana), intrecciando presenza e assenza nella forma; Art for the Art World Surface Pattern (1976) in cui un cubo minimalista, tappezzato da immagini di giornali, è rivestito dal label “Not a Performance” per insistere sulla realtà delle atrocità diffuse nella forma di notizie; Close to Home, a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, in cui interroga lo spettatore attraverso delle domande che implicano la sua riflessione sul contesto in cui è inserito (provocatoriamente, chiede “quanto può essere strano” o “con quanta frequenza” lo spettatore frequenta individui di etnie differenti, afroamericani in questo caso specifico).

Al culmine di questo climax ascendente, Race Traitor (2018). Ripercorrendo il linguaggio visivo dei Political Self-Portrait (1978-1980) arriva a interrogare se stessa sul fondamento e sulla natura della propria identità. Negli spazi del Parterre, una serie di immagini selezionate dall’artista mostra la violenza e l’odio nei confronti della popolazione afroamericana palesando scene violente, ai limiti del pornografico. Una sorta di ultraviolenza kubrichiana: l’odio produce violenza, distrugge il reale e annulla l’individuo, ne uccide l’identità e ne violenta il pensiero.

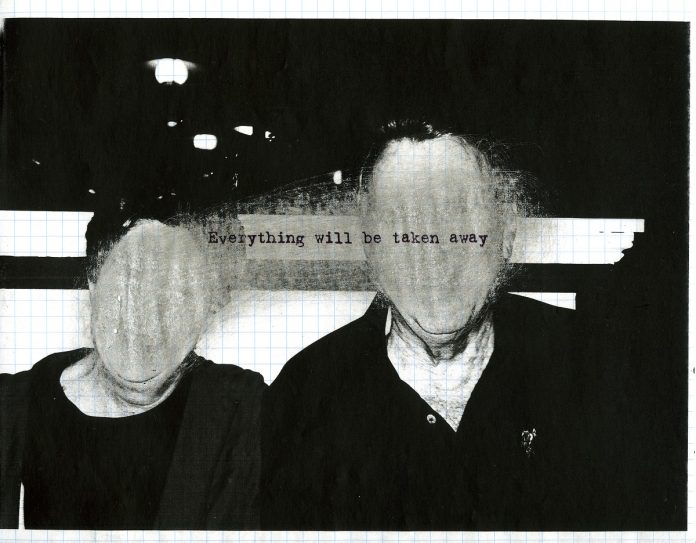

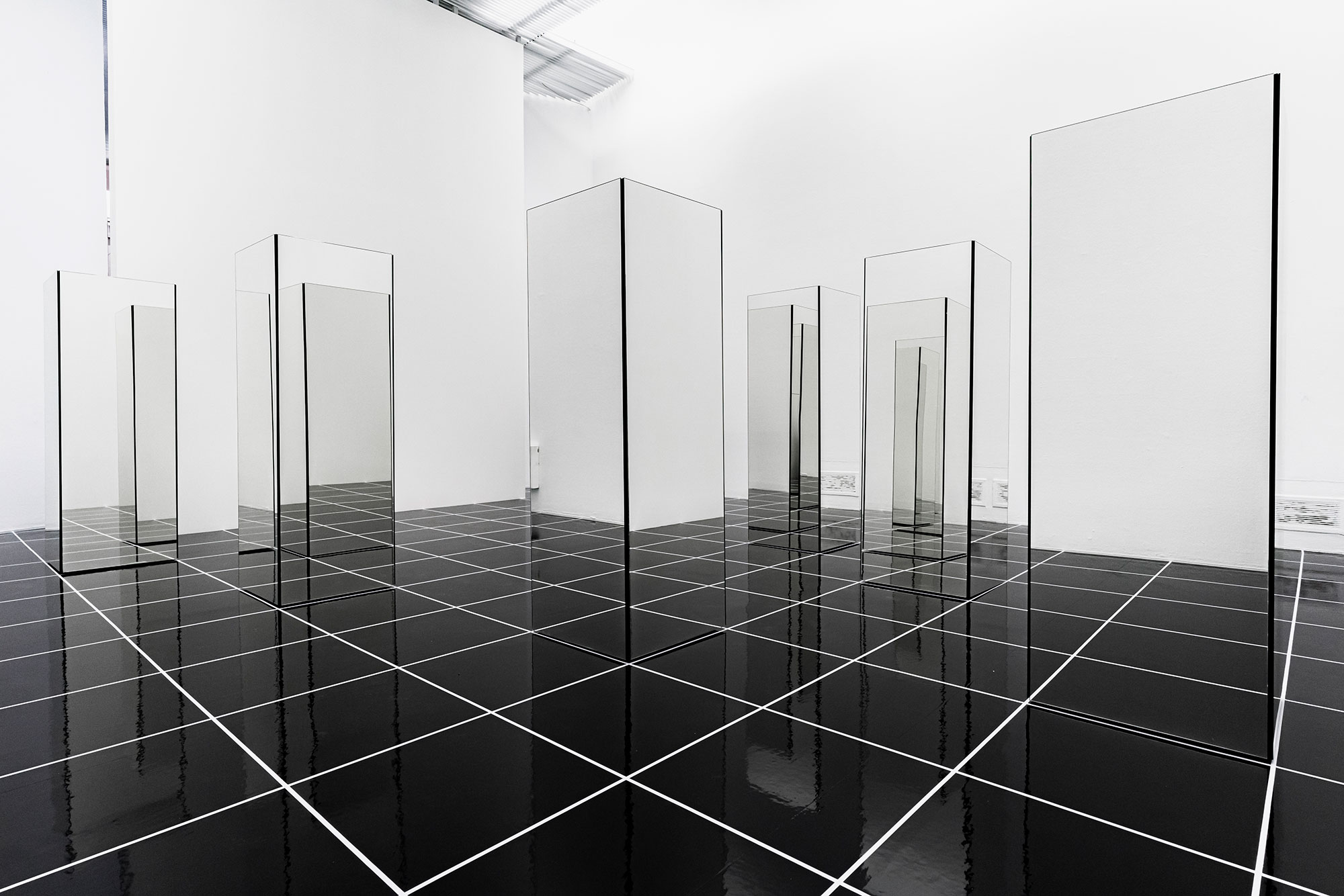

Al piano superiore, una prospettiva esistenziale: con Everything (2003 – in corso), Piper mostra il crollo delle sue certezze. La società che ha abitato, che ha cercato di cambiare, non può in alcun modo cedere ad un certo sistema culturale. L’artista evoca una transitorietà necessaria in cui è il tempo – tiranno – a poter determinare (e sancire) che cosa può cambiare – everything will be taken away. La mostra si conclude con Aspects of the Liberal Dilemma (1978). L’installazione ambientale costituisce un monito a quanto è stato fatto, a quanto c’è ancora da fare e a quanto non potrà mai cambiare. Una visione dell’ineluttabile, dell’imprevedibile e dell’impossibile. Il limite oltre cui questa lotta subliminale, attanagliata tra il politico ed il necessario, tra l’artistico e il potere, deve necessariamente terminare.

Piper affronta generi più o meno tradizionali (dall’arte concettuale alla performance, dall’installazione alla pittura) in cui fonde metodi di approccio differenti alla realtà. Ciascun medium è elemento ciclico, arrivo e sviluppo di una riflessione politica e attiva. Il ruolo dell’artista risiede nel palesare allo spettatore lo stato delle cose per indurre nuove forme di autoanalisi. Un raffronto esistenziale in cui la visione dell’artista è pura anatomia di una violenza ancestrale, tramandata in eredità dall’istinto più bestiale dell’essere umano. La violenza che conduce alla morte, la lotta fratricida che conduce alla disgregazione, la demagogia dei modelli di potere che conducono all’emarginazione alimentano il circolo vizioso di una violenza fine al mantenimento di un ordine che è, per sua natura, impermanente.

L’artista elabora questa complessa antropologia visiva – e visuale – in cui ripercorre la storia dell’uomo e del pensiero per insistere criticamente su un concetto effimero: la libertà. Il genere, l’etnia, l’orientamento politico e sessuale sono sfumature di un concetto così assoluto da essere trascurato, così complesso da essere frainteso e così profondo da essere banalizzato e dato per scontato. Nella riflessione di Piper, in sintonia con L’alleanza dei corpi di Judith Butler (Nottetempo, 2017), gli individui dovrebbero unirsi in un sistema complesso in cui identificare una nuova forma di popolo capace di rovesciare i sistemi di potere. Butler e Piper vedono in questa nuova emersione il metodo per coltivare un’identità collettiva che può riportare il corpo a essere “elemento politico – e poetico – rivoluzionario”.