-

-

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

-

Nel libro di Murakami Haruki Nel segno della Pecora, il protagonista si innamora di una ragazza attraverso alcune foto capitate per caso sulla sua scrivania, al fine di impostare una pubblicità su dei cosmetici. Le foto, però, non ritraggono il volto della ragazza: soltanto le sue orecchie. Allo stesso modo, è un orecchio (mozzato) che dà il via al turbinio di eventi dell’indimenticabile Blue Velvet di David Lynch, per cui “l’orecchio è un punto aperto del corpo”. È, insomma, a questa apertura che voglio dedicare la playlist delle uscite discografiche dell’anno appena trascorso e, al contempo, tributare ai nostri organi uditivi l’importanza che meritano, dato che, come le mani, ci permettono di modificare la realtà e non soltanto di intuirla.

Gli album che ho raccolto qui di seguito invitano a “toccare” il suono come fosse materia vibrante, nel suo perenne flusso di creazione e trasformazione: come affondare le mani (o le orecchie) in qualcosa di denso e inafferrabile che abbiamo il potere di plasmare nel momento stesso in cui lo sperimentiamo. Come in un ideale esperimento quantistico, negli album qui proposti l’osservatore partecipa attivamente alla creazione musicale, sia durante che dopo l’esperimento. Lavori che non si esauriscono al primo ascolto, quindi: alcuni, come quello di Chino Amobi, chiedono di essere affiancati a un libro specifico; altri, come quello di Laurie Anderson, si svelano attraverso una narrazione eterogenea e futurista. Entrambi procedono verso una progressiva deterritorializzazione: abbandonata ogni coordinata, appiglio, sicurezza, l’orecchio assolverà anche all’altro fondamentale compito, quello di tenerci in equilibrio.

Non resta che chiudere gli occhi e iniziare il viaggio – non prima dell’augurio di trascorrere buone feste e, naturalmente, con l’invito a non sottovalutare le vostre orecchie.

Buon viaggio e buon ascolto.

MIZU – Forest scenes

In questo disco dell’artista queer di stanza a new york MIZU, l’ascolto è così tattile che sembra di “entrare” in un luogo, come del resto ci suggerisce il titolo della prima traccia, “Enter”. Nei successivi sette brani, l* violoncellist* costruisce un sentiero piacevole ma mai banale, ai cui margini si accumulano residui sonori e fonetici che ci lasciano più di una volta spiazzati, come fossimo al cospetto dell’essere alieno che volteggia nel bosco surreale del videoclip di “prphtbrd”. Il terreno uditivo è quello in cui si imprimono le impronte nel fango di quest’essere danzante e che incredibilmente riusciamo ad ascoltare concretamente. Il bello di questi regni è anche la possibilità che si possa anche evadere, e nell’ultima traccia, appunto “Realms of Possibility”, è il violoncello a riprendere la leadership e ad indicarci gentilmente l’uscita. Un’architettura vibrante, a volte un tantino formale, ma che ci dona piacevolissime suggestioni di un post-mondo dark floreale.

Amnesia Scanner & Freeka Tet – HOAX

Pitchfork descrisse il loro progetto come un puzzle che vi può uccidere, una volta che sia stato risolto. Eppure, il bello della musica di AS è che essa sembra vivere di propria iniziativa, senza alcun bisogno di essere “risolta” tramite l’intervento di un essere senziente, un pò come se ci si potesse reincarnare nel piano sequenza infinito di Enter the Void, mantenendo un minimo ricordo della nostra precedente vita. Associati alla filosofia di Timothy Morton per i continui rimandi agli iper-oggetti, il loro disco HOAX (notizia priva di fondamento, bufala, ndr) è esperienza multisensoriale che non comprende solo il paesaggio, ma anche lo spostamento verso di esso. Il contenuto delle 22 tracce è un continuo attraversamento di soglie che ci proiettano in mondi conosciuti e perturbanti dove siamo noi ad essere scoperti dalle cose che ci circondano. L’invito di HOAX potrebbe essere quello di lasciare il piedistallo antropocentrico per tornare ad abitare laggiù, tra le altre materie viventi. Solo allora, forse, la fine del mondo sarà completa, e il puzzle potrà essere risolto.

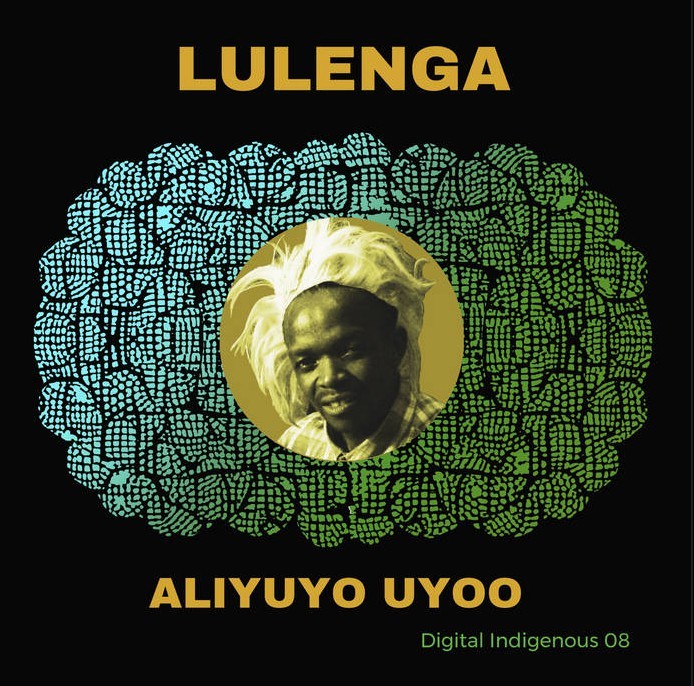

Lulenga – ALIYUYO UYOO

Bonnie Lulenga nasce come agricoltore delle Udzungwa Mountains, in Tanzania, e continua il suo lavoro fino a quando, una notte, ha una visione: collezionare corde, pelli di animali, mortai e tutti gli oggetti trovati durante le sue passeggiate in montagna per costruire uno strumento musicale unico. Una volta messo a punto il suo drumkit di corde e pelli, Bonnie inizia a formare un repertorio che si basa sui canti tradizionali Hehe, suo clan di riferimento, ma non solo. Alla produzione c’è Piotr Dang Cichocki, antropologo e producer polacco, che alla batteria primitiva di Bonnie aggiunge qualche drum machine e pochi altri effetti, nel solco di alcune esperienze condotte da Fat Possum Records con i bluesmen del midwest americano. E infatti, il disco ha un sapore molto blues, non solo per la sua ruvida evocatività, ma ovviamente, anche per la batteria onirica e iper-reale del musicista, dalla quale ogni tanto emerge un tonfo di alluminio, una corda sollecitata da un barattolo di latta, il fischio superbo di un flauto artigianale. Primitivo e magico, il disco ci riconsegna tutta la bellezza della musica tradizionale. E ovviamente, della potenza dei sogni.

Chino Amobi – Eroica

Se all’ascolto di “Paradiso” aveva deciso di affiancare un video, Chino Amobi propone per il suo nuovo album “Eroica” un libro omonimo scritto a sei mani da leggere in contemporanea al disco. Lettura, performance, pittura, musica: anche stavolta il viaggio parte dalla diaspora africana, per poi condurci alla fine – o all’inizio del mondo. Di quale mondo si tratti, però, sta a noi decidere: sicuramente è un territorio iper-connesso in cui è facile ascoltare muezzin, percussioni primitive, voci angeliche, deliri al neon. Tutto in uno, e uno dissolto nel tutto. In questo spazio iper-reale non sarebbe impossibile imbattersi in creature che hanno sperimentato l’onticidio, un termine che nella filosofia afroamericana recente descrive una condizione di esistenza in uno stato di non esistenza che è al di là della soggettività. L’ascolto di Eroica diventa così percorso mistico di dannazione e salvezza, a metà strada tra i quadri di Bosch e le visioni di Giovanni Della Croce, che ci accompagna passo dopo passo in un mistero di cui siamo sia gli eroi che i martiri.

Godspeed You! Black Emperor – NO TITLE AS OF 13 FEBRUARY 2024 28,340 DEAD

Cosa dura di un territorio, se questo è cancellato dalla memoria? I Godspeed provano a darci una risposta che in realtà è domanda aperta e ci trascinano per un attimo a Gaza City, tra le sue macerie e i suoi 28,340 morti senza nome (dati risalenti all’uscita del disco, ndr) citati nel titolo. Gli squarci che aprono le chitarre elettriche nel tessuto narrativo e i chiaroscuri dei droni che aleggiano sopra di noi come presagi nefasti si intrecciano nei 6 brani del disco con la insostenibile delicatezza della catastrofe imminente, affiancata dai violini e dal rullo compressore della batteria. Il risultato è una deflagrazione di luce e buio ed è per questo che “No Title” si pone a metà tra un requiem desertico e uno psych strumentale, solenne e tragico ci travolge e coinvolge trasformandoci ora in “spettatori pallidi con camera al seguito”, ora in “bambini in una nuvola di tuono”. Da testimoniare c’è rimasto ben poco, e lo conferma anche l’ultima traccia dal titolo “macerie grigie e germogli verdi”, un potente mantra che richiama il riff di “Kashmir” dei Led Zeppelin. Un disco potente e corale, come l’urlo di impotenza originato dagli avvenimenti cui si riferisce.

Cesare Basile – Saracena

Anche in Italia c’è qualcuno che, come i Godspeed, converge l’immaterialità della musica verso una tangibilità socio-politica presente. Quel qualcuno è Cesare Basile, che dal profondo delle sue radici siciliane ci fa pervenire un’elegia universale della separazione e dell’abbandono, una Nakba intima dal significato universale che va dalla Sicilia alla Palestina. Il disco è stato registrato durante varie sessioni di improvvisazione durate circa due settimane, condensate poi in 8 tracce e accompagnate, nei concerti dal vivo, dai video della guerra israelo-palestinese. L’orizzonte sonoro è tipicamente mediterraneo, lanciato dal bellissimo strumentale “Kafr Qasim” che gioca con le microtonalità, le melodie arabeggianti e continue incursioni noise che, come presenze aliene, lacerano il tessuto compositivo. Ed è proprio grazie a quelle ferite che possiamo interpretare il vero senso del disco: non a caso Basile prende spunto da una frase del poeta palestinese Mahmoud Darwish: <<Puoi scrivere solamente la storia della tua ferita, puoi scrivere solamente la storia del tuo esilio>>. Se ciò fosse vero, siamo certi che da qui ai prossimi anni non resteremo a corto di libri.

BEAK> – >>>>

Sei anni dopo >>>, il gruppo di Geoff Barrow ritorna con >>>>. E fin qui, non fa una piega. Nel quarto capitolo della loro discografia, i musicisti inglesi tessono insieme frammenti sonori tenuti insieme dal sottile e colorato filo della psichedelia. La materia sonora è qui simile a un vento magnetico che attira e poi lascia andare gli oggetti che trova sulla strada tra Bristol e Berlino: segreti, cellophan e un sigillo – per citare alcuni nomi dei titoli. Proprio quando ci aspetteremmo l’affondo definitivo in un genere, i BEAK> ci lasciano a un palmo da terra, sollevati da arpeggi di chitarre che sembrano usciti da un registratore a nastro e armonizzazioni vocali alla Crosby & Nash (Hungry are we). Tempo di un minuto o due e l’atmosfera cambia, proiettandoci in un presente a noi più prossimo con “Ah Yeh”, un mantra psichedelico costruito su una poliritmia suadente e senza tempo. Ripensandoci, forse è questa la qualità maggiore dell’album, che pur mischiando frammenti presi da epoche spazio-temporali diverse (compresa la nostra) riesce a proiettarci in un luogo allo stesso tempo intimo e perturbante. Se non è Dark Ecology questa, allora io vengo dalla Luna.

Laurie Anderson – Amelia

Amelia Earhart è stata un’aviatrice statunitense la quale, tentando un giro del mondo in aereo, scomparve dai radar insieme al copilota Fred Noonan a bordo di un bimotore, a soli 11.000 kilometri dal traguardo. Per celebrare il coraggio della giovane pilota e di chi, come lei, è pronta a lanciarsi nell’ignoto anche a costo di peccare di hybris, Laurie Anderson scrive un album che è un vero e proprio manifesto poetico al coraggio e alla tenacia femminile. Ripercorrendo la biografia di Amelia assistiamo a un epos dove la voce narrante illumina scenografia e personaggi come un faro, accompagnato da frammenti audio costanti come il ronzio del motore dell’Electra, il rumore della pioggia, le comunicazioni via radio, fino all’epilogo finale di “Lucky Dime”, quella moneta fortunata che prima o poi ci mostra l’altra faccia. Come ne “Il sarto di Ulm” dove il protagonista fallisce proprio quando deve dimostrare al Re l’affidabilità della sua invenzione che gli permette di volare, elevarci significa anche scegliere il luogo più adatto all’atterraggio, e confrontarci con la possibilità che possa essere la nostra ultima destinazione. La Anderson si premura di dirci che nonostante tutto vale sempre la pena tentare, provando, se possibile, a salvare qualcosa dalla nostra traversata.

The Necks – Bleed

C’è un prato visto da vicino, sulla copertina di Bleed. E’ quello su cui vorremmo stenderci per ascoltare meglio i 45 minuti dell’unica traccia dell’album, dove lo spazio vuoto diventa qualcosa di concreto e riesce a tenerci in bilico per tutta la durata del disco. Difficile dare vita a un’opera dove l’assenza e la presenza sono bilanciate in equilibrio così cristallino: il trio newyorkese ci riesce creando un ambiente poroso dove l’ascoltatore si muove ad occhi chiusi, con la certezza che prima o poi incontrerà qualcuno o qualcosa. Il rischio è quello di chiudere gli occhi e addormentarsi: sarebbe davvero un peccato, perché la bellezza di questo lavoro è proprio nel suo essere sempre uguale ma mai monotono (parere mio). Come osservare da vicino tutti i fili d’erba di un prato sprofondando sempre più nel dettaglio, finché la sua immagine si dissolve lasciandoci solo un colore, un’entità. Dovendo essere costretto a dare un’etichetta a questo lavoro, lo direi ecologico, in quanto “Bleed” non imita la Natura, ma esso stesso è naturale, un sistema aperto e imprevedibile che non finisce mai di stupirci.

Jeff Parker – The way out of easy

Ascoltate la grazia con la quale sassofono e chitarra espongono, ognuno da un lato, il tema di “Freakadelic” con appena un microsecondo di latenza, mentre la batteria e il basso continuano imperterriti la loro marcia verso la vittoria per circa nove minuti, durante i quali si possono sentire anche gli “yeah!” pronunciati dal pubblico: non è meraviglioso? Registrato nel corso di più sessioni live all’ ETA di Los Angeles The way out of easy contiene tutti gli ingredienti che ci aspetteremmo di trovare al cenone di Natale in casa Parker: sperimentazione avant, improvvisazione jazz, serialità alla Reich, reminiscenze di Moondog, addirittura il reggae che fa capolino in “Chrome Dome”. Le portate sono suddivise in quattro brani che ci trasmettono l’informalità e al contempo la magia del luogo e dei momenti in cui sono stati ripresi, complice la qualità di registrazione impeccabile ad opera di Bryce Gonzales che fa letteralmente entrare il quartetto nella nostra stanza – e noi aggiungiamo volentieri un posto a tavola. La presenza di uno o più “osservatori” è stata non solo necessaria agli interpreti in fase di registrazione, ma sembra rinnovarci l’invito anche ad ogni riproduzione in quanto ascoltatori. E noi accettiamo volentieri, perché piatti così raffinati capitano molto di rado.

Nino Gvilia – Nicole / Overwhelmed by the Unexplained

Da un pò di tempo girano su Facebook (ebbene si, sono un boomer) post che celebrano la bellezza di alcune parole straniere per lo più intraducibili in italiano. Tra le più quotate, la scandinava Kalsarikännit, che rimanda al piacere di stare a casa in abiti intimi a bere alcool, magari con il camino acceso e osservando il cortile coprirsi lentamente di neve. Non avendo a disposizione nulla di questi tre ingredienti, se dovessi spiegare questo termine a un amic*, l* farei ascoltare il disco di Nino Gvilia, artname della georgiana Giulia Deval. In questo album registrato da Paul Beauchamp negli studi. O.F.F. di Torino, Giulia si cimenta in un folk sperimentale senza mai rinunciare alla melodia; si fa accompagnare da sezioni di archi pur tenendo fede al minimalismo. La sensazione è quella di una intimità non limitata alla propria casa, ma che si apre poco a poco al mondo, così come i vari suoni che progressivamente fanno capolino nelle dieci tracce, mettendo ancora più in risalto la vocalità della cantante che usa il parlato e il cantato con disinvoltura, mischiando nursery rhymes e frammenti di discorsi politici – più che amorosi. La liricità imperversa leggera e luminosa come una tempesta di neve: non a caso l’album è uscito a Gennaio 2024, come a voler rimarcare un legame con la stagione più buia ma anche più confidenziale dell’anno. Anche se avete finito l’alcool in casa e invece di dedicarvi alla Kalsarikännit dovete recuperare vostra zia alla stazione, Nicole è un ottimo antidoto per corroborare e difendere la propria intimità casalinga, e godersi il meritato riposo natalizio.

Oren Ambarchi, Johan Berthling, and Andreas Werliin – Ghosted II

C’è sempre un buon motivo per includere Oren Ambarchi in una playlist: fosse un piatto del cenone, sarebbe l’aperitivo, quello che nonostante la sua semplicità ammiccante finisce per accontentare tutti, in alcuni casi saziando l’appetito degli ospiti ben prima del pasto vero e proprio. Anche Ghosted II non fa eccezione; il trio composto da chitarra, basso e batteria potrebbe far pensare ad un ensemble rock, ma presto ci si meraviglia di come nessuno degli strumenti coinvolti suoni come ci si aspetti, sia dal punto di vista timbrico che muscolare. Ambarchi potrebbe suonare, per quanto ne sappiamo, una batteria stellare flottante dal braccio retrattile anzichè la Les Paul filtrata attraverso l’inseparabile 16-seconds-delay. Anche basso e batteria, che iniziano con ritmi latin nel primo brano per diventare più seriali nei seguenti, esplorano a fondo le possibilità timbriche e fisiche dei loro strumenti – lasciandoci la sensazione di non stare ascoltando tre individualità, ma una macchina dal funzionamento indipendente. Come se, assonnati al volante, decidessimo di farci guidare dalla nostra auto, mentre ascoltiamo Steve Reich. E addormentandoci, chissà, potremmo anche sognare pecore elettriche.

Mi hai puntato su nuove direzioni, grazie. Il mio Spotify è molto più ricco da oggi.