Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

-

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

-

16

aprile 2018

La forma della performance

Personaggi

Temperature diverse per analizzare un presente sempre sfuggente. Una conversazione con Silvia Fanti per la settima edizione bolognese di “Live Arts Week”

Dal 18 al 21 aprile a Bologna si terrà la VII edizione di Live Arts Week, un festival organizzato da Xing. Un appuntamento imperdibile per chi è interessato al contemporaneo e alle live arts. Abbiamo incontrato Silvia Fanti, fondatrice di Xing con Daniele Gasparinetti, per parlare di questa edizione del festival, di cosa vuol dire abitare con un evento una città come Bologna e del ruolo del curatore oggi in Italia.

Seguiremo molto da vicino questa edizione di Live Arts Week e ci lasceremo invadere dalle diverse temperature che il festival propone, e vi consigliamo di fare lo stesso.

Siamo alla VII edizione di Live Arts Week puoi raccontarmi l’inizio, cosa ha fatto nascere tutto?

«Xing curava due festival: Netmage, che si occupava di live media e arti elettroniche e FISCo, Festival Internazionale sullo Spettacolo Contemporaneo. Erano due forme legate a un interesse generale sui linguaggi del contemporaneo e che avevano scandagliato, uno, lo specifico delle arti visive e i media e, l’altro, il passaggio dal teatro alla performance. Hanno avuto una vita di undici anni, dal 2000 al 2011. Il team curatoriale (io, Daniele Gasparinetti e Andrea Lissoni) lavorava per entrambi gli eventi con delle percentuali d’impegno diverse e avere due festival ci sembrava dispersivo, siamo un’organizzazione indipendente e di media grandezza, abbiamo fatto tutto con convinzione e naturalezza, ma poi ci siamo detti che avrebbe avuto senso unire le forze e unire i saperi. Si erano, inoltre, esaurite delle questioni relative al live media e al teatro e ci sembrava molto più interessante resettare tutto sulla definizione delle live arts, quando in Italia (e anche all’estero a dire il vero) non se ne parlava ancora. Sin dall’inizio avevamo in mente l’esperimento della Settimana Internazionale della Performance, tenutasi proprio a Bologna, di cui l’anno scorso è stato il 40° anniversario, e, che, quando abbiamo progettato Live Arts Week non era per niente presente né come memoria storica né come tematica. Abbiamo, quindi, iniziato questo nuovo progetto cercando un piano comune per le ricerche che tutti e tre facevamo, e abbiamo condiviso una modalità per affacciarci nuovamente su ciò che conoscevamo e la possibilità di immaginarne uno sviluppo. Da un certo punto di vista abbiamo anche un po’ forzato la categoria, nel senso che abbiamo chiesto ad alcuni artisti di esporsi sempre di più in una forma che non fosse il teatro e che fosse più vicina ad altri contesti e ad altre modalità di comunicazione. La prima edizione si sviluppava in diversi luoghi della città ciascuno con un suo ritmo, in seguito abbiamo usato formati diversi: abbiamo provato sia la dimensione del village all’Ex Ospedale dei Bastardini che la possibilità di ridisegnare il white cube al MAMbo tanto per fare alcuni esempi. Nelle ultime due edizioni siamo rientrati in grandi spazi vuoti ridisegnandoli da zero. Questo per noi continua a essere un modo di fare ricerca».

Mark Fell (GB) – INTRA Image: courtesy of the artist

“Mondi che ospitano diversi habitat temporaneamente attivati da questi luoghi, e che si sono auto-determinati, non nascono da una forzatura organizzativa e curatoriale che ve li ha costretti, ma da un gesto di ospitalità che li ha resi semplicemente compresenti” (dal quaderno di Live Arts Week IV) Avete abitato molti luoghi a Bologna: alcuni istituzionali, altri li avete riaperti, da curatori qual è la vostra relazione con la città?

«I luoghi possono essere sia luoghi fisici che mentali: un habitat o umwelt, non è solo lo spazio che si occupa, ma anche uno spazio mentale, una visione più un carisma, relazioni e rifrazioni, ciò che un artista si porta dietro. Ci sono due dimensioni di spazio: quella della ricerca di un potenziale locativo all’interno dell’urbanità, che in alcune edizioni è stata più forte che altre, ma la frase che stai citando si riferiva più alla creazione di luoghi-tempo e di luoghi che hanno una firma autoriale – un segno – come entrare nello spazio privato di un artista reso accessibile. In molti casi si decide di lavorare in relazione a un artista, di costruire un mondo che gli appartiene e di trovare la possibilità di frequentarlo. I lavori sono di sistematizzazione di diverse aree: c’è la dimensione creativa direttamente demandata all’artista e c’è la dimensione produttiva e relazionale sulla quale invece si dialoga. Live Arts Week è un festival dal respiro internazionale per quanto riguarda le voci a cui diamo spazio, però è molto radicato su Bologna e quindi si tratta anche di capire che tipo di occasione offrire a chi vive la città con continuità. Come costruire un’occasione che sia speciale ma non consumistica, che non si esaurisca in un semplice affacciarsi ad uno spettacolo, ma che permetta un’interazione più ampia, più diffusa. L’habitat è un concetto importante per noi: ci ha interessato spostare il lavoro scenico verso una dimensione ambientale e di paesaggio, inteso in senso ampio. Non ci interessava più, se non per delle occasioni speciali e motivate, il dispositivo troppo chiuso del teatro. Il referente a cui si rivolge Live Arts Week non è lo spettatore del teatro, è l’abitante di Bologna come una delle tante città dell’Europa e del mondo, una persona con un atteggiamento cosmopolita e che abbia un interesse ampio sul contemporaneo. Si tratta di capire come rendere comprensibile il linguaggio, non in maniera didattica. Farsi visitare, recepire o anche detestare».

NOPA – Luciano Maggiore (I) / Louie Rice (GB) – Unrewarding task based actions Image: courtesy of the artists

Cito dal quaderno di Live Arts Week II: “Lanciare una settimana intende rompere con la concezione di un festival visto come punta consumistica della vita culturale di una città”. Quali temporalità volete attivare con Live Arts Week? Quali relazioni volete instaurare con i pubblici che lo abitano?

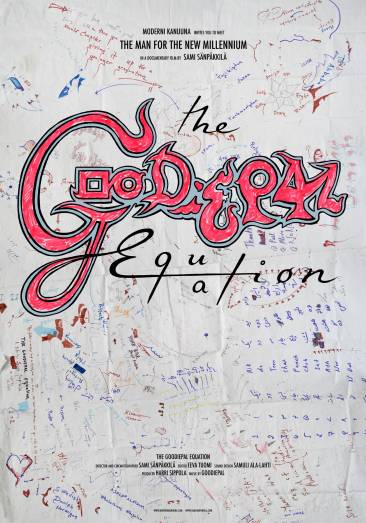

«In un’accelerazione diffusa, che può ingaggiare un evento festivaliero e che non è completamente negabile, c’è anche una richiesta di attenzione al sè e a ciò che lo circonda, la ricerca di una dimensione distensiva e di ascolto generale. Sulla questione tempo-ritmo ci interessa costruire una sorta di palinsesto energetico, si tratta di fare come un artista che lavora alla propria drammaturgia: costruire un’onda dell’esperienza, creare dei picchi, delle cadute, un movimento, questo in termini di desiderio curatoriale. Poi per il resto dipende da progetto a progetto. Pensando a quest’edizione, al lavoro che faremo sul Bad mood, un progetto dell’artista estone Kroot Juurak, la temporalità sarà data da chi andrà a cercare quell’umore. Parlando, invece, del progetto con Goodiepal & Pals, sempre di quest’anno – che, in qualche modo, si avvicina a cose che abbiamo fatto in passato come Nowhere di Marino Formenti o le operazioni fatte allo Spazio Carbonesi – ci piace l’idea del ritorno in un luogo e quindi la dimensione di frequentazione o comunque una temporalità che ammette l’idea di ciclo e di contatto multiplo con l’opera, il suo contesto e l’artista stesso. Senz’altro non stiamo parlando della dimensione raggelata della frontalità e del distacco».

Non so bene se chiederti chi è o cos’è Gianni Peng? In ogni quaderno c’è una descrizione di questo fenomeno scritta da un artista…me lo puoi descrivere tu?

«Per noi Gianni Peng è una nominazione bastarda, una cultura fatta di innesti; Peng scorre accanto al nome ufficiale di Live Arts Week mutando nel tempo con micro modifiche (anche ortografiche, come il GIANNY PÄNG rilanciato da Riccardo Benassi), dei nano-spostamenti. Rappresenta l’apertura al cambiamento, la non fissazione in una definizione; cresce accanto al festival – ormai ha sette anni – e ha uno sviluppo lento. Quando abbiamo iniziato a ragionarci abbiamo pensato dovesse essere/apparire/crescere come una muffa, che si sviluppa autonomamente accanto al nome nitido che serve a comunicare, fondamentalmente, con le istituzioni; gli amici chiamano questa settimana direttamente Peng ed è, chiaramente, anche uno scherzo. È qualcosa che resta abbastanza intuitivo, porta le mutazioni che potrebbe avere un adolescente o un vecchio saggio. È uno spazio di libertà che si può contraddire con grande facilità».

Julian Weber, HighWay 9.1

Mi piacerebbe ora soffermarmi proprio sulle pubblicazioni, parlate di corpo disorganico, è un atto performativo? Come è stata concepito questa estensione del festival su carta?

«È uno strumento di ricerca e anche un ancoraggio per noi stessi per fare un percorso insieme agli artisti e alle personalità che invitiamo. Si sviluppa di pari passo al programma perché i contributi sono per lo più lanciati dagli artisti stessi, ed è materiale di cui loro si nutrono. È un modo di avvicinarsi reciprocamente, non tanto a un oggetto finito ma a tutto ciò che ha circondato la sua nascita e la sua estensione all’interno delle loro teste. Nutre lo scheletro del percorso che facciamo. Pensiamo che sia lo strumento di accompagnamento per approfondire, un artista non finisce di lavorare nel momento in cui è in scena ma esistono dei percorsi molto lunghi e complessi a cui è giusto lasciare spazio. Esistono delle relazioni e di conseguenza questa è una possibilità di essere introdotti a un sistema a cui appartiene un artista. Poi noi tiriamo le fila e accompagniamo questi spunti con altro materiale di ricerca, in diverse occasioni ci sono dei reprint di materiali storici che non sono conosciuti e che servono a dare il passo di quello che è il nostro stesso avanzamento. Devo dire che non la consideriamo un’opera ma uno strumento da condividere e non è uno strumento promozionale. Per questa pubblicazione facciamo un vero e proprio lavoro editoriale anche artigianale, facciamo tutto noi, non c’è un editore, non ci sono altre voci che mediano tra la nostra posizione che definirei di organizzatori e gli artisti, è un modo per avvicinarsi e dare anche complessità al nostro ruolo che non amiamo definire solo come curatoriale ma qualcosa di più ampio».

Rodrigo Sobarzo de Larraechea (Chile/NL) – A P N E A Image: ©Hanne Nijhuis

Qual è il ruolo di un curatore oggi in Italia?

«Nelle performing arts fino a qualche anno fa non esisteva questa figura. Da tre o quattro anni ci si è posti delle domande in sintonia con delle altre situazioni internazionali e sono nati anche dei corsi, è aumentata in Italia la mobilità di persone che avevano una certa tensione ma non riuscivano a collocarsi. Qui, più che in altri paesi, c’è una grossa fetta di auto formazione. Ci sono state delle figure che intuitivamente hanno iniziato a fare un lavoro di curatela, è stata la Socìetas Raffaello Sanzio che ha parlato per la prima volta della figura della cura all’interno del proprio sistema produttivo. Quest’idea di cura apparteneva inizialmente negli anni ’80 e ’90 alle pratiche e dinamiche di certe compagnie, più di teatro che di danza. Come figura professionale autonoma, a livello di riconoscimento nel sistema delle live arts, ha iniziato a chiarirsi dal 2015 in poi. Mi sembra si siano fatti dei passi avanti in situazioni indipendenti. Iniziano a nascere degli studi e percorsi di formazione, anche se confido sempre nelle risorse intellettuali di chi si inventa da sé. In situazioni istituzionali, invece, non ci sono ancora dei curatori come invece accade in alcuni musei di arte contemporanea all’estero. Nelle arti visive, al contrario, e l’Italia arriva sempre un po’ in ritardo, la figura del curatore è ampiamente riconosciuta e addirittura predominante rispetto all’artista, ha quasi più rilievo delle singole opere e dei singoli autori. Personalmente non sono molto interessata a questo tipo di profilo perché è una figura un po’ a cavallo tra il possesso (il potere?) e l’empatia che può avere un collezionista per le opere, e degli operatori accademici, che tendono a dare un quadro che conferma o illustra un pensiero a priori. Credo che dal punto di vista del sistema della creazione delle live arts ci siano ancora da trovare dei ruoli, degli equilibri e delle potenzialità e l’Italia, che in fondo è il luogo dell’invenzione, ha un margine per lavorare su rapporti e modalità delle arti dal vivo».

Goodiepal & Pals (DK) – The crypt of the fading composer Image: The Goodiepal Equation

Guardando i programmi delle varie edizioni di Live Arts Week ci sono artisti che ritornano che cosa vuol dire seguire un artista nel suo percorso e sostenerlo?

«Ci sono anche degli allontanamenti e un ritrovarsi a distanza di tempo. Come Live Arts Week le scelte sono dettate, in parte, dal fatto che si è obbligati a selezionare al massimo una ventina di artisti per edizione, magari i ritorni avvengono in cicli non strettissimi. Nel resto dell’attività di Xing, sia con l’attività stabile di Raum che con altri progetti nel corso dell’anno, si riesce a seguire le evoluzioni degli artisti. Di base c’è un camminare affianco, e poi si tratta di scegliere i momenti in cui rendere evidente all’esterno questo affiancamento. La nostra è una posizione schizofrenica: c’è un upgrade su alcune relazioni ma c’è anche la voglia e la necessità di volgersi al nuovo. I formati su cui lavoriamo si integrano, alcuni danno più continuità, altri delle dimensioni di ‘eccezionalità’ e insieme si creano delle maglie, in 17 anni di attività di Xing abbiamo fatto in tempo a seguire diversi cicli e a muovere questi micro sistemi che si sono evoluti».

Parliamo ora dell’edizione 2018 mi ha colpito la frase usata nel comunicato stampa dove si parla di ricerca artistica che si muove tra l’ostinazione e la fuga: puoi parlarmi un po’ dei progetti che presenterete e in che modo si riallacciano a questa tendenza?

«Questa edizione sarà bipolare, prendo in prestito il titolo del lavoro di Leandro Nerefuh che usa i termini capitalismo solare e esuberanza orfica. Ci saranno delle temperature molto fredde, questa è l’ostinazione: penso a Luciano Maggiore e Louie Rice che lavorano con delle partiture, eseguono con grande rigore e ostinazione cercando di toccare il fondo anche nei gesti più leggeri; o anche Rodrigo Sobarzo de Larraechea, che opera sul ritmo della materia, sulle onde del suono e dei corpi, un cullarsi nella ripetizione di un’onda, semplici fatti fisici che creano delle forme di ipnosi; o, ancora, Hannah Sawtell, artista visiva inglese che lavora sul suono e sulla luce, che presenta un lavoro su una dimensione techno ma rallentata; Mark Fell, che opera tra sonoro, performatività e visione, basandosi su algoritmi, sulla ripetizione e sull’errore nell’interpretazione, qualcosa di estremamente meccanico. Una meccanica portata al suo estremo tanto da far risaltare il risvolto umano nell’esecuzione. O Mette Edvardsen, che usa scrittura minimale e i limiti del linguaggio per spingere l’immaginazione. Viceversa c’è David Wampach e i suoi corpi insaziabili, la solarità di Leandro Nerefuh, che lavora su forme di ribellione, sogno e una forza che libera dal patronato coloniale o Goodiepal & Pals, che aggira le regole dei sistemi e della società trovando delle forme alternative e estremante inventive e solari di costruire dei microcosmi; Antonia Baehr, Latifa Laâbissi e Nadia Lauro avranno una dimensione cardine tra queste due temperature perché porteranno a vista la loro dimensione scimmiesca, occupandosi una di gender e l’altra della non fissazione dell’identità, si prenderanno gioco di se stesse mostrandosi come scimmie che abitano un universo umano. Live Arts Week non ha un tema, ma parlare di temperatura non mi dispiace, perché c’è una dimensione intuitiva rispetto a degli spostamenti, delle estetiche e delle forme, cercando di analizzare il presente sempre sfuggente».

Paola Granato