Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

05

dicembre 2013

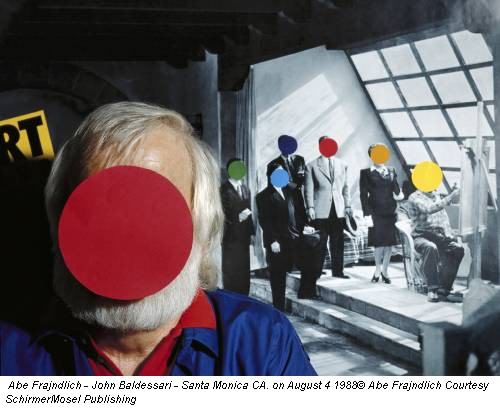

L’Intervista/ Abe Frajndlich Il signore delle stelle

Personaggi

A tu per tu con il grande fotografo americano, che racconta la sua vita dietro la macchina fotografica. Ritraendo le signore del clic: Berenice Abbott, Louise Dahl-Wolfe, Imogen Cunningham, Ruth Bernhard, Ilse Bing fino a Cindy Sherman. E anche i vecchi leoni: da Avedon a Witkin, Brandt e Koudelka. Tra viaggi, mostre, musei. E una vita molto intensa

.jpg)

In quel grande contenitore che è Paris Photo, la fotografia passa anche attraverso i racconti dei suoi protagonisti, come nel caso del fotografo statunitense Abe Frajndlich (nato in Germania nel 1946 da genitori sopravvissuti all’Olocausto). Frajndlich ha con sé il suo libro più recente Penelope’s Hungry Eyes (Schirmer/Mosel 2011), una raccolta di ritratti dei grandi maestri della fotografia. “La mia tesi in letteratura inglese era su James Joyce. Normalmente nell’Ulisse di Joyce il personaggio principale è Leopold” – spiega Abe Frajndlich parlando del titolo del suo libro – “ma per me è più importante la donna che aspetta. Per questo ho usato Penelope e i suoi occhi affamati come metafora che riguarda tutti i fotografi, perché non ce n’è uno che ritenga di aver fotografato abbastanza. Ho messo tutto insieme, i personaggi di Joyce e quelli di Omero, per raccontare ogni fotografo e il suo viaggio, che è come il mio viaggio nel fare questi ritratti” ».

.jpg)

Come nasce questo progetto?

«Ho iniziato prima ancora di averne la consapevolezza. Solo quando ho conosciuto Minor White, negli anni Settanta, che mi ha preso a lavorare come archivista della sua biblioteca ho capito qualcosa della fotografia, perché io venivo da un altro campo. Avevo visto delle immagini fotografiche, naturalmente, ma non sapevo che avessero una storia di oltre cento anni, da Nièpce in poi. La seconda cosa che ho imparato è che in tanti casi si conosce il lavoro di un fotografo che però è anonimo. Ho pensato subito che forse poteva essere interessante capire e conoscere gli autori delle fotografie e non solo il loro lavoro. Piano piano iniziai a scattare ritratti finché alla fine anni Ottanta fui incaricato da Life Magazine di fare un servizio fotografico su “Les grandes dames de la photo”. Così iniziai a fotografare le grandi interpreti della fotografia, come Berenice Abbott, Louise Dahl-Wolfe, Imogen Cunningham, Ruth Bernhard, Ilse Bing. Poi, parlando con l’art director gli dissi ironicamente “okay con le old girl’, ma che ne è degli old boys della fotografia?”. Lui ci pensò un attimo e poi mi disse “Sì, vai!”. Così fotografai Manuel Álvarez Bravo, Aaron Siskind, Andreas Feininger… In quel numero di Life pubblicarono sette pagine! Allora collaboravo con l’agenzia Sigma che aveva un buon contatto con la Kodak, a cui furono mostrate le mie foto. Lì mi dissero che era un buon progetto e mi chiesero se volevo continuarlo. “Certo!”, dissi. Così mi dettero una borsa di studio per due anni. Dovevo andare in giro per il mondo a fotografare tutti i grandi fotografi. Alla Kodak furono molto generosi, perché con quei soldi mi sono comprato l’appartamento a New York! Nel 1990 fu organizzata anche la mostra Masters of Light al Museo Ludwig di Colonia; la Kodak aveva programmato di fare un grande libro, ma in quello stesso momento si trovarono in difficoltà per problemi interni e non fu possibile portare a termine il progetto editoriale. Solo vent’anni dopo sono finalmente riuscito a pubblicare il libro».

È stato difficile relazionarti con questi grandi fotografi?

«Alcune persone sono state totalmente aperte e disponibili, altre no. In alcuni casi si è trattato di scatti veloci fatti durante un book signing, oppure ad un’inaugurazione o una conferenza, come con Avedon, Penn, Egglestone, Witkin… con altre, invece, ho trascorso alcuni giorni insieme. Qualche volta la foto migliore arriva quando ho meno tempo e magari posso fare una brutta fotografia quando ho tutto il tempo del mondo».

Quale è la maggiore difficoltà nel ritrarre un fotografo?

«Normalmente è facile perché fa parte dello stesso mondo e sa quello che provi a fare. La maggior parte dei fotografi è collaborativa, poi c’è un per cento – ma non faccio nomi – che non lo è affatto».

Quale è stato l’incontro più significativo?

«È difficile rispondere. Ma quello che dico sempre è l’incontro che avviene in questo momento! Il mio grande eroe è sempre stato Bill Brandt. Quando andai nella sua galleria di Londra, la Marlborough, non chiesi di fotografare lui, ma Francis Bacon che lavorava con la stessa galleria. Loro mi dissero che Francis era difficile da fotografare, perché non ritrarre Bill? “Okay”, risposi. (Ride). Per me fu un grande momento, un onore, e lui fu veramente tranquillo. Con alcuni fotografi è nata anche un’amicizia, come con Minor White. Negli anni Settanta ho vissuto nella sua casa per tre anni, proprio quando iniziavo a fotografare. Organizzava dei workshop in cui tre o quattro persone andavano a vivere da lui. Invitò anche me ad andare perché gli serviva qualcuno che facesse l’editing dei suoi scritti e, dato che avevo appena preso un master in letteratura inglese, lavorai anche all’organizzazione della sua biblioteca. È stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita. Un’altra persona importante è stata Ilse Bing che ho conosciuto quando aveva già ottant’anni. Siamo diventati molto amici fino ai suoi ultimi anni, stampavo tutte le sue foto. Anche con Arnold Newhman sono diventato amico».

.jpg)

Il tuo libro comincia proprio con la foto di Bill Brandt…

«Sì, invece per la fotografia del 1972 di Minor White in cui è ritratto vestito con i tre allievi nudi, ma con i volti coperti, mi sono ispirato al dipinto Gli amanti di Magritte che avevo appena visto in una mostra a Londra. Invece, quando ho fotografato Imogen lei mi ha preso in giro perché usavo una Leica. Per lei se usavi qualsiasi cosa più piccola di un medio formato era miniatura. Non eri un vero fotografo! Il ritratto di Koudeka, invece, è stato fatto quando il suo primo libro Gypsies era in stampa nello stesso momento in cui lo era Figments, il mio primo libro. Eravamo come due padri in attesa della nascita del proprio figlio nel reparto di maternità. (Ride). Quanto al ritratto di Arnold Newman è stato fatto il giorno del suo settantesimo compleanno. Avevo comprato due copie del suo libro e da uno avevo strappato alcune immagini per fare un collage su un cartone, da usare come maschera. Lo avevo portato con me sapendo che o saremmo diventati amici, oppure mi avrebbe sbattuto fuori casa. Siamo diventati amici! ».

.jpg)

Sembra che il momento dello scatto, per te, sia solo la fase finale di una lunga ricerca.

«Sì, la fotografia è solo il 3 per cento, tutto il resto – anche la psicologia – fa parte della ricerca. Fotografare non è premere un pulsante. Ad esempio quando sono andato a trovare Ansel Adams nella sua casa, nel 1975, ero così intimidito da questo “monumento” che non ho avuto neanche il coraggio di chiedergli se potevo fotografarlo. L’unica cosa che mi sono permesso di fotografare era la targa della sua automobile dove era scritto “Zone V”. Poi l’ho incontrato ad un party in occasione della sua mostra a Cleveland e solo allora feci uno scatto veloce. Quanto alla foto di Henri Cartier-Bresson nel 1987 al MoMa di New York c’era stata una mostra dei suoi primi lavori curata da Peter Galassi. Ricordo che lui era vestito in maniera molto formale, diversamente dal solito. Ero in piedi di fronte a lui, perciò mi vide mentre lo fotografavo e all’improvvisò mi puntò il coltello. Scattai ancora una foto in cui si vede il coltello nelle sue mani, anche se è mossa, Vidi il curatore che impallidì, però allo stesso momento pensai che un uomo di ottant’anni non mi avrebbe ucciso durante l’inaugurazione della sua mostra a New York! Così iniziai a fare delle battute in francese. Cartier-Bresson non capiva perché tutti fossero così interessati a quelle sue fotografie che per lui non erano che pezzi di unghie tagliate, non valevano nulla. Ad un certo punto tirò fuori un invito della sua mostra dei suoi disegni che si sarebbe inaugurata il giorno dopo. “Questa è la mia vera arte”, disse. Andai alla mostra con la mia fidanzata con cui ci saremmo sposati tre settimane dopo. Presentai Cinthia a Cartier-Bresson e lei gli disse “Sto per sposare quest’uomo, cosa ha fatto perché lo minacciasse con il coltello?”. “Ieri sera l’avrei scannato ma non ero pronto,” – disse lui – “Oggi invece se avesse continuato a fotografare” – nel frattempo prese un coltello che aveva la forchetta sull’altro lato – “sarei pronto per fare un lavoro pulito!”. Totalement fou mais humour français! (Ride). Aneddoti come questo li racconto anche nelle ultime pagine del libro».

.jpg)

Quindi c’è sempre un rapporto tra immagine e scrittura?

«Non solo, c’è anche una connessione tra i ritratti e il lavoro dei fotografi, come si vede nell’ultima foto del libro, un ritratto di Abelardo Morell che ho realizzato nel 2011, quando lui stava facendo la sua serie chiamata Camera Obscura. Nella mia ricerca avevo trovato che Aristotele aveva scritto delle proprietà fisiche della camera oscura 300 anni prima di Cristo. C’era chi aveva cominciato a pensare alle immagini ancora prima di riuscire ad avere la possibilità di ottenerle! Il ritratto di Abelardo rappresenta per me un cerchio che si chiude, ecco perché il titolo della foto è Abelardo dreaming of Aristotle, dreaming of Manhattan. È una foto scattata in digitale, ma la maggior parte degli altri miei ritratti sono stati fatti su pellicola».

Fotografi sia in bianco a nero che a colori?

«Per tanti anni ho lavorato per alcune riviste e loro volevano le foto a colori. Per me, invece, fotografavo in bianco e nero, così usavo per lo stesso set up pellicole diverse con la stessa macchina fotografica».

Per la copertina hai scelto una foto di Cindy Sherman senza trucco…

«C’è anche un mio libro, che non è ancora stato pubblicato, il cui titolo è Cindy Sherman. Unmasked che raccoglie una serie di foto fatte anni fa. Allora aveva appena fatto la sua prima retrospettiva al all’Akron Art Museum in Ohio, solo dopo qualche tempo ha avuto anche la mostra al Whitney di New York. In una foto ci siamo anche lei ed io insieme. In realtà non eravamo amici, c’è una storia complicata dietro a questa serie. Lei era particolarmente collaborativa, ma allora non era famosa!».