Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

-

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

-

11

novembre 2013

L’intervista/Thomas Demand Il mondo è fatto di dettagli

Personaggi

Ad esserne sicuro è l’artista tedesco che sui dettagli ha costruito il suo lavoro. Spesso da solo, a volte con l’aiuto di altri. Una ricerca meticolosa, seguita da un impegno certosino, per ricostruire scenari apparentemente anonimi. Ma in realtà teatri di fatti politici e di eventi che segnano l’attualità di un Paese. Anche se – aggiunge Demand – «conosciamo molte cose perché c’è la fotografia. Che ha cambiato la forma del mondo»

.jpg)

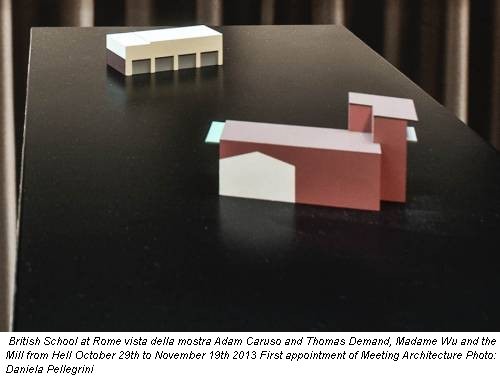

La tenda ondulata delinea lo spazio al piano terra della British School at Rome dove Adam Caruso e Thomas Demand sono protagonisti della mostra-studio Madame Wu and the Mill from Hell (fino al 19 novembre 2013), primo appuntamento della rassegna Meeting Architecture (a cura di Marina Engel), realizzata in collaborazione con il Royal College of Art.

La citazione della tenda – riprodotta fotograficamente in forma di carta da parati – è allo stesso tempo un omaggio a Mies van der Rohe, ma anche la seconda collaborazione tra lo studio dell’architetto canadese e l’artista tedesco che risale al 2009 quando Thomas Demand (Monaco di Baviera 1964, vive e lavora tra Berlino e Los Angeles), era stato invitato dalla Neue Nationalgalerie di Berlino ad esporre il suo lavoro legato ad eventi socio-politici avvenuti in Germania a partire dal 1945. In mostra anche i disegni del progetto di riqualificazione della Escher-Wyss-Platz di Zurigo (2007-2010), ispirato al dramma della signora Wu, che con il marito ha difeso fino all’ultimo la loro casa, poi abbattuta nella città di Chongquing in Cina (come si vede dai documentari). Quanto all’inedito Hellmuehle Biesenthal (2013), si tratta dell’antichissimo mulino (la struttura risale al XIV secolo, ma è stata radicalmente restaurata nel periodo nazista) situato nell’area dei laghi, a nord est di Berlino, che oggi è l’abitazione dello stesso Demand: alla serie di foto in bianco e nero con le soluzioni architettoniche adottate è associato un nucleo di cartoline vintage che raccontano com’era negli anni Venti.

L’attenzione ai dettagli è fondamentale per un artista come Thomas Demand, il cui lavoro è incentrato sull’analisi di momenti socio-politici della storia contemporanea. Dal tunnel dove ha perso la vita Lady Diana alla cucina del rifugio di Saddam Hussein, fino alla Casa Bianca e, più recentemente, alla sala di controllo della centrale nucleare di Fukushima, la realtà è sempre filtrata attraverso l’uso della fotografia. L’artista concettuale procede costruendo i modelli in scala 1:1, li fotografa e poi li distrugge. «Fin dall’inizio ho capito che la fotografia non poteva documentare il mondo, ma vi poteva portare qualcosa di cui non sappiamo nulla.” – afferma – “Così, possiamo capire qualcosa della realtà attraverso la fotografia».

.jpg)

Realtà, finzione, illusione, memoria sono concetti che esplori dal 1995, a partire da Büro/Office e Archiv. Nel tempo ti sei orientato sempre di più verso situazioni socio-politiche che hanno un peso nella storia contemporanea da Tunnel (1999), Podium (2000), Kitchen (2004), Yellowcake (2007), fino a Kontrollraum (Control Room) (2011). Attraverso i dettagli di oggetti e architetture, racconti storie spesso avvolte nel mistero e nella drammaticità. Qual è il ruolo dell’ironia all’interno del tuo linguaggio?

«L’ironia è come un colore speciale che uso qualche volta, ma non così spesso. L’arancio è difficile da usare per i pittori e lo stesso è per l’ironia. Se si prova ad essere ironici, dopo è difficile stabilire che non tutto il proprio lavoro è ironico. Penso che l’ironia sia un punto di vista sul mondo che non scende in profondità. Non è molto costruttivo. Non mi sembra così interessante per l’arte, perché ci sono tante altre possibilità».

Quanto è importante l’aspetto manuale nelle varie fasi della creazione dell’opera, dalla costruzione del modello tridimensionale, che è sempre in scala 1:1, allo scatto fotografico (con il banco ottico) che precede la sua distruzione?

«È allo stesso tempo completamente inutile, ma anche fondamentale. Se si guarda un quadro di un vecchio maestro non importa quanto tempo abbia impiegato per dipingerlo. Né sapere il tipo di pennelli o di colori che ha usato. Ma per il pittore è estremamente importante questo aspetto. Il tempo che si investe nel fare le cose da sé è molto più lungo in confronto ad un processo di tipo industriale. È come con la scrittura, nel momento in cui si scrive si può arrivare all’idea che non si aveva prima di cominciare a scrivere. Anche le correzioni sono importanti perché si cominciano ad usare anche le idee migliori, non solo le prime. Tutto questo andare avanti e indietro è la cosa più interessante quando si lavora. Se si ha un concetto e si produce in maniera meccanica il risultato è per la maggior parte solo l’idea, senza un secondo livello di comprensione. Parlo per me, naturalmente, può darsi che per gli altri sia diverso. Ci deve essere la complessità per potersi sorprendere. E se non ci si sorprende da sé, non si possono sorprendere gli altri».

È comunque un lungo processo.

«Sì, ma è molto bello. Da una parte è un po’ “old fashion” lavorare per tanto tempo su un qualcosa, dall’altra è come quando si legge un libro. Non è importante capire quanto tempo ha impiegato lo scrittore per scrivere. Non è determinante per arrivare ad un grande lavoro».

Hai degli assistenti che ti aiutano soprattutto nella costruzione dei modelli?

«Sì, ricorro a loro molte volte, però cerco di fare da me molto di quello che si vede. Qualche volta si tratta di ripetizione, ma anche la ripetizione stessa è molto interessante. Però può essere altrettanto noiosa, come quando ho realizzato il lavoro sulla sala di controllo di Fukushima. Dato che c’erano tanti bottoni, li ho disegnati e ne ho fatti alcuni per essere sicuro che potessero essere riprodotti. Il punto è che non era necessario che facessi da me cinquecento bottoni, li poteva fare qualcun altro. Questo, per me, non è centrale nel lavoro. Tuttavia lo scorso anno ci sono state molte persone che mi hanno aiutato nella realizzazione di un film complicato che ho fatto in California (Pacific Sun, 2012 – n.d.r.). L’idea stessa del film implica un qualcosa che non può esser fatto da soli. Certe volte, poi, è anche più interessante lavorare in gruppo. Ma, per quanto mi riguarda, sto provando a non avere una ditta con sessanta dipendenti a cui dar lavoro ogni mattina. Tutto dipende dall’idea del lavoro, per cui ci sono volte che provo a fare tutto da me».

Questo significa anche un controllo sull’intero processo.

«La parola controllo implica che io sappia quello che sto facendo. Quando alla fine si guarda il lavoro viene da pensare che ci sia un controllo, ma si tratta più di capire quello che è giusto o meno. Se sapessi tutto prima potrei farlo fare agli altri, Invece c’è anche bisogno di fare tante correzioni. Il mondo è fatto di tanti dettagli: questo pezzo di carta accanto a quest’altro, questo colore accanto a quello… Mi piacciono i “convincing detail”, come il fatto che siamo seduti a questo tavolo, che è questo e non un altro. Alla fine sono dettagli ma, tornando ai vecchi maestri, ad esempio il paesaggio dietro Monna Lisa non potrebbe essere un qualsiasi paesaggio, deve essere quello. E’ come un pittore che conosce tutti i particolari del proprio quadro, non si tratta di controllo ma di considerazione».

Nel tuo lavoro il concetto e l’uso del modello è fondamentale, mentre per un architetto è solo un modo per presentare il progetto. In che modo queste due visioni si confrontano quando collabori, come vediamo anche in occasione di questa mostra, con Adam Caruso?

«Non si tratta solo di Caruso, ma della Caruso St John Architects che è il nome dello studio. È più come un tavolo, una partita di pingpong. Io lancio la pallina a loro e loro me la rilanciano. E ogni volta ritorna in un’altra maniera. Posso, ad esempio, mandargli un cerchio e mi torna indietro un ovale; gli rimando un uovo e questo diventa più grande e complicato. Non è una questione di modelli o di oggetti, ma più di come ognuno interpreta la risposta dell’altro. Loro pensano e disegnano in una maniera molto diversa dalla mia. Questa è la cosa interessante. Quello che abbiamo in comune è l’interesse per il dettaglio, come dicevo prima. E anche che gli spazi abbiano una loro atmosfera. Gli spazi migliori hanno sempre una fantastica atmosfera».

La fotografia è la chiave d’accesso per osservare il mondo, ma non è il documento che ne attesta l’autenticità. Quando ne hai avuto consapevolezza per la prima volta?

«Non saprei con esattezza, è arrivata lentamente. Mi piacciono i cerchi tautologici, come Gertrude Stein che scrive “Rose is a rose is a rose is a rose”. Ancora non capisco cosa significhi, o meglio lo so esattamente, ma non saprei analizzarlo. Fin dall’inizio ho capito che la fotografia non poteva documentare il mondo, ma vi poteva portare qualcosa di cui non sappiamo nulla. Così, possiamo capire qualcosa della realtà attraverso la fotografia. Posso riconoscere questo bicchiere, che è qui davanti a noi, perché magari è stato fotografato da qualcuno e la mia conoscenza avviene attraverso la fotografia che lo ritrae. C’è una dinamica inversa del mondo che attraversa la fotografia. Questo, per me, è molto interessante. Conosciamo molte cose e molte persone perché sono state fotografate. La tua bellissima collana, che sto vedendo per la prima volta, la conosco in realtà attraverso una fotografia. Noi abbiamo migliaia di immagini in comune, anche se non ci conoscevamo prima, come quelle dell’11 settembre – che sono note a tutti – oppure quelle di Obama ed altro ancora. La mia esperienza personale del mondo ha molto in comune con la tua, perché condividiamo molte cose pur non avendo lo stesso tipo di vita. Mentre cinquant’anni fa era molto diverso. Si vivevano vite separate, c’era molta più distanza. È tutto cambiato grazie al mezzo della fotografia. Con questo concetto ho cominciato a capire che non è il mondo che fa cambiare la forma della fotografia, ma è la fotografia che ha cambiato la forma del mondo. Si scatta una foto e si riforma il mondo, poi la foto riforma la foto stessa e la memoria che forma di nuovo la foto… È una specie di spirale di apprendimento. È stato un processo lento – come dicevo – non mi sono svegliato una mattina e ho capito tutto. Può darsi che è per questo che lavoro ancora in questa maniera, perché non è stata un’idea concettuale da realizzare, ma più un’esplorazione».

Parlando ancora di fotografia nel tuo lavoro è il punto di partenza e d’arrivo dell’opera stessa. Attingi ad un immenso archivio fotografico anonimo – cartoline, libri, internet – per descrivere luoghi che prevalentemente ti sono sconosciuti, mentre nella fase finale c’è la tua firma. Ti senti più distaccato emotivamente nella descrizione di un qualcosa che non fa parte della tua esperienza diretta?

«È una domanda molto complessa. Penso che se uno scrittore scrive di sé ma fa un romanzo – del resto qualsiasi cosa che conosciamo in letteratura è in base all’esperienza dell’autore – non è che leggiamo il libro e diciamo questa è la verità. La verità non è il punto, ma la domanda è “posso seguire l’immaginazione dell’autore?” Questo è anche quello a cui guardo, non mi riferisco a me stesso e non si tratta di verità o finzione. È quello che intendo quando dico ‘dove comincia la mia arte’».

Al contrario, la tua conoscenza dell’arte è avvenuta in maniera diretta – anche se inconsapevole – trascorrendo intere giornate a casa del tuo migliore amico d’infanzia, Pepper Herbig, nei dintorni di Monaco. Il padre di Pepper era un collezionista di Joseph Beuys, Dieter Roth, Daniel Buren, Ed Ruscha… Quali sono i tuoi ricordi di allora?

«Non è che allora capissi quello che vedevo. Sono cresciuto in Baviera, dove di solito il tempo era bello, e lo passavamo nuotando, giocando a pallone o a carte. Ma qualche volta pioveva e andavamo in casa dove c’erano quelle cose che guardavamo senza capire cosa fossero. Ricordo di aver trascorso un intero pomeriggio a guardare film. Fantastico! Vedemmo i film di Marcel Broodthaers, perché il padre di Pepper era un suo grande ammiratore. Solo anni dopo ho realizzato cosa avevo visto. È stato importante anche il libro di Ed Ruscha, che apprezzo molto oggi. È stato il mio primo incontro con fotografie che non fossero quelle delle vacanze che faceva mio padre. È capitato anche che vedessi quadri dipinti male e nel tempo scoprissi che erano dei Baselitz. Non sapevo cosa fossero, ma mi affascinavano pur non avendo la capacità di capirli o analizzarli, forse perché erano qualcosa di molto diverso da quello che mi circondava. Mi hanno dato anche un senso di qualità e potenzialità di quello che è la grande arte. Stando di fronte ad un’opera di Bruce Nauman ho potuto capire che era un gran pezzo d’arte. Quegli strani oggetti che erano in quella casa mi hanno aperto un altro mondo».

C’era anche il pulmino Volkswagen di Beuys…

«Quello era nel garage, in fondo. Pepper diceva che il padre l’aveva comprato che era quasi nuovo, ma stando lì per vent’anni si era arrugginito. Oggi rivedendolo viene da pensare “oh, la ruggine… è molto Beuys!”. Sì, sono stato molto fortunato.