Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

19

gennaio 2017

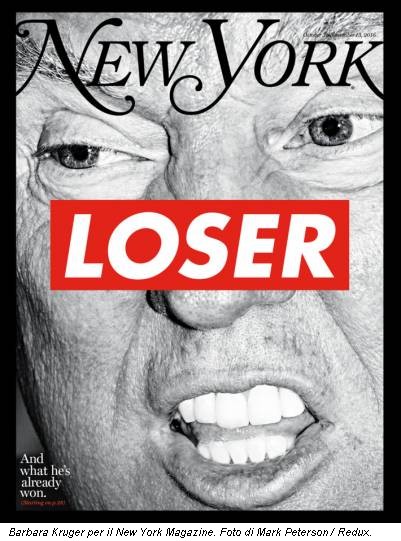

L’America della cultura dice no a Trump

Politica e opinioni

L’insediamento del neo presidente alla Casa Bianca è accolto con uno sciopero di molte istituzioni culturali. Perché da noi una cosa del genere non avrebbe mai funzionato?

Oggi Obama se ne va, e con lui il sogno Yes, we can che tanto ci coinvolse otto anni fa. Lascia la Casa Bianca che, come dice il nostro Igino De Luca, si appresta a diventare la Casa Bionda, confacente al nuovo inquilino: il biondissimo e imparruccato (forse è solo un toupet o forse sono proprio suoi) Donald Trump.

Ma l’America, l’America che non ama Trump e che per la prima volta, dopo l’esito del voto su chi sarà il prossimo presidente non si ricompatta, l’America della cultura entra in sciopero. Strike! È la parola d’ordine. Chiudere in segno di protesta musei, fondazioni, gallerie, cinema, teatri, scuole di musica e di danza, biblioteca e qualunque luogo dove circoli un po’ di pensiero e di passione. Soprattutto, non volersi arrendere ai prossimi (poco luminosi, nonostante il biondo) quattro anni.

L’elenco di chi ha aderito allo sciopero è lunghissimo e si allunga ogni giorno di più. Da giovani e imbufaliti collettivi di artisti, da piccole gallerie d’arte a corazzate Potemkin del mercato dell’arte, come Lisson e Mary Boome. Da centri no profit a musei, come il Saint Louis Art Museum, che negano il prestito di un’opera per le celebrazioni dell’insediamento, e sono quasi 2mila i sottoscrittori che hanno firmato questa petizione lanciata dall’artista Ilene Berman. Da scuole d’arte molto accreditate, come la CalArts nella California del Sud, alle migliaia di studenti di altre scuole che si sono uniti allo #J20 Art Strike. Hashtag che sta talmente dilagando da diventare #J20 events.

Una posizione radicale e trasversale che rischia di lasciare al buio una buona fetta d’America, quella per cui in tanti ci vanno, per i suoi grandi musei, i suoi grandi music hall, i teatri, e tutto quel mondo che ci pare vivo, mobile, reattivo e che ci fa amare l’America. Un’opposizione che viene da lontano, e che ha già coinvolto diversi protagonisti culturali, non sempre al top del buon gusto: dai pugni che Robert de Niro gli voleva rifilare, al sesso promesso da Madonna a chi andava a votare. Ma è gente di spettacolo, e le boutade sono pane quotidiano. Non tutti hanno la classe di Meryl Streep che, senza ricorrere a minacce o promesse, ha denunciato l’atteggiamento razzista, ancor prima che indegno di un politico che dovrebbe rappresentare un popolo, del Trump che irride un disabile.

Tra luci ed ombre, insomma, lo sciopero rischia di diventare una cosa seria, il primo della storia. E forse questa posizione dura, ma articolata, esprime una coscienza maggiore di quanto dimostrato dal mondo intellettuale americano durante la campagna elettorale. Forse hanno metabolizzato l’implicita lezione uscita dal risultato che l’aveva improvvisamente collocati ai margini di una società molto diversa da loro e che loro capivano poco o niente.

Bene, a me personalmente è venuto il seguente pensiero: da noi cosa sarebbe successo se a Palazzo Chigi fosse andato un Trump italiano? Probabilmente non sarebbe successo un bel niente. Tutti a mugugnare, a gufare, a tirare giù previsioni apocalittiche, ma tutti zitti. Silvio Berlusconi non è certo Donald Trump, il presidente americano è un personaggio veramente pericoloso a livello internazionale. Berlusconi, sul piano internazionale, è stato soprattutto l’apripista della società dello spettacolo approdata alla politica, eppure è stato sicuramente odiato da una buona fetta d’Italia, ma non c’è stato – non dico uno sciopero – ma neanche una protesta seria, solida contro di lui da parte del mondo della cultura. Eppure Berlusconi possedeva (e possiede) tv e Trump no, aveva (e ha) la maggioranza di una casa editrice, la Mondadori, che è una delle maggiori case editrici italiane che al suo interno ne ha anche un’altra, Electa, molto cara a chi per esempio si occupa d’arte e, da quel che so, Trump non possiede nessuna casa editrice. Eppure non è successo niente.

Come mai? Come mai i nostri intellettuali, senza distinzioni tra scrittori, artisti, registi o drammaturghi, salvo alcuni rari casi (soprattutto nel cinema) sono così proni, così minoranza silenziosa e alquanto rancorosa? Perché nessuno si è mai sentito in dovere di lanciare una campagna aggregante con l’ambizione di diventare massa critica? Perché la critica da molti anni è marginalizzata nelle varie periferie dei nostri sistemi culturali, spesso esercitata in maniera minoritaria e facilmente malvista perché espressione di frange antagoniste, ritenute non affidabili e non rappresentative se non di se stesse?

Qualcuno risponderà che vent’anni di berlusconismo hanno prodotto questo sfascio. Ma semmai hanno aggravato una situazione che preesisteva. C’è un nodo, meglio un buco, nella storia italiana che va dal Crocianesimo all’intellettuale organico di Gramsci, mai risolto. Dove l’essere intellettuale non è mai maturato in coscienza civica e collettiva.

Discorsi impegnativi, forse non appropriati a una rivista d’arte on line, anche se lo sciopero americano di oggi li riporta a galla, almeno per un giorno.

Adriana Polveroni