Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

17

giugno 2015

America, dura e generosa

Progetti e iniziative

Spettacolare ma umano, il nuovo Whitney. Con una mostra inaugurale “enciclopedica” che porta in scena luci e ombre degli States. Che abbiamo cercato di leggere oltre i soliti noti

Eccolo il nuovo Whitney: “l’arte americana ora ha casa a Meatpacking”, recitano cartelloni sparsi in tutta la città e alcune stazioni della metropolitana indicano a chiarissime lettere (fatto piuttosto raro nella subway di New York), come raggiungere il nuovo tempio di Renzo Piano, sul quale ha investito anche il brand italiano Max Mara, sponsor del party di inaugurazione e che ha creato una borsa dedicata al museo.

Una grande nave, se lo si guarda dalla 10th Avenue, e uno dei più bei punti di vista sulla città, grazie alle tre meravigliose terrazze (lato est) e alle vetrate, quasi schermi cinematografici, che guardano all’Hudson river, sul lato ovest. Qual è il risultato? Che tutto l’insieme forma uno splendido edificio a misura d’uomo: poco importano i numeri mastodontici di peso e metratura, perché nei fatti quel che deve fare un museo è rendere appassionante una visita d’arte (in questo caso) e il Whitney – complice “America is hard to see” (titolo della mostra inaugurale) ma non solo – lo fa.

Ancora una volta, e questo è l’unico appunto che si può fare – anche se non di poco conto – gli Stati Uniti si danno l’appellativo di “America”, evitando accuratamente di considerare “America” anche il Centro e l’area Latina del Nuovo Continente. Una grandeur potrebbe essere quasi giustificata, ma che non può esserlo proprio perché siamo in presenza solo di arte nata e cresciuta negli Stati Uniti e gli autori stranieri si contano sulle dita di una mano.

È una riflessione che ci tocca specialmente perché al Whitney l’arte inizia con la politica, e con tre autori tra le più forti schegge impazzite del sistema, e chiaramente al centro di esso. Se arriverete al quinto piano a piedi troverete installata, nella tromba delle scale, una infinita fila di luci: è Untitled (America) di Felix-Gonzalez Torres. Per chi non avesse presente l’opera (una serie di fili elettrici neri, con lampadine equidistanti sul loro percorso, accese) sappia che in questo caso si parla metaforicamente e minimamente di vita e morte, di perdita (del compagno, stroncato dall’AIDS qualche anno prima dell’artista), di famiglia, di vita in comune e luce e buio. Quel buio a cui fu condannata, appunto, l’epidemia di Hiv che aveva coinvolto (e in seguito sconvolto) gli Stati Uniti della metà degli anni ’80, e che Donald Moffet stigmatizzò nei manifesti di He kills me, 1987, dedicati proprio al silenzio con cui il Presidente Ronald Reagan fece “opposizione” al dramma sociale e sanitario in atto. Un pattern che occupa due intere pareti, e che fa da sfondo ad un vecchio lavoro di un’altra “politicissima”, Barbara Kruger, che in questo caso scandisce un “Non abbiamo bisogno di un altro supereroe” da uno dei suoi celebri cartelloni in bianco e nero e rosso (foto di copertina).

Il quinto piano, insomma, si apre con un’America scomoda, complicata, complessa, mentre salendo si retrocede nel tempo, arrivando all’ottavo con i padri dell’arte a stelle e strisce. Un percorso apparentemente al contrario, per ritessere i fili con un passato che – più che sterminato – è stato l’anticamera del cambiamento dell’intero mondo.

Ma continuiamo il giro in quella che probabilmente è l’area più interessante della mostra. L’altra sezione interamente dedicata al flagello dell’AIDS e della droga si intitola “Love from the war front” e si apre con il famosissimo autoritratto di Robert Mapplethorpe del 1988: volto sullo sfondo, fuori fuoco, e in primo piano un bastone per la vecchiaia, o della nobiltà, con un teschio come impugnatura. C’è qui la palese idea di accarezzare la morte, nella consapevolezza di averla accanto, come accade nelle struggenti foto di Mark Morrisroe, che mostrano giovani consumati e bellissimi, roba che gli hipster di Brooklyn di oggi – da cui sembrano trarre ispirazione per i propri outfit – sono una copia sbiadita.

Tra le migliori opere anche la Ballade of sexual dependency di Nan Goldin, montaggio di centinaia di fotografie di amici e conoscenti in balia della propria vita. Altri due splendidi lavori sono quello di Candy Jernigan, The New York collection, del 1986, che mostra una raccolta di fiale di crack ritrovate nel Lower East, all’epoca la zona più degradata di Manhattan, riadattate con un puntiglio tale da apparire un lavoro antropologico e Hans Haacke, con un lavoro di denuncia sulle famiglie delle Real Estate immobiliari della Grande Mela, padroni non solo degli affitti ma anche delle gentrificazioni d’antan.

C’è poi l’America di Kara Walker, Mike Kelley e anche quella di Aleksandra Mir, che con il suo Osama, 2007, rilegge alla luce di due copertine del New York Post e del Daily News i fatti dell’11 settembre ricordando anche le prime pagine delle tragedie serigrafate di Warhol. Solo notizie, la realtà è già altrove. Verso Glenn Ligon per esempio, con Warm broad glow del 2011 (ovvero le parole “negro sunshine” rivolte alla vista di Manhattan, e Rückenfigur, 2009, “America” riportata con lettering rovesciato, visione disorientante come è disorientante il Paese duro da vedere.

Ma oltre allo specchio tragico c’è anche “The course of empire”, altra sezione politica dove Ed Ruscha fa da capofila, riscrivendo in pittura il cambiamento culturale e sociale degli States, con una tipica warehouse su cui compaiono ideogrammi cinesi, ideale ritratto di realtà ormai consolidate ma ancora ghettizzate, come accade a Flushing, la Chinatown più grande degli USA a due passi dalla Big City, nel Queens, dove per interi isolati è impossibile sentire altre lingue oltre il cinese, con il risultato di una città-stato indipendente.

Salendo, come dicevamo poco sopra, i miti e qualche interferenza: per esempio quella di Dara Birnbaum, con un divertente montaggio delle scene più cool di Wonder woman, della fine degli anni ’70, che mostrano l’eroina correre o respingere raggi laser con i suoi bracciali magici, in loop. E arrivano poi Frank Stella, Robert Rauschenberger, Carmen Herrera e tutti i signori di quella sezione che qui è stata definita “Large Trademark”: Warhol, Liechtenstein, Rosenquist, Marisol e la sua celebre family composta da sole donne e un cane in dialogo con ’61 Pontiac di Robert Bechtle, il grande posacenere di Oldemburg, gli Air mail stickers di Kusama del ’62, pura rarità; Walk/Don’t walk di George Segal, Tom Wesselmann e le fotografie di Lee Freedman, Robert Adams, William Eggleston.

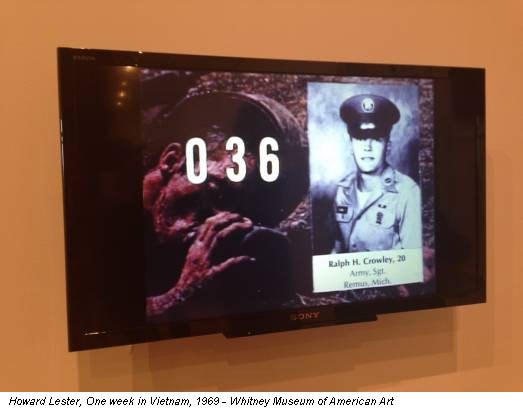

Ma un’altra frattura è dietro l’angolo: sono gli anni del Vietnam e ce lo ricorda Howard Lester con la sua One week in Vietnam, dove si contano i soldati americani morti (in una settimana) attraverso le relative fototessere, in un video che come sottofondo ha Bye bye love dei Fratelli Everly: 242 morti in 3 minuti. Quante settimane dovranno passare ancora? chiede Lester.

Saliamo e retrocediamo. Qui i maestri che hanno dato il via alla contemporaneità: gli universali perché ormai trascendentali Rothko, Pollock, De Kooning, fino agli antesignani come Joseph Stella e il suo Brooklyn Bridge a variation on an old theme, 1939, dipinto dall’atmosfera Broadway-proibizionista, che il cinema ci ha iniettato nello sguardo. Un’ultima sala affollatissima, segno quasi commovente che gli United States, da sempre, oltre a promuovere il futuro amano i propri padri fondatori (a latere della storia politica che ben conosciamo), complici di avere reso il Paese grande e Hard to see.

Un po’ come la città che vi farà da guida oltre alle opere: impossibile da abbracciare, ma immensamente accogliente.

.jpg)