Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

20

gennaio 2014

“Fissare un attimo e farlo diventare testimonianza è omicidio”

Progetti e iniziative

Così parlò Gianfranco Chiavacci, fotografo molto sui generis. Che partendo da una sperimentazione del codice binario è arrivato a Duchamp e all’arte astratta. Un personaggio da riscoprire. Come invita a fare la mostra in corso a Palazzo Fabroni di Pistoia (fino al 9 febbraio 2014). Che ci racconta il figlio Carlo

Figlio dei suoi tempi, un’intelligenza vivace e un’attrazione consapevole per la sperimentazione, Gianfranco Chiavacci (Cireglio 1936 – Pistoia 2011) nel corso di una vita intera ha canalizzato la sua curiosità sulle potenzialità del calcolatore, partendo dalla scheda perforata (primo dispositivo per la registrazione automatica dei dati) e del mezzo fotografico. La rete è il punto d’arrivo, lessico di tutta la sua opera.

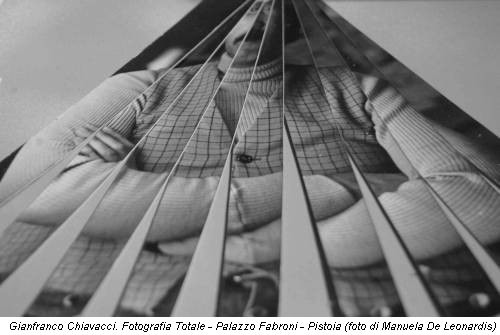

Due mostre recenti – “Ricerca fotografica”, progetto speciale per MIA Fair 2012 (con pubblicazione del volume a cura di Aldo Iori e Angela Madesani) e “Binaria” (a cura di Gianluca Marziani) a Palazzo Collicola di Spoleto (2013) – introducono all’antologica “Gianfranco Chiavacci. Fotografia Totale” (a cura di Valerio Dehò) in corso a Palazzo Fabroni di Pistoia (fino al 9 febbraio), realizzata come le precedenti in collaborazione con la galleria Die Mauer Arte Contemporanea di Prato.

Una figura silenziosa, quella di Chiavacci, outsider che ha attraversato in punta di piedi le dinamiche complesse dell’arte contemporanea, apparentemente chiuso nel suo isolamento, ma di fatto attento osservatore di quanto avveniva nel panorama artistico nazionale e internazionale.

A dimostrarlo, ad esempio, la presenza nella sua biblioteca del catalogo di “The Responsive Eye”, una mostra straordinaria organizzata nel 1965 al MoMa di New York che esplorava le ambiguità percettive della Op Art tra linee, pattern, superfici colorate e in bianco e nero. Quel libro fu acquistato per posta direttamente negli Stati Uniti, come attesta la ricevuta di spedizione dello stesso anno. Carlo, il figlio minore dell’artista (è nato nel 1969), erede spirituale del pensiero e dell’opera paterna, fotografo e responsabile dell’Archivio Gianfranco Chiavacci, ricorda ancora quando ci giocava da bambino, attratto dalle linee sinuose della copertina.

L’archivio occupa due ambienti dal soffitto altissimo, al piano rialzato di un antico palazzo in via Filippo Pacini. Le opere sono concentrate nella stanza più grande: a partire dal disegno a china del ’57, passando per le varie declinazioni della ricerca binaria (reticolo binario, curve binarie, campiture binarie…) si arriva così a lavori in sospensione degli anni ’80, fino alla giocosa “rete” realizzata poco prima della morte.

.jpg)

Lo studiolo, invece, è nell’ambiente più piccolo, ricostruito quasi fedelmente rispetto a quello originariamente collocato nella casa di famiglia, dove Chiavacci si era costruito anche la camera oscura, munendo perfino l’ingranditore di rotelle. Sui ripiani della libreria, che occupa quasi tutte le pareti, perfettamente allineati e catalogati ci sono migliaia di volumi che spaziano dai Costruttivisti Russi e Mondrian ai testi di critica, estetica, scienza, storia della fotografia, ma anche letteratura (Proust in primis) che testimoniano il bisogno di conoscenza e la sua raffinatezza intellettuale.

«Ragionando anche sulle sue sculture fotografiche – afferma Carlo Chiavacci – emerge il fascino che aveva fin da bambino, quando osservava i suoi genitori – sarti dell’Appennino Pistoiese – che tracciavano il segno sul cartamodello che sarebbe diventato un oggetto tridimensionale. Poi, all’inizio degli anni ’60, incontra i primi programmatori dell’IBM che andavano in banca, alla Cassa di Risparmio, dove aveva iniziato a lavorare appena diplomato ragioniere, per i calcolatori con la scheda perforata. Era affascinato dall’astrazione che portava ad un qualcosa di concreto. Quest’idea di una logica estranea ad un mondo, ma che ne determina un altro è un po’ la sua scommessa di tutta la vita».

Nel 1963 nascono i primi lavori sul codice binario, che dalla tela bianca si svilupperanno in varie direzioni. Lavori che sono spesso accompagnati da scritti teorici: l’artista teneva anche due diari, uno di lavoro che inizia nel 1963 e un altro, dagli anni ’80 fino alla morte, dove annotava i pensieri più intimi.

Negli anni Sessanta Chiavacci frequenta Giorgio Nelva, Bruno Munari (con cui espone alla galleria Sincron di Brescia): un altro artista che stima profondamente è Hidetoshi Nagasawa, insieme al quale è invitato a partecipare al Festival di Pejo del 1969. Frequenta, poi, il fiorentino Renato Ranaldi e i pistoiesi Donatella Giuntoli e Fernando Melani con il quale, in particolare, l’amicizia è particolarmente profonda e scandita dalla quotidianità.

Il suo approccio alla vita era in tutti i suoi aspetti non convenzionale, a partire dal look che contravveniva alle regole da impiegato di banca: eskimo e niente cravatta. «Era di sinistra, ma fondamentalmente anarchico. Mia mamma era quella impegnata politicamente, iscritta al Pci. Erano due persone molto diverse, una passionale, l’altro razionale. Ma c’era equilibrio tra loro, e poi non li ho mai visti litigare!».

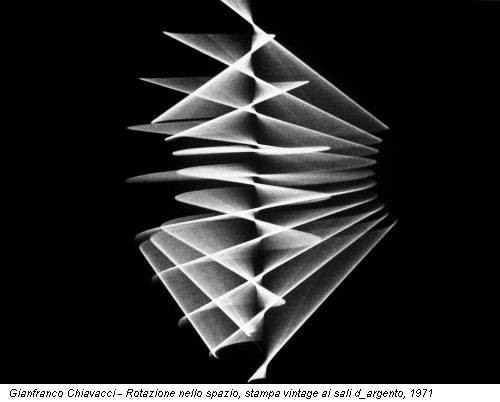

Dai primi anni ’70, partendo dallo sviluppo delle Aerograforme (1968), Chiavacci inizia ad usare la fotografia per le sue ricerche di matrice concettuale. L’intento è quello di capire – come per il calcolatore – i suoi limiti, le problematiche, la logica, le potenzialità.

«Lavorare sulla fotografia, sul processo fotografico, significa essenzialmente mettere in evidenza la quantificazione della luce. Ogni evento, fenomeno, viene letto e registrato nella sua dimensione luminosa», scrive Gianfranco Chiavacci in Fare Fotografia (1977). L’artista si sgancia dal vincolo dell’uso della fotografia come descrizione del reale, ma soprattutto del suo ruolo di testimone: «l’immagine fotografica non esiste – afferma – fissare un attimo e farlo diventare testimonianza è omicidio».

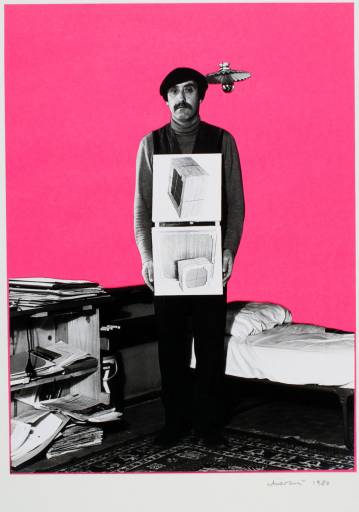

Attraverso oltre centocinquanta opere (prevalentemente vintage) l’antologica di Palazzo Fabroni ripercorre i vari aspetti della sperimentazione dell’artista, dentro e fuori la camera oscura. Si parte dalla serie del 1971 di rotazioni e traslazioni nello spazio e sul piano (alcune sono stampe ai sali d’argento, altre cibachrome) e degli Agfa contour (1971) per procedere con un approccio tridimensionale: Boxes (barattolo di vetro che contiene l’immagine di Gianfranco Chiavacci seduto sul divano), 1978; le Sculture Fotografiche degli anni Settanta, i collage degli anni Ottanta e anche il Monumento alla fotografia (1974) con l’occhio di bambola visibile attraverso il telaio di una diapositiva e collocato su una mensola dorata.

È innegabile la componente ironica di matrice duchampiana che attraversa tutta la sua ricerca anche in presenza della ripetizione dell’immagine dell’artista stesso. Ma, come evidenzia Valerio Dehò, non si tratta né di «compulsione narcisistica», né di «strumento di indagine psicologica». Piuttosto i suoi autoritratti esprimono «capacità di inserire la propria immagine nel mondo delle immagini, cioè essere parte del tutto, anche della propria teoria».

Nel tempo Chiavacci è divento sempre più libero. «Una fotografia che giunge ad una ricerca estetica e ad una ‘normalità’, senza soffermarsi troppo sui risultati ottenuti come è tipico dell’artista, ma cercando anche composizioni piacevoli, sfondi floreali, intrecci di materiali non in una chiave analitica ma sicuramente emotiva», scrive il curatore. «Anche le foto prese negli esterni hanno un’immediatezza e una freschezza che prima non c’era, anche se è chiaro come Chiavacci cerchi ancora e sempre il rapporto tra la luce e la forma, tra il movimento e la luce, tra il movimento e la forma».