Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

16

luglio 2016

Fumo d’artista

Progetti e iniziative

Dal sole di Miami a quello di Genova. O quello che ha creato e chiuso dentro Villa Croce. L'inglese d'America Mark Handforth pensa in grande. E agisce di conseguenza

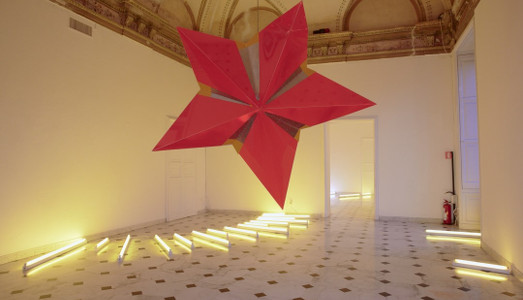

Inglese made in Cina, nato ad Hong Kong e da anni residente a Miami. Entusiasta d’essere a Genova, Mark Handforth è ancor più contento che la sua personale “Smoke” (a cura di Ilaria Bonacossa, fino al 5 settembre) si tenga proprio in uno spazio come Villa Croce, poiché come è lui stesso a raccontare «mi piacciono i luoghi che hanno anni di storia alle spalle, dove la mia storia personale si può mischiare con altra storia». Super indaffarato in una mattinata caldissima, lo incontriamo tra gli ultimi preparativi, a poche ore dall’inaugurazione, nell’andirivieni tipico dei momenti che precedono l’ora x. Mani grandi e imbrattate dalle vernici spray con cui è intento alla realizzazione di piccoli multipli dei suoi Mirror holes; sono mani che lavorano, quelle che ci si aspetta di stringere quando in un tour delle sale ti rendi conto che l’artigianalità mantiene un peso costante sul suo lavoro. Presupposto indiscutibile nelle imbullonature di Twisted red star, colorato groviglio di pezzi d’alluminio e neon pendente in mezzo allo scalone centrale, ambiente per cui l’artista l’ha appositamente pensata. Personale che inizia quindi sotto una buona stella, o “quel che resta di una stella” in una collisione oggettuale termometro dell’atipicità – espressiva oltre che formale in sé per sé – caratterizzante la poetica di Handforth. Non si capisce poi bene perché, ma stranamente questa si sposa benissimo – pur con la sua prepotente complessità – agli spazi della villa-museo.

Da Miami Mark s’è portato una passione per i simboli che lo spinge ad ingigantire ogni iconografia e, come è lui stesso a dirci, a sentirsi grandeur nell’occupare «le sale in ogni senso, pavimento, pareti e soffitto»; seguendo un lampante principio di “stravolgimento della realtà” quando relazionandosi ad alcuni suoi lavori divertito afferma «ho fatto levitare un telefono e, all’opposto, schiacciato il sole a terra». Simboli, ma anche oggetti iconici di una quotidianità rimasticata come i due lampioni prelevati dalle streets americane, uno attaccato a muro tipo crocifisso, ma senza forzare sul background religioso, piuttosto prendendo in considerazione il valore semiotico del segno. Non a caso per il nostro inglese naturalizzato americano, che dichiara «sono figlio di pastore protestante», la croce è «un grande simbolo, presente dappertutto», mentre per ribadire il concetto usa la mano destra simulando in aria una stella come esempio (nemmeno questo casuale, è un pallino ricorrente nei suoi lavori) d’incrocio lineare. L’altro lampione trattiene un barlume di praticità nella sospensione orizzontale, perde però tutta la restante col suo semi-fluttuare, bloccato parzialmente solo dal cavo elettrico. È la seconda pelle di una poetica che vede Mark operare come un dottor Frankenstein su forme e materiali, anche concettualmente, infilando quel lampione entro un ramo realizzato in alluminio pressofuso. Appendendolo quieto, come lo scheletro di un dinosauro in un museo, una creatura mitica appartenente ad altri tempi/mondi.

Si finalizza così in assoluto l’azione “due in uno” di Handforth, dove un’organica formalizzazione naturale/artificiale viene unita ad una sovversione mirata alla funzionalità dell’oggetto-lampione. Funzionalità nemmeno eccessivamente annullata, solo riconvertita ad altro scopo (tant’è vero che continua ad illuminare, benché con una tonalità rossa fine a sé stessa), secondo un uso munariamente improprio dell’oggetto (la fotocopiatrice nelle Xerografie originali dell’artista milanese per intenderci). La citazione poteva nascere e morire qui, invece attraversando l’infilata di stanze del piano nobile – situazione architettonica che al nostro english/american boy garba parecchio – toh, Munari c’è, rispolverato dalla collezione del museo con due Macchine inutili, inaspettatamente appese e appaiate ad un gruppetto di neon giallastri – Shadow Sun – stesi a terra. «È stata un’idea comune, pensata insieme ad Ilaria Bonacossa», racconta Handforth, mentre soddisfatto indica una condivisibile assonanza tra la forma dei sottili parallelepipedi laccati della macchine munariana e i suoi neon/raggi luminescenti, sorta di marchio presente ossessivamente in ogni sala. Quindi parte nell’elogio incondizionato dell’artista nostrano, con due pezzi a suo parere «nuovi, anche se hanno degli anni sono ancora tanto attuali, potrebbero essere stati fatti ieri». È nell’apparente inezia di questi momenti che l’orgoglio nazionale prende quota senza aiuti retorici.

Qualcosa a margine però si può ancora aggiungere, tipo che quei neon sparsi a terra e di lunghezze variabili, mimesi di un sole sfumato nelle gradazioni (dal bianco all’arancio) ed esempio principe in una visione poetica-pratica dove l’unione tra natura e artificio di sintesi è indistinguibile, a nostro parere rappresentano meglio il lavoro di Handforth rispetto al solitario Mirror hole scelto come cartolina-mostra. “Buco specchio”, miriade di “buchi specchio”, è la scena che si presenta appena dopo il rendez vous con Munari; topos dell’arte d’arrangiarsi, questi nascono in realtà come un sorniona effetto di ripiego, in quanto «non potevo bucare il muro, è troppo spesso» dice sorridendo un Handford compiaciuto del risultato finale. Che s’intitola Phone holes, ed è una gigantesca cornetta di colorati specchietti appiccicati alla parete, altro simbolo tanto visivamente ampliato quanto svuotato e reso “esplosivo”, i cui pezzi ci vengono mostrati dall’artista in tutti gli altri specchi sparsi senza determinazione logica sulle pareti della sala. Iconografia al limite del disuso in quanto «dalle mie parti cabine telefoniche non ce ne sono più, qui a Genova invece ne ho viste alcune» dichiara l’artista, asserzione che gli permette di rincarare pacatamente la dose con «in America ciò che è pubblico è visto come qualcosa di cattivo, diversamente che in Italia». Meglio voltare pagina, alcune falle “ammeregane” danno pure ragione ad Handforth, ma scomodare la “cosa pubblica” italiana è come aprire il vaso di Pandora. A casa nostra i problemi sono altri, certo non la telefonia “di strada”, peraltro ormai praticamente accessoria.

Uomo sorridente, alla mano, e fa opere tutto sommato divertenti; sa essere caustico, quando serve e quando falsa/confonde i colori di una bandiera col tema del “sole nascente” – comune a Bangladesh e Giappone – appendendola ad un asta deforme, a sua volta piantata in un masso di roccia irregolare sistemato all’esterno del museo, nel mezzo del parco. Non a caso visibile dal mare, dove tenderebbe a posizionarla qualunque conquistador. Più che un opera, o più di un’opera, Handforth ha prodotto un nuovo intrattenimento per i bambini scalmanati che ci si arrampicano tra un gavettone e l’altro. Male penserete voi, bene ribattiamo noi. Loro, i bambini, giustamente non se ne rendono conto, ma rappresentano il valore aggiunto, ulteriore attacco annichilente verso un individualismo nazional-territoriale già di per sé alla berlina. E l’attrito coi fatti della Brexit si fa da pelle d’oca.

Andrea Rossetti