Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

19

dicembre 2016

Un paesaggio con rovine postmoderne

Progetti e iniziative

È coraggiosa, malinconica, per certi versi spietata, la mostra di Eugenio Tibaldi al MEF di Torino. Racconta di un passaggio epocale, non solo di Torino. Senza giudicarlo

Torino, quartiere Barriera di Milano. Quella che fu una periferia industriale, consacrata al dio della polvere, delle macchine, delle cilindraie, ora è vocata a prospettive contemporanee. Edifici industriali, fonderie, ex laboratori, officine non molto distanti dal tappeto di foglie caduche sulle rive del Dora, accolgono mostre collettive e monografiche. Eugenio Tibaldi, artista piemontese che ad un certo punto della sua vita ha scelto di vivere vicino Napoli, ha incentrato la sua ricerca prevalentemente su pratiche territoriali e esplorazioni periferiche, decidendo di far parte dell’estraneità, di anteporre vita vissuta a immaginazione, di narrare storie personali e inaudite, di inoltrarsi nello spazio ibrido dell’altro, nel desolante prodotto di un cambiamento economico nonché geopolitico, conscio che lì dove inizia la debolezza del colore si accende il metallo, che vi è un mondo colpevole di asfalto, a profusione.

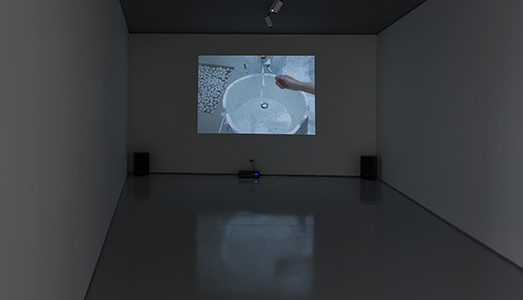

La “Seconda chance” (titolo della sua mostra in corso al museo Ettore Fico di Torino fino al 29 gennaio) è il combinato disposto di un percorso individuale e collettivo, quale sintesi della mutazione del paesaggio e dello spirito del luogo. L’artista diventa interprete di un apparato sensibile costituito da oggetti sostegno e arredo di un’architettura interna straniante, a tratti toccante: una quotidianità che è passata dagli oratori ai supermercati, dalle campagne all’asetticità del vetro e dell’acciaio, dalla fuliggine di un locomotore alla mobilità metropolitana. L’operato dell’artista ripudia la risolutezza della rappresentazione a favore di processi contingenti, per lasciarsi cullare da una sorta di neorealismo suburbano, rinunciando all’eterna lotta tra istante e infinito, visibile e invisibile, temendo di risultare alienante e ripetitivo, ma apprezzando le cose di nessuno, rendendole vive con azioni inclusive, raccontandole attraverso un tessuto sociale sempre in lotta con un presente distorto.

Questa volta creatività e interazione convergono in un’installazione ambientale come prodotto storico interpretativo della sua “residenza” periferica, lavoro che assume un valore tridimensionale alla stregua

di un manufatto che si consuma nel nostro tempo, inteso come archetipo di quell’arte teorizzata da

Joseph Beyus come “scultura sociale”.

Non a caso, le basi di questo lavoro sono espressione di una tematizzazione del contesto urbano con tutte le sue accezioni, culturali, politiche, socio economiche, di tradizione, ma anche di una mutazione territoriale soltanto subita, nella maggior parte dei casi priva di valori d’identificazione.

La mostra si articola sul piano ammezzato del MEF ridefinendo l’ulteriore spazio esterno. L’ingresso è demarcato da un ampio separé in plastica, di quelli che si usano per dividere gli ambienti in locali popolari, spesso sull’uscio di bar di provincia condannati per sempre a una condizione malmessa, e la scritta riportata è un aforisma sull’ideologia.

Oltre il paravento vi è una fuga prospettica satura di linee, una gabbia di impalcature e silenzi:

divani, fornelli, cassettiere, vassoi, lampadari in ottone, sgabelli: oggetti incastrati in tubolari che, in caso contrario sarebbero andati al macero, ai quali Tibaldi consegna una seconda chance, dando voce a un apparato descrittivo complesso ma ricomposto traccia dopo traccia da rammenti. Da parte dell’artista non vi è alcun tentativo di inoltrarsi in criteri di giudizio ma il contatto con ciò che è immediato, una forma di dedizione verso ciò che è marginale, un invito a inoltrarsi nel disordine urbano, come scrive Miwon Kwon alla «sensibilità al contesto».

Oggetti neppure per un attimo collocati in chiave documentale o archivistica, bensì un grado di concettualismo analitico che fa pensare a chi ha calpestato scenari prosaici, ambienti disagiati, che lo

Stato ha volutamente cancellato, e che Tibaldi considera super luoghi: territori periferici senza identità ma colmi di umanità, ribaltando a suo modo il concetto di non-luogo di Marc Augè. La pratica di Eugenio Tibaldi non può esimere da una significativa esperienza cognitiva e relazionale del dove: la scrittura espositiva assume la forma di una narrazione itinerante, un diario di ricognizione composto da piccole geografie economiche e appunti di viaggio: topografie satellitari completate con acrilico bianco per cancellare le zone rurali evidenziando le nuove unità urbane: un vero e proprio percorso di avvicinamento al quartiere Barriera, che dimostra giorno dopo giorno, un’interdipendenza tra centro e periferia e una riscoperta del sé. All’esterno svetta la grande fontana. Assemblata con materiali di recupero, è progettata per essere un nuovo immaginario luogo d’incontro, dà l’impressione di amplificare la percezione della metamorfosi dell’impianto urbano, poiché ricorda una città ancora a misura d’uomo, quando Barriera era piena di tram e piazza Crispi era una cinta daziaria, e la gente si riuniva per strada.

Camminando tra quelli che potremmo definire i ponteggi esperienziali di Tibaldi, emerge il paese reale, la poesia visiva frutto di un contatto profondo con il territorio: gli specchi portano scritte le frasi rubate dai vecchi quaderni con i pensieri dei Barrieranti, così venivano chiamati gli abitanti del quartiere: «I miei ricordi assieme al cambiamento della Barriera; Io sono molto contenta di abitare in Barriera di Milano; Dove ora sorge il mercato di Corso Taranto c’era un campo di grano dove un giorno portai i miei figli a giocare scambiandolo per un campo incolto, ma il contadino ci cacciò via; Ora abbiamo tanti negozi, servizi, comodità, supermercati».

Parole tra passato e presente, perse in un’architettura post industriale come evasioni velleitarie verso il miglioramento delle condizioni di vita. Un rebus indiziario che delinea il profilo della gente comune, la stessa menzionata da Pier Vittorio Tondelli negli anni della postmodernità, «Gente ordinaria e gente comune, gente che batte le strade provinciali e quelle comunali, gente che fa, gente che produce, gente sottocupata, [..] vecchia gente senza passato, giovane gente senza avvenire, gente lontana dalla cronaca e dal pettegolezzo: gente che costituirebbe a prima vista una massa anonima ma che, se indagata con solo un poco di attenzione, riserverà molte sorprese e curiosi aneddoti: insomma, gente di cui vogliamo raccontare per rendere il doveroso tributo allo zavattiniano incanto del quotidiano che da sempre ci avvince, come se trovassimo, insomma, in un travolgente remake neorealistico, in una metafisica dell’effimero e del banale».

La riflessione di Tibaldi è conforme a quella di uno scrittore che ha saputo raccontare la mutazione antropologica e del costume della periferia italiana. Nella sua dinamica neorealista gli oggetti si sostituiscono ai volti, danno forma al trascorso emozionale degli abitanti, sono presenze di un’analisi organica che ci distacca dalla vanità del mondo per approdare nel dolce alveo della memoria.

Così facendo Tibaldi è sempre in missione in territori occupati dall’incuria, come un soldato al fronte d’innanzi all’economia sommersa e allo scempio edilizio, sempre in cerca di un’indagine, prima ancora che la sua intuizione si manifesti attraverso forme improvvise di dissenso: ventate populiste, ghettizzazioni, repulsioni, forme che sbattono in faccia l’ennesima mancata consapevolezza.

“Seconda chance” è un campo avulso dal non detto, e per questo, privo di immagini enigmatiche, surreali, indefinite, mimetiche. La sua realtà non cela una dimensione trascendentale, bensì rappresenta la trasparenza sociale. Il progetto nato dalla relazione con le ceneri del postmoderno, porta con sé

verità e rassegnazione, parole orgogliose, contrarie ai miracoli e alla vita comoda.

Rino Terracciano