Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

-

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

-

23

luglio 2017

CURATORIAL PRACTICES

rubrica curatori

L’immaginario colonizzato, tra storia, rifugiati e social media. Una conversazione con il filosofo Brad Evans

di Camilla Boemio

di Camilla Boemio

Continuano le conversazioni relative alle pratiche curatoriali, sempre di più proiettate ad indagare i temi che stanno alimentandone la ricerca. Ci spostiamo verso un nervo scoperto dell’attualità, la tensione tra la libertà e la sua restrizione.

Lo facciamo con Brad Evans, filosofo politico, teorico, critico e scrittore, specializzato nella questione della violenza. Evans è docente alla School of Sociology, Politics & International Studies, all’University of Bristol, in Inghilterra. Evans è attualmente il principale editor della sezione dedicata alla violenza e alle arti per The Los Angeles Review of Books.

Le sue recenti pubblicazioni includono: Histories of Violence: Post-War Critical Thought (con Terrell Carver, Zed Books, 2017); Portraits of Violence: An Illustrated History of Radical Thinking (con Sean Michael Wilson, New Internationalist, 2016); Disposable Futures: The Seduction of Violence in the Age of the Spectacle (con Henry Giroux, Citylights, 2015), e Deleuze & Fascism: Security – War – Aesthetics (con Julian Reid, Routledge, 2013), tutte tradotte in lingua spagnola, italiana, tedesca, turca e coreana. Evans sta lavorando attualmente a Violence (con Natasha Lennard, Citylights, 2017), e Ecce Humanitas: Beholding the Pain of Humanity (con la Columbia University Press, 2018).

Negli anni 2015-17 hai condotto una serie di conversazioni sulla violenza per il New York Times. Nella colonna dedicata alla filosofia, The Stone, hai strutturato una serie di dibattiti con studiosi e critici affrontando i molti modi complessi nei quali la violenza appare. Puoi dirci come la violenza si formi e arrivi a distorcere la realtà?

«Dobbiamo cominciare riconoscendo che la violenza non è un concetto astratto o un problema teorico. Rappresenta una violazione nelle condizioni che costituiscono ciò che significa essere umani. La violenza è sempre un attacco alla dignità di un individuo, al loro senso dell’autorità e al loro futuro. Non è altro che la dissacrazione della propria posizione nel mondo. È una negazione e un assalto assoluto alle qualità che noi affidiamo per farci considerare membri di questa comunità sociale e alla condivisa unione chiamata “civiltà”. A questo proposito, possiamo dire che la violenza sia un crimine ontologico, cerca di distruggere l’immagine che abbiamo di noi stessi come individui di valore ed è una forma di rottura politica che colpisce nel cuore dell’umanità. È evidente che ciò che definisce la condizione umana non è semplicemente vivere con questa capacità di essere feriti. Abbiamo anche la capacità di pensare e immaginare mondi migliori. Questa necessità è davvero in gioco. Accettare la violenza porta a normalizzare le ferite impresse. Ecco perché la violenza è così perniciosa, soprattutto perché diventa facilmente giustificata e socialmente accettata. Attraverso la sottile intimità della sua performance, riduce tutto nella sua orbita affinché il futuro possa apparire solo come qualcosa che è fortemente controllato dagli eventi. Ogni cicatrice lasciata sul corpo dell’individuo è un altra taglia nella carne della terra».

Copertine dei libri

Puoi dirmi di più sullo spettacolo della violenza, come si neutralizza e controlla l’opinione pubblica?

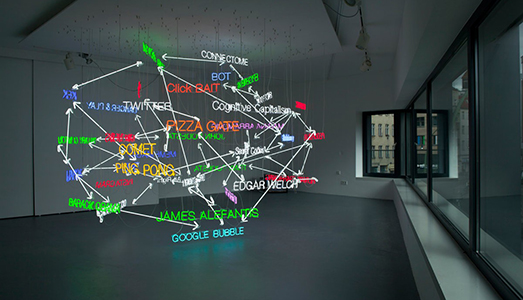

«Le società liberali contemporanee sono senza dubbio, come ha riconosciuto Guy Debord, sature di immagini e rappresentazioni della violenza. Le realtà della violenza non sono mai state così inclusive nel nostro tessuto culturale, economico e sociale; si ripropongono incessanti nelle ventiquattro ore di copertura delle notizie, nelle estreme torture dei blockbusters di Hollywood, nei formati di gioco sempre più brutali. Alcuni potrebbero addirittura sostenere che la violenza è diventata oggi così normale che sta raggiungendo il suo punto più banale, in quanto il valore di intrattenimento sostituisce ogni considerazione politica ed etica. Capisco che lo spettacolo della violenza sia una rappresentazione più che l’attuazione pubblica e la testimonianza della violazione umana. Indica un regime altamente mediato di sofferenza e miseria, che riunisce il discorso e l’estetica in modo tale che la natura performativa dell’immaginazione funzioni in modo politicamente conciso. Nel processo di occlusione e depoliticizzazione delle narrazioni complesse di una qualsiasi situazione, assale i nostri sensi per nascondere la linearità dei fatti. Lo spettacolo funziona trasformando la sofferenza umana in un varietà, inquadrando e modificando le realtà della violenza e così rendendo alcune vite significative mentre lascia perdere gli altri come oggetti. Funziona attraverso una struttura nascosta della politica che colonizza l’immaginazione, nega l’impegno critico e preventivamente reprime le narrazioni alternative. Lo spettacolo raccoglie e vende la nostra attenzione, negandoci la capacità di una riflessione politica correttamente impegnata. Incombe nell’organizzazione Governativa come pratica pedagogica per distruggere la propria capacità di autodeterminazione, di autonomia e di riflessione. Funziona esattamente al livello di soggettività manipolando i nostri desideri in modo da diventare autoindotti per consumare e godere di produzioni di violenza, intrattenimento confezionato, che divorzia dalla dominazione e soffre di considerazioni etiche, di comprensione storica e di contestualizzazione politica. Lo spettacolo ci immerge, incoraggiandoci a sperimentare la violenza come piacere in modo da diventarne positivamente investiti, tentando di renderci incapaci di sfidare le atrocità effettive perpetrate dallo stesso sistema o dirigendo il nostro futuro collettivo in una direzione diversa. La mia preoccupazione per lo spettacolo della violenza coinvolge la violenza intellettuale. Non possono essere separate. Entrambe ci portano direttamente alla chiusura dello spazio storico, poiché le molteplici esperienze degli eventi politici sono sommersi nell’unica “vera” narrazione. Prendi gli eventi dell’11 Settembre 2001, per esempio, ciò che veniva mostrato era imporre una verità uniforme, se non la maestria insita nello spettacolare evento, provocando un profondo fallimento della visione politica e la morte di ciò che potrebbe essere chiamato l’immaginazione radicale. Infatti una delle maggiori vittime di quella guerra era l’intelligenza; cioè l’idea che sia ancora possibile trasformare al meglio il mondo mentre si basa su una presunta verità radicata nel discorso della certezza. Lo spettacolo funziona chiudendo la discussione politica. Richiede e celebra la violenta come risposta di attività degenerativa. Se il primo ordine della politica dell’epoca dello spettacolo è quello di colonizzare l’immaginario, allora è il nostro compito esporre più in dettaglio come la fusione dello spettacolo, della violenza estrema e della politica rappresentino una forma di violenza al pensiero. Una politica viscerale teatrale legata da una generazione di intellettuali ed artisti, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha sostituito il commento più misurato e premuroso sulla sofferenza umana. Le rappresentazioni della paura, del panico, della vulnerabilità e del dolore sovrastano sempre più le narrazioni della giustizia in modo che lo spettacolo formi e legittimi i rapporti sociali. In queste circostanze, la violenza non viene più vista o sperimentata solo come effetto collaterale della guerra e dell’esclusione criminale; è diventata una strategia deliberata di mediazione, segnata dall’attento mantenimento della violenza, nel quale lo spettacolo è centrale per una specie di rinascita politica che mette la vita in un ordine sociale dove solo un’economia di relazioni violente può regnare. La violenza è diventata una pedagogia e una politica fondamentale per assegnare l’identità, le modalità di rappresentanza e il pensiero stesso. Il pensiero si è mosso come Hannah Arendt, una volta lo ha chiamato, il centro del totalitarismo e la banalità del male nell’abituale attacco nell’agire in modo critico, sulla negazione della cura agli altri e sulla democrazia. L’immaginario della distopia contemporanea arriva a questa conclusione in quanto i valori militari stanno colonizzando le visioni del mondo, fornendo ai soggetti disposti a servire il potere politico ed economico le pianificazioni attraverso lo spettacolo stesso, escludendo anche il minimo gesto democratico per ottenere il consenso dai soggetti i cui interessi dovrebbero essere serviti dal potere».

Robert Longo, Untitled (Raft at Sea), 2016 – 2017, triptych; charcoal on mounted paper, 140 x 281 inches; 355.6 x 713.7 cm (overall image), Courtesy of the artist and Metro Pictures, New York

Come si forma la memoria del passato, ispirando il futuro della res publica?

«Vorrei affrontare ancora il contesto della violenza. Vorrei anche pensare alla politica in termini più globali. Non ci sono soluzioni del XX secolo ai problemi del XXI secolo. La temporalità della violenza, come ho accennato, non solo colonizza il futuro, ma lavora anche in un’altra direzione altrettanto insidiosa e intellettualmente colonizzante. Non solo la violenza genera se stessa, in modo infinito. Come sappiamo, il ricordo della violenza può anche avere una tale presa su di noi che i modi in cui andiamo a leggere il passato sono filtrati attraverso l’obiettivo più brutale. Il concetto stesso di “Umanità” è soggetto a questo retaggio storico. Mentre il termine ha una storia complessa e politicamente impegnativa, sappiamo che diventa davvero significativo dopo gli orrori della Seconda Guerra mondiale, soprattutto quando si confronta con la realtà dell’Olocausto. Ciò dovrebbe sollevare domande profonde, sia in termini di trattare con l’eredità tormentosa di afflizione umana che con la capacità continua per noi di violare i corpi degli altri; insieme al modo in cui dobbiamo rispondere a queste tragiche condizioni in modo da poter ripensare il concetto stesso dell’umanità in termini più affermativi, spirituali e dignitosi».

La democrazia è spaziale? Come portano i nostri valori gli aspetti fisici delle città?

«Dobbiamo mantenere l’idea che lo spazio sia sempre incarnato nella politica. Le demarcazioni geografiche sarebbero completamente insignificanti se non fossero sottoscritte da affermazioni di habitus politiche e filosofiche. È la vita che conferisce un significato particolare ai concetti altrimenti vuoti dell’integrazione spaziale e della residenza. Lo spazio in questo senso è sempre occupato e sovrapposto a certi significati e attributi, che puntano direttamente alle ipotesi fatte sui suoi abitanti. Ma tali significati non sono mai stati statici tanto quanto il terreno su cui sono iscritti, che è sempre in trasformazione ecologica».

In uno scenario di connettività ed ibridazione costante le distanze fisiche sono accorciate, dando origine a città onnipresenti e parallele, mappate da sistemi interattivi e collaborativi. Questo processo spiega come i principali movimenti della protesta politica, dell’ultimo decennio, sono apparsi in prima linea e solo dopo hanno occupato i luoghi simbolici delle città. Ma sono queste nuove dinamiche socio-culturali che mettono in discussione il ruolo costruito dell’ambiente pubblico? In che misura la città deve essere intesa come una sovrapposizione tra la realtà materiale e un’immaginazione collettiva che è stata reinventata sui social media?

«Potremmo pensare sia un compito apparentemente impossibile controllare lo “scoppio” dei vari stati di violenza che, una volta liberati, assumono una propria vita tale che la loro valenza affettiva (il loro impatto emotivo) superi di gran lunga la natura dell’attacco. Occorrerebbe oggi, ad esempio, nell’uccisione intenzionale di un certo numero di individui per creare l’immagine di una crisi globale la sicurezza impostata in proporzioni epiche. Ma ancora più importante è come possiamo reagire proattivamente a questi focolai. Per criticare il mondo e pensarlo nuovamente, c’è la necessità di una riflessione sostenuta. Questo è il caso particolare quando si tratta di rompere il ciclo della violenza. Tale riflessione ci è negata in un mondo che richiede risposte immediate. Come facciamo ad avere in conto questo elemento? Troppo spesso produciamo le tecnologie prima di considerare le loro implicazioni etiche. Questo è il caso dell’avvento delle tecnologie di comunicazione che alterano in modo radicale le relazioni sociali o il notevole investimento delle armi da guerra di nuova concezione, la cui violenza è divenuta “intelligente” per il fatto che parla direttamente con il linguaggio del momento. Ma concentrarsi sulla regolazione della tecnologia da sola è far fronte a questioni più urgenti sulla seduzione della violenza. A mio avviso, è un problema minore della produzione tecnologica e delle sue nozioni molto riduttive e abbastanza abili di ciò che intendiamo per “progresso umano”, rispetto a punti etici più ampi riguardo ai modi in cui gli umani vivono a vicenda su questo pianeta in modo condiviso. Perché sembriamo solo rispondere alla sofferenza una volta che appare estrema o eccezionale?».

Allan Sekula & Noël Burch, The Forgotten Space, Film essay / Feature documentary, 2010, Courtesy Doc.Eye Film

La figura del rifugiato rivela più nel dettaglio la natura globalizzata del potere e della violenza attuale?

«Zygmunt Bauman aveva ragione a sostenere che il rifugiato è il problema politico definitivo dei nostri tempi. I rifugiati evidenziano le crisi del contenimento, sia si tratti del desiderio di fuggire alla guerra, sia di aspettare qualche risposta internazionale che alla fine richiederà una soluzione locale per mantenere l’integrità delle frontiere o per resistere attivamente alle politiche di accampamento. Indubbio molti preferiscono percorrere il viaggio attraverso il Mediterraneo, invece di cercare rifugio nei campi di un vicino Stato arabo. Come la poetessa Warsan Shire ha scritto in Home, “Nessuno affida i propri bambini ad una barca, a meno che l’acqua non sia più sicura della terra”. Infatti, mentre alcuni critici e teorici scrivono di questo fenomeno in termini di opportunismo economico, come dimostrano le immagini provenienti dall’Europa continentale, il rifugiato è pienamente consapevole della funzione politica del campo e come le sue aspirazioni umanitarie non sono solo illusorie. Il contenimento è dunque in crisi, in quanto i campi vengono ora sopraffatti fisicamente, politicamente ed eticamente. Eppure sappiamo bene che gli oceani in cui molti sono in pericolo sono infatti un vero e proprio cimitero di disponibilità umana. Ci parlano con le indiscrezioni di coloro che sono stati violentemente sradicati dalle loro case, venduti come bestiame o esposti in una posizione veramente pericolosa. Facendo così, indicano una genealogia spaziale della violenza, anche se le sue vittime, le forme di ricordo e di rendicontazione biografica sono molto più difficili da individuare. Gli Oceani e i deserti sono le frontiere definitive in un mondo che si suppone essere sovrappopolato. Le persone sono letteralmente spinte verso l’estremità della terra. Ciò che viene richiesto è una inversione logica della politica spaziale, non nei modi che continuano a privilegiare le demarcazioni geografiche sul contenuto umano, nascondendo così presupposti bio- politici preesistenti nella condizione umana; piuttosto bisogna guardare al modo in cui il corpo stesso fornisce una visione critica nelle nuove geografiche violente, che da tempo hanno abbandonato i secoli di consapevolezza topografica. Tale intuizione è sempre stata una maschera di padronanza per contenere e mappare il corpo politico, mettendo in atto configurazioni di oppressione e sottomissione determinate in modo biologico e politico, i cui segni sono ancora oggi evidenti. L’inversione richiede una priorità della vita del soggetto nei modi che accompagnano quelle forze, che sono logiche travaglianti del contenimento. Come Hermann Melville scriveva, “I luoghi veri non sono mai in una mappa”».

Camilla Boemio