Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

28

giugno 2016

CURATORIAL PRACTISES

rubrica curatori

di Camilla Boemio

Il secondo appuntamento analizza le pratiche curatoriali nel sud della California con Michael Ned Holte

Il secondo appuntamento analizza le pratiche curatoriali nel sud della California con Michael Ned Holte

La costellazione dei microclimi curatoriali nel sud della California. Parla Michael Ned Holte.

Critico, co-direttore del programma d’arte della California Institute of Arts e curatore indipendente basato a Los Angeles. Tra i suoi saggi, ricordiamo Proper Names (Golden Spike Press), Live Art in LA: Performance in Southern California, 1970-1983 (Routledge), Roy McMakin: When is a Chair Not a Chair (Skira/Rizzoli), Holte è inoltre autore di numerosi articoli si riviste cartacee e online: Afterall, Artforum International, Art Journal, and East of Borneo ricordiamo.

Quali sono i tratti che attualmente caratterizzano la scena curatoriale californiana?

«La California rappresenta un vasto territorio, limiterò la mia risposta alla parte meridionale dello Stato, in particolare a Los Angeles. Negli ultimi anni abbiamo avuto un afflusso straordinario di curatori provenienti da New York, dall’Europa e altrove. Il museo d’arte contemporanea (MOCA) è stato ricostruito dal nuovo direttore Philippe Vergne e dal nuovo Chief Curator Helen Molesworth; l’Hammer Museum ha aggiunto un nuovo Chief Curator, Connie Butler, la quale proveniva dal MoMA di New York; e pochi anni fa, il Los Angeles County Museum of Art ha accolto Franklin Sirmans, proveniente dal Menil di Houston. REDCAT, una piccola Kunsthalle locale, ha scelto Ruth Estevez, che veniva da Mexico City; l’Orange County Museum of Art ha assunto Dan Cameron, il quale ha ristrutturato il museo sulla scia del Prospect New Orleans; trasformando l’OCMA California Biennial in una Triennale che riprende la progettualità di Pacific Rim. Tutta questa crescita diversificata e il netto ampliamento di interessi confermano Los Angeles come un indiscusso luogo cruciale nel mondo dell’arte globale. Detto questo, uno degli sviluppi più importanti è l’aumento degli spazi e progetti gestiti dagli artisti sparsi in tutta la città, per la maggior parte situati nei quartieri dove questi ultimi hanno gli studi e dove vivono».

Come sono cambiate le pratiche curatoriali negli ultimi anni?

«Faccio due esempi: Public Fiction è un progetto curatoriale in costante mutazione da Lauren Mackler in uno spazio storefront a Highland Park, e il Los Angeles Museum of Art (LAMOA) di Alice Konitz che, nonostante il nome grandioso, è una estremamente modesta piattaforma per mostre e performance. Questi sono solo due dei molti esempi, ma rappresentano contesti importanti per la comunità e l’arte locale, in particolare per i giovani e gli artisti emergenti. E poiché sono piccoli e gestiti da privati, sono spesso più flessibili e disposti a correre rischi rispetto alle istituzioni. Il rapporto tra queste istituzioni no profit più piccole e i grandi musei è più dinamico e racconta l’orizzontalità della comunità artistica di questa regione».

Come si creano le condizioni per le strategie educative nel rapporto tra l’arte e il suo pubblico?

«L’istruzione svolge un ruolo importante, soprattutto in considerazione del numero di artisti, storici e curatori che vanno a scuola nel sud della California e poi rimangono e diventano parte integrante della comunità. In qualità di membro della facoltà al CalArts, un significativo e abbastanza difficile compito è impegnare gli studenti a pensare l’arte in modi che non siano interamente disciplinati da considerazioni di mercato, per incoraggiarli a cercare o addirittura inventare alternative. Una delle sfide annesse è il costo ingente della formazione presso la scuola dove insegno e in molte altre».

Che cosa hanno fatto le istituzioni per soddisfare le richieste di un pubblico sempre più esigente? Quali sono le sue metodologie preferite e i modelli utilizzati dalle istituzioni in questi ultimi anni?

«”Il pubblico” è un’idea astratta, ma è importante ricordare che il pubblico di cui stiamo parlando comprende molti artisti, curatori, e altre persone che sono attivamente coinvolte nella formazione della comunità artistica. In questo senso, il mio metodo preferito per “soddisfare le richieste di un pubblico sempre più esigente” è che il pubblico crei le proprie istituzioni con missioni e programmazioni uniche. Public Fiction e LAMOA, menzionati sopra, sono esempi utili. Un altro esempio è KCHUNG, una radio pirata con sede nel quartiere di Chinatown a Los Angeles. KCHUNG è stata fondata da un piccolo gruppo di persone che erano interessate alla radio. La stazione comprende ormai oltre cento partecipanti che fanno programmi radiofonici; si tratta di una “cooperativa”, non esattamente un collettivo. Rappresenta un pubblico relativamente diversificato che si interseca con il mondo dell’arte, ma si distingue anche dal mondo dell’arte».

La sua scelta per LA Biennale è stata di esporre le diverse pratiche artistiche di Los Angeles, con un preciso modello di “microclimates” tratto dai fenomeni atmosferici della California del sud e dalle piccole aree dove il clima è diverso dal suo ambiente. Ci puoi introdurre il suo metodo per ‘MADE in LA‘?

«Sono arrivato a Los Angeles diciannove anni fa. Una delle prime cose che ho imparato a conoscere era l’idea dei microclimi, che spiega la varietà delle condizioni climatiche prodotte nella complessa intersezione di montagne, deserto, e la spiaggia. Quando ho guidato per la città con il mio co-curatore Connie Butler, negli studio visit e negli incontri con gli artisti, mi sono ricordato di questa idea dei microclimi. Sembrava una metafora utile per riflettere l’eterogeneità di una grande mostra come una biennale, con molti artisti che lavorano da posizioni diverse. È stato anche un modo per affrontare spazi gestiti da artisti o anche piccoli gruppi di singoli artisti che lavorano in studio e definiscono un quartiere o una regione. Per me la costellazione di questi vari “microclimi” di attività artistiche, a volte contraddittorie, era il modo migliore per rappresentare la città in “Made in LA 2014″».

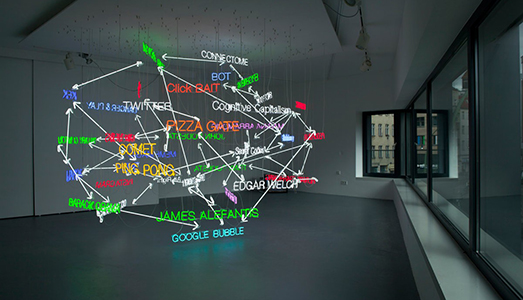

Pensa sia il capitalismo la forza dominante che modella lo spazio dell’arte? Ed è parte del racconto utopico emerso dalla nascita della cosiddetta condizione digitale paralizzante?

«Beh, sì, ma non è stato il capitalismo la forza dominante che ha modellato lo spazio dell’arte dal 19° secolo? Prima di Murakami, c’era Warhol e, prima di Warhol, c’erano molti artisti! Ma la sua domanda mi ricorda la pittura di Manet del 1873 ‘The Railway’ (o Gare Saint-Lazare), che è attualmente in mostra a Los Angeles. C’è un pennacchio di vapore nel fondo del dipinto: noi non possiamo vedere il treno, ma sappiamo che è lì. Il treno, l’industria, qualche nozione di progresso, economico o tecnologico, forniscono le condizioni culturali travolgenti per il modernismo, e per la pittura di Manet. Internet, il telefono cellulare intelligente, l’istantaneità-sono le attuali condizioni tecnologiche e culturali per gli artisti che lavorano oggi. Ho le mie opinioni, ma lascerò decidere se le condizioni siano utopiche o paralizzanti! La domanda, come la vedo io, è se sia il compito dell’artista di riflettere il presente così che possiamo vederlo più chiaramente o forse più ambiziosamente, di presentare alternative all’attuale».