Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

12

marzo 2015

CURATORIAL PRACTISES

rubrica curatori

Incontro con Alfredo Cramerotti.

La Partecipazione nella zona autonoma temporanea

di Camilla Boemio

La Partecipazione nella zona autonoma temporanea

di Camilla Boemio

Alfredo Cramerotti è un critico, curatore e artista di base nel Regno Unito. Il suo lavoro esplora la relazione tra realtà e rappresentazione attraverso una serie di media e collaborazioni tra le quali tv e radio, internet, festival mediatici, fotografia, critica e cura di progetti artistici.

Dal 2011 Cramerotti è Direttore del MOSTYN, la principale galleria pubblica d’arte contemporanea del Galles. Quest’anno Alfredo Cramerotti è il Direttore Artistico del 7. Sequences Real Time Art Festival e il curatore di EXPO VIDEO che apre in occasione di EXPO CHICAGO a settembre 2015.

Nel tempo le pratiche curatoriali hanno sviluppato varie fasi, dalla prima nella quale l’attenzione era focalizzata sull’opera fino ad ampliare la propria capacità e realizzare progetti rilevanti e strumenti pratici per comprendere le storie e le situazioni articolate e politicizzate. Come si è trasformata l’attività curatoriale negli ultimi anni?

«Si è trasformata in sintonia con la vita contemporanea; da una conoscenza specifica ‘di nicchia’ nel settore museale e artistico a quello che è piuttosto un approccio traversale nell’organizzare una conoscenza generale, culturale ad ampio raggio, attraverso discipline come arte, film, editoria, progetti partecipativi, organizzazioni di spazi e conversazioni, produzione di contenuti online e offline da distribuire poi attraverso mass media, fori accademici e quant’altro. ‘L’agenzia curatoriale’, se così la vogliamo chiamare, è diventata centrale non solo per la selezione del materiale presentato al pubblico, ma soprattutto per le domande che genera sul perché un certo materiale è presentato e un altro no, quali sono le ragioni specifiche di questa scelta e processo, attraverso quali canali questo materiale arriva a un’audience e quali sono le motivazioni per l’uso di questi ultimi».

Qual è lo scopo della partecipazione nel fare arte e curarla?

«Direi che ‘partecipazione’, assieme a ‘tempo’ e ‘slittamento’ (della percezione) sono i tre termini principali dell’idea di cultura oggi, e specialmente dell’idea di organizzazione e mediazione di questa cultura. Un pubblico diventa un’audience quando si prende la libertà di aggiungere qualcosa, o modificare di un certo grado, quanto è offerto dall’opera d’arte, dal film documentario, o dal reportage giornalistico. L’essenza della partecipazione si realizza quando, come membro di un’audience, ho la possibilità di analizzare la relazione tra quanto è successo (in strada o nello studio dell’autore) e la sua rappresentazione, sia questo un video in una galleria o un articolo sul giornale. Ognuna delle parti del produrre e del recepire conosce qualcosa che l’altro non sa. Umberto Eco l’ha scritto nel 1962, Jacques Rancière l’ha ribadito quarant’anni dopo, non è una cosa nuova. Ma ce la scordiamo continuamente. Quello che è importante è avere una consapevolezza di questa essenza. Un’opera d’arte, così come un progetto curatoriale, non deve ‘provare’ niente se non una cosa: che non c’è bisogno di colmare alcuna lacuna, perché la mancanza, l’interruzione, il difetto sono parte di una condizione normale dell’essere umano, e non qualcosa da correggere. La partecipazione è far parte di questo processo, senza risultato finale ma continuamente in divenire».

Perché le fiere d’arte riescono a catturare un grande numero di visitatori? Includendo nel proprio programma progetti curatoriali, emulano scelte museali?

«Esattamente perché il settore commerciale dell’arte ha capito che più crea un senso di partecipazione collettiva alla cultura contemporanea, al di là della pura compravendita delle opere, più converte un pubblico generale in un’audience interessata. Quest’audience partecipa alle fiere anche se non compra o non gestisce collezioni; lo fa perché riconosce nlla fiera d’arte un’occasione di partecipazione, che stimola non solo curiosità su quella che è la scena artistica contemporanea ma anche una rilettura critica e interpretativa dell’epoca moderna o antica, e una speculazione sul futuro, attraverso lavori artistici ma anche attraverso formati curatoriali, relazionali, filmici e editoriali. Paradossalmente, le fiere d’arte oggi sembrano attualizzare l’idea semi-utopica della ‘zona autonoma temporanea’ di Hackim Bay, ma supportata, anziché da uno spirito anarchico transnazionale, da un flusso globale di capitali monetario e intellettuale che sembra ricostituirsi più forte a ogni tappa. Per molti questa è una prospettiva orribile, per molti altri un’occasione senza precedenti. Ognuno può trarre le proprie riflessioni».

Potrebbe introdurci dei progetti curatoriali estremamente rappresentativi del suo percorso di direttore di museo e curatore internazionale?

«Non necessariamente in ordine di preferenza o di successo, direi che Manifesta 8 a Murcia e Cartagena, in Spagna, è stata un’opportunità decisiva per ‘testare’ alcune idee che avevo e che provenivano dal mio lavoro editoriale e curatoriale sul ‘giornalismo estetico’. In particolare, per Manifesta 8 ho invitato 30 artisti e collettivi, e la metà di questi li ho invitati a produrre dei lavori non per spazi espositivi ma per spazi mediatici: televisione pubblica, radio pubblica, giornali quotidiani, piattaforme internet pubbliche. Volevo vedere cosa succedeva se si trattavano i mass media non come un canale di rappresentazione di quello che è successo alla biennale ma come spazio della biennale stessa. Altro progetto a lungo termine è l’attuale lavoro che sto conducendo al MOSTYN. Quando sono arrivato quattro anni fa, l’istituzione godeva di ottima reputazione (è stata fondata nel 1901 come galleria per artiste donne, una delle prime al mondo a raccogliere la sfida di genere in ambito culturale, sociale e politico) ma era in certa misura ‘alienata’ dal contesto locale (MOSTYN si trova a Llandudno, una cittadina vittoriana ancora intatta sulla costa nord del Galles). Assieme al team curatoriale abbiamo deciso di avere due direzioni principali: una quasi ‘storica’, attraverso artisti contemporanei che lavorano sulle tematiche quali genere, mobilità, conflitto, riferite a vari momenti della vita dell’edificio. Ognuno di questi momenti è specchio di cosa stava succedendo nella città, e cosi l’audience locale si ritrova a riscoprire e ri-discutere storia, particolarità, riflessioni, domande e speculazioni sul futuro per mezzo degli artisti che invitiamo a esporre. L’altra direzione è più concettuale: visto che è stata creata come galleria d’arte, qual è il ruolo dell’artista oggi, quale quello di una mostra, in relazione a film, libri, videogiochi, cinema o teatro? Perché scegliere una mostra e non un altro formato culturale? Quindi viene esposta la posizione di artisti, curatori, produttori, mediatori, e le reciproche conversazioni, come struttura attorno alla quale raccogliere mostre personali, collettive e programmi educativi. Mi sento onorato nel dire che il progetto funziona. Sia come numero di visitatori che come apprezzamento internazionale e locale. E gli artisti si sentono molto ispirati a lavorare ed esporre al MOSTYN».

La sua pubblicazione Aesthetic Journalism: How to Inform without Informing del 2009 ha fatto molto discutere. Potrebbe sintetizzarcela?

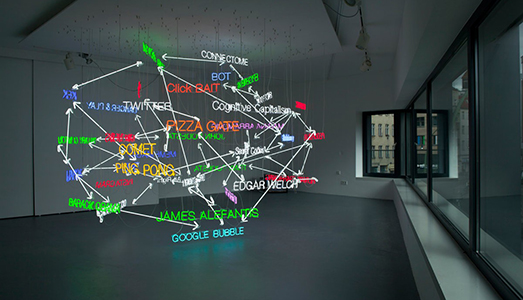

«Il libro verte sull’idea che l’arte e il giornalismo non siano forme di comunicazione separate e ben distinte, ma piuttosto le due facce di un’attività unica, che è la produzione e distribuzione di immagini e informazioni. Ciò che il libro (che non contiene immagini, di proposito) porta in superficie sono i modi di comunicare i prodotti da questo nesso tra la formazione delle immagini e l’informazione, così come i principi estetici usati in tali atti di trasmissione. Essendo regimi visivi, sia quello artistico che quello giornalistico rivendicano la verità, anche se di un diverso tipo. Il primo è un sistema codificato che si esprime a favore della verità (o almeno così afferma), il secondo è invece un insieme di attività che si mette in questione ad ogni passo (o almeno così afferma), creando così la verità. Aesthetic Journalism esamina entrambi come tipologie di produzione e come sistemi di informazione che definiscono la verità per quanto riguarda il visibile: produrre non solo quello che si può vedere, ma anche ciò che si può immaginare, e quindi rappresentare».

_1.jpg)