Create an account

Welcome! Register for an account

La password verrà inviata via email.

Recupero della password

Recupera la tua password

La password verrà inviata via email.

-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

24

gennaio 2014

Quando le stelle cadono

Senza categoria

Il potere dell'arte? Rendere pan per focaccia al disastro politico delle dittature, delle false ideologie. Smentendo miti e tradizionalismi. La mostra “Il piedistallo vuoto” che si apre oggi al Museo Archeologico di Bologna è un resoconto illuminante e perfettamente allestito su quello che è accaduto nei terreni dell'arte dell'Est Europa negli ultimi anni. E l'Occidente? Resta velato. E forse ancora più inquietante

Il piedistallo è vuoto. Le ideologie, e anche le utopie, si sono dissolte dai loro basamenti. Sono state buttate giù come decrepite sculture, come Saddam a Baghdad dalla folla inferocita che poi ha sorpreso il suo leader in un tombino, giustiziandolo come si giustizia un topo in trappola. Sono crollate le Torri Gemelle, rovinate sull’Occidente e la sua egemonia, che a volte ironizza, e molto più spesso polemizza, quando sulla base si mette una storia che disturba (come il galletto blu, Hahn, di Katharina Fritsch in Trafalgar Square, o America di Alfredo Jaar, il potentissimo lavoro del 1987 che da Times Square raccontava a tutto il mondo che gli Stati Uniti non sono l’America).

“Il piedistallo vuoto” di Bologna guarda ad Est, ma è difficile sottrarsi a qualche parallelo con la nostra attualità. Certo, giochiamo su binari paralleli, e in una modernità che, più che liquida, oggi pare evaporata, è quasi impossibile pensare a opere come quelle messe in scena al Museo Civico Archeologico di Bologna in un ipotetico contesto a ovest del vecchio muro. Quel muro che tanto ha contribuito alla diffusione di basamenti su cui si sono poggiati miti e dittatori che ancora “lavorano” più o meno impunemente a certe latitudini.

Il piedistallo che mette in scena Marco Scotini, curatore della mostra, è vuoto perché subentra quel valore decisamente desueto, archetipo abbandonato, che è la coscienza associata alla critica. Vuoto perché sono cadute le dittature dei ruoli, perché il Re si è scoperto nudo, perché l’equilibrio militarista delle regole-a-tutti-i-costi è andato in frantumi. E se non è sempre accaduto, o non ancora, nella realtà, può accadere nell’arte. Che come sempre si pone come unico meccanismo per prendere le distanze dal mondo, per allontanare lo sguardo e per scoprire nervi, per indagare la politica in senso lato, più vicina proprio alla “polis”, che non a caso in greco significa città, alle condizioni dei cittadini e, anche se in mostra non è evidente, alle speranze di un riscatto che passa per l’estrema risolutezza delle forme.

Si potrebbe pensare che si tratti di una mostra anarchica, “collettiva” nel senso più sessantottino del termine, ripreso nella sua forma più recente dalla Biennale di Berlino del 2012, e in effetti qualche protagonista c’è: Artur Źmijewsky con KR WP, video del 2000 dove a cadere sono gli abiti dei soldati, in marcia completamente nudi, con il solo ausilio di un fucile, scarpe e calzini che fanno da abito e fallo-freudiano, mentre tutt’intorno la sala dove avviene la marcia assomiglia ad un decadente e striminzito spazio fisico, residuo dei larghi viali delle parate, sempre ingombre durante la permanenza di qualche “piedistallo pieno”.

E poi c’è Joanna Varsza che nel catalogo edito da Mousse, racconta della trasformazione di Varsavia nel primo decennio degli anni 2000 attraverso esperienze di Public Art, e di un inseguimento di modernizzazione occidentale che ha permesso lo smantellamento, fisico e simbolico, di quella che era “l’eterotopia politica, sociale e simbolica della trasformazione urbana della capitale polacca, che da omogenea d’un tratto era diventata multiculturale”.

Il piedistallo, a Est come a Ovest, non contempla la diversità, non contempla l’eterodossia, né del cuore né della mente. Eppure “Il piedistallo vuoto” è una mostra rigorosamente curata e perfettamente allestita, fiore all’occhiello della diffusa Art City e modello di una collaborazione, spesso rara, con grandissime collezioni italiane: AGI Verona, Consolandi, Enea Righi, Gemma Testa, La Gaia, Gaddi, Maramotti e Morra Greco, Together, Unicredit, Sandretto Re Rebaudengo, Trussardi e Videoinsight.

Nessuna sala specifica per “famiglia”, ma il rincorrersi delle opere sul filo dell’archeologia o dello spettro, del corpo o della storia. E anche se siamo a Est, ribadiamolo, è quasi impossibile non rivedere nel peso della mezzaluna islamica trasportata da Said Atabekov la pesantezza dell’ideologia occidentale, l’insopportabilità di condizioni d’esistenza che spesso, proprio come l’oppio dei popoli, sono destinate a perire come le politiche che le generano, ma che perdurano. Dure a morire. È una storia che affiora, ma che sembra sbiadire in fretta quella che si racconta in mostra, dove il visitatore distratto si sentirà “sicuro”, lontano dal pericolo di quelle statue “messe lì apposta nelle piazze, per guastare ogni festa” come cantava un vecchio pezzo di Bennato (che guarda caso parlava proprio della caduta del regime di Nicolae Ceauşescu nel 1989, in Romania). Una mostra che, come afferma lo stesso curatore, non poteva che essere allestita in un museo Archeologico, dove la dirompenza della storia si confonde con il mito.

A far da specchio alla polvere del tempo le tele di Jānis Avotiņš, Untitled e Provenance, realizzate nel 2011 e 2007. La figura umana qui scompare, diluita, dialogando empaticamente con una bella installazione di Petrit Halilaj, giovane e ormai noto artista nato in Kosovo nel 1986, che in Bathroom Wall, Water Pipes, Shower rail, realizzato nel 2008, mette in chiaro invece tutti i suoi averi nell’ultima giornata passata nei Balcani.

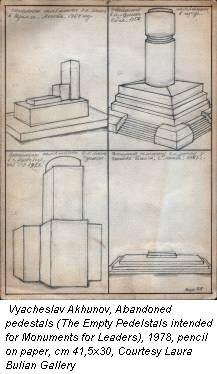

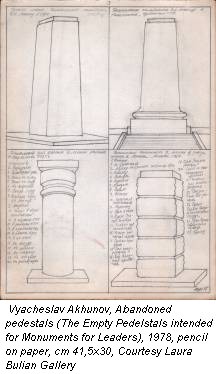

Sono essenziali, e sono taglienti, gli artisti portati in scena in via dell’Archiginnasio. Le estetiche “concettuali” vi tradiranno sulla data di produzione dei lavori, per la stragrande maggioranza recenti, messi a punto negli ultimi dieci anni. Quasi a rimarcare così la forte connotazione dell’arte dell’est europeo dopo la caduta delle barriere: scarna, come la vita sotto i regimi totalitari. Obbligata a raccontare di una storia spesso cruda, su supporti riempiti fino a trasbordare, come i taccuini “sufi” di Vyacheslav Akhunov, uzbeko classe 1948 e dissidente, impossibilitato a lasciare il suo Paese.

Le bandiere si strappano, come nel video Shadow for a while di Mircea Cantor, in attesa di quell’uguaglianza che tutti hanno, o avrebbero, salendo su un piedistallo o un semplice sgabello, come accade in Egalité di Elena Kovylina, breve video del 2008.

E invece il piedistallo stavolta, finalmente e almeno nel museo, resta vuoto. Perché a cadere è il mondo mistificato che raccontava Orwell nella Fattoria degli Animali. La volete messa giù più prosaicamente? Un porco resta tale anche ancorato a un trono.