-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

«L’arte resta la lente migliore con cui osservare il mondo»: la fondatrice del MEET di Milano a proposito della cultura digitale

Arte contemporanea

Il MEET Digital Cultural Center, centro internazionale per l’arte e la cultura digitale, nasce a Milano con il supporto di Fondazione Cariplo e nel 2023 è riconosciuto dalla regione Lombardia come Museo. L’archivio permanente, Le radici del nuovo, diventa così fruibile e aperto al pubblico. MEET Digital Culture Center è il primo Centro Internazionale per l’Arte e la Cultura digitale in Italia, con l’obiettivo di promuovere iniziative di stampo internazionale in spazi esperienziali che contribuiscono a definire lo scenario tecnologico contemporaneo. Ne abbiamo parlato con la fondatrice e presidente Maria Grazia Mattei: umanista e critica d’arte, esplora i territori del digitale da oltre trent’anni, indagandone le frontiere e riconoscendone le potenzialità sin dagli anni ‘80.

Quando è iniziata la ricerca che ha portato alla nascita di questo immenso archivio intitolato Le radici del nuovo?

«Gli anni sono passati e non sono pochi. Mi sono laureata in Lettere con indirizzo in critica d’arte. Il mondo dell’arte è sempre stata la mia passione, in particolare la mia ricerca si era focalizzata sul rapporto fra arte e tecnologia. Questa mia formazione umanistica mi ha portata, con lo studio delle avanguardie, ad avere un certo tipo di curiosità e di passione per le quali mi sono imbattuta in alcuni creativi e movimenti artistici italiani che lavoravano con il computer. Fra questi, agli inizi anni ’80, c’era per esempio il movimento di Milano: Correnti magnetiche. È così che ho avuto una folgorazione: mi sono detta che il mondo sarebbe stato digitale, rendendomi conto che sarebbe stata sconvolta tutta la produzione artistica e non solo».

In cosa consisteva?

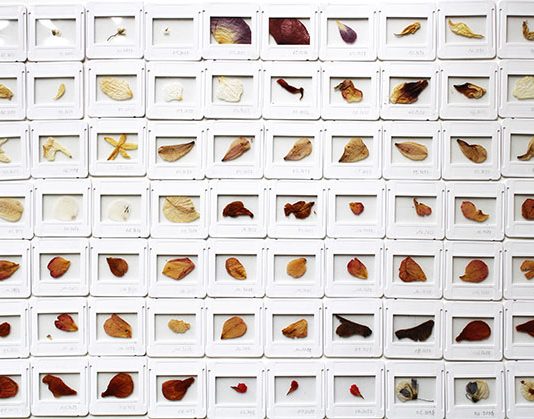

«Questi artisti scrivevano loro i programmi, guardandomi intorno ho scoperto un mondo che era già molto attivo che aveva già le sue firme e i suoi pionieri, che era vitale e carico di energia. A mano a mano mi sono imbattuta con il passare del tempo in tutte le evoluzioni di questa disciplina, ho guardato al passato e ho studiato gli anni ’60, da cui in qualche modo tutto è partito. Strada facendo documentavo gli incontri che facevo, conservavo i lavori degli artisti, i loro file e sono arrivata a raccogliere 4 mila videocassette. Di fatto ho costruito una documentazione di riferimento, in partenza non tanto con l’idea di elaborare un archivio».

In che senso?

«Ho raccolto materiali e creato iniziative, come la mostra nell’84 a Pavia: Arte e nuove tecnologie. Ho iniziato ad avere un sacco di documentazione; più che opere, possedevo oggetti, manifesti, insomma un po’ di tutto. È come se avessi avuto la consapevolezza di stare vivendo una fase storica che meritava di essere approfondita, della quale poi ho digitalizzato tutto. Nell’86 sono andata negli Stati Uniti, era il primo grande appuntamento con la computer graphic, la computer animation, gli effetti speciali e il cinema in evoluzione delle immagini in movimento. Quando ho portato a Venezia il primo convegno, Mondi Virtuali, ho anticipato quello che sarebbe stato il grande boom di attenzione sul mondo del digitale e, infatti, nel ‘90 è esploso il tema della realtà virtuale anche in Italia. La ricerca è stata incessante e non avrei potuto farla che in questo modo perché eravamo in pochissimi ad occuparcene, a guardare in questa direzione. È stato, ed è ancora, molto affascinante, e non è ancora finita, anzi siamo in un’altra fase di ricerca e di nuova evoluzione».

Qual è stata la linea guida di una ricerca così ampia?

«Ho sempre tenuto un punto fermo: guardare come i creativi e gli artisti portavano avanti lo studio di questi linguaggi. Ho capito il mondo del digitale affrontandolo dal lato creativo e artistico, non da quello informatico, perché i creativi di allora avevano la forza di andare oltre le frontiere. Questo aspetto mi appassiona ancora oggi. L’archivio è nato così, passo dopo passo: realizzavo rassegne, facevo mostre, raccoglievo documenti, materiali, organizzavo incontri, per me era già chiaro che il mondo si sarebbe congiunto telematicamente. Le radici del nuovo è come dire “vogliamo capire cosa succede oggi? Andiamo a studiare cosa è successo nell’evoluzione del digitale, dell’arte telematica, della computer art, della realtà virtuale”, Il mio archivio documenta tutto questo».

Quindi Le radici del nuovo e il MEET sono definiti da lei stessa come una “mostra in progress” per queste ragioni? Come lei stessa ha affermato, la sua è una ricerca che non si esaurirà mai ed è già stata estremamente lungimirante avendo un approccio molto visionario e insolito. Verso che direzioni si sta spingendo ora? Possiamo forse dire che adesso siamo nel clou dell’evoluzione digitale?

«Si, siamo in una fase di svolta di sicuro perché in passato far capire alle persone che eravamo nel mezzo di una trasformazione dell’utilizzo di queste tecnologie non era così scontato. Bisognava incessantemente ripetere questo messaggio, adesso questo è un obiettivo in parte già raggiunto. Anche il Covid ovviamente ha dato una svolta pazzesca da questo punto di vista. Di fatto, però, diventare più consapevoli e entrare pienamente a contatto con questa nuova cultura, alzando il proprio livello di consapevolezza e di creatività, è ancora un percorso da seguire. Le svolte epocali sono state tante».

Ce ne racconti qualcuna.

«Una è stata sicuramente quella della computer graphic che ha unito scienziati, artisti e creativi lavorando sulla simulazione e sulla scrittura. Poi c’è stata la svolta della realtà virtuale che è stato un ossimoro, ma la scoperta di quelle che allora si chiamavano realtà parallele. Ora non si parla più di mondi paralleli, perché il computer non è più solo una finestra che si accende, ora siamo consapevoli che al suo interno c’è uno spazio illimitato dove si possono fare esperienze. Quest’ultimo è stato un salto di paradigma pazzesco nella cultura, poi è stato coinvolto anche il cinema e in seguito è avvenuta anche la svolta del web, nel ‘92. Qui artisti e sperimentatori hanno compreso che il web era un ambiente dove ci sono spazi di informazione e di creatività da vivere. Adesso c’è l’intelligenza artificiale che, a dir la verità, non nasce oggi ma a metà degli anni ‘80 e nei primi anni ‘90. Spesso emerge la punta dell’iceberg, ma dietro c’è molto di più. Il senso delle radici del nuovo non è solo di documentazione, è un modo per noi di avere contenuti che possono essere continuamente condivisi nelle mostre e nelle iniziative del MEET».

Abbiamo parlato molto dell’evoluzione di questo mondo e dei grandi passi avanti compiuti per avvicinarsi al digitale che è rimasto distante ai più per tantissimo tempo. Nonostante ciò per molti il digitale rimane ancora qualcosa di distaccato e può risultare, alle volte, quasi spaventoso. Penso alla paura comune che le macchine, e non solo, possano avere la meglio sull’uomo o addirittura sostituirlo. Com’è possibile avvicinarsi a questo pubblico ancora lontano?

«Accorciare le distanze e coinvolgere le persone in un processo di crescita di conoscenza e di consapevolezza è una necessità, ma è qualcosa che non si può compiere in poco tempo e neanche il MEET può farlo da solo. Io parto da questo: il bisogno sociale c’è, siamo catapultati in una società digitale perché, il digitale, lo esperiamo tutti i giorni in disparatissimi aspetti e modalità. Anche se non se ne è coscienti siamo comunque tutti utilizzatori di tecnologie digitali, essendo dentro a questo processo di trasformazione, anche di professioni, di definizione di nuovi campi di lavoro. C’è un territorio da scoprire e da sperimentare, è come una frontiera aperta. È anche questo quello che voglio mettere alla luce con il MEET».

Come mai quindi c’è questo divario e questa paura del digitale secondo lei?

«Senza penalizzare nessuno, sono convinta che gran parte delle resistenze alla trasformazione e al cambiamento nascano dalla mancata conoscenza dei processi perché storicamente non se ne è parlato a sufficienza. Che ne sarà dell’uomo? Cosa gli accadrà in futuro? Avranno la meglio le macchine e l’intelligenza artificiale? Sono tutte domande più che legittime, è proprio per questo che bisogna approfondire la nostra consapevolezza evitando di cadere in quelli che rischiano di essere luoghi comuni avversi al digitale e alla tecnologia. Se si ha conoscenza di quello che accade se ne ha meno paura. Mi viene in mente, quando si parla di questi aspetti, il dibattito che si scatenò con la nascita della fotografia legato alla paura della perdita della capacità artistica dell’uomo, della macchina che uccide la fantasia e copia la realtà».

Le sembra che la fotografia abbia spento la creatività dell’uomo?

«No, ha spinto l’arte ad uscire da vecchi schemi trovando delle forme espressive diverse. Certo, c’è stato un cambiamento, c’è anche ora, e i cambiamenti spesso fanno paura. Bisogna fare in modo che l’argomento del digitale non sia di nicchia ma sia di tutti, bisogna allargare gli orizzonti lavorando, come dicevo prima, proprio anche sulla formazione scolastica per una maggiore educazione alla cittadinanza digitale. Non bisogna diventare per forza esperti, ma bisogna ampliare il proprio bagaglio conoscitivo e vivere nella contemporaneità, non far finta che tutto questo non stia accadendo. Mi spiace non esser qui fra cinquant’anni per vedere cosa succederà, forse vedrei chiuso un processo. La mia unica preoccupazione sta nel fatto che il processo del digitale va avanti e non si creano sempre più momenti di condivisione, approfondimento e crescita. Mi fa paura l’ignoranza, ecco. L’arte è il mezzo che può far capire tutte queste dinamiche, non c’è osservatorio o lente migliore».

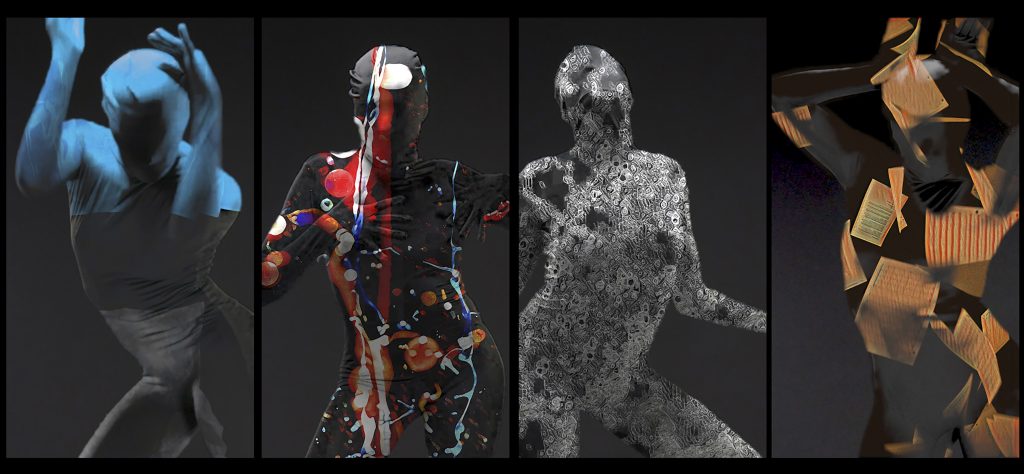

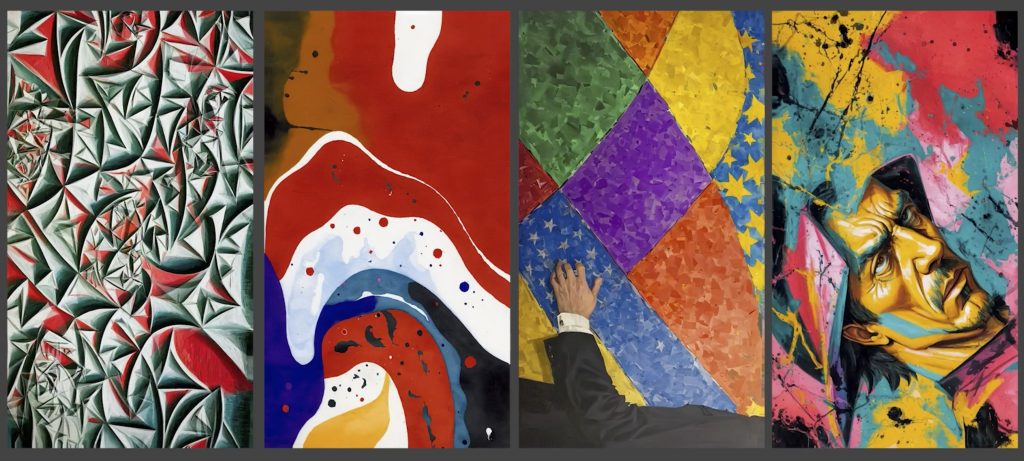

Il MEET sta presentando la mostra Out of Order di John Sanborn, arrivato per la prima volta in Italia, indagando temi quali l’identità di genere e la verità culturale. Le sue riflessioni filosofiche e sociali sono permeate in tutte le installazioni digitali e multimediali. Ci può raccontare la scelta posta dietro a questa mostra e a come questa si ricolleghi a un maggior dialogo con i visitatori?

«Uno dei vari motivi per cui ho invitato John Sanborn (definito da Peter Weibel, direttore dello ZKM, “un membro chiave della seconda ondata di video artisti americani che comprendeva Bill Viola, Gary Hill, Dara Birnbaum e Tony Oursler”) al MEET è che la sua ricerca è molto focalizzata sull’osservazione della contemporaneità, sul vivere la contemporaneità in tutta la sua complessità. È potentissimo il messaggio che veicola con i suoi lavori, perché ha uno sguardo libero, coglie gli elementi della realtà e li presenta in modo anche combinatorio, senza condannare e senza giudicare. Quella proposta da John è un’immersione nelle sfide sociali che tutti quanti oggi affrontiamo anche su questioni che riguardano il nostro essere, la relazione con l’arte, la relazione fisica e la relazione virtuale. Sanborn offre una lettura fuori dagli schemi, ecco il senso del titolo della mostra. Inoltre, in questo mese del pride, affrontiamo ancora di più i temi legati all’identità di genere».

Il lavoro di Sanborn è stimolante anche per il legame che lui crea con il mito e con figure che sono conosciute e note. inizialmente c’è la sensazione di avere a che fare con personaggi, come possono essere Venere e Marte, che sono già presenti nel nostro bagaglio culturale e nella nostra memoria, che però sfociano in una lettura completamente differente grazie alla sua pratica artistica legata al digitale, al contemporaneo e al sociale. Ha una restituzione molto impattante e molto forte.

«Esatto, John ha affermato che gli è piaciuto dialogare con l’intelligenza artificiale in questi suoi lavori perché la sua mente ha conosciuto l’intelligenza artificiale stessa, creando un rapporto sempre più simbiotico che ha portato ai risultati esposti nella mostra».

Sarebbe dunque giusto affermare che il lavoro del MEET spazia in disparate tematiche che riguardano l’importanza del sociale oltre che del digitale? Mi riferisco alla vostra produzione generale, non unicamente ad Out of Order in corso in questo periodo. Forse è anche perché affrontando queste tematiche del contemporaneo è più facile avvicinare le persone al digitale e coinvolgerle attivamente?

«Si, partiamo dal digitale ma spaziamo sulle tematiche del contemporaneo. Per esempio, Meet the Nature è un programma con cui invitiamo gli artisti ad esprimere quelli che sono i loro punti di vista sulle sfide sociali attuali legate all’ambiente, al climate change e al rapporto con la natura. Sono tutte indagini che coinvolgono artisti e creativi proprio perché come dicevo, l’arte è la lente migliore con cui osservare l’evoluzione del mondo. Il filone che riguarda arte, scienza e tecnologia lo approfondiamo spesso con tanti progetti europei e residenze d’artista, facciamo un lavoro che forse non emerge del tutto ma è molto ampio. Sono tutte sfide, quelle del contemporaneo e del digitale, che abbiamo ben chiare e sulle quali lavoriamo attivamente facendo parlare creativi ed esperti tramite mostre, convegni e incontri come Meet the Media Guru».

Qual è il riscontro che ricevete dal vostro pubblico?

«La tipologia di arte che affrontiamo tocca dei nervi scoperti creando un’attenzione maggiore rispetto a tutto quello che stiamo vivendo. La vera forza dell’arte, di questa arte digitale, è quella di toccare l’emotività creando emozioni con forza dirompente. L’arte ha la capacità di costruire narrazioni e relazioni e quindi può fare breccia. Ci sono opere che possono valere più di venti convegni».

Il 20 e il 21 giugno si terrà per il quinto anno il The new Atlas of digital Art. Questo meeting europeo offre riflessioni di portata internazionale, sottolineando il potenziale, fra le altre cose, delle sperimentazioni creative esperienziali. Lei stessa afferma che l’edizione di quest’anno, che vanta la presenza di Jean-Micheal Jarre, “disegna lo stato dell’arte di una nuova dimensione creativa e comunicativa”. Ci può spiegare la ragione di questa affermazione e quali sono i punti salienti dell’iniziativa di quest’anno?

«Il tema di quest’anno sono le realtà immersive. Ho affermato che è la svolta di una nuova dimensione creativa perché il tema dell’immersività, indipendentemente da quale tecnologia si usi, costruisce una relazione autore-pubblico dove le modalità sono polisensoriali, diventando qualcosa di più di una semplice interazione con un oggetto. L’immersività non è la realtà virtuale e basta, l’immersività fa leva sull’emozione. L’aspetto importante è che abbiamo scoperto che l’intelligenza emotiva è più indelebile dell’intelligenza razionale, si creano esperienze che non si dimenticano».

Non esiste più quindi solo la finalità di intrattenimento, ora il fulcro è creare esperienze.

«MEET è, nel suo piccolo, uno spazio che si adatta al contemporaneo, concepito proprio per lavorare sull’esperienzialità polisensoriale. Jean-Micheal Jarre, per dirla in modo diretto, è un altro pezzo da novanta. Saranno giorni molto interessanti, lui non si è mai fermato davanti a strade inesplorate, è un artista molto pratico non è uno di quelli che parla e basta, passa ai fatti».

E quindi perché Jean-Micheal Jarre è così visionario?

«Indaga la questione del metaverso aggiungendo un elemento che quasi tutti trascurano: il suono. Dal suo ruolo pionieristico nella musica elettronica all’uso della tecnologia e della produzione audio multicanale, fino alle sue recenti esplorazioni nei regni della performance VR e del metaverso, la tecnologia è all’avanguardia in tutto ciò che fa. Nel corso della sua carriera, Jarre ha preso come tela alcuni dei più iconici monumenti e siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO in tutto il mondo per il suo messaggio creativo, culturale e ambientale. Ha anche stabilito nuovi Guinness World Record per l’affluenza del pubblico dal vivo ai concerti in diverse località emblematiche. È stato il primo musicista occidentale a essere invitato a esibirsi in Cina e ha creato ed eseguito concerti-evento presso le Grandi Piramidi in Egitto, il deserto del Sahara, la Torre Eiffel e Alula, per citarne alcuni. Pochi anni fa ha inaugurato il nuovo anno con un innovativo live stream trasmesso in tutto il mondo da una Notre Dame virtuale a Parigi».

E riguardo alle prospettive e programmazioni future del MEET?

«Dobbiamo rimanere in questo processo del digitale e offrire quante più occasioni di riflessione e di confronto con laboratori, workshop, incontri e mostre coinvolgendo anche altre città e svariate persone del settore. Lavoreremo sempre di più sui trend che si stanno manifestando, cercando anche di anticiparli, offrendo traiettorie per capire questo panorama digitale. L’arte rimarrà sempre al centro, perché è con gli artisti che si capisce meglio come relazionarsi a determinati problemi».

Il mondo digitale è, quindi, tutto da condividere più che da scoprire?

«Esatto, bisogna confrontarci costantemente, è importante anche capire la domanda da parte del pubblico, delle persone. Tutto quello che porta a un dialogo è più produttivo e istruttivo. Il MEET è apprezzatissimo all’estero e puntiamo a una sempre maggiore riconoscenza anche in Italia. È come se avesse una miniera di contenuti non solo storici e passati e quindi spingeremo molto di più sul newtorking e sulla connessione con il prossimo».