-

- container colonna1

- Categorie

- #iorestoacasa

- Agenda

- Archeologia

- Architettura

- Arte antica

- Arte contemporanea

- Arte moderna

- Arti performative

- Attualità

- Bandi e concorsi

- Beni culturali

- Cinema

- Contest

- Danza

- Design

- Diritto

- Eventi

- Fiere e manifestazioni

- Film e serie tv

- Formazione

- Fotografia

- Libri ed editoria

- Mercato

- MIC Ministero della Cultura

- Moda

- Musei

- Musica

- Opening

- Personaggi

- Politica e opinioni

- Street Art

- Teatro

- Viaggi

- Categorie

- container colonna2

- container colonna1

Metamorfosi del linguaggio, sulla linea del segno: intervista a Tomaso Binga

Arte contemporanea

Una macchina determina molteplici possibilità di riflessione all’interno della pratica artistica. Innanzitutto, per molti, è un vero e proprio mezzo di produzione attraverso il quale ottenere quelle forme che sono state concepite dall’artista. Per altri, riflessione sull’oggetto e, di riflesso, sulle infinite possibilità dell’essere umano. Possono essere nuovi corpi oppure infinite strade percorribili – penso alla riflessione di Stelarc, in parte la stessa Orlan, Sun Yuan e Peng Yu, gli automatismi di John Cage e, in generale, diversi esempi di Fluxus, ma la casistica potrebbe essere notevolmente più ampia.

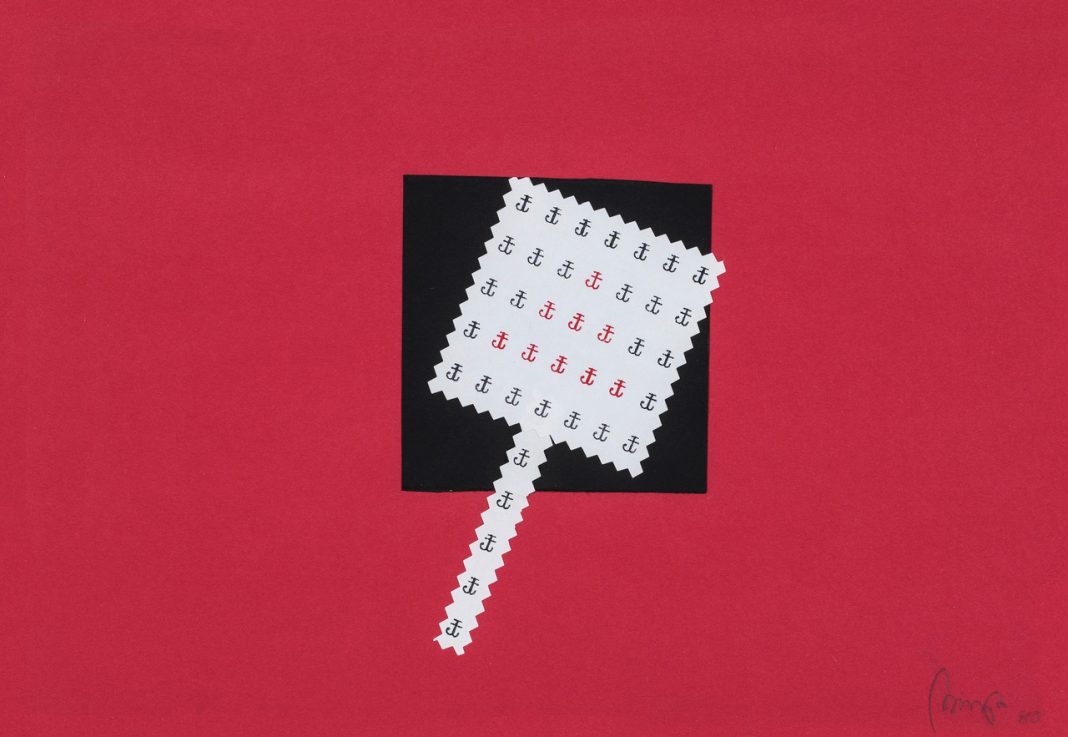

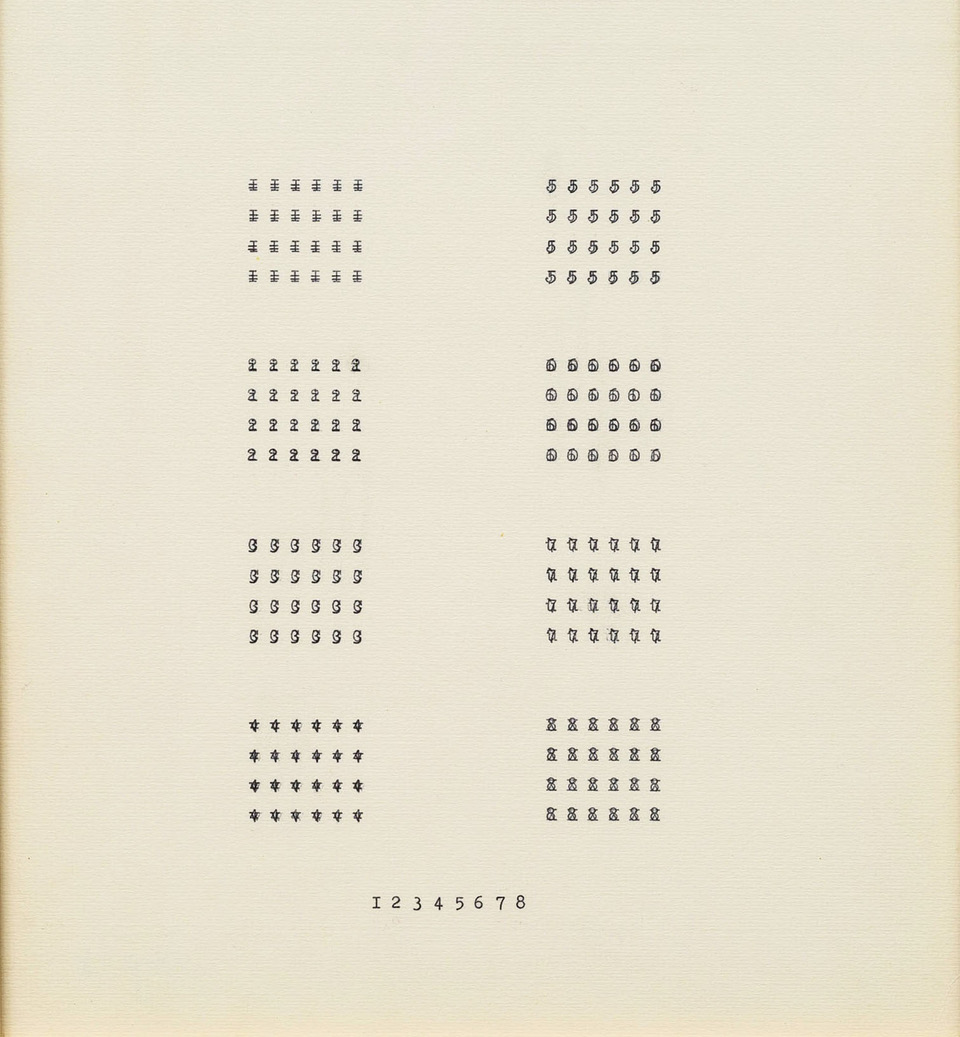

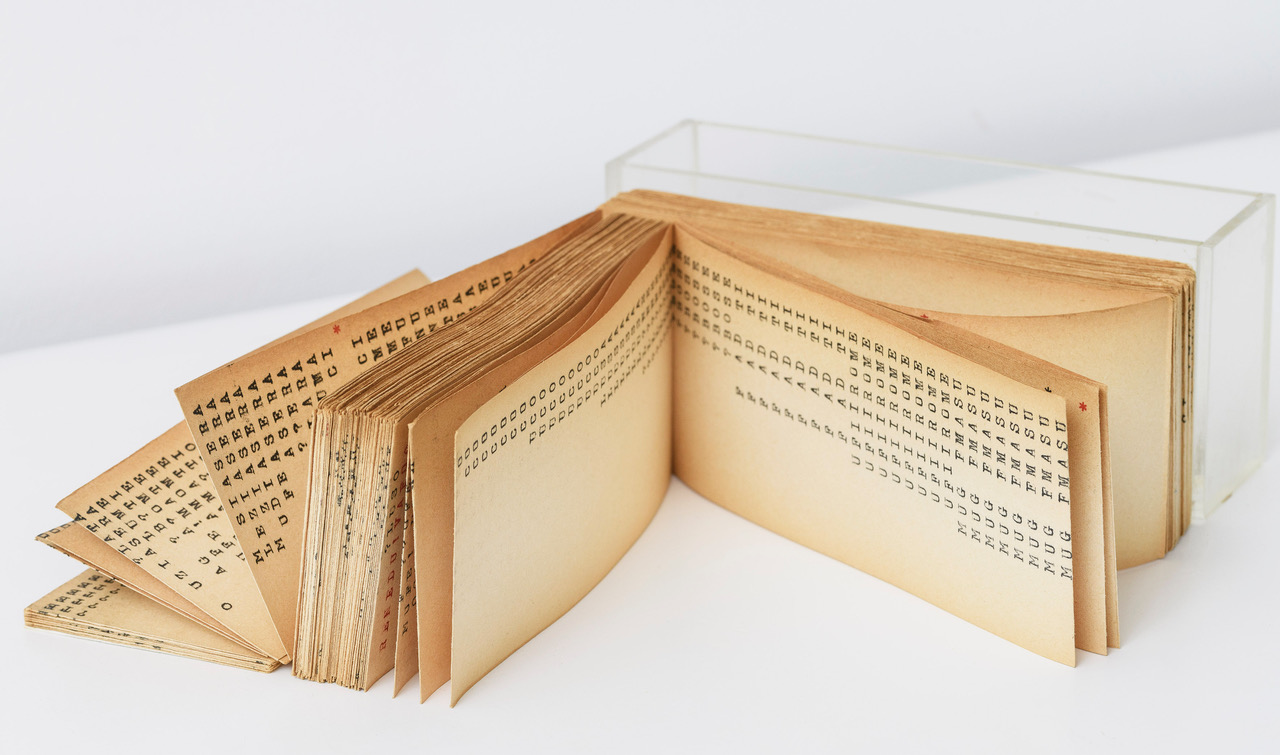

È quest’ultimo il caso di Tomaso Binga. In una produzione vasta e disseminata di esperimenti eterogenei, l’artista è riuscita a usare la macchina da scrivere come suo strumento propriamente personale, immaginando un certo futuro, ben lontano ma futuribile, in cui esse potranno partecipare ai processi emotivi dell’essere umano. Pur sempre macchine, ma anche macchine emotive: un processo di costante copia e riproposizione. Per citare René Girard, una dinamica imitativo-appropriativa tipica dei processi culturali (in Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo. Ricerche con Jean-Michel Oughourlian e Guy Lefort, Adelphi, 1983) e di appropriazione culturale. Per non esulare dal discorso, la riflessione di Binga si incasella all’interno della profonda e radicata ricerca sul segno: il grado zero dell’arte, l’unità fondamentale da cui ogni cosa è composta. Un elemento dalle infinite possibilità combinatorie e di significato.

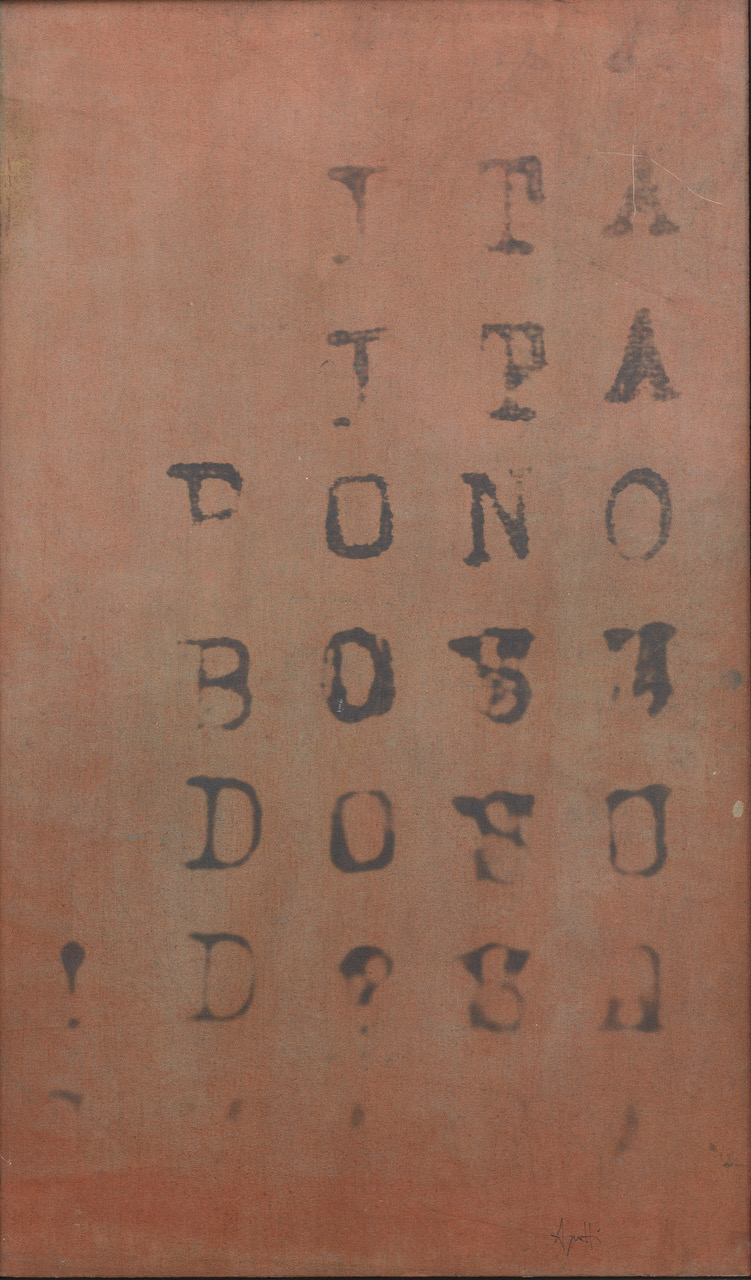

Nel caso della mostra presso la Galleria Erica Ravenna, dal 12 marzo al 15 luglio 2024 a Roma, una macchina è una macchina, i lavori di Tomaso Binga sono accostati a quelli di un altro grande artista: Vincenzo Agnetti. La bipersonale racchiude un nucleo di circa 30 opere – in gran parte inedite – in cui i due artisti entrano in contatto: un dialogo serrato, a tratti costruito attorno a contrasti evidenti, oppure in profonda sintonia. Agnetti e Binga, che hanno condiviso molte esperienze e riflessioni insieme, vengono presentati da sotto una prospettiva differente che ricerca un punto di contatto con le riflessioni, quanto più contemporanee, sul principio di autonomia della macchina.

Ancora più in profondità, la mostra permette allo spettatore di riflettere sulla poetica del segno che caratterizza Binga e che, in Agnetti, cerca un’unità linguistica e poetica. Entrambi, di fatto, compongono poesie; ricercano la poesia come metro di indagine per scavare nelle dimensioni più nascoste, ancestrali, che collegano epoche e realtà lontane. Il segno è, per sua natura, atavico. Costituisce un terreno di scambio vergine, sovralinguistico e sovrastrutturale.

Nella riflessione di Wittgenstein, i segni sono di due semplici categorie: utili e inutili. Per quanto possa sembrare contrastante, è l’inutilità del segno che va ricercata: nelle Ricerche filosofiche pubblicate postume nel 1953, il filosofo stabiliva che l’inutilità del segno porterebbe all’annullamento del significato. È in questo frangente che si inserisce la riflessione di Binga: attraverso la parola, il gesto, il corpo, l’artista – alter ego di Bianca Menna – articola un ritmo, un valore timbrico, che, nell’atto performativo, si trasforma in forme e modelli organici. L’inutilità del segno, di per sé, non esiste. È nella sua articolazione verbale, sonora, fisica ed emotiva che si costruisce il confine tra senso e non-senso, esistenza e non-esistenza. Infatti, come dichiara l’artista «Il mio corpo è anche il corpo della parola»: l’artista è quella cassa di risonanza che, interpretando i segni, costruisce delle narrazioni sintestetiche complesse (in questo caso, l’articolazione strutturale tra suono, movimento ed immagine).

Con Tomaso Binga, cerchiamo di ripercorrere la natura del dialogo con Agnetti e come questa poetica del segno possa emergere nel nostro presente – luogo di confini, di limiti, di scontri tra posizioni forti (che non sono così lontane, dopotutto) di reazionari e incendiari.

Il segno è la profonda matrice da cui emergono le sue opere. Che è, di fatto, un retaggio ancestrale senza tempo. La sua poetica del segno trasporta in un immaginario, fuori dal tempo e fuori dallo spazio, profondamente personale: è lo spazio dell’intimità e della psiche. Cos’è, per lei, il segno?

«Rispondo molto semplicemente: Il segno è una linea retta. Il mio segno è una linea retta, come una grande strada sulla quale io continuo a camminare e a gesticolare. È l’unità fondamentale da cui sviluppo la mia poetica. Il segno è tutto, è elementare».

L’imperativo della macchina, per riprendere Foucault, è l’imperativo della produzione. L’uomo biopolitico, infatti, deve riuscire ad essere produttivo e dimenticarsi della sua attività emotiva e psichica. La sua opera, sopratutto se pensata in relazione alla poesia sonora, sembra costruire quelle che definirei delle “macchine emotive”. Dunque, perché la macchina?

«Ho usato la macchina perché lavoro con i segni della macchina da scrivere; potrei scrivere a mano? La cosa non cambierebbe. La macchina è un mezzo. Se tu fai un disegno con la macchina, sei sempre tu a guidare la macchina. “Voglio un disegno fatto da una macchina” …forse si arriverà anche a questo. Non è una macchina che ragiona, è una macchina che è guidata. Guidata da me e dalle mie esigenze, dalle mie curiosità artistiche. In questo senso sì, si potrebbe definire una macchina emotiva».

Nella mostra negli spazi di Erica Ravenna, le sue opere entrano in dialogo con la pratica di un altro grande artista, Vincenzo Agnetti, ancorato a questo uso del segno (anche se in maniera differente). Due mondi così vicini che appare strano siano ancora largamente inesplorati. Quale è la profonda assonanza che lei nota tra la sua pratica e quella di Agnetti?

«Sono onorata che mi abbiano messo in dialogo con Vincenzo Agnetti, che considero un grande artista. Lui ha la sua “macchina drogata”, io ho la mia macchina da scrivere; è una congiunzione a favore delle macchine. In tutte le opere d’arte c’è sempre un aspetto poetico. Credo, non solo nelle opere d’arte ma in tutto ciò che l’uomo costruisce e ha costruito, anche nella costruzione di una macchina e la macchina ha i suoi valori poetici. Agnetti ha trovato un linguaggio che non è un linguaggio da cronaca ma un linguaggio poetico, completamente poetico. Anche nella poesia che mi ha dedicato non descrive ciò che ho fatto o il perché, la sua è astrazione poetica, poesia pura. È aulicamente poetico. Forse il punto di congiunzione tra noi è proprio la poesia. Quando la poesia non è narrativa la descrizione si allarga in tutto l’universo, si confonde con esso. Universo: il nome te la dice lunga».

La macchina da scrivere non è solo testimone del progresso e dell’evoluzione tecnologica che è arrivata, nella nostra contemporaneità, a produrre tutti i device che stiamo utilizzando, ma è anche il sintomo, in un certo senso, dell’accelerazione del tempo. Si assottiglia progressivamente, infatti, il tempo della scrittura. Di conseguenza, anche il tempo del pensiero è sempre più ridotto. In che modo la sua poetica, in particolare riferita all’automatismo della macchina, contrasta questa velocità per insistere sull’importanza lapidaria del segno?

«Non credo ci sia alcuna differenza tra la scrittura a mano e la scrittura a macchina; in principio nella scrittura a mano si utilizzava una penna con il pennino, ogni tanto ti dovevi fermare, intingere nell’inchiostro e proseguire. Per la scrittura a macchina è stata la stessa cosa: battevi dei tasti e i tasti li dovevi conoscere per comporre delle parole. Forse questo battito della macchina da scrivere era come il battito del cuore. C’era un rapporto più diretto, proprio come se si penetrasse la macchina e tu stesso diventassi una macchina, una macchina che ha un pensiero. Se, per esempio, oggi potessi avere una macchina che ha anche una voce e mi suggerisse le cose e, dandole io un titolo, la macchina scrivesse ciò che vuole, ne sarei felice. Mi piacerebbe oggi avere una macchina dotata di una voce che mi suggerisse le cose e che, lanciandole un tema o semplicemente un titolo, scrivesse ciò che vuole».

Osservando il suo lavoro con le macchine, trovo estremamente interessante che lei abbia, mi passi il termine, contenuto una possibile deriva – per esemplificare, il sex appeal dell’inorganico di cui parla Mario Perniola. Le sue macchine non sono feticci, bensì strumenti da esplorare per ricercare la verità. Nella nostra contemporaneità, sembrerebbe quasi la macchina ad essere l’oggetto di ricerca. Penso alle intelligenze artificiali, all’uso degli algoritmi… la macchina non è, solo, uno strumento: diventano esse stesse verità. Quale è il pericolo della nostra contemporaneità? E dove dovrebbe concentrarsi il nostro sguardo? Che cosa possiamo capire dell’epoca che stiamo vivendo?

«Per capire la nostra epoca credo ci vogliano dei millenni, perché noi siamo ancora ai primordi della nostra nascita: quando ancora non parlavamo, non pronunziavamo parole, non avevamo inventato un vocabolario ma semplicemente dei mugugni. Così è il rapporto con la macchina oggi. Un domani sarà diverso, perché daremo un titolo e la macchina scriverà quello che vuole. A sua volta, però, la macchina, per scrivere quello che vuole, per poter poi inventare una cosa nuova, deve avere una coscienza e un ricordo di tutto ciò che ha incorporato e sentito. Il futuro è questo. È pur vero che le nozioni di cui la “macchina” dispone sono introdotte da noi. Siamo noi a introdurre nella macchina lo scibile umano. Da questo scibile incredibile che ha miliardi di varianti, in futuro si potrà trarre una critica esatta sulle cose. Non credo che la “macchina” di per sé costituisca un pericolo per il futuro, perché siamo sempre noi che “ci giochiamo la partita”. Dalle forme più primitive di scrittura fino all’uso della macchina da scrivere e oggi le nuove tecnologie, non hanno di per sé modificato l’essenza della natura umana; sono solo mezzi di cui ci serviamo. Allo stesso modo, le grandi trasformazioni sono già penetrate nelle nostre cellule e anche se non ne abbiamo preso atto, sono dentro di noi. Sono esse che ci indicano la strada da seguire».